Исследование газовых скважин проводится с целью определения параметров пласта и установления технологического режима работы скважин, обеспечивающего эксплуатацию при оптимальных условиях без осложнений и аварий.

Первичные испытания проводят на разведочных и эксплуатационных скважинах после выхода их из бурения, чтобы выявить максимально допустимый дебит, который можно получить при данных геолого-технических условиях, оценить параметры пласта и назначить первоначальный рабочий дебит для эксплуатации. При испытании разведочных скважин необходимо отобрать пробы газа и воды для анализа и измерить с максимальной точностью пластовое давление и температуру.

Текущие испытания для установления технологического режима работы и текущей проверки параметров призабойной зоны пласта и скважины проводят один раз в год или чаще в зависимости от условий работы скважины.

Контрольные испытания проводят для того, чтобы проверить качество текущих испытаний, определить параметры пласта для составления проекта разработки и в процессе анализа разработки месторождения.

Специальные испытания, назначение которых — выявить отдельные факторы, влияющие как на продуктивную

19*

|

характеристику, так и на условия эксплуатации скважин. К ним относятся испытания на газоконденсатность, на прорыв подошвенной воды, очищенность призабойной зоны и вынос примесей, испытания перед остановкой скважины на ремонт и при выходе из ремонта, при консервации скважины и выходе из консервации, до и после работ по интенсификации притока газа.

Наиболее распространены на практике исследования на приток методом установившихся отборов.

При исследовании газовых скважин:

1) определяют зависимость дебита газа от величины депрессий

и забойных давлений и поведение пласта при различных депрес

сиях;

2) устанавливают зависимость дебита газа от размера штуцера;

3) получают данные для составления рабочего уравнения при

тока газа к забою скважины и определяют различные параметры

пласта (проницаемость, пьезопроводность и др.);

4) устанавливают оптимальный дебит, соответствующий наилуч

шим условиям работы пласта и скважины;

5) определяют условия выноса твердых частиц породы и влаги

при различных перепадах давлений.

Для измерений затрубного и буферного давления на устье скважины устанавливают два проверенных манометра.

Расход газа можно измерять различными приборами. Для точного измерения лучше пользоваться диафрагменными приборами и диафрагменным измерителем критического течения газа. Перед приборами для измерения количества газа на выкидной линии от устья скважины устанавливают породоуловитель.

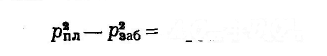

Схема оборудования для испытания газовой скважины приведена на рис. 143.

Газовые скважины исследуют по утвержденному плану. Обычно планом предусматривается испытание скважины на пяти-семи различных режимах. Исследование начинают с малых дебитов и постепенно дебит повышают путем смены штуцеров на устье скважины или смены диафрагмы на измерителе критического течения газа.

На каждом режиме скважина работает до установившегося постоянного давления на устье.

После окончания исследования повторяют измерение на одном из предыдущих режимов, а затем скважину закрывают для определения пластового давления. Результаты измерений давлений (устьевого и затрубного) и дебитов газа записывают и обрабатывают. По этим данным строят индикаторную диаграмму.

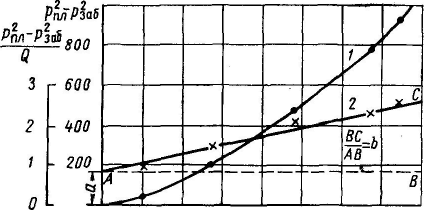

Индикаторная кривая зависимости р^ — р|аб от <?> получаемая при стандартных исследованиях, подчиняется двучленной формуле

|

= 410„ + Я1фт (189)

| и представляет собой кривую параболического вида (кривая 1 рис. 144). |

на

Обозначения в формуле (189) те же, что и в формуле (77). Коэффициенты Аг и Вг характеризуют конструкцию забоя скважины и параметры призабойной зоны пласта и являются постоянными.

Рис. 143. Схема обвязки устья скважины при испытании Диафрагменным измерителем критического течения газа. 1 — диафрагменный измеритель критического течения; 2 — породоуловитель; а —б — манометры.

|

Для аналитического выражения индикаторной кривой строят дополнительный график зависимости ?пл~Рзаб от (?. Этот график представляет прямую линию (линия 2 на рис. 144).

О 50 100 150 200 г50 Ц, тыс. М3/сут

Численное значение коэффициента А определяется непосредственно по графику как отрезок, отсекаемый на вертикальной оси. Коэффициент В также можно определить по графику: он представляет тангенс угла наклона прямой к горизонтальной оси (оси дебитов).

При исследовании газовых скважин забойное и пластовое давление определяют по замерам устьевого или затрубного давления

|

| с введением поправки на давление столба газа от устья до середины пласта. Абсолютное пластовое давление определяется по формуле (190) |

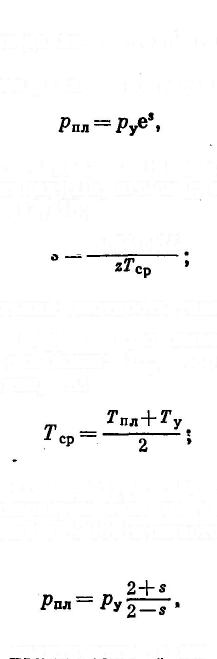

| гДе Рпл и Ру — абсолютное давление в пласте и на устье закрытой скважины в любых единицах (Па, кгс/см2); е — основание натуральных логарифмов, равное 2,718; „ 0,03415 ЬЬ |

| А = — — относительная плотность газа по воздуху; Ь — глу- Рв бина скважины, м; г — коэффициент сжимаемости, соответствующий среднему давлению в скважине; Тср — средняя абсолютная температура газа в скважине, °К: |

| Здесь Ту — абсолютная температура газа на устье скважины, °К; Тпл — абсолютная температура газа на забое скважины, °К. Для скважин глубиной до 2000 м пластовое давление можно вычислить по формуле |

(191)

Эта формула имеет практически ту же степень точности, что и формула (190).

По формулам (190) и (191) можно вычислить и забойное давление в работающей газовой скважине, если эксплуатация ее ведется,> Столько по фонтанным трубам или только по затрубному пространству. В первом случае в формулы (190) и (191) вместо ру подставляется значение давления, измеренного манометром 6 (см. рис. 143), во втором случае — манометром 4 или 5.

Если скважина эксплуатируется без фонтанных труб (по эксплуатационной колонне) или же одновременно по фонтанным трубам и затрубному пространству, вычислять забойное давление по формулам (190) и (191) нельзя. Забойное давление в этих случаях определяют непосредственно глубинным манометром.

При значительном содержании в газе конденсата или воды пластовое и забойное давление также следует определять только непосредственными измерениями, т. е. при помощи глубинного манометра.

Для измерения дебита газовой скважины во время исследования в основном применяют дифференциальные манометры с диафрагмой (расходомеры), описанные выше, и диафрагменные измерители критического течения газа диаметром 50 и 100 мм.

' $. УСТАНОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА

2015-08-13

2015-08-13 5948

5948