24. Действия экипажа при оставлении судна

Решение об оставлении судна принимает только капитан. Этому должен предшествовать серьезный анализ состояния аварийного судна, вероятность его гибели, целесообразности организации борьбы за живучесть и эффективности ее тактики. Если ясна причина, вызвавшая аварию (столкновение, посадка, взрыв), степень неопределенности ситуации существенно снижается. Но в ряде случаев причину аварии сразу установить не удается. Без установления причины активная борьба за живучесть невозможна.

Борьба за живучесть имеет целью решение двух задач — спасение человеческой жизни (экипажа и пассажиров) и спасение имущества (судна и груза). При этом первая задача (спасение жизни) имеет неоспоримый приоритет перед всеми остальными. Однако при этом нужно понимать, что сохранение судна является гарантией безопасности экипажа. Другими словами, если судно гибнет, то вероятность выживания людей в жестких условиях существования на спасательном средстве существенно снижается. Поэтому решение об оставлении судна принимается только тогда, когда все меры по спасению судна приняты (либо отсутствуют) 139

и разумных надежд на спасение судна больше не осталось. На сегодняшний день не существует научно обоснованных критериев целесообразности принимаемых капитаном решений (спасать или оставлять судно), так же как и надежной методики и способов оценки состояния аварийного судна, однако теоретических трудностей на этом пути нет, такие работы ведутся и завтра с помощью ЭВМ можно будет оперативно решать эти задачи.

Расписание по тревогам предусматривает наличие специально выделенных людей из состава экипажа, в обязанности которых входит подготовка спасательных средств к использованию независимо от того, потребуются эти средства в дальнейшем или нет. Подготовка спасательных средств начинается сразу же после объявления любой тревоги и состоит из ряда операций, которые необходимо осуществлять по возможности одновременно. Сначала снимают чехол (с открытых шлюпок), затем разносят носовой фалинь как можно дальше в сторону носовой части судна. При этом нужно убедиться в том, что разнесенный фалинь крепится к носовой оконечности шлюпки клевантом, так как на шлюпке два фалиня в носовой ее части, один из которых крепится клевантом, а второй — огоном. Одновременно с этим отдают жесткие крепления, фиксирующие шлюпку и шлюпбалки в походном положении и вворачиваются обе сливные пробки в днище шлюпки. Вставляют румпель (если он съемный), разматывают мусин-ги и, если необходимо, отдают леерное ограждение ботдека. Производят пробный запуск двигателя, проверяют наличие топлива в баке. Проверяют исправность стационарной шлюпочной радиостанции и источники питания. Производят доукомплектацию снабжения и средств жизнеобеспечения. Это требует особых пояснений. Весь комплект шлюпочного снабжения по требованиям нормативных документов (Конвенции СОЛАС-74 и Правил Регистра Союза ССР) хранится в шлюпках на своих штатных местах. Однако особые условия плавания заставляют иногда отступать от этих требований. Например, в высоких и средних широтах в зимнее время нельзя постоянно хранить в шлюпках воду, так как она замерзнет и разорвет емкости. В этих обстоятельствах ее сливают и заливают назад только при объявлении тревоги либо хранят емкости с водой в теплом помещении поблизости от шлюпки. При подготовке к оставлению судна необходимо принести в шлюпку несколько одеял. Наличие и количество одеял в шлюпке не регламентированы нормативными документами, но хорошая морская практика рекомендует их иметь для укрытия людей от холода. Последней операцией по подготовке шлюпки является сталкивание ее с места путем кратковременного ослабления тормоза шлюпочной лебедки. После того как выполнены все эти операции, шлюпка готова к использованию. Если капитан принял решение об оставлении судна, по его приказанию объявляется шлюпочная тревога и дается распоряжение об этом по принудительному вещанию трансляционной установки. Все занимают свои места в шлюпках согласно расписанию, командиры шлюпок проверяют наличие всех людей, которые должны быть в их шлюпке, и дают команду на спуск, если нет отсутствующих. После объявления шлюпочной тревоги и в процессе посадки в спасательные средства старший помощник сам или во главе группы охраны порядка контролирует, чтобы никто не остался в жилых и служебных помещениях по тем или иным причинам (потеря сознания, травма, заклинивание выхода, повреждение каналов связи и т. д.). Нужно помнить, что вахта в МП находится в глубине судна, месте наиболее удаленном от расположения спасательных средств, и при этом пути их эвакуации могут быть затруднены. Поэтому команду покинуть свои места машинной вахте нужно дать раньше объявления шлюпочной тревоги или одновременно с ней, но не позднее.

Очень важно обеспечить должный порядок при посадке в спасательные средства и избежать паники при оставлении судна. Если на транспортном судне, на котором сравнительно немногочисленный экипаж, состоящий из профессионально подготовленных людей, вероятность возникновения паники невелика, то на судах с большим числом людей, не относящихся к судовой команде (пассажирские, экспедиционные, учебные), можно столкнуться с этой проблемой. В паническом состоянии сознание блокируется инстинктом самосохранения и человек действует неосознанно. Целью таких действий является удаление от опасности любыми средствами, в результате чего наступает уродливая деформация личности. Паника редко наступает в группе одновременно у нескольких ее членов. Начинается паника с кого-то первого, распространяясь затем на всю группу. Причинами паники является низкая эмоциональная устойчивость индивидуума к действию эмоциоген-ных раздражителей и недостаток информации о положении дел, в условиях которых возникает это состояние. Так, в условиях аварии судна у профессионально некомпетентного человека может возникнуть преувеличенное представление о грозящей ему опасности и, как следствие этого, мысль о нехватке времени на его спасение. Любыми средствами панику необходимо предотвратить, потому что остановить ее бывает очень трудно, а подчас невозможно. Для предотвращения паники командир должен строго контролировать в первую очередь свое поведение в экстремальной ситуации, ни в коем случае не показать растерянности (даже если она в какой-то момент и возникла). Изучать подчиненных и товарищей по работе с целью определения потенциальных паникеров, чтобы нейтрализовать их влияние на группу в экстремальных ситуациях. Остановить возникшую панику можно каким-нибудь неожиданным и сильным раздражителем (звук, боль, личный пример, угроза и т. д.). Панике сопутствует ложное ощущение правильности своих действий. На самом деле она приводит, как правило, к катастрофическим последствиям, уничтожая все достигнутое ранее.

Спасение экипажа может происходить одним из двух возможных способов: неорганизованное спасение — паника, каждый спасает сам себя, не учитывая необходимость оказания помощи другим, и организованное спасение — взаимопомощь, ожидание отставших, слабых и т.д.

Статистика катастроф свидетельствует, что фактор времени при авариях играет определяющую роль в том смысле, что с его ростом растет и вероятность гибели судна. Другими словами, функция закона распределения вероятности гибели судна является возрастающей.

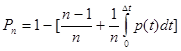

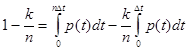

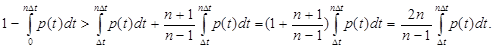

При панике вероятность спасения

(1)

(1)

где  — вероятность спасения для каждого при панике;

— вероятность спасения для каждого при панике;

n — вместимость спасательного средства или численность экипажа (что меньше);

p(t) — плотность вероятности гибели судна

— математическое ожидание промежутка времени на спасение 1 чел.

— математическое ожидание промежутка времени на спасение 1 чел.

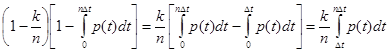

Выражение в квадратных скобках (1) представляет собой риск спасения при панике, при этом член  есть риск добежать и сесть в спасательное средство первым, а член

есть риск добежать и сесть в спасательное средство первым, а член  есть вероятность события, при котором человек попал в спасательное средство, но судно за время

есть вероятность события, при котором человек попал в спасательное средство, но судно за время  погибло (риск спасения от гибели судна).

погибло (риск спасения от гибели судна).

Здесь под риском понимается вероятность неблагоприятного исхода.

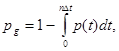

При организованном групповом спасении вероятность спасения

(2)

(2)

где  — вероятность спасения для каждого при групповом спасении;

— вероятность спасения для каждого при групповом спасении;

n  — промежуток времени для спасения всего экипажа судна или спасательного средства (что меньше).

— промежуток времени для спасения всего экипажа судна или спасательного средства (что меньше).

Выражение  (2) представляет собой вероятность события, при котором все попали в спасательное средство, но судно погибло за время

(2) представляет собой вероятность события, при котором все попали в спасательное средство, но судно погибло за время  (риск спасения от гибели судна).

(риск спасения от гибели судна).

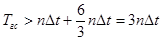

Условие благоприятного исхода при спасении судна (с применением «правила трех сигма»)

(3)

(3)

где  — время гибели судна;

— время гибели судна;

— среднее квадратичное отклонение.

— среднее квадратичное отклонение.

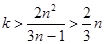

Учитывая тенденции в применении критериев безопасности в вопросах охраны труда, представляется целесообразным в формуле (3) принять 6  , поскольку речь идет о жизни людей. Проведенные исследования показывают, что

, поскольку речь идет о жизни людей. Проведенные исследования показывают, что  . С учетом этих предпосылок неравенство (3) можно представить в виде:

. С учетом этих предпосылок неравенство (3) можно представить в виде:

(4)

(4)

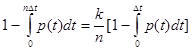

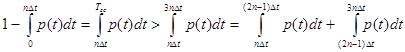

Коэффициент эффективности способа спасения k получается из:  (5)

(5)

На основании (1) и (2) получаем

(6)

(6)

Алгебраические преобразования приводят уравнение (6) к виду

или

(7)

(7)

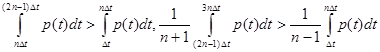

Сводя вместе (2) и (4), можно написать

(8)

(8)

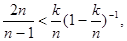

Учитывая ранее указанное возрастание функции p{t), получим:

| (9) |

Отсюда и из (8) выводим окончательно, что

(9)

(9)

Сравнивая(7)и(9)выводим неравенство

которое означает, что k<.n и

или

или

Вышеизложенное позволяет сделать некоторые выводы.

Вышеизложенное позволяет сделать некоторые выводы.

1. Вероятность спасения максимизируется при стратегии группового организованного спасания (5) и (10). Действительно, на шестиместном плоту ПСН-6 вероятность спастись для каждого при этой стратегии в 4 раза больше, чем при панике, в ПСН-10 — в 7 раз, а в 70-местной шлюпке — в 47 раз больше.

2. В основе морально-этических норм поведения лежит их целесообразность Иными словами, соблюдение этих норм с позиций теории игр выгодно всем: тем, по отношению к кому они соблюдаются, и тем, кто их соблюдает, так как в конечном счете это вопрос оптимальной стратегии действий. В применении к данному случаю это доказано с очевидностью, в более же широком смысле, по-видимому, доказуемо.

3. При принятии решения об оставлении гибнущего судна капитан должен руководствоваться неравенством (4), так как в этом условии не только залог благоприятного исхода при спасении экипажа, но и определенная гарантия отсутствия паники. Основная причина паники — это опасение о нехватке времени на спасение, поэтому паника не возникает, если экипаж будет доверять капитану, а для этого все должны знать условия, описываемые неравенством (4).

Таким образом, посадка в спасательные средства должна проходить организованно, при этом в первую очередь нужно спасать женщин, детей, раненых и стариков. При посадке в шлюпку третий помощник капитана берет с собой карты данного района, судовой журнал и портфель с судовыми документами, паспортами и дипломами членов экипажа.

После посадки в шлюпку она спускается на воду с работающим двигателем и, когда коснется воды, быстро и одновременно выкладываются шлюп-тали, выдергивается клевант фалиня и шлюпка отходит от борта, так как в противном случае ее может разбить о борт судна волной. Кроме того, необходимо освободить пространство чистой воды у борта судна для безопасного прыжка в воду людей, оставшихся на борту и не севших в шлюпки (те, кто осуществлял спуск шлюпки, капитан и т. д.). Капитан в любом случае покидает судно последним. А при плавании на спасательных средствах в открытом море нужно соблюдать два основных принципа: всем спасательным средствам необходимо держаться вместе, будучи соединенным фалинями, и находиться у места гибели судна. Это связано с тем, что людей будут искать именно в этом районе. Не следует покидать район гибели судна, если нет реальной и обоснованной надежды достичь берега. Необходимо беречь запасы топлива для шлюпочного двигателя, который может понадобиться для оказания помощи плотам или шлюпкам без двигателя или для удержания шлюпки носом против волны в случае изменения и ухудшения погоды. В любом случае, даже если судно не успело сообщить в эфир об аварии, его начнут искать,

если оно хотя бы один раз не выйдет на связь в установленные сроки. Однако, если есть реальная возможность достичь берега или выйти на судоходные пути, это нужно сделать. В составе шлюпочного снабжения есть шлюпочный магнитный компас, по которому можно определять направления. Если же по каким-либо причинам им воспользоваться нельзя (утрачен, разбит) направление можно определить и другими способами. В северном полушарии направление на север показывает Полярная звезда, а в тропиках обоих полушарий линия, проведенная к горизонту через большую ось созвездия Южный Крест, покажет направление на юг. Солнце около 13 ч местного времени указывает направление на юг. В высоких широтах летом Солнце дважды в сутки указывает направление на юг — около 13 и 01 ч местного времени. Весной и осенью направления восток и запад можно примерно определить по восходу и заходу Солнца. Кроме астрономических способов ориентирования в море, направление можно определить по направлению зыби и волны, так как было известно их направление до аварии судна. Если судно потерпело аварию в зоне действия пассатов или муссонов, то ориентироваться можно по направлению ветра, так как эти разновидности погоды довольно устойчивы по направлению ветра на больших пространствах океана. Например, северо-восточный пассат в северном полушарии и юго-восточный в южном работают на протяжении около 1000 миль каждый вдоль западного побережья Африки.

Подобные этим явления наблюдаются во многих районах Мирового океана. Появление на воде веток с листьями свидетельствует об относительной близости берега. Отдельное неподвижное кучевое облако на горизонте при ясном небе может свидетельствовать о нахождении под ним вулканического острова или лагуны атолла. Некоторые виды чаек, например олуши и фаэтоны, удаляются от берега не более чем на 150 миль и перед заходом Солнца возвращаются к берегу. Наблюдая за их поведением, можно судить о близости берега и направлении к нему.

2015-08-21

2015-08-21 6407

6407