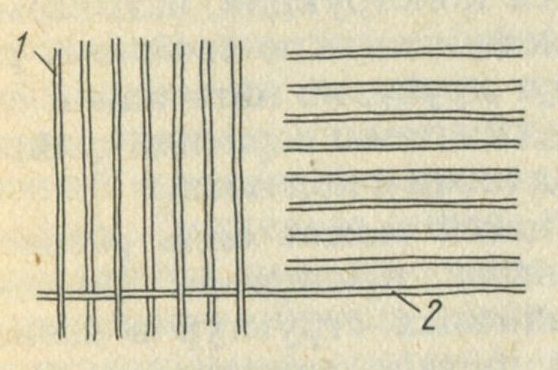

Основа — уток. Тканые изделия состоят из двух систем, в которых нити расположены параллельно. Одна система называется основой, другая — утком. Расстояние между нитями в системах может быть различным. Основа в ткани располагается вертикально, а уток — горизонтально (рис. 1).

Рис. 1. Схема ткани: 1 — основа; 2 — уток

Рис. 1. Схема ткани: 1 — основа; 2 — уток

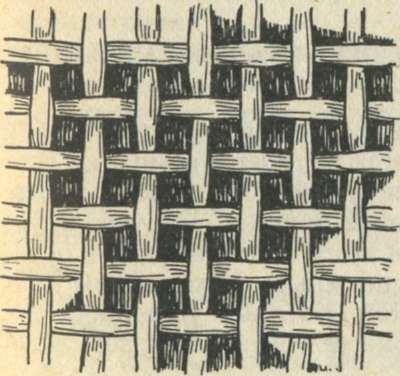

Рис. 2. Расположение нитей в ткани

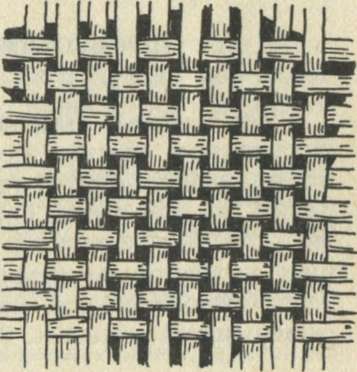

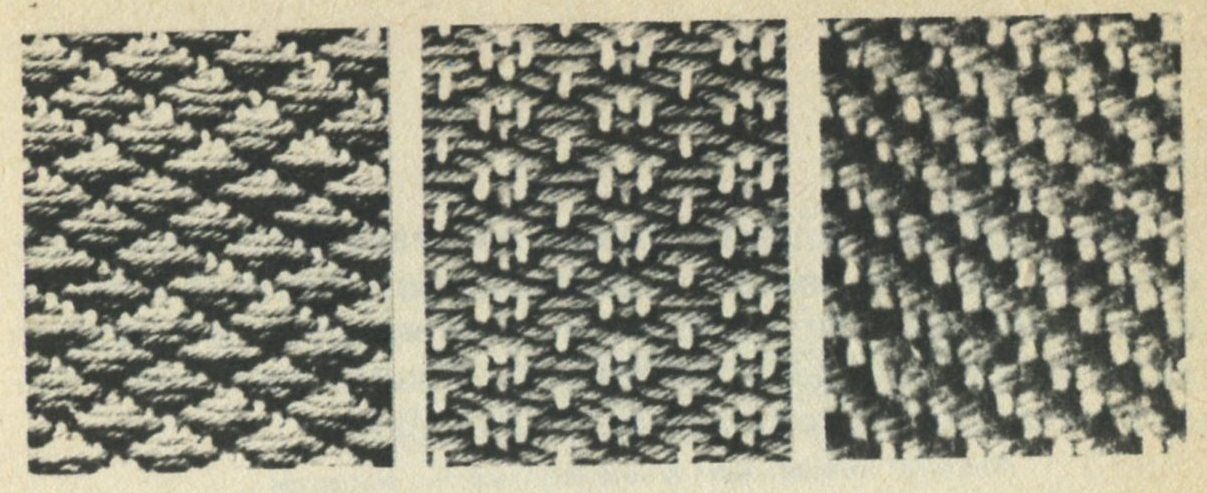

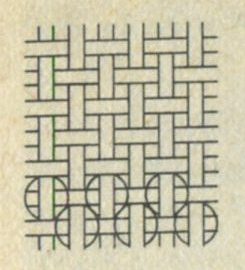

Рис. 3. Образцы тканей различных переплетений

Для того чтобы эти системы нитей образовывали ткань, они должны переплетаться друг с другом. Каждая нить основы располагается то над нитями утка, то под ними (рис. 2).

Переплетение. Когда нити основы и утка переплетаются, образуя ткань, получается конструкция, называемая переплетением. В каждой системе нити по-прежнему располагаются параллельно друг другу, но нити одной системы пересекают нити другой системы перпендикулярно и находятся попеременно над ними и под ними.

Взаимное расположение нитей может быть разное в соответствии с определенными правилами. Поэтому можно получать ткани различных структур в зависимости от того, как сконструировано переплетение. В качестве примера на рис. 3 приведена образцы тканей различных переплетений.

ПРОЦЕСС ТКАЧЕСТВА - ТКАНЕОБРАЗОВАНИЕ [1]

Нити основы, сматываемые с навоя, установленного на ткацком станке, пробраны в галева ремизок. Для прокладывания нитей утка нити основы необходимо разделить на две части. Одни нити поднять, а другие опустить, т.е. образовать зев. Для этого ткацкий станок оснащен кулачковым ремизоподъемным механизмом или зевообразовательной кареткой, которые управляют перемещением ремизок. В процессе образования зева одна часть ремизок с пробранными в них нитями основы будет поднята, а другая опущена.

Нити основы пробраны в зубья берда, с помощью которого они равномерно распределяются по ширине ткани. В образованный с помощью ремизок зев прокладывается уточная нить, которая в последующий цикл прибивается к опушке ткани.

Чем больше ремизок на станке, тем больше возможностей для получения ткацких переплетений. Решающее значение для структуры ткани имеет то, как пробраны нити основы в галева ремизок, т.е. порядок проборки основных нитей в ремизки. Проборка определяет переплетение нитей, от которого в свою очередь зависит структура ткани. Определенное переплетение предъявляет и определенные требования к проборке и зевооб- разованию.

РАЗРАБОТКА ТКАЦКИХ ЗАПРАВОЧНЫХ РИСУНКОВ

Чтобы начать тканеобразование на ткацком станке необходимо его наладить, т.е. пробрать нити основы в галева ремизок, натянуть их, подготовить картон, управляющий чередованием подъемов и опусканий отдельных ремизок. Последнее иногда сделать трудно, так как это выполняется лишь на основе структурного чертежа переплетения или образца ткани. Требуется дополнительное вспомогательное средство, которое показало бы, как следует пробирать нити основы в галева ремизок и как налаживать ткацкий станок для получения выбранного переплетения.

Анализ. Путем изучения (анализа) переплетения нитей образца ткани или его фотографии получают необходимые сведения, которые условно наносят на миллиметровую или канвовую бумагу.

В результате анализа получают ткацкий заправочный рисунок. Таким образом в него сведены все данные о переплетении, которые необходимы для выработки ткани.

Ниже будет показана разработка ткацких заправочных рисунков.

Узор переплетения. Вначале переплетение представляют как систему клеток. Его изображают в виде клеточного узора. При анализе и изображении узора необходимо концентрировать внимание на тех точках, где нити основы

Рис. 4. Основные перекрытия

Рис. 4. Основные перекрытия

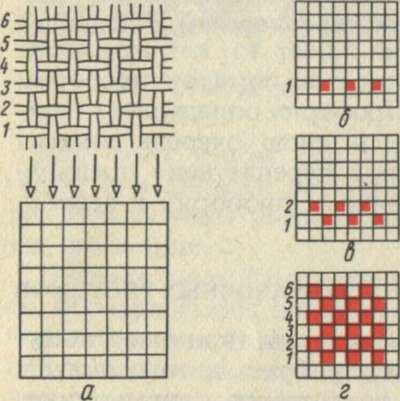

Рис. 5. Порядок изображения переплетения на миллиметровой бумаге

перекрывают нити утка. Эти точки называются соединительными точкам и (рис. 4).

На миллиметровой или канвовой бумаге каждый вертикальный ряд клеток обозначает нить основы (рис. 5, а), а каждый горизонтальный ряд клеток — нить утка. Соединительные точки переплетения на миллиметровой бумаге закрашивают. Начинают построение узора с самого низа миллиметровой или канвовой бумаги (справа или слева) и берут последовательно по одной нити утка или основы. Регистрируют соединительные точки и наносят их на миллиметровую бумагу в виде закрашенных клеток. На рис. 5, б, в, г изображено последовательное нанесение рисунка переплетения.

В этой системе закрашенные клетки показывают, где нити основы перекрывают нити утка. Незакрашенные клетки показывают, где нити утка являются видимыми на лицевой поверхности ткани. Такое схематическое изображение ткани называется рисунком переплетения.

Разработка схемы проборки. При наладке ткацкого станка требуется вспомогательное средство, которое могло бы показывать, какие нити основы должны пробираться и в какие галева ремизок. Это не может быть определено непосредственно из узора переплетения. Необходимо составить схему проборки.

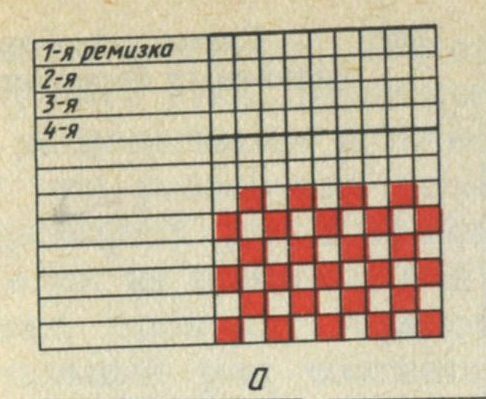

Рис. 6. Порядок изображения проборки

Над узором переплетения на листе миллиметровой бумаги помещают несколько горизонтальных рядов клеток (рис. 6, а). Они обозначают ремизки на ткацком станке. Первая ремизка располагается на ткацком станке дальше всех от ткача, а последняя ремизка — впереди, ближе к ткачу. На рисунке первая ремизка — самая верхняя, более удаленная от рисунка переплетения. Анализируя подъемы нитей основы, определяют, как они должны располагаться на ремизках.

Начинают с крайней правой нити основы и пробирают ее в галево 4-й ремизки (рис. 6, б), при этом необходимо точно следовать по вертикальному ряду.

Соединительные точки (перекрытия) на следующей нити основы располагаются по-иному, и эту нить следует размещать на 3-й ремизке

(рис. 6, в). Таким образом анализируют все нити основы по всему переплетению. Нити основы, которые ткутся по-иному, чем предыдущие нити, размещают на новые ремизки. Нити, которые ткутся одинаково, помещают на одну и ту же ремизку.

После размещения всех нитей основы на ремизки получают схему, которая называется схемой проборк и. Из рис. 6, г видно, что для данного переплетения используются две ремизки.

На рис. 7 приведены несколько иные переплетения, чем на рис. 6. Согласно рисунку переплетения, показан ному на рис. 7, а, по-разному ткутся три группы нитей основы. На рис. 7, б переплетаются по-разному четыре группы нитей. При этом для данных переплетений используются соответственно три и четыре ремизки.

Следовательно, всегда можно проанализировать переплетение и определить, как должны пробираться нити.

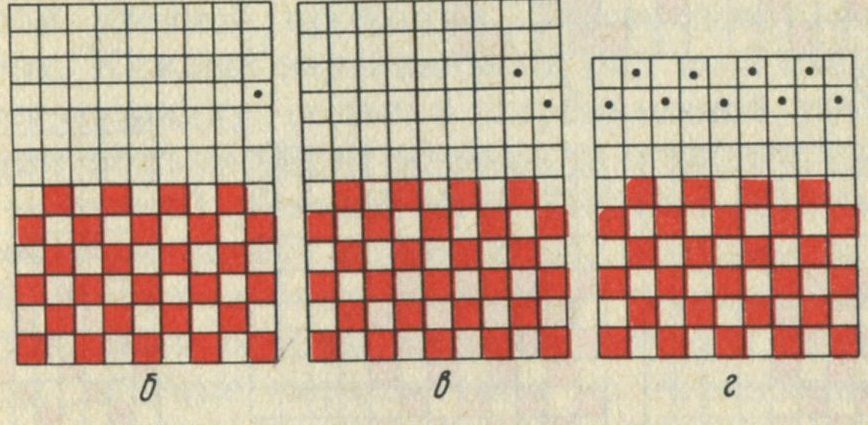

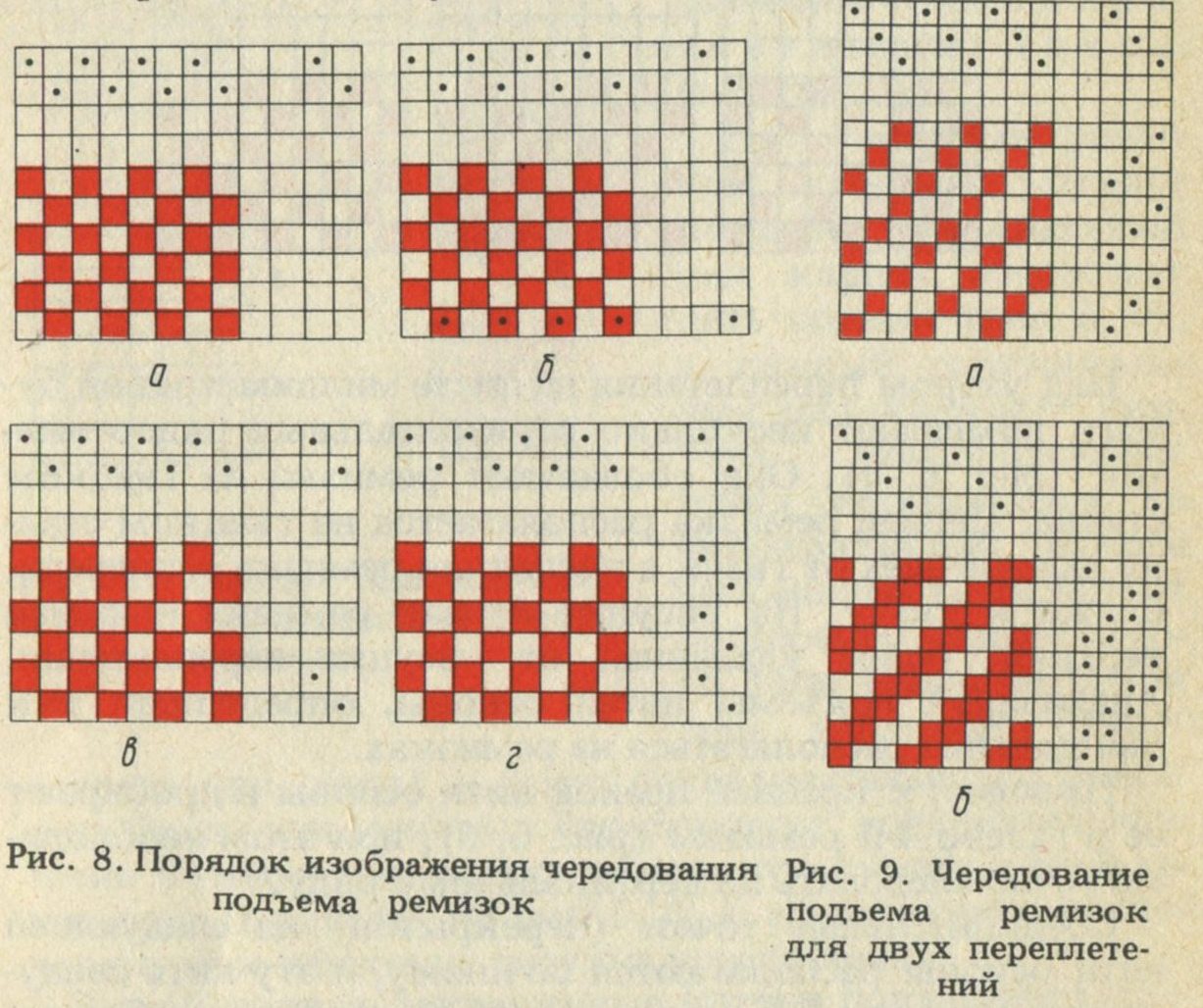

Разработка схемы подъема ремізок [2]. По переплетению и схеме проборки нитей в ремиз можно определить, какую ремизку следует поднимать при каждой прокидке нити утка, путем исследования того, как нити основы располагаются в переплетении. Поступают так же, как при разработке схемы проборки. Справа от схемы проборки (рис. 8, а) помещают схему расположения ремизок на станке, а под ней, справа от схемы переплетения, проводят горизонтальные ряды. Каждый горизонтальный ряд соответствует образуемому зеву при каждой уточной прокидке. Отсчет зевов ведется снизу вверх. Каждый вертикальный ряд этой схемы соответствует порядку подъема определенной ремизки.

Исследуют подъем нитей основы по порядку, начиная с первой (нижней) уточной нити. Подъем ремизки соответствует основному перекрытию, поэтому на каждом горизонтальном ряду отмечают точками подъем тех ремизок, нити основы которых должны быть подняты, а на рисунке переплетения на горизонтальных междустрочиях они закрашены. При прокидке первой уточной нити поднимается вторая ремизка (рис. 8,6), при прокидке второй — первая ремизка (рис. 8, в) Далее порядок подъема повторяется (рис. 8, г).

По данной схеме подбирают по профилю ремизоподъемные кулачки или насекают картон для ремизоподъемной каретки.

При анализе переплетений, показанных на рис. 9, видно, что они имеют несколько разнопереплетающихся групп нитей основы. На рис. 9, а — три разнопереплетаю- щиеся группы нитей основы, а на рис. 9, б —четыре раз- нопереплетающиеся группы нитей основы, поэтому порядок подъема ремизок для образования зева будет различным. На рис. 9, а поднимается при каждой прокидке нити утка одна ремизка, а на рис. 9, б — две ремизки, что и видно на схемах картона.

РАППОРТЫ

Как из узора переплетения, так и из схем проборки и порядка подъема ремизок видно, что повторяются подъем нитей основы, проборка их в ремиз, а также порядок подъема ремизок. Каждый отдельный участок в схемах переплетений, проборки и подъема ремизок, который в дальнейшем повторяется, называется раппортом.

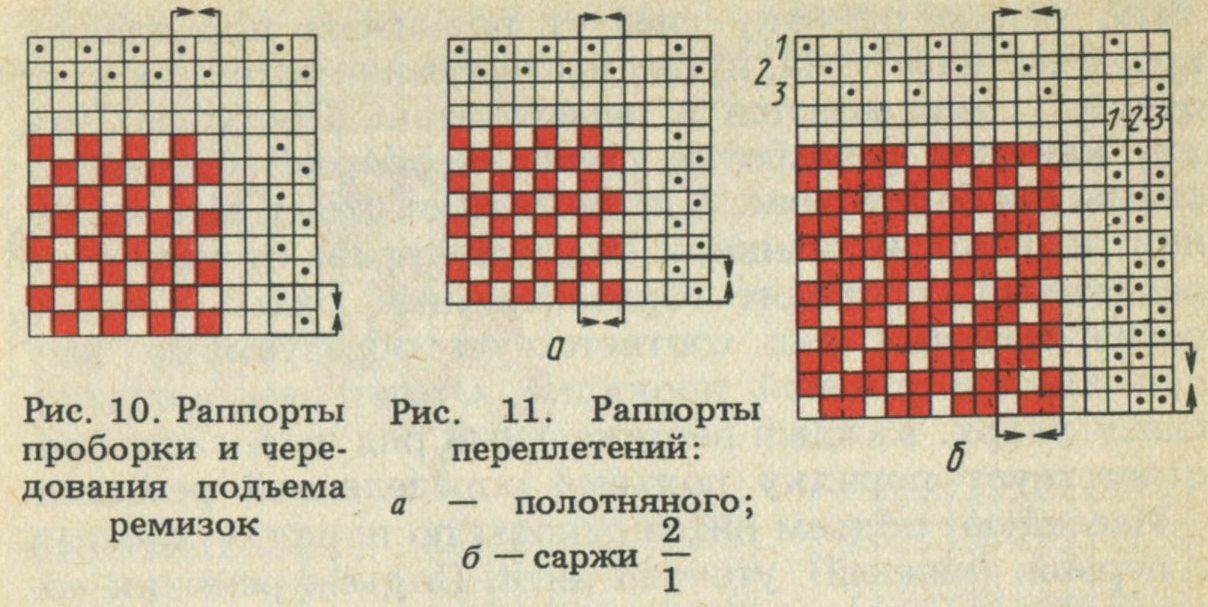

Раппорт проборки. На рис. 10 выделены две первые нити основы справа, порядок которых в проборке

повторяется. Это и будет раппортом проборки. Все вариации проборки находятся в пределах раппорта.

Раппорт подъема ремизок. На схеме порядка подъема ремизок также выделены два первых подъема ремизок, которые соответствуют двум прокидкам утка. Они составляют раппорт подъема ремизок.

Раппорт узора переплетения. Переплетение также имеет свой раппорт. Его можно определить, если выделить те соединительные точки в узоре переплетения, которые располагаются в пределах раппортов проборки и подъема ремизок. Этот участок повторяется по высоте и ширине и составляет весь узор переплетения. Он и является раппортом переплетения (рис. 11).

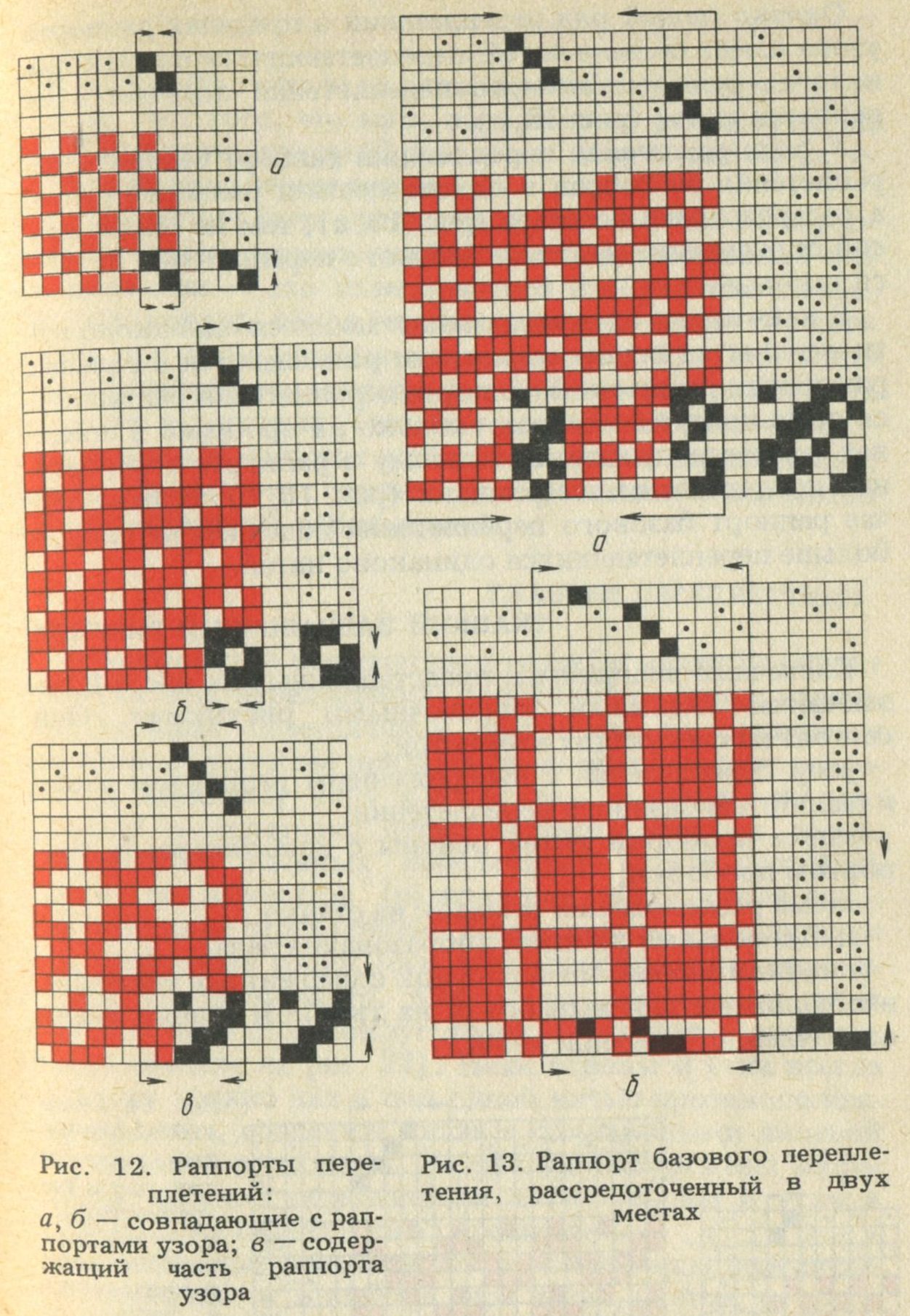

Раппорт базового переплетения. Если выделить соединительные точки в раппорте узора, которые являются точками пересечения между разнопереплетающимися нитями основы и утка, то можно определить так называемый раппорт базового переплетения. Проще это делается следующим образом.

1. Черным цветом закрашивают те клетки в схеме подъема ремизок и схеме проборки нитей в пределах раппортов проборки и образования зева, которые имеют различные подъемы. Они представляют собой разно- переплетающиеся нити основы и утка.

2. В узоре переплетения проводят линии так, чтобы образовалось ограниченное поле. Это и есть раппорт базового переплетения. Основные перекрытия, т.е. соединительные точки в раппорте, закрашивают черным цветом.

Часто в раппорте узора содержатся только разнопере- плетающиеся нити, и тогда раппорт узора переплетения и раппорт базового переплетения совпадают друг с другом (рис. 12, а, б).

Однако целый ряд переплетений в пределах раппорта узора имеет больше нитей, переплетающихся одинаково, и тогда раппорт базового переплетения отличается от раппорта узора (рис. 12, в).

У ряда различных переплетений раппорт базового переплетения не собран в одном месте в раппорте узора, а рассредоточен по нему (рис. 13, а), тем не менее способ определения раппорта базового переплетения остается таким же.

В некоторых случаях переплетающиеся одинаково нити основы по особым причинам размещаются в галевах различных ремизок. В раппорте переплетения учитывается столько нитей основы, сколько их пробрано в пределах раппорта проборки. Поэтому в раппорте переплетения представлены все ремизки (рис. 13, б). В этом случае раппорт базового переплетения содержит не одну, а больше переплетающихся одинаково нитей.

ТКАЦКИЙ ЗАПРАВОЧНЫЙ РИСУНОК

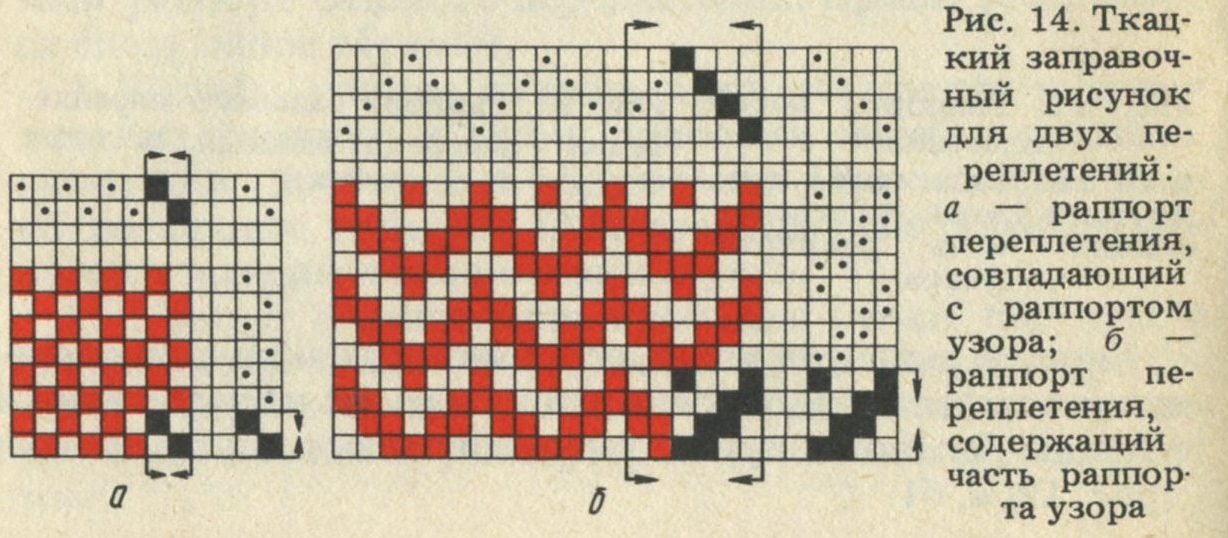

Клеточные диаграммы, представленные на рис. 14, называются ткацкими заправочными рисунками. Они состоят из следующих элементов:

узор переплетения с изображенным раппортом узора и раппортом базового переплетения;

схема проборки нитей основы с изображенным раппортом проборки;

схема расположения ремизок на станке; схема подъема ремизок (образования зева). Ткацкий заправочный рисунок содержит все сведения, необходимые для выработки на ткацком станке ткани определенного переплетения.

2015-08-21

2015-08-21 3941

3941