БАЛТИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА Н-2

ДИСЦИПЛИНА - ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗМЕРЕНИЙ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №

ПРИМЕНЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ В ФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

СТ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЮЛИШ В.И.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Г.

1.Цель работы: изучить явление люминесценции, ознакомиться с

принципом действия и конструктивными особенностями люминесцентного микроскопа МБИ- 15.

Краткие сведения из теории.

Явления люминесценции, известные человечеству с незапамятных времен, составили раздел физической оптики и спектроскопии начиная с первых десятилетий нашего века, когда установились квантовые представления на природу света и вещества. Бурное развитие этого раздела науки во многом обязано советским ученым и, прежде всего, школе академика С.И.Вавилова.

Изучение люминесцентных свойств вещества нередко дает возможность добывать о нем ценнейшую информацию, которую в ряде случаев не удается получить никакими другими способами. Это делает люминесцентные методы весьма эффективными при исследовании самых различных физических, химических и биологических процессов.

|

|

|

Люминесценция, её классификация и основные закономерности.

Способность атомов и молекул поглощать энергию, поступающую к ним извне, вызывает новое энергетическое состояние вещества, которое называется возбужденным. Избыточная энергия атомов или молекул, полученная при возбуждении, может быть израсходована на отрыв электронов ионизацию вещества; на какие-либо фотохимические реакции; на нагрев вещества, т. е. переход избыточной энергии в тепловую. Кроме того, возбужденные атомы или молекулы способны отдавать всю избыточную энергию или часть ее в виде света. Как правило, большинство твердых веществ при сильном нагревании светятся. Такое свечение раскаленных тел называют температурным или тепловым излучением. Чем больше энергии при данной температуре поглощает тело, тем оно больше ее излучает.

У некоторых веществ наблюдается свечение и без нагревания при комнатной температуре, которое называют холодным свечением или люминесценцией. В отличие от температурного люминесцентное излучение является неравновесным и продолжается относительно долгое время после прекращения действия внешнего возбуждающего фактора. Люминесценция возникает в результате поглощения веществом энергии возбуждения и перехода его частиц из нормального в возбужденное электронное состояние. Таким образом, люминесценцией является свечение атомов, молекул, ионов и других более сложных комплексов, возникающее в результате электронного перехода в этих частицах при их возвращении из возбужденного состояния в нормальное.

|

|

|

Переходя в более низкое энергетическое состояние, возбужденные частицы испускают квант света – люминесцируют. Длительность послесвечения для различных люминесцирующих веществ различна: от миллиардных долей секунды (для отдельных атомов и молекул) до часов и даже нескольких суток (для кристаллофосфоров). Исходя из этого, все известные виды люминесценции были разделены на два больших класса, получивших название флуоресценции и фосфоресценции. Под флуоресценцией понималось свечение, мгновенно (~10 с) затухающее после прекращения возбуждения; фосфоресценцией стали считать свечение, продолжающееся заметный промежуток времени (>10 с) после прекращения возбуждения. Классификация носила чисто качественный характер и не позволяла установить четкой границы между этими двумя видами свечения. Иногда под флуоресценцией понимают спонтанную люминесценцию, а под фосфоресценцией вынужденную люминесценцию.

Явления люминесценции многообразны по свойствам и происхождению. Различные виды люминесценции определяются характером энергии возбуждения, продолжительностью свечения и химическими свойствами люминесцирующих веществ.

В случае возбуждения вещества световыми квантами возникающее свечение получило название фотолюминесценции. В настоящее время выделяют особый вид фотолюминесценции - атомную флуоресценцию, соответствующую световому возбуждению свечения атомов веществ, находящихся в газообразном состоянии.

Свечение, возникающее под действием катодных лучей, было названо катодолюминесценцией. При возбуждении свечения рентгеновскими лучами возникает рентгенолюминесценция. Радиолюминесценция возбуждается быстрыми частицами, такими как продукты радиоактивного распада и космические лучи. Излучение, вызванное действием электрического поля, называется электролюминесценцией. Существуют и другие виды люминесценции. Это хемилюминесценция, когда источником энергии возбуждения является энергия химической реакции (ее разновидностью можно считать биолюминесценцию, которая возникает у живых организмов при окислении особых веществ). Ионолюминесценция – свечение при прохождении ультразвуковых волн через растворы некоторых веществ.

В зависимости от характера элементарных процессов, приводящих к люминесцентному излучению, различают:

1. Спонтанная люминесценция – состоит в том, что под воздействием источника люминесценции вначале происходит возбуждение атомов (молекул или ионов) на промежуточные возбужденные энергетические уровни – далее с этих уровней происходят излучательные, а чаще безызлучательные переходы на уровни, с которых излучается люминесцентное свечение. Такой вид люминесценции наблюдается у сложных молекул в парах и растворах, у примесных центров в твердых телах. Спонтанное и вынужденное излучения наиболее характерны для молекулярных систем. Поэтому эти виды свечения часто объединяют одним понятием молекулярной люминесценции

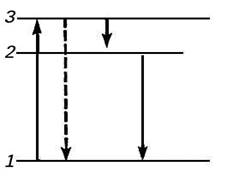

Схема квантовых переходов при элементарном процессе люминесценции: 1 — основной энергетический уровень; 2 — уровень излучения; 3 — уровень возбуждения. Переход 3—1, показанный пунктирной стрелкой, соответствует резонансной люминесценции, переход 2—1 — спонтанной люминесценции.

Схема квантовых переходов при элементарном процессе люминесценции: 1 — основной энергетический уровень; 2 — уровень излучения; 3 — уровень возбуждения. Переход 3—1, показанный пунктирной стрелкой, соответствует резонансной люминесценции, переход 2—1 — спонтанной люминесценции.

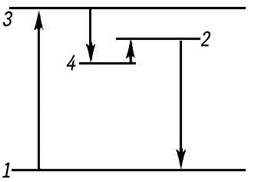

2. Вынужденная (метастабильная) люминесценция характерна тем, что под действием источника люминесценции происходит переход на метастабильный уровень, а затем следует переход на уровень люминесцентного излучения. Примером является фосфоресценция органических веществ.

Схема квантовых переходов при метастабильной (стимулированной) люминесценции. Для перехода с метастабильного уровня 4 на излучающий уровень 2 атом должен поглотить дополнительную энергию;

1 — основной уровень; 3 — уровень возбуждения.

|

|

|

3. Рекомбинационная люминесценция происходит в результате воссоединения частиц, разделившихся при поглощении возбуждающей энергии. В газах может происходить рекомбинация радикалов или ионов, в результате которой возникает молекула в возбужденном состоянии. Последующий переход в основное состояние может сопровождаться люминесценцией. В твердых кристаллических телах рекомбинационная люминесценция возникает в результате появления неравновесных носителей заряда (электронов или дырок) под действием какого-либо источника энергии. Различают рекомбинационную люминесценцию при переходах «зона – зона» и люминесценцию дефектных или примесных центров (т. Н. центров люминесценции). Во всех случаях процесс люминесценции может включать захват носителей на ловушках с их последующим освобождением тепловым или оптическим путем, т. е. включать элементарный процесс, характерный для метастабильной люминесценции. В случае люминесценции центров, рекомбинация состоит в захвате дырок на основной уровень центра и электронов на возбуждённый уровень. Излучение происходит в результате перехода центра из возбуждённого состояния в основное. Рекомбинационная люминесценция наблюдается в типичных полупроводниках, например германии и кремнии. Независимо от механизма элементарного процесса, ведущего к люминесценции, излучение, в конечном случае, происходит при спонтанном переходе из одного энергетического состояния в другое.

3. Рекомбинационная люминесценция происходит в результате воссоединения частиц, разделившихся при поглощении возбуждающей энергии. В газах может происходить рекомбинация радикалов или ионов, в результате которой возникает молекула в возбужденном состоянии. Последующий переход в основное состояние может сопровождаться люминесценцией. В твердых кристаллических телах рекомбинационная люминесценция возникает в результате появления неравновесных носителей заряда (электронов или дырок) под действием какого-либо источника энергии. Различают рекомбинационную люминесценцию при переходах «зона – зона» и люминесценцию дефектных или примесных центров (т. Н. центров люминесценции). Во всех случаях процесс люминесценции может включать захват носителей на ловушках с их последующим освобождением тепловым или оптическим путем, т. е. включать элементарный процесс, характерный для метастабильной люминесценции. В случае люминесценции центров, рекомбинация состоит в захвате дырок на основной уровень центра и электронов на возбуждённый уровень. Излучение происходит в результате перехода центра из возбуждённого состояния в основное. Рекомбинационная люминесценция наблюдается в типичных полупроводниках, например германии и кремнии. Независимо от механизма элементарного процесса, ведущего к люминесценции, излучение, в конечном случае, происходит при спонтанном переходе из одного энергетического состояния в другое.

4. Резонансная флуоресценция наблюдается в парах атомов и состоит в спонтанном высвечивании с того же энергетического уровня, на котором оказался излучающий атом при поглощении энергии от источника люминесценции. При возбуждении резонансной флуоресценции светом имеет место резонансное излучение, переходящее в резонансное рассеяние при увеличении плотности паров. Спонтанное и вынужденное излучения наиболее характерны для молекулярных систем. Поэтому эти виды свечения часто объединяют одним понятием молекулярной люминесценции.

|

|

|

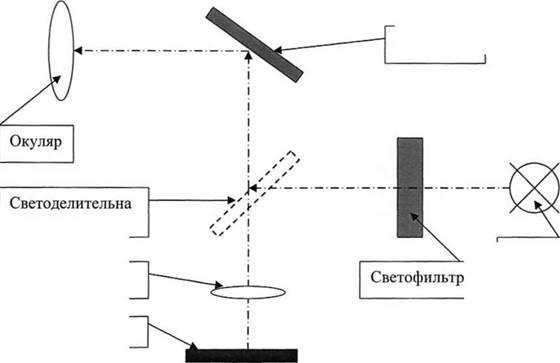

Чаще всего для возбуждения фотолюминесценции используют источники ультрафиолетового (УФ) излучения, так как чем выше частота возбуждающего света, тем больше вероятность возбуждения. В лабораторной работе в качестве такого источника использовалась ртутная лампа. УФ часть спектра выделяется с помощью светофильтра и через светоотделительную пластину попадает на объект, не давая ультрафиолету попасть в окуляр. Под действием ультрафиолета в объекте может возбуждаться излучение в видимой части спектра, которое через светоотделительную пластину и зеркало направляется в окуляр. Оптическая схема приведена ниже.

|

|

|

|

|

|

|

2015-08-21

2015-08-21 6473

6473