Материалы к Л-5

Тема: нормативная база по защите информационной безопасностью Российской Федерации.

Перечень литературы

1. Конституция Российской Федерации.

2. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года".

3. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации утверждена Президентом РФ 09 сентября 2000 года.

4. А.А. Варфоломеев Основы информационной безопасности. Учебное пособие М.: РУДН, 2008. – 412 с.

Классификация нормативной правовой информации.

Информация в жизни современного общества играет значительную роль. Современные информационные технологии проникли практически во все сферы общественных отношений. Это привело к необходимости создания правовых норм, регулирующих область информационных отношений. Такие нормы необходимы в силу того, что информация обладает рядом специфических свойств, которые принципиально отличают ее от других объектов права. Украсть информацию можно, не проникая в помещение, в котором она хранится, к тому же, информация после похищения, как правило, остается в распоряжении владельца в неизменном виде.

|

|

|

Правовое обеспечение информационной безопасности заключается в исполнении существующих или введении новых законов, положений, постановлений и инструкций, регулирующих юридическую ответственность должностных лиц, руководителей, пользователей и обслуживающего технического персонала за утечку, потерю или модификацию доверенной им информации, подлежащей защите, в том числе за попытки выполнить аналогичные действия за пределами своих полномочий, а также ответственности посторонних лиц за попытку преднамеренного несанкционированного доступа к техническим средствам и информации. Целью законодательных мер по защите информации являются предупреждение и сдерживание потенциальных нарушителей.

Всякий акт (документ), принятый уполномоченным законом органом или лицом в пределах своей компетенции, является правовым, поскольку он регулирует соответствующие отношения. Правовые акты могут быть обязательными для неопределенного круга лиц, иметь персональный или рекомендательный характер. Акты обязательные именуются нормативными правовыми актами, все другие – ненормативными правовыми актами. Географические границы действия нормативных правовых актов определяются статусом принимающего их органа или должностного лица (федеральный, субъекта Российской Федерации, муниципальный). Нормативные правовые акты, принимаемые организациями, именуются локальными.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 25 мая 2000 г. № 19 разъяснил, что под нормативным правовым актом понимается изданный в установленном порядке акт уполномоченного на то органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица, устанавливающий правовые нормы (правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение, действующие независимо от того, возникли или прекратились конкретные правоотношения, предусмотренные актом. Приведенное определение повторено в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 января 2003 г. № 2 (п. 12).

|

|

|

В отличие от нормативного правового акта акт, устанавливающий, изменяющий или отменяющий права и обязанности конкретных лиц, именуется правовым актом индивидуального характера, или ненормативным правовым актом. К таким актам относятся, в частности, документы, используемые в правоприменительной деятельности.

Таким образом, нормативными правовым актами являются соответствующие законы Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, акты федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных органов, руководящих органов организаций.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» право принимать нормативные акты имеют не все федеральные органы исполнительной власти, а только федеральные министерства. Но эти министерства в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» лишены такого права в сфере технического регулирования, где могут издавать только акты рекомендательного характера. Исключение из данного правила установлено в ст. 5 данного Закона в отношении специальной продукции, работ и услуг.

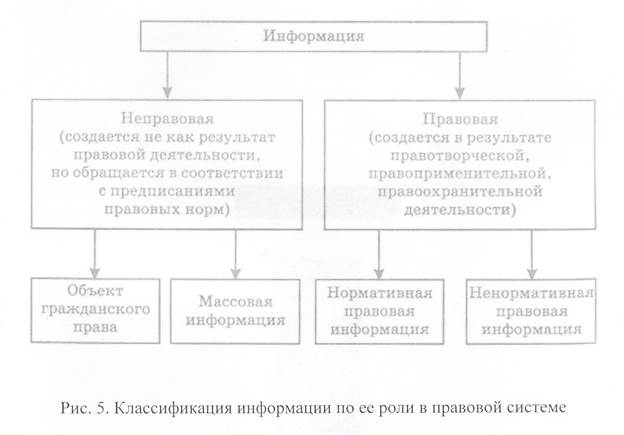

С учетом сказанного информацию в правовой системе по ее роли можно разделить на правовую и не правовую, как показано на рис. 5.

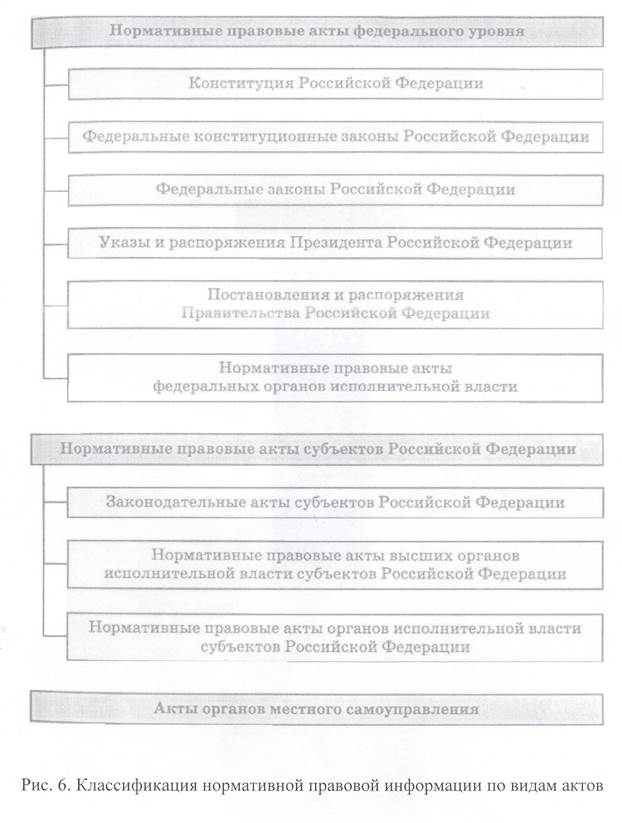

Нормативная правовая информация создается в порядке правотворческой деятельности и содержится в нормативных правовых актах. Классификация такой информации по уровню принятия актов или по видам актов приведена на рис. 6.

Федеральный конституционный закон Российской Федерации — федеральный законодательный акт, принимаемый по вопросам, прямо предусмотренным Конституцией Российской Федерации. Федеральный конституционный закон обладает более высокой юридической силой по сравнению с федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, усложнённой процедурой принятия, непосредственным действием на всей территории Российской Федерации.

Принятие федеральных конституционных законов осуществляется в соответствии с ч. 2 ст. 108 Конституции и положениями регламентов палат Федерального Собрания. Федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Государственной думы и не менее трёх четвертей голосов от общего числа членов Совета Федерации. Принятый федеральный конституционный закон в течение 14 дней подлежит подписанию Президентом Российской Федерации и обнародованию, право вето на него не распространяется.

За всю историю было принято 90 федеральных конституционных законов (по состоянию на 2014 год).

Федеральный закон — федеральный законодательный акт, принимаемый в соответствии с Конституцией Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации и по предметам совместного ведения Российской Федерации и её субъектов.

Порядок принятия федеральных законов определяется Конституцией Российской Федерацией и регламентами палат Федерального собрания.

|

|

|

Федеральные законы принимаются Государственной Думой большинством голосов от общего числа депутатов.

После этого закон должен быть одобрен Советом Федерации — также большинством голосов от общего числа его членов. В случае, если Совет Федерации отклоняет закон, Государственная Дума может повторно принять его двумя третями голосов.

После одобрения Советом Федерации или после преодоления Государственной Думой отрицательной позиции Совета Федерации закон поступает на подпись Президенту России. Если Президент подписывает закон, он считается окончательно принятым, подлежит официальному опубликованию (Собрание законодательства Российской Федерации, «Российская газета», дополнительно «Парламентская газета») и вступает в силу в течение десяти дней после официального опубликования либо с даты, указанной в самом законе. Президент, однако, вправе отклонить закон и вернуть его на рассмотрение палат Федерального Собрания. Вето Президента может быть преодолено двумя третями голосов в каждой из палат.

Ненормативная правовая информация создается, как правило, в порядке правоприменительной и правоохранительной деятельности. С помощью такой информации реализуются предписания правовых норм.

Эта информация создается в объекте управления и движется в контуре обратной связи системы правового управления.

В соответствии с Конституцией России международные документы, подписанные от имени Российской Федерации, имеют приоритет над соответствующими документами федерального уровня. Документы, не подписанные от имени России, могут использоваться, если они не противоречат законодательству страны.

Закон – это нормативно-правовой акт, принимаемый высшим представительным органом государственной власти в особом законодательном порядке, обладающий высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные общественные отношения с точки зрения интересов и потребностей населения страны.

|

|

|

Подзаконные нормативно-правовые акты – это правотворческие акты компетентных органов, которые основаны на законе и не противоречат ему. По своему содержанию подзаконные акты, как правило, являются актами различных органов исполнительной власти. По субъектам издания и кругу распространения они подразделяются на общие, местные, ведомственные и внутриорганизационные акты.

Общие подзаконные акты – это нормативно-правовые акты общей компетенции, действие которых распространяется на всех лиц в пределах территории страны. По своей юридической силе и значению – следуют за законами. Они исходят от президента страны или главы правительства.

Указы Президента – в системе подзаконных актов обладают высшей юридической силой и издаются на основе и в развитии законов.

Постановления Правительства – это подзаконные нормативные акты, принимаемые в контексте с указами президента и призванные урегулировать более мелкие вопросы государственного управления экономикой, образованием и т.д.

Местные подзаконные акты – это нормативно-правовые акты органов представительной власти на местах. Действие этих актов ограничено подвластной им территорией.

Ведомственные нормативно-правовые акты (приказы, инструкции) – это нормативно-правовые акты общего действия, однако они распространяются лишь на ограниченную область общественных отношений (таможенные, банковские, транспортные и др.)

Внутриорганизационные подзаконные акты – это такие нормативно- правовые акты, которые издаются различными организациями для регламентации своих внутренних вопросов и распространяются на членов этих организаций.

К числу международных актов относят: декларации; конвенции; рекомендации; соглашения; стандарты. Разработкой этих документов занимаются различные структурные подразделения международных организаций, такие как:

Организация Объединенных Наций;

Совет Европы (комитет министров);

Европейский комитет по проблемам преступности;

Комитет экспертов по преступности в киберпространстве (КЭ-ПК);

Международная электротехническая комиссия (МЭК/IEC);

Международная организация по стандартизации (ИСО/ISO);

Британский институт стандартов (BSI);

Американский институт AICPA

и др.

Среди всех международных нормативных актов в области информационной безопасности в нашей стране чаще всего применяются организационно-технические документы, в частности стандарты.

Большая часть из них принята в качестве национальных стандартов в сфере защиты информации.

Отечественная федеральная и ведомственная нормативная база по защите информации к настоящему времени включает более сотни нормативных документов, относящихся к вопросам информационной безопасности на государственном, региональном, местном, ведомственном уровнях. По своему назначению и содержанию их можно разделить на три группы:

1. Концептуальные документы, определяющие основу защиты информации в России.

2. Федеральные законы, определяющие систему защиты информации в России.

3. Вспомогательные нормативные акты в виде указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, межведомственных и ведомственных руководящих документов, и стандартов, регулирующих процесс и механизмы исполнения положений и требований к системе обеспечения информационной безопасности государства.

2015-10-16

2015-10-16 4473

4473