1 - зубчатое ядро; 2 - пробковидное ядро; 3 - ядро шатра; 4 - шаровидное ядро.

Серое вещество мозжечка сосредоточено преимущественно на его поверхности в виде трехслойной коры, где различают светлый наружный слой — молекулярный, средний слой — ганглиозных клеток (клетки Пуркинье) и темный внутренний слой — зернистый.

Подкорковые ядра мозжечка находятся под корой в белом веществе и представляют собой различной формы и величины парные скопления серого вещества. К ним относятся: зубчатое ядро — самое крупное, складчатой формы, медиальнее от него находятся пробковидное ядро, шаровидные ядра и ядро шатра.

Белое вещество мозжечка расположено под корой и состоит из внутри- и внемозжечковых волокон, образующих мозговое тело, или «древо жизни».

Среди внутримозжечковых волокон различают: ассоциативные, соединяющие между собой различные участки коры одного полушария мозжечка; комиссуральные, соединяющие участки коры противоположных полушарий; короткие проекционные волокна, соединяющие кору и подкорковые ядра мозжечка.

|

|

|

К внемозжечковым волокнам относят длинные эфферентные и афферентные волокна, соединяющие мозжечок с другими отделами центральной нервной системы. Они образуют три пары ножек: верхние, средние и нижние.

Функции мозжечка многообразны и представляют собой единую непрерывную автоматическую регуляторную функцию, весьма сложную и в то же время точную. Мозжечок получает информацию о состоянии всех мышц, о степени их напряжения и расслабления; о положении головы и в случае ее вращательного движения — о его скорости; участвует в координации движений, определяя их точность и плавность; в сохранении равновесия тела и поддержания тонуса мышц; в любой момент корректирует команды, посылаемые корой больших полушарий к конечностям с учетом новых сообщений от глаз, полукружных каналов и мышечных веретен; оказывает стабилизирующее влияние на процессы, протекающие во внутренней среде организма.

Люди с нарушенными функциями мозжечка теряют способность к точным движениям (продевание нитки в иголку, писание). Со временем проявления поражения мозжечка могут исчезнуть благодаря способности других отделов головного мозга брать на себя функции разрушенных частей (явление компенсации).

IV желудочек является полостью мозжечка, моста и продолговатого мозга, в виде «палатки», в который различают дно, боковые стенки и крышу.

Дно представлено ромбовидной ямкой, где лежат ядра тройничного нерва (двигательное ядро тройничного нерва в верхней ямке), подъязычного нерва (треугольник подъязычного нерва), блуждающего нерва (треугольник блуждающего нерва), отводящего и лицевого нервов (лицевой бугорок), предверно-улиткового нерва (вестибулярное поле).

|

|

|

Боковые стенки IV желудочка образованы тремя ножками мозжечка.

Крыша IV желудочка образуется верхним и нижним мозговым парусом и веществом мозжечка.

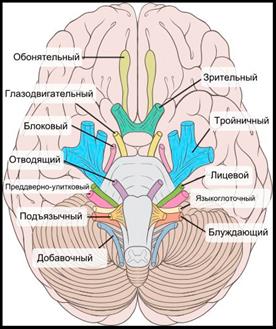

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ НЕРВЫ в количестве 12 пар отходят от головного мозга и иннервируют мышцы органов головы, шеи и внутренних органов.

I пара — Обонятельный нерв (чувствительный) связан с конечным мозгом. Передает возбуждение от обонятельных рецепторов к обонятельному центру.

I пара — Обонятельный нерв (чувствительный) связан с конечным мозгом. Передает возбуждение от обонятельных рецепторов к обонятельному центру.

II пара — Зрительный нерв (чувствительный) связан с промежуточным мозгом. Передает возбуждение от рецепторов сетчатки к зрительному центру.

III пара — Глазо-двигательный нерв (двигательный) связан со средним мозгом. Иннервирует все мышцы, глазного яблока, кроме верхней косой и наружной прямой, обеспечивает движение глаз.

IV пара — Блоковый нерв (двигательный) связан со средним мозгом. Иннервирует верхнюю косую мышцу глазного яблока.

V пара — Тройничный нерв (смешанный) подразделяется на три ветви: глазной, верхнечелюстной (чувствительные) нижнечелюстной (смешанный) связан с мозговым мостом.

Глазной нерв иннервирует слезную железу, глазное яблоко, кожу верхнего века, лба и слизистую оболочку носовой полости и связан с ресничным вегетативным узлом.

Верхнечелюстной нерв иннервирует зубы, слизистую оболочку носовой полости, верхней челюсти и кожу средней части лица и связан с крыло-небным вегетативным узлом.

Нижнечелюстной нерв обеспечивает чувствительную иннервацию слизистой оболочки щеки и двух передних третей языка, зубов нижней челюсти, кожи нижней части лица и височной области; двигательную иннервацию всех жевательных мышц и связан с ушным вегетативным узлом.

VI пара — Отводящий нерв (двигательный) связан с мозговым мостом. Иннервирует наружную прямую мышцу глазного яблока.

VII пара — Лицевой нерв (смешанный) связан с мозговым мостом. Передает возбуждение от вкусовых рецепторов двух передних третей языка, слизистой оболочки рта и слюнных желез, иннервирует все мимические мышцы.

VIII пара — Преддверно-улитковый нерв (чувствительный) подразделяется на две части: преддверную и улитковую, связан с мозговым мостом.

Преддверная часть передает возбуждение от органов равновесия в мозжечок.

Улитковая часть передает слуховые возбуждения от внутреннего уха в корковый конец слухового анализатора.

IX пара — Языкоглоточный нерв (смешанный) связан с продолговатым мозгом. Парасимпатические волокна идут к околоушной слюнной железе; чувствительные ветви иннервируют слизистую оболочку задней трети языка, мягкого неба, миндалин, глотки; двигательные ветви — мышцы глотки.

X пара — Блуждающий нерв (смешанный) связан с продолговатым мозгом. Парасимпатические волокна иннервируют гладкие мышцы внутренних органов, расположенных в грудной и брюшной полостях; в области шеи иннервирует слизистую оболочку корня языка, слизистую оболочку и мышцы гортани, мышцы глотки; в грудной области - сердце, пищевод, легкие и бронхи; в брюшной полости - все органы (толстую кишку только до нисходящей ободочной).

XI пара — Добавочный нерв (двигательный) связан с продолговатым мозгом. Иннервирует т рапециевидную и грудина- ключично-сосцевидную мышцы.

XII пара — Подъязычный нерв (двигательный) связан с продолговатым мозгом. Иннервирует все мышцы языка и часть мышц передней поверхности шеи.

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КОНЕЧНОГО МОЗГА. Конечный мозг (telencephalon) является самым крупным отделом центральной нервной системы, значительно превышает по объему стволовую часть головного мозга, которую он покрывает. В образованиях конечного мозга сосредоточены центры, которые управляют деятельностью различных отделов мозгового ствола и спинного мозга. Кора больших полушарий осуществляет высшую нервную деятельность (ВНД) и определяет поведение организма в зависимости от беспрерывно изменяющихся условий внешней среды.

|

|

|

Конечный мозг состоит из двух полушарий (hemisphеria cerebri), соединенных спайкой — мозолистым телом. Между полушариями располагается глубокая продольная щель большого мозга, между задними отделами полушарий и мозжечком находится поперечная щель большого мозга. Каждое полушарие состоит из трех поверхностей: верхне-боковой (верхне-латеральной) —

сферической формы, медиальной — плоской, нижней — неправильной формы и трех полюсов: лобного, затылочного и височного.

В каждом полушарии различают: плащ (мантию), покрытый корой, подкорковые (базальные ) ганглии, обонятельный мозг. Полостью конечного мозга являются боковые желудочки.

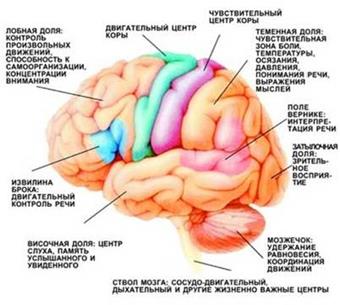

Строение плаща, или мантии. Вся поверхность мантии покрыта корой и разделяется глубокими постоянными первичными бороздами: центральной, боковой (латеральной) и теменно - затылочной. Эти борозды делят каждое полушарие на пять долей – лобную, теменную, височную, затылочную и островок Рейля, находящийся в глубине боковой борозды. Каждая доля постоянными вторичными бороздами делится на постоянные извилины, а неглубокие, непостоянные и изменчивые третичные борозды ограничивают таковые извилины. Извилина ограничена двумя бороздами.

Строение плаща, или мантии. Вся поверхность мантии покрыта корой и разделяется глубокими постоянными первичными бороздами: центральной, боковой (латеральной) и теменно - затылочной. Эти борозды делят каждое полушарие на пять долей – лобную, теменную, височную, затылочную и островок Рейля, находящийся в глубине боковой борозды. Каждая доля постоянными вторичными бороздами делится на постоянные извилины, а неглубокие, непостоянные и изменчивые третичные борозды ограничивают таковые извилины. Извилина ограничена двумя бороздами.

Строение коры. Поверхность полушарий, как в глубине борозд, так и на вершине извилин покрыта значительным слоем серого вещества, который называется корой конечного мозга. В среднем толщина коры у взрослого человека равна 2,5-3 мм (1,3-4,5 мм), а поверхность — 145-220 тыс. мм2, из которых 1/3, или 72 тыс. мм2 составляет свободная поверхность, а 2/3, или 148 тыс. мм2 находится в глубине борозд. Различают древнюю, старую и новую кору.

К древней коре относят обонятельный бугорок, переднее продырявленное вещество, относящиеся к структурам обонятельного мозга, подмозолистая извилина, полулунная извилина, окружающая миндалевидное ядро, и боковая обонятельная извилина. Для древней коры характерно отсутствие послойного строения. В ней преобладают крупные нейроны, сгруппированные в клеточные островки.

|

|

|

К старой коре относят гиппокамп и зубчатую извилину, в области крючка она выходит на поверхность. Старая кора имеет три клеточных слоя: молекулярный слой изапикальных дендритов пирамидных клеток гиппокампа, радиальный — из пирамидных клеток и слой полиморфных клеток. Ключевой структурой старой коры является гиппокамп (hippocampus), или аммонов рог, расположенный медиобазально в глубине височных долей. Он имеет своеобразную изогнутую форму (гиппокамп в переводе — морской конек) и почти на всем своем протяжении образует впячивание в полость нижнего рога бокового желудочка, со стенкой которого граничит слой белого вещества гиппокампа (alveus).Гиппокамп является собственно складкой (извилиной) старой коры. С ней сращена и заворачивается над ней зубчатая извилина. Гиппокамп имеет обширные связи со многими другими структурами мозга. Он является центральной структурой лимбической системы мозга.

Древняя и старая кора связана с обонятельной функцией — самой древней функцией конечного мозга.

Новой корой является вся остальная 95,6 % от общей площади. Кора содержит около 40 млр. нейронов, которые с 25 летнего возраста, особенно, после 45 лет отмирают ежедневно около 10 тысяч, однако в коре сохраняется более10 млр. нейронов. Нейроны имеют различную форму — пирамидную, веретенообразную, звездчатую, паукообразную и т.д. Клетки коры вместе с отростками образуют от 6 до 9 слоев, но, так как у плода в конце внутриутробного развития почти все участки коры имеют шесть слоев, то исходным типом является шестислойная кора. В некоторых участках коры количество слоев варьирует, так в затылочной доле их девять, в обонятельной — пять.

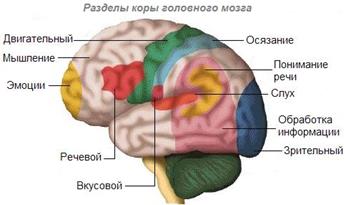

Корковые концы (центры) анализаторов. Учение о цитоархитектонике коры полушарий головного мозга соответствует учению И.П. Павлова о коре как системе корковых концов анализаторов. Анализатор, по И.П. Павлову, «есть сложный нервный механизм, начинающийся наружным воспринимающим аппаратом и кончающийся в мозгу». Анализатор состоит из трех частей — наружного воспринимающего аппарата (органа чувств), проводниковой части (проводящие пути головного и спинного мозга) и конечного коркового конца (центра) в коре больших полушарий конечного мозга.

На основании морфологических и экспериментально-физиологических данных в коре головного мозга выделены наиболее важные корковые концы анализаторов (центры), которые путем взаимодействия обеспечивают функции мозга. Локализация ядер основных анализаторов следующая:

Корковый конец двигательного анализатора (предцентральная извилина, предцентральная долька, задний отдел средней и нижней лобной извилин). Предцентральная извилина и передний отдел околоцентральной дольки входят в состав прецентральной области — двигательной, или моторной, зоны коры (цитоархитектонические поля 4, 6). В верхнем отделе предцентральной извилине и предцентральной дольке находятся двигательные ядра нижней половины тела, а в нижнем отделе — верхней. Наибольшую площадь всей зоны занимают центры иннервации кисти руки, лица, губ, языка, а меньшую площадь, центры иннервации мышц туловища и нижних конечностей. Раньше считали эту область только двигательной, но в настоящее время ее считают областью, в которой находятся вставочные и двигательные нейроны. Вставочные нейроны воспринимают раздражения от проприорецепторов костей, суставов, мышц и сухожилий. Центры двигательной зоны осуществляют иннервацию противоположной части тела. Нарушения функции предцентральной извилины приводит к параличам на противоположной стороне тела.

Ядра двигательного анализатора сочетанного поворота головы и глаз в противоположную сторону, а также двигательные ядра письменной речи — графии, имеющие отношения к произвольным движениям, связанными с написанием букв, цифр и других знаков локализуются в заднем отделе средней лобной извилины (поле 8) и на границе теменной и затылочной долей (поле 19). Центр графии тесно связан и с полем 40, расположенным в надкраевой извилине. При повреждении этой области больной не может производить движения, которые необходимы для начертания букв.

Ядра двигательного анализатора сочетанного поворота головы и глаз в противоположную сторону, а также двигательные ядра письменной речи — графии, имеющие отношения к произвольным движениям, связанными с написанием букв, цифр и других знаков локализуются в заднем отделе средней лобной извилины (поле 8) и на границе теменной и затылочной долей (поле 19). Центр графии тесно связан и с полем 40, расположенным в надкраевой извилине. При повреждении этой области больной не может производить движения, которые необходимы для начертания букв.

Премоторная зона расположена кпереди от моторных участков коры (поля 6 и 8). Отростки клеток этой зоны связаны как с ядрами передних рогов спинного мозга, так и с подкорковыми ядрами, красным ядром, черной субстанцией и др.

Ядра двигательного анализатора артикуляции речи (речедвигательный анализатор) находятся взаднем отделе нижней лобной извилине (поле 44, 45,45а). В поле 44 — зона Брока, у правшей — в левом полушарии осуществляется анализ раздражений от двигательного аппарата, посредством которого образуются слоги, слова, фразы. Этот центр образовался рядом с проекционной областью двигательного анализатора для мышц губ, языка, гортани. При поражении его человек способен произносить отдельные речевые звуки, но способность образовать из этих звуков слова он утрачивает (двигательная, или моторная, афазия). В случае поражения поля 45 наблюдается: аграмматизм: больной утрачивает способность составлять из слов предложения, согласовывать слова в предложении.

Корковый конец двигательного анализатора сложных координированных движений y правшей расположен в нижней теменной дольке (поле 40) в области надкраевой извилине. При поражении поля 40 больной, несмотря на отсутствие явлений паралича, теряет способность пользоваться предметами обихода, утрачивает производственные навыки, что называют апраксией

Корковый конец кожного анализатора общей чувствительности — температурной, болевой, осязательной, мышечно-суставной — располагается в постцентральной извилине (поля 1, 2, 3, 5). Нарушение этого анализатора приводит к потере чувствительности. Последовательность расположения центров и их территория соответствуют моторной зоне коры.

Корковый конец слухового анализатора (поле 41) помещается в средней части верхней височной извилины;

слуховой анализатор устной речи (контроль своей речи и восприятие чужой) находится в задней части верхней височной извилины (поле 42) (зона Вернике) при его нарушении человек слышит речь, но не понимает ее (сенсорная афазия).

слуховой анализатор устной речи (контроль своей речи и восприятие чужой) находится в задней части верхней височной извилины (поле 42) (зона Вернике) при его нарушении человек слышит речь, но не понимает ее (сенсорная афазия).

Корковый конец зрительного анализатора (поля 17, 18, 19) занимает края шпорной борозды (поле 17), полная слепота возникает при двустороннем поражении ядер зрительного анализатора. В случаях поражения полей 17 и 18 наблюдается потеря зрительной памяти. При поражении поля 19 человек утрачивает способность к ориентировке в новой для него обстановке.

Зрительный анализатор письменных знаков находится в угловой извилине нижней теменной дольки (поле 39s) При повреждении этого поля больной утрачивает способность анализа написанных букв, т. е. теряет способность читать (алексия).

Корковые концы обонятельного анализатора находятся в крючкепарагиппокампальной извилины на нижней поверхности височной доли и гиппокампе.

Корковые концы вкусового анализатора — в нижнем отделе постцентральной извилины.

Корковый конец анализатора стереогностического чувства — центр особо сложного вида узнавания предметов на ощупь находится в верхней теменной дольке (поле 7). При поражении теменной дольки больной не может узнать предмет, ощупывая его рукой, противоположной очагу поражения — стереогнозия. Различают слуховую гнозию — узнавание предметов по звуку (птицу — по голосу, автомобиль — по шуму моторов), зрительную гнозию — узнавание предметов по виду и т. д. Праксия и гнозия являются функциями высшего порядка, осуществление которых связано как с первой, так и со второй сигнальной системой, что является специфической функцией человека.

Любая функция локализуется не в одном определенном поле, а лишь преимущественно связана с ним и распространяется на большом протяжении.

Ассоциативные зоны коры занимают остальную значительную часть коры, они лишены явной специализации, ответственны за объединение и переработку информации и программированного действия. Ассоциативная кора составляет основу высших процессов, как память, научения, мышление, речь.

Нет зон рождающих мысли. Для принятия самого незначительного решения участвует весь мозг, вступают в действие разнообразные процессы, происходящие в различных зонах коры и в низших нервных центрах.

Кора головного мозга принимает информацию, обрабатывает ее и хранит в памяти. В процессе приспособления (адаптации) организма к внешней среде в коре сформировались сложные системы саморегуляции, стабилизации, обеспечивающие определенный уровень функции, системы самообучения с кодом памяти, системы управления, работающие на основе генетического кода с учетом возраста и обеспечивающие оптимальный уровень управления и функций в организме, системы сличения, обеспечивающие переход от одной формы управления к другой.

Речь — является одной из филогенетически новой и наиболее сложно локализованной функцией коры, связанной со второй сигнальной системой, по И.П. Павлову. Речь появилась в ходе социального развития человека, в результате трудовой деятельности. «...Сначала труд, а затем и вместе с ним членораздельная речь явились двумя самыми главными стимулами, под влиянием которых мозг обезьяны постепенно превратился в человеческий мозг, который, при всем своем сходстве с обезьянами, далеко превосходит его по величине и совершенству»1.

Функция речи крайне сложна. Она не может быть локализована в каком-либо участке коры, в ее осуществлении участвует вся кора, а именно нейроны с короткими отростками, расположенные в поверхностных ее слоях. С выработкой нового опыта, речевые функции могут перемещаться в другие области коры, как жестикуляция глухонемых, чтение слепых, письмо ногой у безруких. Известно, что у большинства людей — правшей — речевые функции, функции узнавания (гнозия), целенаправленного действия (праксия) связаны с определенными цитоархитектоническими полями левого полушария, у левшей — наоборот.

Связи между корковыми концами того или иного анализатора с периферическими отделами (рецепторами) осуществляются системой проводящих путей головного и спинного мозга и отходящих от них периферических нервов (черепно-мозговые и спинномозговые нервы).

Подкорковые ядра располагаются в белом веществе основания конечного мозга и образуют три парных скопления серого вещества: полосатое тело, миндалевидное тело и ограда (рис. 125), которые составляют примерно 3% от объема полушарий.

Полосатое тело (corpus striatum) состоит из двух ядер: хвостатого и чечевицеобразного.

Хвостатое ядро (nucleus caudatus) находится в лобной доле и представляет собой образование в виде дуги, лежащей сверху зрительного бугра и чечевицеобразного ядра. Оно состоит из головки, тела и хвоста, которые принимают участие в образовании латеральной стенки переднего рога бокового желудочка мозга.

Чечевицеобразное ядро (nucleus lentifоrmis) крупное пирамидальной формы скопление серого вещества расположено кнаружи от хвостатого ядра. Чечевицеобразное ядро делится на три части: наружную, темного цвета — скорлупу (putamen) и медиальных двух светлых — наружного и внутреннего члеников бледного шара (globus pallidus).

Чечевицеобразное ядро (nucleus lentifоrmis) крупное пирамидальной формы скопление серого вещества расположено кнаружи от хвостатого ядра. Чечевицеобразное ядро делится на три части: наружную, темного цвета — скорлупу (putamen) и медиальных двух светлых — наружного и внутреннего члеников бледного шара (globus pallidus).

2015-10-16

2015-10-16 10664

10664