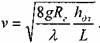

Из (8.9) можно записать выражение для гидравлического уклона

Тогда имеем

Тогда имеем

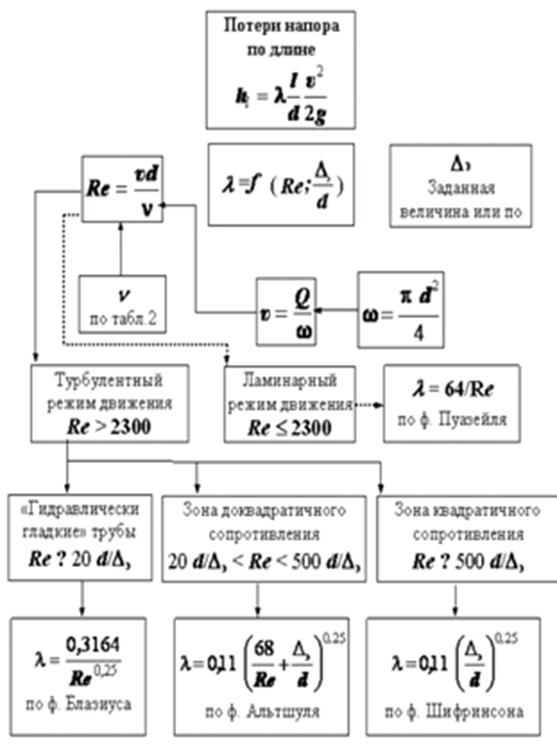

Учитывая, что общее выражение для потерь напора по длине труб

приравняв его

Отсюда коэффициент Дарси

Или

Если выразить число Re через гидравлический радиус R, то

Потери напора по длине трубы круглого сечения при равномерном ламинарном движении пропорциональны средней скорости потока в первой степени. Это следует из (*), если подставить в эту формулу

Потери напора по длине трубы круглого сечения при равномерном ламинарном движении пропорциональны средней скорости потока в первой степени. Это следует из (*), если подставить в эту формулу  , и из (8.9б). Опытные данные подтверждают установленную зависимость hдл от u в первой степени.

, и из (8.9б). Опытные данные подтверждают установленную зависимость hдл от u в первой степени.

22.

Для определения потерь напора при ламинарном течении жидкости в круглой трубе рассмотрим участок трубы длиной l, по которому поток течет в условиях ламинарного режима (рис.4.3).

Потеря давления в трубопроводе будет равна

Если в формуле динамический коэффициент вязкости μ заменить через кинематический коэффициент вязкости υ и плотность ρ (μ = υ ρ) и разделить обе части равенства на объемный вес жидкости γ = ρ g, то получим:

Так как левая часть полученного равенства равна потерям напора hпот в трубе постоянного диаметра, то окончательно это равенство примет вид:

Уравнение может быть преобразовано в универсальную формулу Вейсбаха-Дарси, которая окончательно записывается так:

где λ - коэффициент гидравлического трения, который для ламинарного потока вычисляется по выражению:

Однако при ламинарном режиме для определения коэффициента гидравлического трения λ Т.М. Башта рекомендует при Re < 2300 применять формулу

Эта формула носит название формулы Дарси-Вейсбаха и является одной из

основных формул гидродинамики.

Коэффициент потерь напора по длине будет равен:

Запишем формулу Дарси-Вейсбаха в виде:

Величину  называют гидравлическим уклоном, а величину

называют гидравлическим уклоном, а величину  называ-

называ-

ют коэффициентом Шези.

Величина  имеет размерность скорости и носит название динамической

имеет размерность скорости и носит название динамической

скорости жидкости.

Тогда коэффициент трения (коэффициент Дарси):

24.

Эквивалентная шероховатость – это искусственная равномерная шероховатость с такой высотой (диаметром) зерен  при которой в области квадратичного сопротивления (где

при которой в области квадратичного сопротивления (где  зависит только от шероховатости и не зависит от

зависит только от шероховатости и не зависит от  ) значение коэффициента

) значение коэффициента  равно его значению при естественной шероховатости.

равно его значению при естественной шероховатости.

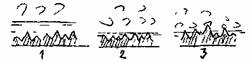

Гидравлически гладкие и шероховатые трубы. Состояние стенок трубы в

значительной мере влияет на поведение жидкости в турбулентном потоке. Так при

ламинарном движении

жидкость движется медленно и плавно, спокойно обтекая на своём пути

незначительные препятствия. Возникающие при этом местные сопротивления

настолько ничтожны, что их величиной можно пренебречь. В турбулентном же

потоке такие малые препятствия служат источником вихревого движения жидкости,

что приводит к возрастанию этих малых местных гидравлических сопротивлений,

которыми мы в ламинарном потоке пренебрегли. Такими малыми препятствиями на

стенке трубы являются её неровности. Абсолютная величина таких неровностей

зависит от качества обработки трубы. В гидравлике эти неровности называются

выступами шероховатости, они обозначаются литерой

.

В зависимости от соотношения толщины ламинарной плёнки и величины выступов

шероховатости будет меняться характер движения жидкости в потоке. В случае,

когда толщина ламинарной плёнки велика по сравнению с величиной выступов

шероховатости (  ,

,

выступы шероховатости погружены в ламинарную плёнку и турбулентному ядру

течения они недоступны (их наличие не сказывается на потоке). Такие трубы

называются гидравлически гладкими (схема 1 на рисунке). Когда размер выступов

шероховатости превышает толщину ламинарной плёнки, то плёнка теряет свою

сплошность, и выступы шероховатости становятся источником многочисленных

вихрей, что существенно сказывается на потоке жидкости в целом. Такие трубы

называются гидравлически шероховатыми (или просто шероховатыми) (схема 3 на

рисунке). Естественно, существует и промежуточный вид шероховатости стенки

трубы, когда выступы шероховатости становятся соизмеримыми с толщиной

ламинарной плёнки

(схема 2 на рисунке). Толщину ла-

минарной плёнки можно оценить исходя из эмпирического уравнения

29. Определение коэффициентов местных сопротивлений для внезапного и плавного расширения, внезапного и плавного сужения, поворота трубы на

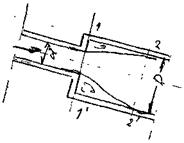

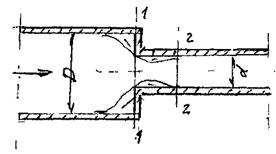

Внезапное расширение русла. Внезапное расширение русла чаще всего наблюдается на стыке участков трубопроводов, когда один трубопровод сочленяется с магистральным трубопроводом большего диаметра. Поток жидкости движущейся в трубопроводе меньшего диаметра d, попадая в трубу  большего диаметра, касается стенок нового участка трубопровода не сразу, а лишь в сечении 2-2'. На участке между сечениями 1 - Г и 2-2' образуется зона, в которой жидкость практически не участвует в движении по трубам, образуя локальный вихревой поток, где претерпевает деформацию. По этой причине часть кинетической энергии движущейся жидкости тратиться на поддержание «паразитного» сращения и деформации жидкости. Величины средних скоростей жидкости в сечениях можно определить из условия неразрывности.

большего диаметра, касается стенок нового участка трубопровода не сразу, а лишь в сечении 2-2'. На участке между сечениями 1 - Г и 2-2' образуется зона, в которой жидкость практически не участвует в движении по трубам, образуя локальный вихревой поток, где претерпевает деформацию. По этой причине часть кинетической энергии движущейся жидкости тратиться на поддержание «паразитного» сращения и деформации жидкости. Величины средних скоростей жидкости в сечениях можно определить из условия неразрывности.

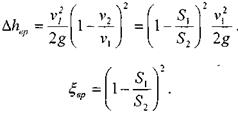

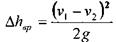

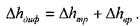

Тогда величина потерь напора при внезапном расширении русла определится:

Таким образом, можно сказать, что потеря напора при внезапном расширении потока равна скоростному напору, соответствующему потерянной скорости.

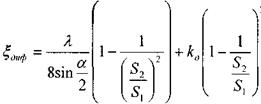

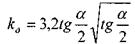

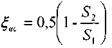

Плавное расширение русла (диффузор). Плавное расширение русла называется диффузором. Течение жидкости в диффузоре имеет сложный характер. Поскольку живое сечение потока постепенно увеличивается, то, соответственно, снижается скорость движения  жидкости и увеличивается давление. Поскольку, в этом случае, в слоях жидкости у стенок диффузора кинетическая энергия минимальна (мала скорость), то возможна остановка жидкости и интенсивное вихреобразование. По этой причине потери энергии напора в диффузоре будут зависеть от потерь напора на трение и за счёт потерь при расширении:

жидкости и увеличивается давление. Поскольку, в этом случае, в слоях жидкости у стенок диффузора кинетическая энергия минимальна (мала скорость), то возможна остановка жидкости и интенсивное вихреобразование. По этой причине потери энергии напора в диффузоре будут зависеть от потерь напора на трение и за счёт потерь при расширении:

2

2

где:  - площадь живого сечения на входе в диффузор,

- площадь живого сечения на входе в диффузор,

S2 - площадь живого сечения на выходе из диффузора, а - угол конусности диффузора,

- поправочный коэффициент, зависящий от условий расширения потока в диффузоре.

- поправочный коэффициент, зависящий от условий расширения потока в диффузоре.

Внезапное сужение канала. При внезапном сужении канала поток жидкости отрывается от стенок входного участка и лишь затем (в сечении 2 - 2)касается стенок канала меньшего размера. В этой области потока — * образуются две зоны интенсивного вихре-образования (как в широком участке трубы, так и в узком), в результате чего, как и в предыдущем случае, потери напора скла  дываются из двух составляющих (потерь на трение и при сужении). Коэффициент потерь напора при гидравлическом сопротивлении внезапного сужения потока можно определить по эмпирической зависимости, предложенной И.Е. Идельчиком:

дываются из двух составляющих (потерь на трение и при сужении). Коэффициент потерь напора при гидравлическом сопротивлении внезапного сужения потока можно определить по эмпирической зависимости, предложенной И.Е. Идельчиком:

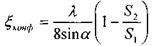

Плавное сужение канала. Плавное сужение канала достигается с помощью конического участка называемого конфузором. Потери напора в конфузоре образуются практически за счёт трения, т.к. вихреобразование в конфузоре практически отсутствует. Коэффициент потерь напора в конфузоре можно определить по формуле:

*

При большом угле конусности а >50° коэффициент потерь напора можно определять по формуле с внесением поправочного коэффициента.

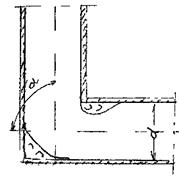

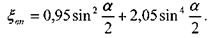

Поворот канала. Под таким гидравлическим сопротивлением будем понимать место соединения  трубопроводов одинакового

трубопроводов одинакового  диаметра, при котором осевые линии трубопроводов не совпадают, т.е. составляют между собой некоторый угол а Этот угол называется углом поворота русла, т.к. здесь изменяется направление движения жидкости. Физические основы процесса преобразования кинетической энергии при повороте потока достаточно сложны и следует рассмотреть лишь результат этих процессов. Так при прохождении участка внезапного поворота образуется сложная форма потока с двумя зонами вихревого движения жидкости На практике такие элементы соединения трубопроводов называют коленами. Следует отметить, что колено как соединительный элемент является крайне нежелательным ввиду значительных потерь напора в данном виде соединения. Величина коэффициента потерь напора будет, в первую очередь, зависеть от угла поворота русла и может быть определена по эмпирической формуле или по таблице:

диаметра, при котором осевые линии трубопроводов не совпадают, т.е. составляют между собой некоторый угол а Этот угол называется углом поворота русла, т.к. здесь изменяется направление движения жидкости. Физические основы процесса преобразования кинетической энергии при повороте потока достаточно сложны и следует рассмотреть лишь результат этих процессов. Так при прохождении участка внезапного поворота образуется сложная форма потока с двумя зонами вихревого движения жидкости На практике такие элементы соединения трубопроводов называют коленами. Следует отметить, что колено как соединительный элемент является крайне нежелательным ввиду значительных потерь напора в данном виде соединения. Величина коэффициента потерь напора будет, в первую очередь, зависеть от угла поворота русла и может быть определена по эмпирической формуле или по таблице:

2015-10-14

2015-10-14 7595

7595