Исследование трехфазного асинхронного двигателя

С фазным ротором

Цель работы:

Изучитьконструкции трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором. Снять механическую и рабочие характеристики двигателя.

Программа работы:

1.Ознакомиться с устройством трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором, записать его паспортные данные, а также данные измерительных приборов.

1.Собрать схему лабораторной установки согласно рис.13.3

3.Снять механическую характеристику двигателя.

4.Используя результаты опыта, построить график зависимости скорости вращения ротора от момента на валу.

5.Собрать схему лабораторной установки согласно рис.13.4

6.Записать в таблицу необходимые измерения.

7.Построить графики рабочих характеристик асинхронного двигателяI=f(P2), P1=f(P2), s=f(P2), h=f(P2), cosj=f(P2), M=f(P2).

Основные теоретические положения

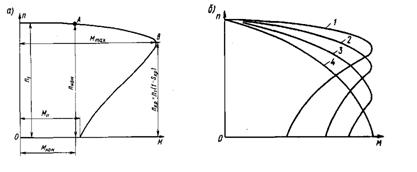

Механическая характеристика – это зависимость частоты вращения ротора от нагрузки (вращающегося момента на валу) называется механической характеристикой асинхронного двигателя (рис. 13.1, а). При номинальной нагрузке частота вращения для различных двигателей обычно составляет 98—92,5 % частоты вращения магнитного поля n1 (скольжение sном = 2– 7,5 %). Чем больше нагрузка, т. е. вращающий момент, который должен развивать двигатель, тем меньше частота вращения ротора. Как показывает кривая

|

|

|

Рисунок 13.1 - Механические характеристики асинхронного двигателя: а — естественная; б — при включении пускового реостата

на рис. 13.1, а, частота вращения асинхронного двигателя лишь незначительно снижается при увеличении нагрузки в диапазоне от нуля до наибольшего ее значения. Поэтому говорят, что такой двигатель обладает жесткой механической характеристикой.

Наибольший вращающий момент Mmax двигатель развивает при некоторое скольжении skp, составляющем 10—20%. Отношение Mmax/Mном определяет перегрузочную способность двигателя, а отношение Мп/Мном — его пусковые свойства.

Двигатель может устойчиво работать только при обеспечении саморегулирования, т. е. автоматическом установлении равновесия между приложенным к валу моментом нагрузки Мвн и моментом М, развиваемым двигателем. Этому условию соответствует верхняя часть характеристики до достижения Mmax (до точки В). Если нагрузочный момент Мвн превысит момент Mmax, то двигатель теряет устойчивость и останавливается, при этом по обмоткам машины будет длительно проходить ток в 5—7 раз больше номинального, и они могут сгореть.

При включении в цепь обмоток ротора пускового реостата получаем семейство механических характеристик (рис. 13.1,б). Характеристика 1 при работе двигателя без пускового реостата называется естественной. Характеристики 2, 3 и 4, получаемые при подключении к обмотке ротора двигателя реостата с сопротивлениями R1п (кривая 2), R2п (кривая 3) и R3п (кривая 4), называют реостатными механическими характеристиками. При включении пускового реостата механическая характеристика становится более мягкой (более крутопадающей), так как увеличивается активное сопротивление цепи ротора R2 и возрастает sкp. При этом уменьшается пусковой ток. Пусковой момент Мп также зависит от R2. Можно так подобрать сопротивление реостата, чтобы пусковой момент Мп был равен наибольшему Мmax.

|

|

|

Рабочими характеристиками асинхронного двигателя с фазным ротором называют графические зависимости частоты вращения n2 (или скольжения s),момента на валу М 2, тока статора I 1, коэффициента полезного действия η и cos φ1 от полезной мощности Р 2 при U 1 = constи f 1 = const. Их определяют экспериментально или путем расчета по схеме замещения или круговой диаграмме.

По рабочим характеристикам судят об основных свойствах двигателя. В частности, по ним может быть построена механическая характеристика n2 = f (М). Рабочие характеристики двигателей малой мощности можно снять методом непосредственной нагрузки с помощью электромагнитного тормоза.

Для двигателей средней и большой мощности рабочие характеристикиопределяют посредством круговой диаграммы. Примерный вид рабочиххарактеристикасинхронного двигателя приведен на рис. 13.2

Рисунок 13.2 - Рабочие характеристики асинхронного двигателя.

Поведение рабочих характеристик объясняется следующим образом.Ток I1, потребляемый двигателем из сети, неравномерно изменяется с увеличением нагрузки на валу двигателя. При холостом ходе cosϕ1 мал и ток имеет большую реактивную составляющую. При малых нагрузках на валу двигателя активная составляющая статора меньше реактивной составляющей, поэтому активная составляющая тока незначительно влияет на ток I1, определяющийся в основном реактивной составляющей. При больших нагрузках активная составляющая тока статора становится больше реактивной и изменение нагрузки вызывает большое изменение тока I1.

Вращающий момент двигателя (M = c ΦI 2 cosϕ2) также почти пропорционален нагрузке, но при больших нагрузках линейность графикаM = f (P2) несколько нарушается за счет уменьшения скорости вращения двигателя.

Рабочая характеристика cosϕ1 = f (P2) выражает зависимость междуразвиваемой двигателем мощностью и фазовым сдвигом между током и напряжением статора. Асинхронный двигатель, как и трансформатор, потребляет из сети ток I, значительно отстающий по фазе от приложенного напряжения. Например, в режиме холостого хода cosϕ1< 0,2. При увеличении нагрузки на валу двигателя растут активные составляющие токов ротора и статора, увеличивая cosϕ1. Максимального значения cosϕ1 достигает при P2 ≈ P2ном. При дальнейшем увеличении P2 величина cosϕ1 будет несколько уменьшаться.

Поведение рабочей характеристики η = f (P2) объясняется следующим образом. Величина КПД определяется отношением полезной мощности P2 к мощности P1, потребляемой из сети. Величина ∆P = P2 – P1 называется мощностью потерь. Кроме потерь в стали статора и ротора на перемагничивание и вихревыетоки Pст, которые вместе с механическими потерями Pмех можно считать постоянными, в асинхронном двигателе существуют потери в меди Pм, т. е. в обмотках статора и ротора, которые пропорциональны квадрату протекающего тока и, следовательно, зависят от нагрузки. При холостом ходе, как и в трансформаторе, преобладают потери в стали, поскольку I 1 ≈ 0, а I1равен току холостого хода I0, который невелик. При небольших нагрузках на валу потери в меди все же остаются небольшими, и поэтому КПД, определяемый формулой

|

|

|

с увеличением P2 сначала резко возрастает. Когда постоянные потери Pст+ Pмехстанут равны потерям, зависящим от нагрузки Pм, КПД достигает своегомаксимального значения. При дальнейшем увеличении нагрузки переменные потери мощности Pм значительно возрастают, в результате чего КПД заметно уменьшается.

Характер зависимости P1 = f (P2) может быть объяснен из соотношения P1 = P2/ η.

Если бы КПД был постоянен, то между Р1 и Р2 была бы линейная зависимость. Но поскольку КПД зависит от P2 и эта зависимость вначале резко возрастает, а при дальнейшем увеличении нагрузки изменяется незначительно, то и кривая P1 = f (P2) сначала растет медленно, а затем резко возрастает.

Рисунок 13.3 - Схема определения механической характеристики трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором.

Рисунок 13.4 - Схема определения рабочих характеристик трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором

Перечень аппаратуры

| Обозначение | Наименование | Тип | Параметры |

| G1 | Трехфазный источник питания | 201.2 | ~ 400 В / 16 А |

| G2 | Источник питания двигателя постоянного тока | 206.1 | - 0…250 В / 3 А (якорь) / - 200 В / 1 А (возбуждение) |

| G4 | Машина постоянного тока | 101.2 | 90 Вт / 220 В / 0,56 А (якорь) / 2×110 В / 0,25 А (возбуждение) |

| G5 | Преобразователь угловых перемещений | 6 вых. каналов / 2500 импульсов за оборот | |

| М1 | Машина переменного тока | 102.1 | 100 Вт / ~230 В / 1500 мин- |

| А2 | Трёхфазная трансформаторная группа | 347.1 | 3´80 В×А; 230 В/242,235, 230, 226, 220, 133, 127 В |

| А6 | Трехполюсный выключатель | 301.1 | ~400 В / 10 А |

| А9 | Реостат для цепи ротора машины переменного тока | 307.1 | 3 ´ 0…40 Ом / 1 А |

| А10 | Активная нагрузка | 306.1 | 220 В / 3´0…50 Вт; |

| Р1 | Блок мультиметров | 508.2 | 3 мультиметра

0...1000 В / 0...1000 В /

0...10 А /

0…20 МОм 0...10 А /

0…20 МОм

|

| Р2 | Измеритель мощностей | 507.2 | 15; 60; 150; 300; 600 В / 0,05; 0,1; 0,2;0,5 А. |

| Р3 | Указатель частоты вращения | 506.2 | -2000…0…2000 мин-1 |

Указания по проведению эксперимента

Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены от сети электропитания.

Соберите электрическую схему соединений тепловой защиты машины переменного тока.

|

|

|

Соедините гнезда защитного заземления "  " устройств, используемых в эксперименте, с гнездом "РЕ" трехфазного источника питания G1.

" устройств, используемых в эксперименте, с гнездом "РЕ" трехфазного источника питания G1.

Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой соединений.

Переключатели режима работы источника G2 и выключателя А6 установите в положение "РУЧН.".

Установите суммарное сопротивление каждой фазы реостата А9, например, 20 Ом.

Регулировочную рукоятку источника G2 поверните до упора против часовой стрелки, а регулировочные рукоятки активной нагрузки А10 - по часовой стрелке.

Установите переключателем в трехфазной трансформаторной группе А2 номинальные напряжения вторичных обмоток трансформаторов, например, 127 В.

Включите выключатели «СЕТЬ» блоков, задействованных в эксперименте.

Активизируйте мультиметры блока Р1, задействованные в эксперименте.

Включите источник G1. О наличии напряжений фаз на его выходе должны сигнализировать светящиеся лампочки.

Пустите двигатель М1 нажатием кнопки «ВКЛ.» выключателя А6.

Нажмите кнопку "ВКЛ." источника G2.

Вращая регулировочную рукоятку источника G2, изменяйте ток I статорной обмотки двигателя М1 и заносите показания амперметра Р1.1 (ток I), ваттметра измерителя мощностей Р2 (активная мощность P фазы двигателя М1) и указателя Р3 (частота вращения n двигателя М1) в таблицу 13.1

Таблица 13.1.

| I, А | ||||||||||

| P, Вт | ||||||||||

| n, мин-1 |

По завершении эксперимента отключите выключатель А6 и источник G1.

Выключите выключатели «СЕТЬ» блоков, задействованных в эксперименте.

Вычислите электромагнитный момент М двигателя М1 для каждого значения тока I из табл. 13.1.1. по формуле

H . м

H . м

и занесите его в таблицу 13.1.2.

Таблица 13.2.

| М, Н×м | ||||||||||

| n, мин-1 |

Используя данные таблицы 13.2 постройте искомую механическую характеристику n=f(M) трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором.

Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены от сети электропитания.

Соберите электрическую схему соединений тепловой защиты машины переменного тока.

Соедините гнезда защитного заземления "  " устройств, используемых в эксперименте, с гнездом "РЕ" трехфазного источника питания G1.

" устройств, используемых в эксперименте, с гнездом "РЕ" трехфазного источника питания G1.

Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой соединений.

Переключатели режима работы источника G2 и выключателя А6 установите в положение "РУЧН.".

Установите суммарное сопротивление каждой фазы реостата А9, например, 20 Ом.

Регулировочную рукоятку источника G2 поверните до упора против часовой стрелки, а регулировочные рукоятки активной нагрузки А10 - по часовой стрелке.

Установите переключателем в трехфазной трансформаторной группе А2 номинальные напряжения вторичных обмоток трансформаторов, например, 127 В.

Включите выключатели «СЕТЬ» блоков, задействованных в эксперименте.

Активизируйте мультиметры блока Р1, задействованные в эксперименте.

Включите источник G1. О наличии напряжений фаз на его выходе должны сигнализировать светящиеся лампочки.

Пустите двигатель М1 нажатием кнопки «ВКЛ.» выключателя А6.

Нажмите кнопку "ВКЛ." источника G2.

Вращая регулировочную рукоятку источника G2, изменяйте ток I статорной обмотки двигателя М1 и заносите показания амперметра Р1.1 (ток I), ваттметра и варметра измерителя мощностей Р2 (активная P11 и реактивная Q11 мощности фазы двигателя М1), указателя Р3 (частота вращения n двигателя М1), амперметра Р1.2 и вольтметра Р1.3 (ток Iа и напряжение Uа якорной обмотки генератора G4) в таблицу 13.3.

Таблица 13.3.

| I, A | ||||||||||

| P11, Вт | ||||||||||

| Q11, В×Ар | ||||||||||

| n, мин-1 | ||||||||||

| Ia,A | ||||||||||

| Uа, В |

По завершении эксперимента отключите выключатель А6 и источник G1.

Выключите выключатели «СЕТЬ» блоков, задействованных в эксперименте.

Используя данные таблицы 13.3, вычислите для каждого значения тока I значения, полезной активной мощности Р2, полной потребляемой из сети активной мощности P1, полезного механического момента М, коэффициента мощности cosj, скольжения s и коэффициента полезного действия h асинхронного двигателя с короткозамкнутым / фазным ротором по формулам

и занесите полученные результаты в таблицу 13.4.

Таблица 13.4.

| I, A | ||||||||||

| P2, Вт | ||||||||||

| P1, Вт | ||||||||||

| М, Н×м | ||||||||||

| cos j | ||||||||||

| s, % | ||||||||||

| h, % |

Используя данные таблицы 13.4 постройте искомые рабочие характеристики I=f(P2), P1=f(P2), s=f(P2), h=f(P2), cosj=f(P2), M=f(P2) трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором.

Контрольные вопросы

1) В чём особенность устройства асинхронных двигателей с фазным ротором?

2) Каково назначение пускового реостата в цепи ротора?

3) Сформулируйте достоинства и недостатки асинхронного двигателя с фазным ротором.

4) Как влияют на вид механической характеристики напряжение сети и сопротивление ротора?

5) Какие существуют способы регулирования скорости асинхронного двигателя с фазным ротором?

6) Почему способ регулирования частоты вращения двигателя изменением скольжения не экономичен?

7) Какие графики называются рабочими характеристиками трехфазных двигателей?

2017-12-14

2017-12-14 6581

6581