Точные расчеты, учитывающие рост плотности и температуры к центру, показывают, что в центре Солнца плотность газа составляет около 1,5*105 кг/м3 (в 13 раз больше, чем у свинца!), давление — около 2 • 1018 Па, а температура — около 15000000 К.

При такой температуре ядра атомов водорода (протоны) имеют очень высокие скорости (сотни километров в секунду) и могут сталкиваться друг с другом, несмотря на действие электростатической силы отталкивания. Некоторые столкновения завершаются ядерными реакциями, при которых из водорода образуется гелий и выделяется большое количество теплоты.

Масса ядра водорода составляет 1,0073 атомных единиц массы, масса ядра гелия 4.0015 а.е.м. При образовании одного ядра гелия путем слияния четырех ядер водорода дефект массы составляет ΔM = 0.0277 а.е.м., что соответствует высвободившейся энергии

4,0015 – 4*1,0073 = 0,0277

ΔE = c2* ΔM = 4,1·10-5 эрг.

Эти реакции являются источником энергии Солнца на современном этапе его эволюции. В результате количество гелия в центральной области Солнца постепенно увеличивается, а водорода — уменьшается.

Если считать, что Солнце состоит только из водорода и в результате ядерной реакции 4p+ → 4He происходит полное сгорание водорода и превращение его в гелий, полная выделившаяся при этом энергия составляет Eядер = 1.3·1052 эрг. Учитывая светимость Солнца (L = 4·1033 эрг/с), получим, что при современном темпе сгорания водорода за счет ядерного источника Солнце способно излучать 100 млрд лет

(Tядер) = 1,3·1052 эрг/ 4·1033 эрг/c ≈ 3·1018 с = 1011 лет.

На самом деле, горение водорода с образованием гелия происходит в ограниченной центральной области Солнца. В результате потери энергии на излучение ежесекундно масса Солнца уменьшается на 4,3 млн тонн.

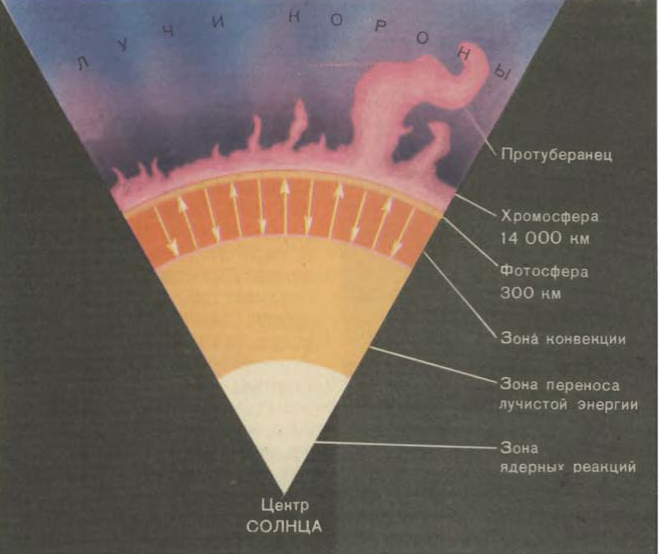

Рис.66. Внутреннее строение Солнца.

Солнечные пятна — тёмные области на Солнце, температура которых понижена примерно на 1500К по сравнению с окружающими участками фотосферы. Наблюдаются на диске Солнца (с помощью оптических приборов, а в случае крупных пятен — и невооружённым глазом) в виде тёмных пятен. Солнечные пятна являются областями выхода в фотосферу сильных магнитных полей. Потемнение фотосферы в пятнах обусловлено снижением потока переноса тепловой энергии в этих областях. Наблюдая солнечные пятна в телескоп, Галилей заметил, что они перемещаются по видимому диску Солнца. На этом основании он сделал вывод, что Солнце вращается вокруг своей оси. Количество пятен на Солнце — один из главных показателей солнечной магнитной активности.

Общий уровень солнечной активности меняется с характерным периодом, примерно равным 11 годам (так называемый «цикл солнечной активности» или «одиннадцатилетний цикл»). Этот период выдерживается неточно и в XX веке был ближе к 10 годам, а за последние 300 лет варьировал примерно от 7 до 17 лет. Циклам солнечной активности принято приписывать последовательные номера, начиная от условно выбранного первого цикла, максимум которого был в 1761 году. В 2000 году наблюдался максимум 23-го цикла солнечной активности. Существуют также вариации солнечной активности большей длительности. Так, во второй половине XVII века солнечная активность и, в частности, её одиннадцатилетний цикл были сильно ослаблены. В эту же эпоху в Европе отмечалось снижение среднегодовых температур (т. н. Малый ледниковый период), что, возможно, вызвано воздействием солнечной активности на климат Земли. Существует также точка зрения, что глобальное потепление до некоторой степени вызвано повышением глобального уровня солнечной активности во второй половине XX века. Тем не менее, механизмы такого воздействия пока ещё недостаточно ясны.

Самая большая группа солнечных пятен за всю историю наблюдений возникла в апреле 1947 года в южном полушарии Солнца. Её максимальная длина составляла

300 000 км, максимальная ширина — 145 000 км, а максимальная площадь была примерно в 36 раз больше площади поверхности Земли. Группа была легко видна невооружённым глазом в предзакатные часы. Согласно каталога Пулковской обсерватории, эта группа (№ 87 за 1947 год) проходила по видимой с Земли полусфере Солнца с 31 марта по 14 апреля 1947 года, причем количество пятен в группе достигало 172.

Рис.67. Солнечная корона и солнечные пятна.

В короне наблюдаются еще более грандиозные по размерам активные образования — протуберанцы. Они представляют собой исключительно разнообразные по форме и характеру своего движения облака более плотных газов по сравнению с веществом короны. Форма протуберанцев и их движение связаны с магнитными полями, проникающими из фотосферы в корону.

Рис.68. Протуберанец 20 ноября 1997 года.

Рис.69. Протуберанец 23 сентября 1999 года.

2017-11-01

2017-11-01 5744

5744