Причастие — особая форма глагола, которая обозначает признак предмета по действию и отвечает на вопросы какой? какая? какое? какие?, например: города (к а к о г о?) засыпающего. Как форма глагола причастие имеет грамматические значения глагола: переходность или непереходность: строящий — увлекшийся, совершенный или несовершенный вид: оклеена — гонимые, время (настоящее, прошедшее): засыпающий — заснувший.

Причастие совмещает в себе, кроме признаков глагола, признаки прилагательного: изменяется по родам, числам и падежам, имеет полную и краткую форму. В предложении причастие чаще бывает определением или частью составного именного сказуемого.

Причастия могут быть действительными и страдательными. Действительные причастия обозначают признак, который создается действием самого предмета: любящая мать. Страдательные причастия обозначают признак, который создается у одного предмета действием другого предмета: решенная школьником задача.

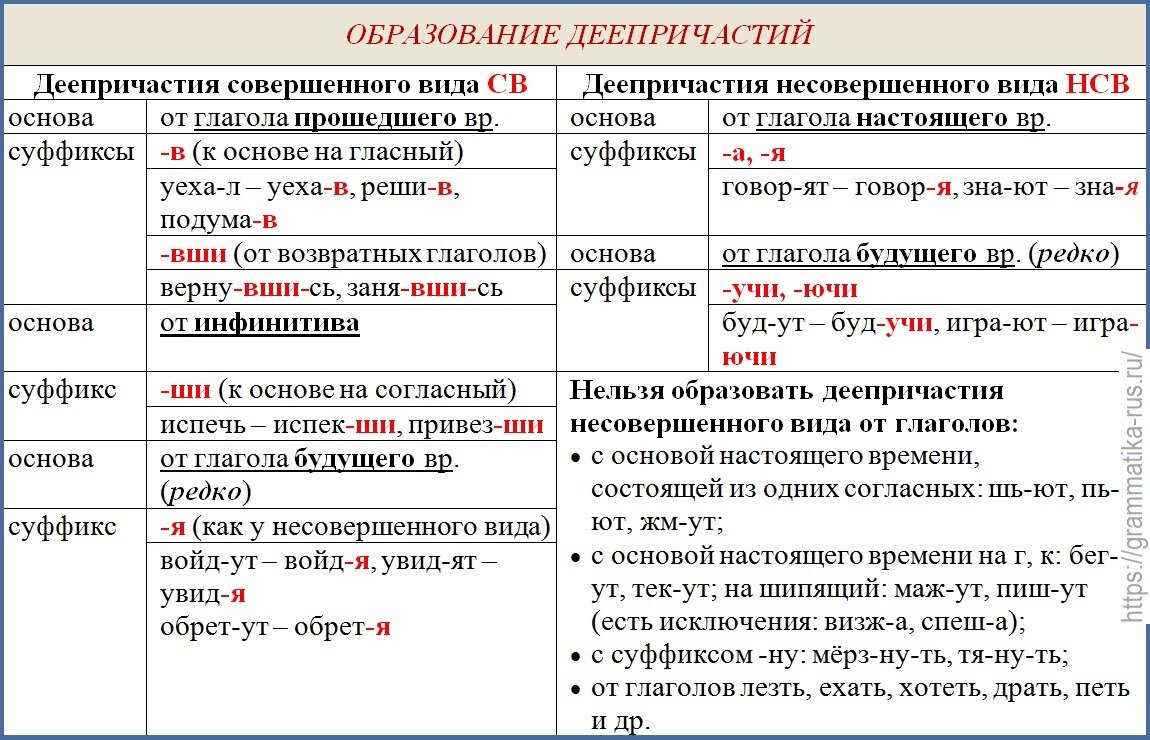

Деепричастие — это особая форма глагола, которая совмещает в себе грамматические свойства глагола и наречия и отвечает на вопросы что делая? что сделав?, например: любя природу, сверкнув кинжалом. Деепричастие обозначает добавочное действие, основное же действие выражается глаголом-сказуемым. Как и наречие, деепричастие не изменяется.

Как форма глагола, деепричастие обладает некоторыми его грамматическими значениями: бывает совершенного и несовершенного вида: залив — заливая, переходным и непереходным: опустив (ч т о?) глаза — переходное, стараясь — непереходное. В предложении деепричастие бывает обстоятельством.

Причастия и деепричастия чаще употребляются в письменной речи, чем в устной. Место причастий и деепричастий в современном русском языке до конца не определено. Так, некоторые ученые — авторы учебников (В. В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова) считают причастие и деепричастие самостоятельными частями речи.

|

|

|

Причастия и деепричастия – явление весьма неоднозначное. К вопросу об их грамматическом статусе так или иначе приходится обращаться авторам учебников по морфологии, монографий по грамматике и тем, кто пытается предложить классификацию частей речи русского языка. У многих крупных грамматистов прошлого такие классификации предложены. Но единая картина в восприятии причастий и деепричастий стала просматриваться лишь во второй половине ХХ века. Вузовская и школьная грамматика приняли за эталон понятие о причастиях и деепричастиях как формах глагола. Но это далеко не бесспорно. Такая традиция, при внимательном рассмотрении разных аспектов проблемы, даже может вызвать существенные возражения. У тех учёных, в работах которых есть упоминание об этом, точки зрения порой противоположны друг другу, а у некоторых из них понимание статуса причастий и деепричастий изменялось от одного научного труда к другому. К единому мнению исследователи, наверное, не придут ещё долгое время, так как одного решения, абсолютно обоснованного и учитывающего все стороны вопроса, скорее всего, не существует. Морфологические и семантические классы слов во многом не совпадают. То, что объединяется в плане значения (глагол), распадается на отдельные разряды в плане морфологии. Несмотря на столь значительные различия основных форм, глагол всё же объединяют в цельный лексико-грамматический класс, так как формы его обладают грамматическим значением действия. В неличных формах процесс выражается в сочетании с другими моментами: в причастии – с идеей качества, признака, в деепричастии – с идеей вторичного признака. Причастие обозначает процесс как признак предмета и обладает общими с глаголом и прилагательным свойствами.

Глагольные признаки причастий:

- причастия создаются только на базе глаголов;

- имеют общие с глаголом лексические значения;

- имеют общие с глаголом морфологические свойства: вид, время (кроме будущего), переходность/непереходность, залог (также у причастий есть специальные формы для выражения страдательного залога;

- имеют 2 общих с глаголами синтаксических свойства: 1) способность сочетаться с одними и теми же наречиями (красиво писать – пишущий красиво), 2) способность управлять одними и теми же формами (Подвесим лампу к потолку. – Лампа подвешена к потолку).

Признаки причастий, общие с прилагательными:

- причастия обозначают признак предмета;

- имеют общую с прилагательными синтаксическую функцию определения и согласуются с определяемым словом;

- имеют общие с прилагательным морфологические свойства: изменение по родам числам и падежам;

- краткие причастия, как и краткие прилагательные, являются сказуемыми.

|

|

|

Деепричастие обозначает действие, соотносительное по времени осуществления с действием глагола – сказуемого. Оно совмещает в себе признаки глагола и наречия.

Наречные признаки деепричастий:

- неизменяемость (отсутствие форм словоизменения);

- способность употребляться в функции обстоятельства (образа действия, времени, условия, причины), примыкая к глаголу-сказуемому (осматривая, объехал – быстро объехал)

Примыкая к глаголу, который в предложении обозначает основное действие, деепричастие выражает второстепенное (сопутствующее) действие. Поэтому иногда его называют второстепенным сказуемым. Действия, выражаемые глаголом и деепричастием, относятся к одному и тому же субъекту.

Глагольные признаки деепричастий:

- деепричастия образуются только от глаголов;

- имеют общие с глаголом лексические значения;

- имеют общие с глаголом морфологические свойства: вид, переходность/непереходность, залог;

- имеют общие с глаголом синтаксические свойства: 1) способность сочетаться с теми же наречиями (читать бегло – читая бегло), 2) свойство управлять теми же формами (читать книгу – читая книгу)

О месте причастия и деепричастия в системе частей речи ещё в XVIII веке писал М.В. Ломоносов: «…Вещи в виде деяний и деяния в виде вещей представляются, и потому от имён глаголы и от глаголов имена происходят… Первые называем глаголами отыменными, другие – именами отглагольными. К последним принадлежат причастия, обще за особливую часть слова почитаемые… Сии глагольные имена служат к сокращению человеческого слова, заключая в себе имени и глагола силу. Имя и глагол – главные, остальные части речи – вспомогательные. Причастия суть имена прилагательные, от глаголов происшедшие, значит тем же с ними законам повержены.»

Считая имена и глаголы главными частями речи, Ломоносов заключает общую характеристику частей речи констатацией: «Слово человеческое имеет 8 частей знаменательных: 1) имя…, 2) местоимение…, 3) глагол…, 4)причастие для сокращения соединением имени и глагола в одно речение, 5)наречие…, 6)предлог…, 7)союз…, 8) междометие…». Правда, в Четвёртом наставлении в своей грамматики Ломоносов называет и деепричастие, и причастие среди глагольных форм.

|

|

|

Н.И. Греч в своих грамматических работах считает причастие – именем прилагательным отглагольным, деепричастие - наречием отглагольным. Причастия и деепричастия включены в класс имён качественных (прилагательных) вместе с наречиями и собственно прилагательными. При этом, в сущности, совершенно не учитывались грамматические особенности деепричастий, а при отнесении их к именам качественным учитывалось лишь гипертрофированное семантическое свойство обозначения качества.

Из состава частей речи причастие вывел А.Х. Востоков. Он отнёс причастия как подгруппу к прилагательным (действенные наряду с качественными, притяжательными, относительными и числительными), но рассматривает их не только среди прилагательных, но и среди глагольных форм на основе грамматических признаков, общих с глаголом, то есть учитывается переходный, гибридный характер причастий.

А.А.Потебня, известный языковед XIX века, считает причастие промежуточной частью речи, а деепричастие сближает с категорией наречия. «Нынешние причастия есть часть речи обособленная, оставшаяся за выделением категорий прилагательного и существительного. Первобытное имя, предшествовавшее выделению категорий существительного и прилагательного, по способу представления в нём признака ближе всего подходило к причастию… не нужно себе представлять причастие непременно словом отглагольным, оно не происходит от глагола, а появляется вместе с ним.»

В.А. Богородицкий в очерке «О частях речи» называет деепричастия полнозначными словами, но с меньшей степенью самостоятельности, чем, к примеру, существительные. Деепричастия выступают как подчинённые глаголу. По формальным признакам причастие сближается с прилагательными и включается в состав последних.

|

|

|

В.Г. Белинский тоже интересовался проблемами русской грамматики, и так и назвал свой труд по этому вопросу. Здесь тоже упоминается о причастиях и деепричастиях. Причастие он считает «отглагольной определительной частью речи», а деепричастие - сокращённым причастием. «Оно или выражает действие, современное другому (Взявши книгу, стал читать), или образ, способ, манеру действия (сидя пишет). В первом случае деепричастие принадлежит к глаголу как одна из форм его словоизменения, а во втором – к определительной части речи, именно к отделению наречия».

М.Н Петерсон из Московской лингвистической школы, ученик Фортунатова классифицирует все слова по формальным признакам – формам словоизменения, то есть в основе его классификации – не совокупность свойств, а лишь один признак, что есть её несомненный недостаток. Петерсон выключает причастия и деепричастия из глагола, так как причастие и прошедшее время причислены им к «родовым словам», а деепричастия – к неизменяемым словам, тогда как личные формы глагола считаются отдельной частью речи – «личными словами». Характеристика причастий и деепричастий у Петерсона неясна.

Д.Н. Ушаков - другой последователь Фортунатова, говорит о так называемых глагольных словах, обозначающих действия или состояния (такие, как: ходьба, ходить, хожу, ходящий, ходя). Среди глагольных слов есть имена прилагательные, они называются причастиями. Причастия относятся к прилагательным – названиям, обозначающим признак предмета. Причастия – прилагательные, имеющие общую с глаголами основу, а признак, который они обозначают, показывает ещё время, настоящее и прошедшее. Деепричастия – наречия, являющиеся глагольными словами и имеющие общие с глаголом основы.

Тяготение некоторых деепричастий к наречию выступает косвенным аргументом в пользу признания словообразовательного характера отношений между собственно глагольными словоформами и причастиями.

Итак, во всей грамматической традиции можно выделить несколько основных точек зрения на проблему грамматического статуса причастий и деепричастий. Они сводятся к следующему:

1. Причастия и деепричастия включаются в систему форм глагола на правах «особой формы». Такого мнения придерживаются школьные и вузовские грамматики, лингвист Щерба (только о деепричастиях)

2. Причастия и деепричастия есть смешанные, гибридные категории (части речи). К этому близка точка зрения Пешковского, Виноградова и в чём-то – Щербы.

3. Причастие есть отдельная часть речи. Так считают Ломоносов, Потебня, Овсянико -Куликовский, Шахматов.

Деепричастие есть отдельная часть речи. Так думают Овсянико-Куликовский, Богородицкий, Шахматов, Милославский.

4. Причастие входит в разряд прилагательных. Это точка зрения Востокова, Греча, Богородицкого, Аксакова, Белинского, Ушакова (формального направления).

Деепричастие входит в разряд наречий. Таково мнение Греча, Потебни, Аксакова, Ушакова (формального направления).

ОБРАЗОВАНИЕ ПРИЧАСТИЙ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧАСТИЯ

| Действительное причастие настоящего времени | Действительное причастие прошедшего времени | ||

| Образуются от перех. и неперех. гл. несов. вида | Образуются от перех. и неперех. гл. несов. вида | ||

| от гл. I спр. | от гл. II сп р. | от гл. I спр. | от гл. II спр. |

| -ущ, -ющ- несут - несущий колются - колющийся | -ащ-, -ящ- молчат -молчащий видят -видящий | -вш- клеил — клеивший увидел — увидевший | -ш- замерз – замерзший пек - пекший |

| Правописание суффиксов зависит от спряжения | Правописание гласной зависит от начальной формы (гласной перед –Л-) | ||

СТРАДАТЕЛЬНЫЕ ПРИЧАСТИЯ

| Страдательное причастие настоящего времени | Страдательное причастие прошедшего времени | |

| Образуются только от перех. гл. несов. вида | Образуются от перех. гл. сов. вида; редко от несов. вида | |

| от гл. I спр. | от гл. II спр. | |

| -ем-, -ом-

Уважаем – уважаемый встречаем - встречаемый | -им-

гоним - гонимый мучим - мучимый | -нн- выделал ~ выделанный обстрелял - обстрелянный |

| -енн- выделил — выделенный | ||

| -т- сшил — сшитый | ||

| Правописание суффиксов зависит от спряжения | Правописание гласной зависит от начальной формы (гласной перед –Л-) | |

2020-10-12

2020-10-12 3560

3560