Современные направления развития теорий региональной экономики

Развитие теории региональной экономики осуществляется по двум главным линиям: 1) расширение и углубление содержания (предмета) исследований (дополнение классических теорий новыми факторами, изучение и осмысление новых процессов и явлений, акценты на комплексные проблемы, требующие междисциплинарного подхода); 2) усиление методологии исследований (в особенности применение математических методов и информатики).

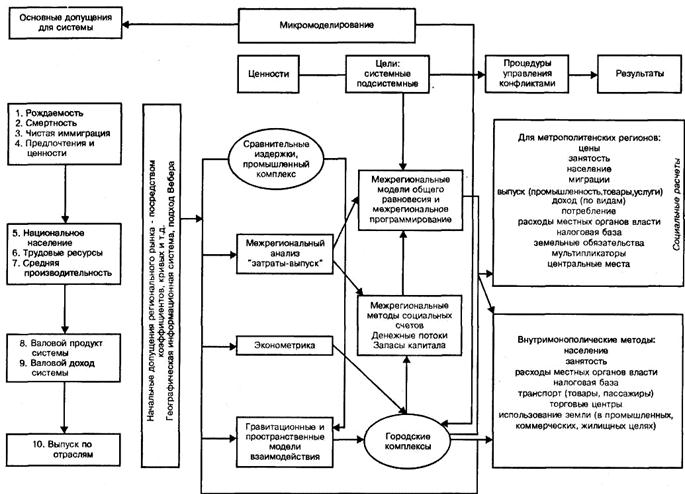

Представление о разнообразии и взаимосвязях методов и инструментов региональной экономики и их применении в разных областях дает схема (рис. 3.8), построенная У. Айзардом.

В соответствии с общей структурой теории региональной экономики рассмотрим четыре современных направления развития теоретических исследований:

· новые парадигмы и концепции региона;

· размещение деятельности;

· пространственная организация экономики;

· межрегиональные взаимодействия.

В трудах основоположников региональной экономики регион выступал только как сосредоточение природных ресурсов и населения, производства и потребления товаров, сферы обслуживания. Регион не рассматривался как субъект экономических отношений, носитель особых экономических интересов. В современных же теориях регион исследуется как многофункциональная и многоаспектная система. Наибольшее распространение получили четыре парадигмы региона: регион-квазигосударство, регион-квазикорпорация, регион-рынок (рыночный ареал), регион-социум.

Рис 3.8. Современные методы и инструменты региональной экономики

Регион как квазигосударство представляет собой относительно обособленную подсистему государства и национальной экономики. Во многих странах регионы аккумулируют все больше функций и финансовых ресурсов, ранее принадлежавших "центру" (процессы децентрализации и федерализации). Одна из главных функций региональной власти — регулирование экономики региона. Взаимодействие общегосударственных (федеральных) и региональных властей, а также разные формы межрегиональных экономических отношений (например, в рамках межрегиональных ассоциаций экономического взаимодействия) обеспечивают функционирование региональных экономик в системе национальной экономики.

Регион как квазикорпорация представляет собой крупный субъект собственности (региональной и муниципальной) и экономической деятельности. В этом качестве регионы становятся участниками конкурентной борьбы на рынках товаров, услуг, капитала (примерами могут служить защита "торговой марки" местных продуктов, соревнования за более высокий региональный инвестиционный рейтинг и т.п.). Регион как экономический субъект взаимодействует с национальными и транснациональными корпорациями. Размещение штаб-квартир и филиалов корпораций, их механизмы ценообразования, распределения рабочих мест и заказов, трансфертов доходов, уплаты налогов и т.д. оказывают сильное влияние на экономическое положение регионов. В неменьшей степени, чем современные корпорации, регионы обладают значительным ресурсным потенциалом для саморазвития. Расширение экономической самостоятельности регионов (путем передачи экономических прав от "центра") является одним из главных направлений рыночных реформ.

Подход к региону как рынку, имеющему определенные границы (ареал), акцентирует внимание на общих условиях экономической деятельности (предпринимательский климат) и особенностях региональных рынков различных товаров и услуг, труда, кредитно-финансовых ресурсов, ценных бумаг, информации, знаний и т.д. Исследования в рамках данного подхода иногда выделяют в особую дисциплину региональное рынковедение.

Указанные три парадигмы в теории региона включают проблему соотношения рыночного саморегулирования, государственного регулирования и социального контроля. Среди ученых-регионалистов редко встречаются приверженцы крайних позиций: или полностью рыночная экономика (радикальный либерализм) или централизованно-управляемая экономика. Множество теоретических оттенков умещается на платформе "социальное рыночное хозяйство", поэтому в теориях экономического региона значительное внимание уделяется преодолению фиаско рынка, принципам развития нерыночной сферы, производству и использованию общественных благ, регулированию естественных монополий, защите от негативных последствий частнопредпринимательской деятельности и т.п.

Подход к региону как социуму (общности людей, живущих на определенной территории) выдвигает на первый план воспроизводство социальной жизни (населения и трудовых ресурсов, образования, здравоохранения, культуры, окружающей среды и т.д.) и развитие системы расселения. Изучение ведется в разрезе социальных групп с их особыми функциями и интересами.

Данный подход шире экономического. Он включает культурные, образовательные, медицинские, социально-психологические, политические и другие аспекты жизни регионального социума, синтезу которых региональная наука с самого начала уделяла большое внимание.

В теории региональной экономики развиваются и другие специализированные подходы. Например, регион как подсистема информационного общества или регион как непосредственный участник интернационализации и глобализации экономики.

Теории развития региона опираются на достижения макроэкономики, микроэкономики, институциональной экономики и других направлений современной экономической науки.

Сходство региона и национальной экономики определяет возможности применения для региона макроэкономических теорий (неоклассических, неокейнсианских и др.), особенно тех, которые ставят во главу угла производственные факторы, производство, занятость, доходы. Теории региональной макроэкономики ближе соответствуют парадигме "регион как квазигосударство". Такое применение более адекватно для однородных (гомогенных) регионов.

Микроэкономические теории целесообразно привлекать тогда, когда представление региона как точки или однородного пространства недостаточно и необходимо принимать во внимание внутренние различия (узловой или поляризованный регион). Теория и методология микроэкономического анализа больше соответствует парадигмам "регион как квазикорпорация" и "регион как рынок".

Эволюция теории региона отражает повышение роли "нематериальных" целей и факторов экономического развития, возможности междисциплинарных знаний и перехода регионов на модель устойчивого (эколого-социо-экономи-ческого) развития.

2014-02-04

2014-02-04 6339

6339