Уравнивание (увязка) приращений координат теодолитного хода

Необходимость такого уравнивания возникает в связи с погрешностями, возникающими, как правило, при выполнении линейных измерений. При уравнивании необходимо выполнить следующие действия:

- определить невязки по осям абсцисс и ординат, абсолютную и относительную линейные невязки, т.е.

fAX=П-Т,

fAY=П-Т,

fабс =

fотн= fабс /Sd

- оценить полученную невязку сравнением с допустимым значением;

fотн < 1/2000;

- ввести поправки в уравниваемые величины с обратным знаком знаку невязки и прямо пропорционально горизонтальным проложениям с округлением до 0, 01м;

- выполнить контроль уравнивания:

а) сумма поправок должна быть равна величине невязки с обратным знаком,

б) сумма исправленных значений должна равняться теоретическому значению.

Контрольная работа №1. Вычислить координаты точек теодолитного хода в виде треугольника и оценить полученные угловые и линейные погрешности полевых измерений, если: Х1=1000.00 м,Y1= -1000.00 м, a1-2 = М° +N° +N' (где М - последние три цифры номера группы, N – порядковый номер студента в списке группы), d1-2=100.05 м, d2-3=100.00 м, d3-1=99.95 м, b1=60°01', b2=59°59', b3=59°59'. Результаты вычислений выполнить в ведомости стандартной общепринятой формы, образец которой прилагается для разомкнутого теодолитного хода.

2

2

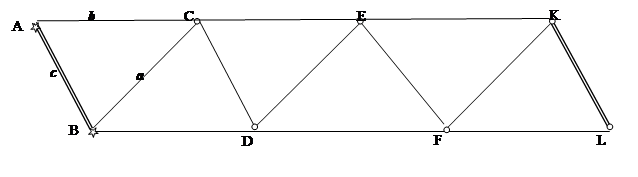

Рис.12.Схема замкнутого теодолитного хода

1 3

1 3

Щара 7 - обратный ход

BEДOMOCTЬ BЫЧИCЛEHИЯ KOOPДИHAT TOЧEK ТЕОДОЛИТНОГО ХОДА

| Номера точек | Измерен. углы ° ¢ | Исправл. углы ° ¢ | Дирекц. углы ° ¢ | Длины сторон d, м | Приращения | Координаты | ||||

| вычисленные | исправленные | |||||||||

| DC, м | DU, м | DC, м | DU, м | X, м | Y, м | |||||

| Грабово | ||||||||||

| -0,2 | 354 48,7 | |||||||||

| 357 28,5 | 357 28,3 | +5 | 4780,00 | -2425,06 | ||||||

| -0,2 | 177 20,4 | 148,39 | -148,23 | 6,89 | -148,23 | 6,94 | ||||

| 105 38,5 | 105 38,2 | -1 | +8 | 4631,77 | -2418,12 | |||||

| -0,2 | 251 42,1 | 239,85 | -75,30 | -227,72 | -75,31 | -227,64 | ||||

| В1 | 89 30,5 | 89 30,3 | -1 | +5 | 4556,46 | -2645,76 | ||||

| -0,2 | 342 11,8 | 152,27 | 144,98 | -46,56 | 144,97 | -46,51 | ||||

| 262 19,0 | 262 18,8 | 4701,43 | -2692,27 | |||||||

| 259 53,0 | ||||||||||

SП=814°56,5¢ Sd=540,51 SХП=-78,55 SYП=-267,39

fb = 0,8’ SХТ=-78,57 SYТ=-267,21

fb доп=2,0’ fX=+0,02 fY=-0,18

fабс =0,18

fотн =1/2964

13. Геодезические сети: государственная, сгущения, съемочное обоснование. Геодезический пункт. Высотные знаки

Государственная геодезическая сеть (ГГС) представляет совокупность пунктов с известными координатами и высотами, равномерно расположенных на всей территории страны. ГГС создается для распространения на территории республики единой системы координат и высот, которые определяются для геодезических пунктов (ГП), закрепленных на местности. ГП состоит из знака и центра (рис.13). Знак представляет собой устройство или сооружение, обозначающее положение ГП на местности и необходимое для взаимной видимости между смежными пунктами. Центр является носителем координат и высот (X,Y,H), определяемых с погрешностью до 1 мм.

| |||||

| |||||

| |||||

|

| |||||

| |||||

| |||||

а) центр б) пирамида в) сигнал

Рис.13.Схемы геодезических пунктов

ГГС делится на плановую и высотную. Плановая ГГС создается астрономическими или геодезическими методами. Высотная ГГС создается методами геометрического нивелирования, т.е. горизонтальным лучом визирования.

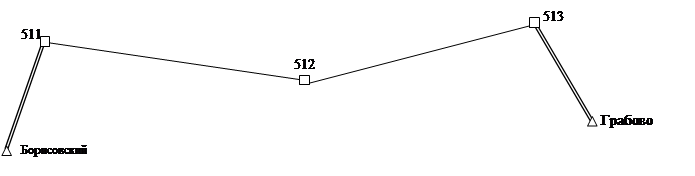

С целью увеличения числа плановых и высотных пунктов на единицу площади строятся сети сгущения, на основе которых создается съемочное обоснование. На примере учебного комплексного задания 1 можно предположить: пунктом ГГС является пункт триангуляции «Грабово»; сети сгущения - пункты полигонометрии 511, 512, 513; съемочного обоснования – пункты 1,2,3,В1. Пункты высотной сети закрепляется на местности реперами.

Репером называется знак предназначенный для долговременного и надежного закрепления на местности высоты точки. Реперы по конструкции различают грунтовые и стенные.

В зависимости от точности геометрическое нивелирование делится на четыре класса и техническое. Для технического нивелирования предельно допустимая погрешность определяется по формуле

В зависимости от точности геометрическое нивелирование делится на четыре класса и техническое. Для технического нивелирования предельно допустимая погрешность определяется по формуле

fhдоп.=30ммÖL,

где L - число километров.

В отдельных случаях, когда неизвестна длина нивелирного хода

fhдоп.=10ммÖn,

fhдоп.=10ммÖn,

где n - число нивелирных станций.

Конечной целью построения ГС является определение координат геодезических пунктов. Существуют следующие методы построения ГС:

1) Триангуляция - метод построения на местности ГС в виде треугольников, у которых измерены все углы и базисные выходные стороны (рис.14.1). Длины остальных сторон вычисляют по тригонометрическим формулам (например, a=c. sinA/sinC, b=c . sinA/sinB), затем находят дирекционные углы (азимуты) сторон и определяют координаты.

2) Трилатерация - метод построения ГС в виде треугольников, у которых измерены длины сторон (расстояния между геодезическими пунктами), а углы между сторонами вычисляют. Например, на рис.14 имеем

cosA=(b2+c2-a2) / 2bc.

| |||

|

Рис.14.1. Схема геодезической сети в виде триангуляции

(- пункты Лапласа, на которых определяют истинные азимуты)

3) Полигонометрия - метод построения ГС на местности в виде ломаных линий, называемых ходами (рис.14.2), вершины которых закреплены геодезическими пунктами. Измеряются длины сторон хода и горизонтальные углы между ними.

Рис.14.2.Схема полигонометрического хода

Полигонометрические ходы опираются на пункты триагуляции, относительно которых вычисляются плановые координаты пунктов хода, а их высотные координаты определяются нивелированием. Теодолитный ход (рис.10.2) является частным случаем полигонометрии, однако является менее точным.

4). Линейно-угловые построения, в которых сочетаются линейные и угловые измерения (наиболее

надежные). Форма сети может быть различная, например четырехугольник, у которого измеряют все горизонтальные углы и две смежные стороны, а две другие стороны вычисляют.

5) Методы с использованием спутниковых технологий, в которых координаты пунктов определяются с помощью спутниковых систем - российской Глонасс и американской GPS. Эти методы имеет революционное научно-техническое значение по достигнутым результатам в точности, оперативности получения результатов, всепогодности и относительно невысокой стоимости работ по сравнению с традиционными методами восстановления и поддержания государственной геодезической основы на должном уровне.

Применение спутниковой аппаратуры по сравнению с другими средствами измерений позволяет: исключить необходимость в установлении прямой видимости между смежными пунктами, а следовательно, исключить постройку дорогостоящих наружных знаков для обеспечения такой видимости; выполнять измерения при любых погодных условиях и в любое время суток;

значительно повысить точность определения координат пунктов, вследствие того, что погрешности в плановом положении пунктов не накапливаются по мере удаления от исходных; исключить необходимость в построении многоразрядных геодезических сетей для передачи координат в нужный район; при этом нет надобности устанавливать пункты на возвышенных местах; положение пункта в натуре выбирают в том месте, где он необходим из практических соображений.

2014-02-04

2014-02-04 2163

2163