Определение зоны вероятного образования гидратов необходимо для своевременного предупреждения их появления. Для этого необходимо иметь сведения о составе газа, его плотности и влажности, изменениях давления и температуры. Наличие данной информации позволяет определять время начала образования гидратов, место и скорость их накопления в промысловых коммуникациях и в стволе как в работающей, так и в простаивающей скважины.

В случае если точка росы находится выше равновесной кривой гидратообразования, гидраты образуются в точке пересечения линии изменения температуры в газопромысловых коммуникациях с кривой равновесной температуры гидратообразования. Если же точка росы лежит ниже кривой равновесной температуры, но выше минимума температурной кривой в промысловых коммуникациях, то гидраты образуются в точке росы. Гидратообразование невозможно, если точка росы находится ниже равновесной кривой гидратообразования и ниже кривой изменения температуры в газопроводе (промысловых коммуникаций).

|

|

|

При существовании условий, благоприятных гидратообразованию на данном участке промысловых коммуникаций, гидратная пробка быстро увеличивается в объёме по мере поступления воды и гидратообразователя. Пары воды, выделяясь из природного газа, снижают его упругость, способствуя тем самым ускорению процесса образования гидратной пробки. Средняя объёмная скорость с накопления гидратов за время τ может быть вычислена по выражению

(16)

(16)

где Q – расход газа, м3;

Wн – влагосодержание природного газа в равновесной точке гидратообразования, кг/м3;

Wк - влагосодержание газа после образования гидратов, кг/м3;

- влагосодержание газа после образования гидратов, кг/м3;

V – удельный объём гидратов, м3/кг;

τ – время образования гидратов, ч;

G – объёмная скорость накопления гидратов, м3/ч.

Гидраты природных газов могут образоваться в следующих местах:

1. На штуцерах, непосредственно после редуцирования газа.

2. В обвязке до входа в сепаратор (входные манифольды и т.д.).

3. В газовых сепараторах часть гидратов попадает в отстойную ёмкость, где они уплотняются и частично или же полностью закупоривают её, в результате происходит резкое снижение эффективности работы сепараторов.

4. На диафрагме, установленной на замерном узле, в застойных зонах до и после её скапливаются ранее образованные и переносимые потоком природного газа гидраты (рисунок 14.)

Рисунок 14. Принципиальная схема накопления гидратов: 1 – промысловый газопровод; 2- гидраты; 3 – импульсные трубки; 4 - диафрагма

5. В шлейфах, подключающих скважины к промысловому газосборному коллектору (обратные клапана, задвижки, термокарманы, свечи и т.д.)

|

|

|

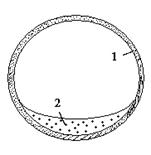

6. В системе газопромыслового сбора – в промысловом газосборном коллекторе в местах резкого изменения скорости газового потока (врезки шлейфов, запорная арматура, врезки дрипов и т.д.). Гидраты могут образовываться и на прямолинейных участках газопроводов. В зависимости от скорости потока природного газа гидраты могут отлагаться в газопроводе в виде спирального кольца или сегмента (рисунок 15).

Рисунок 15. Принципиальная схема заполнения гидратами горизонтальной трубы (промыслового коллектора):

1 – промысловый коллектор; 2 – газовые гидраты

7. На концевых линейных кранах, где, с одной стороны, на них действует рабочее давление, а с другой – атмосферное. При таком перепаде давления уплотнительная смазка выдавливается и образуются пропуски газа с резким понижением давления. Корпус крана или байпас охлаждается, в результате чего образуется застойная зона пониженной температуры. Пары воды, содержащиеся в природном газе, начинают конденсироваться и образовывать гидрат, приводя тем самым к полной закупорке сечения крана или обводного байпаса.

По известному давлению в шлейфе скважины и известному составу природного газа, величина равновесной температуры гидратообразования t т.р в точке Х т.р.определяется из выражения следующего вида

(17)

(17)

где Х т.р. – расстояние от нулевой точки газопровода с температурой t т.р до места образования гидратов, м;

tн – начальная температура природного газа, 0С;

t0 – температура грунта на уровне промыслового газопровода, 0С;

t т.р - равновесная температура образования гидратов природных газов;

μ – средний по величине эффект Джоуля – Томсона на единицу длины промыслового газопровода, 0С/м.

D – диаметр шлейфа, м;

к – коэффициент теплопередачи в окружающую среду в  ;

;

Q- объёмный расход газа, м3/сут;

Ср – теплоёмкость газа,  ;

;

2014-02-05

2014-02-05 2815

2815