В практической психологии психика описывается триадой — "ум, чувство, воля". Использование математических моделей при разработке решений ориентировано исключительно на "ум", т. е. на принятие рациональных решений. Между тем в повседневной жизни далеко не всегда человек принимает решения, взвешивая вероятность возможных событий, определяя величину риска и полезности явлений. Нередко решения принимаются импульсивно, под влиянием эмоциональных состояний. В той или иной степени в реальной жизни "эмоциональная компонента" — чувство — присутствует при разрешении любой производственной ситуации. При описании процесса принятия решения абстрагируются и от "волевой компоненты": будет ли принятое решение реализовано. Сегодня состояние развития практической психологии таково, что не позволяет использовать сформированные тезисы в математических моделях.

Современные подходы к изучению поведения человека и его психики определились еще в начале XX в. Но и в конце данного столетия задача строгого описания механизмов поведения человека, его деятельности и закономерностей развития остается чрезвычайно трудной, что исключает построение ее математического аналога. Однако совместный поиск решений в этой области как со стороны психологов, так и со стороны математиков идет в мире достаточно активно. Так, на страницах печати широко освещаются особенности поведения разных индивидуумов при разработке и принятии управленческих решений. Руководитель, избегающий принятия рискованных решений, считается в общественном смысле опасным для организации, так как обрекает ее на застой. Наиболее успешно действует менеджер в среде, которая позволяет принимать решения, давая при этом право на ошибки. Поскольку риск — органическая часть рыночной экономики, постольку естественным является и терпимое отношение к неудачам.

Специалисты признают, что рискованные решения определяются двумя группами факторов — внешней средой и индивидуальными свойствами личности. Мнение расходится по вопросу о приоритетности влияния этих факторов. Между тем истина, как всегда, находится посредине. Она состоит в необходимости учета как состояния внешней среды (объективная сторона), так и психологических свойств ЛПР (субъективная сторона).

Воздействие внешней среды как фактора, инициирующего риск, проявляется в изменении условий для принятия решений. Конкретными причинами, как уже отмечалось, могут быть появление серьезного конкурента на рынке, резкие перемены в погоде, стихийные бедствия, изменения в государственном регулировании, в курсах валют и др. Они ограничивают альтернативность в выборе решений. Бесспорно и влияние личных качеств руководителя на принятие рискованных решений, таких как смелость, воля, предприимчивость, опыт, знание, профессионализм, стремление к новизне, лидерству, престижу, положительному имиджу и др. Необходимо учитывать, что в широком смысле риск означает принятие руководителем на себя ответственности за последствия принятого решения — материальной, социальной, политической, нравственной, правовой. Поэтому готовность к риску должна корреспондировать с чувством ответственности за социально-экономические и другие ценности, которые находятся в распоряжении руководителя.

Можно ли избежать риска? Значительная группа менеджеров склонна действовать по определенному стереотипу (шаблону). В типовых ситуациях и при ограниченном времени это оправданно и дает положительные результаты. Однако стереотипное отношение к решению проблем в других ситуациях (с изменившимися условиями, экстремальных) может привести к принятию решений, находящихся далеко за пределами оптимальных. Лучшим выходом из положения является разработка возможно большего набора стандартов решений. Это позволило бы избежать потенциальных ошибок, действовать автоматически в сложившейся ситуации, использовать адекватные решения. Но это не простая задача.

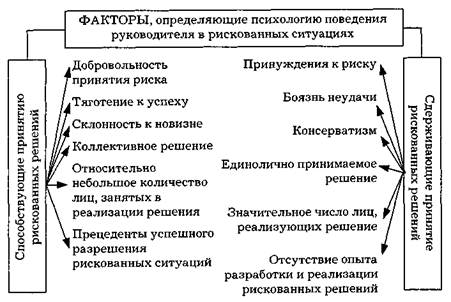

Психологи отмечают множество психологических нюансов, определяющих поведение руководителей в ситуациях, связанных с риском. Рассмотрим некоторые из них (рис. 5). Качества личности сказываются, например, на особенностях восприятия людьми рискованных ситуаций. Общеизвестно, что одна и та же ситуация характеризуется разными людьми неоднозначно.

По отношению к хозяйственному риску психологи выделяют людей с "внутренней стратегией", тех, кто успехи и поражения объясняет своими личными действиями, и людей с "внешней стратегией", ориентированных на воздействие внешних факторов. Первая группа людей склонна к принятию решений среднего уровня, вторая — решений низкого или высокого уровня. Руководитель, тяготеющий к успеху, чаще проявляет "мудрую осторожность", предпочитая средний уровень риска. Боязнь неудачи других руководителей склоняет их к принятию решений, исключающих риск, либо в неблагоприятной обстановке — к выбору варианта с возможно меньшими потерями. Уклоняются от риска, как правило, руководители консервативного типа, либо демагоги. И, напротив, чаще выбирают рискованные варианты решения люди, отличающиеся авантюризмом. В условиях рыночной экономики это качество расценивается как стремление к новизне и оценивается положительно.

Рис. 5. Факторы, определяющие психологию поведения руководителя

при принятии рискованных решений

Выбор рискованных решений связывается и с фактором добровольности. Так, принуждение к риску, или недобровольный риск, уменьшает желание рисковать. Добровольный выбор усиливает рискованность действий менеджеров в неопределенной обстановке.

Принятие рискованных решений обусловливается также количеством лиц, участвующих в их разработке. Коллективное решение чаще отличается более высоким уровнем риска. Однако допустимый уровень риска в решениях обратно пропорционален количеству исполнителей, задействованных в его реализации.

Проведенные психологами исследования выявили следующие тенденции:

• менеджеры старшего возраста, а также люди, проработавшие в фирме продолжительное время, склонны избегать риска;

• менеджеры с более высоким статусом, большей властью и большими доходами, а также работающие в небольших фирмах, рискуют чаще;

• более высокий уровень образования менеджеров увеличивает склонность к риску;

• люди скорее пойдут на риск, уже находясь в рискованной ситуации, чем войдут в нее;

• банковское дело привлекает значительно больше рискованных менеджеров, чем другие отрасли промышленности;

• решения, связанные с бизнесом фирм, рискованнее тех, которые касаются персонального дохода предпринимателя (менеджер скорее рискнет деньгами фирмы, чем своим доходом).

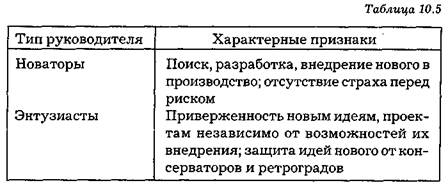

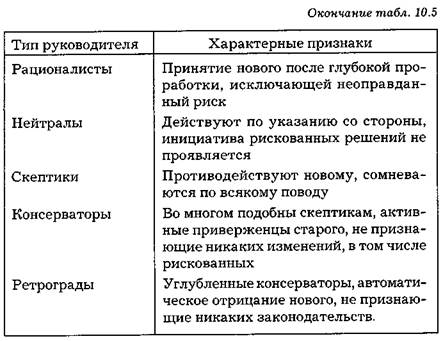

Различаются определенные типы руководителей и по их отношению к нововведениям, зачастую связанным с риском (табл. 10.5).

Как правило, усиливает расположенность к риску накопленный положительный опыт выхода из подобных ситуаций, доверие коллектива, вышестоящих руководителей. Деятельность отечественных предпринимателей в рыночных условиях по существу преодолевает сложившийся стереотип отношения к риску, унаследованный от административно-командной системы управления. Опыт рационального поведения в рискованных ситуациях только "нарабатывается".

В составе коллектива работники психологически по-разному относятся к рискованным решениям. По восприятию риска специалисты выделяют пять психологических типов:

• рассудочный тип — решения могут приниматься на основе проработки всех этапов путем глубокой интеллектуальной вовлеченности;

• прагматический тип — преобладают волевые решения на основе здравого смысла и интуиции;

• комплексивный тип — в зависимости от переживания собственных проблем решения могут быть приняты, отменены или изменены;

• посреднический тип — отмечается учетом тех последствий, которые могут позитивно или негативно отразиться на интересах фирмы;

• эвристический тип — сильная вера в новую идею затрудняет прогноз в оценке их последствий.

Наличие в коллективе сотрудников, относящихся к различным психологическим типам, и учет их мнений помогает руководителям принимать глубоко взвешенные управленческие решения.

А каким может быть поведение руководителя относительно коллектива в условиях неопределенности и риска?

Признается целесообразным не скрывать от коллектива сложность ситуации, не отвлекать внимания на выяснение "что же происходит?", а мобилизовать сотрудников на выход из нее. В зависимости от остроты ситуации, резерва времени и реакции коллектива на вынужденные изменения применяется метод "адаптивных изменений" либо "метод аккордеона". Первый заключается в использовании принципа компромисса во взаимодействии с подчиненными, сочетании желаемого улучшения положения на фирме с потенциальными прениями, продвижением по службе. Такой путь возможен при определенном запасе времени и слабой остроте ситуации. Второй метод применяется при средней остроте ситуации и запасе времени, не позволяющем использовать метод адаптационных изменений. В этом случае с учетом особенностей реакции на изменения и имеющееся время применяется система поощрений и наказаний для активизации деятельности членов коллектива.

Глубокое рассмотрение особенностей ситуаций, связанных с неопределенностью и риском, позволяет использовать определенные приемы при разработке в этих условиях управленческих решений.

Экзамен: Управленческие решения

1. Значение, сущность и функции решений

2. Интеллектуальная деятельность при разработке решений

3. Информационное обеспечение решений и информационная безопасность

4. Сочетание формального и неформального аспектов в разработке решений

5. Классификация решений

6. Типология решений

7. Проблемы и их решение

8. Графическое изображение проблемной ситуации

9. Свойства качественных решений

10. Условия и факторы качества решений

11. Организационно-психологические предпосылки качества решений

12. Технология разработки решений

13. Моделирование процесса разработки решения

14. Разновидности математических моделей и их использование

15. Использование технических средств в процессе моделирования

16. Методология процесса разработки решений

17. Организация разработки решений

18. Демократизация разработки решений

19. Организация и эффективность использования экспертных оценок

20. Взаимосвязь целей и решений

21. Альтернативы достижения цели и выбор решения

22. Стратегические и тактические решения, их особенности и взаимосвязь

23. Выявление управляемых факторов и определение альтернатив

24. Сравнение альтернатив и выбор решения

25. Анализ альтернатив при разработке групповых решений

26. Характеристика сетевых моделей

27. Технология построения сетевых моделей

28. Расчет параметров сетевого графика

29. Воздействие факторов внешней среды на функционирование предприятия

30. Элементы внутренней среды предприятия

31. Классификация ситуаций и проблем

32. Прогнозирование состояния внешней среды

33. Источники и виды неопределенности

34. Риск и его разновидности

35. Анализ и оценка последствий риска

36. Меры по снижению возможного риска

37. Психология поведения руководителей в ситуациях риска

2014-02-02

2014-02-02 4774

4774