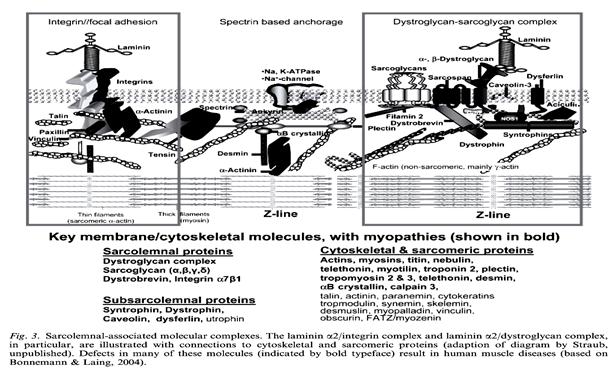

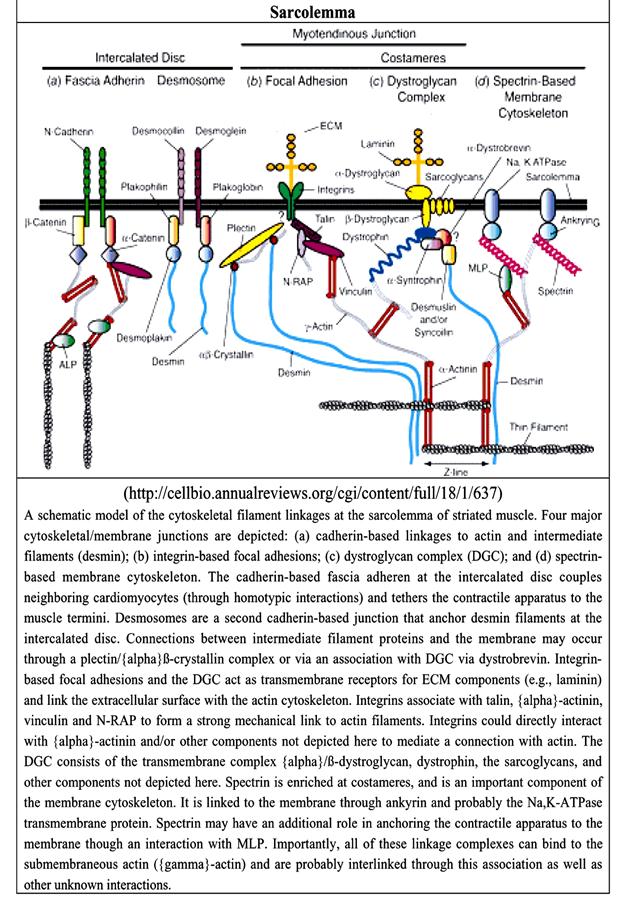

Рис. 2.1.5. Схема строения и состав сарколеммы мышечного волокна

Рис. 2.1.3. Система цитоскелетного каркаса вокруг мышечных волокон

Рис 2.1.4).

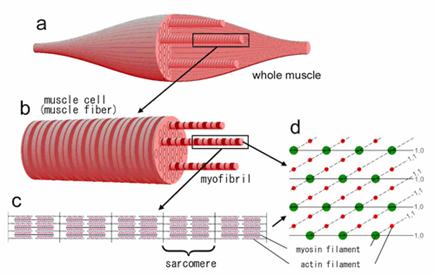

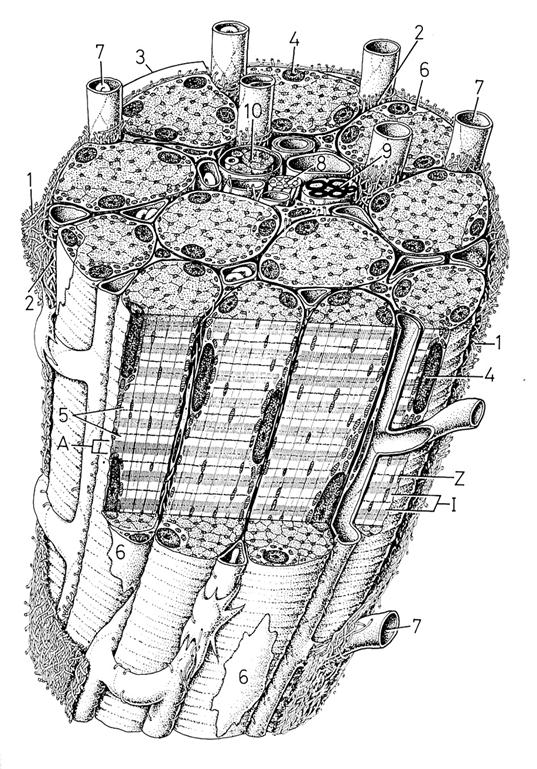

Рис. 2.1.1 Общая организация соматической мышцы позвоночных. Показаны уровни анатомической и гистологической организации мышечной ткани.

Анатомическая структура поперечно-полосатой мышечной ткани

Поперечно-полосатая соматическая мышечная ткань состоит из симпластических мышечных волокон, образующих мышцу.

Мышца, как анатомическая единица мышечной системы позвоночных животных и человека, содержит различное количество мышечных волокон разного типа (см: лекцию № 1), объединенных в пучки и окружена системой оболочек.

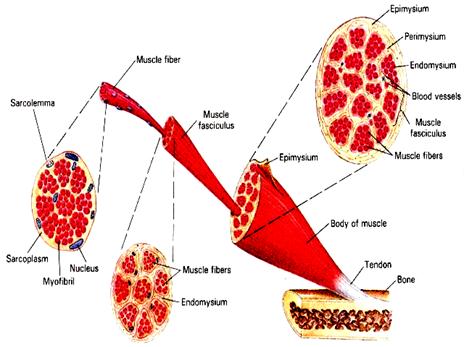

Вся мышца окружена мощной соединительно-тканной оболочкой, (эпимизием), содержащей многочисленные кровеносные и лимфатические сосуды, нервы, жировые элементы, мощные пучки коллагеновых и эластических волокон, которые на концах мышцы образуют сухожилия (tendon), прикрепляющие мышцу к кости.

Отдельные группы мышечных волокон внутри мышцы окружены более тонкой соединительно-тканной оболочкой – перимизием, а отдельные мышечные волокна отделены друг от друга тонкими прослойками внутренней оболочки – эндомизия.

|

|

|

Крупные мышцы имеют более толстую наружную соединительно-тканную оболочку, называемую фасцией (рис. 2.3). Она двуслойная и состоит из собственно эпимизия, прилегающего непосредственно к мышце и наружного листка фасции, контактирующего с окружающими органами и тканями. Между этими листками есть узкое пространство, заполненное небольшим количеством тканевой жидкости и предназначенной для уменьшения трения при сокращении мышцы.

Рис. 2.1.2. Микроанатомическое строение мышцы и ее оболочек.

Соединительно-тканная оболочка мышцы и отдельных мышечных волокон имеет достаточно сложную структуру.

Артерии и капилляры проникают в мышечную ткань через эпимизий, далее в перимизий, далее вдоль мышечного волокна в составе эндомизия. На одно мышечное волокно приходится 2-4 капилляра. Они образуют богатую сеть анастомозов. Там-же располагаются вены и лимфатические сосуды и капилляры.

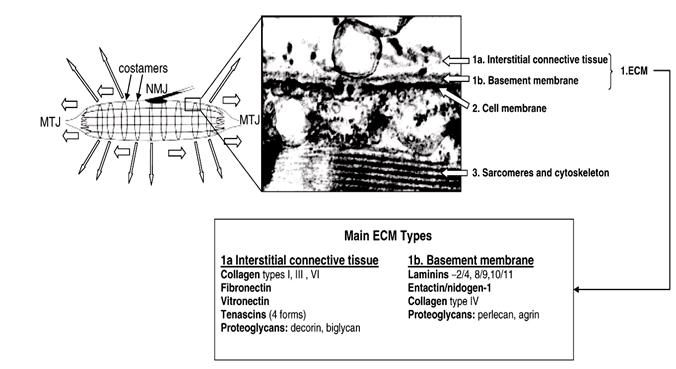

Сарколемма мышечного волокна состоит из собственно плазматической мембраны волокна, базальной мембраны и тонкого слоя эндомизия. Базальная мембрана представлена аморфным веществом из протеогликанов и гликопротеинов (фибронектин, ламилин, энтактин и др) и тонких коллагеновых фибрилл IV типа, диаметром 4-5 нм.

Снаружи от базальной мембраны располагается система фибриллярных структур, образующих своеобразный каркас вокруг волокна. Этот каркас состоит из фибриллярных белков (Рис.2.1.3). Этот каркас выполняет достачно важные функции в мышце. Во-первых он обеспечивает деформацию и одновременно сохраняют целостность волокна в продольном и поперечном направлениях при сокращении мышцы. Во-вторых, он, наряду с системой внутриклеточных цитоскелетных структур, обеспечивает упругость волокна, препятствует его искривлению, гасит ударные нагрузки и вибрации. Наконец – этот своеобразный каркас для проходящих здесь капилляров, которые при сокращении волокон сильно деформируются

|

|

|

Выше этого каркаса распологается плотная сеть тонких коллагеновых (IV типа) волокон диаметром 200-250нм, с одной стороны проникающие в базальную мембрану, с другой переплетающиеся с волокнами эндомизия. Сам эндомизий состоит из сети микрофиламентов в 7-10 нм, тонких коллагеновых фибрилл в 50-60 нм и толстых коллагеновых фибрилл (коллаген I,III,IV,V типов) различного диаметра и эластических волокон, не контактирующих с базальной мембраной, а переплетающиеся с волокнами перимизия.

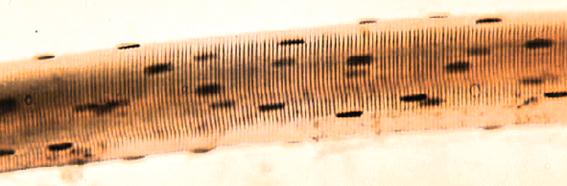

Рис. 2.1.4. Капиллярная сеть мышечного волокна, находящегося в сокращенном состоянии (по: H.Ishikawa, Cell and muscle motility, 1983. vol.4).

(по: E.Niederhoffer, Muscle diochemistry,2004, SI University Press)

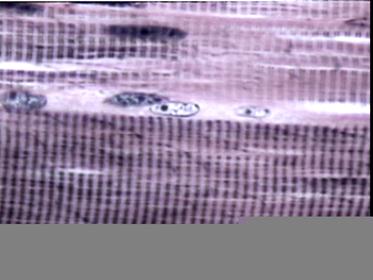

Мышечные волокна соматической (скелетной) мышцы позвоночных имеют симпластическое строение и включают в свой состав несколько десятков ядер слившихся в процессе формирования мышечного волокна миоцитов.

Длина мышечных волокон сильно варьирует в зависимости от мышцы, в состав которой они входят и, в среднем, составляет от сотен микрон до 10-15 см с диаметром в несколько десятков или сотен микрон.

В составе мышцы, помимо белых (IIB), красных (I) и промежуточных (II A) мышечных волокон, которые получили наименование «экстрафузальных» и о которых рассказывалось выше, есть т.н. «интрафузальные» мышечные волокна.

Рис. 2.2.1. Микрофотография отдельного соматического мышечного волокна (вверху) и пучка волокон (внизу). Видна поперечная исчерченность и многочисленные ядра волокна и ядра миосателлитов, а также ядра фибробластов, образующих эндомизий.

Интрафузальные мышечные волокна входят в состав мышцы и предназначены для обеспечения нервной «настройки» мышцы. Они имеют небольшой диаметр и малочисленны, не создавая выраженного мышечного усилия при сокращении. Располагаясь в толще мышцы они образуют пучки волокон – «мышечное веретено», окруженное собственной оболочкой.

Число волокон в интрафузальном веретене у разных животных разное:

- у рептилий -1

- у лягушек – 3-12,

- у крыс – 4,

- у кошек – 2-13,

- у человека – 3-7.

Мышечные веретена представляют собой пучок волокон, окруженных отдельной внутренней соединительно-тканной капсулой. Волокна двух типов: волокна с скоплениями ядер в центральной части волокна – ядерно-сумковые волокна (медленные) и волокна с ядрами, рассеянными по всей длине волокна – ядерно-цепочечные (быстрые). Кроме внутренней капсулы, район мышечного веретена окружен наружной капсулой,. в пределах которой также находятся кровеносные сосуды и пучки периферических нервов.

У человека в веретене волокон я ядерной сумкой – 1-3, с ядерной цепочкой – 3-7. Ядерно-сумковые волокна выходят за пределы капсулы и прикрепляются к эндомизию, тогда как ядерно-цепочечные волокна короткие и не выходят за пределы капсулы.

Мышечные веретена реагируют на скорость сокращения мышцы и ее растяжение, имея в своем составе многочисленные чувствительные нервные окончания. Иннервация осуществляется двумя типами нейронов:

- первичными афферентными нейронами (группа 1а). Их волокна относятся к высокоскоростным афферентам (120 м/сек) и образуют спиралевидные окончания в центре интрафузальных волокон. Они реагируют, в основном, на скорость растяжения мышцы при действии нагрузки.

- вторичными афферентными нейронами (группа 2), рецепторные окончания которых располагаются на полюсах ЯЦ волокон. Они реагируют на постоянное напряжение мышцы и практически не реагируют на растяжение мышцы.

|

|

|

Эфферентная (двигательная) иннервация интрафузальных волокон осуществляется γ – мотонейронами, образующими тонкие (2-4 мкм) двигательные нервные волокна (А- типа), называемые «фузимоторными».

2014-02-02

2014-02-02 5924

5924