Таблица - Источники излучения в зависимости от материала детали

Рис. 64. Номенклатура дел

Рис. 62. Журнал регистрации исходящей корреспонденции

Рис. 61. Журнал регистрации входящей корреспонденции

Рис. 60.Форма регистрационно-контрольной карточки сроковой картотеки

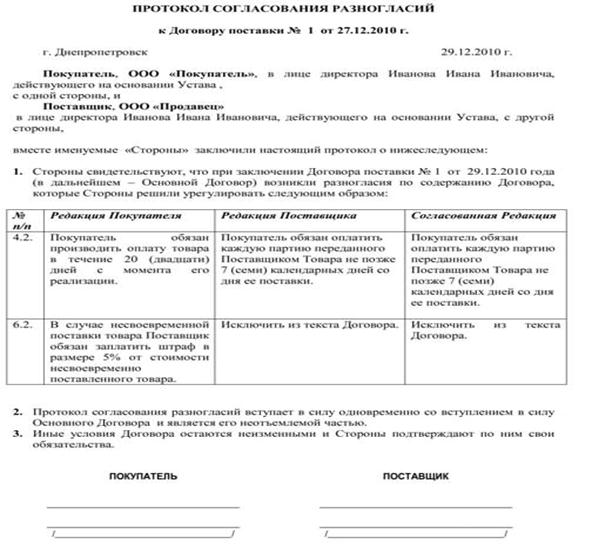

Рис.59. Пример оформления протокола разногласий

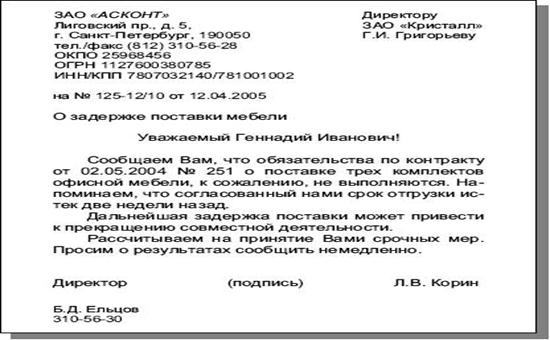

Рис.58. Пример оформления претензии

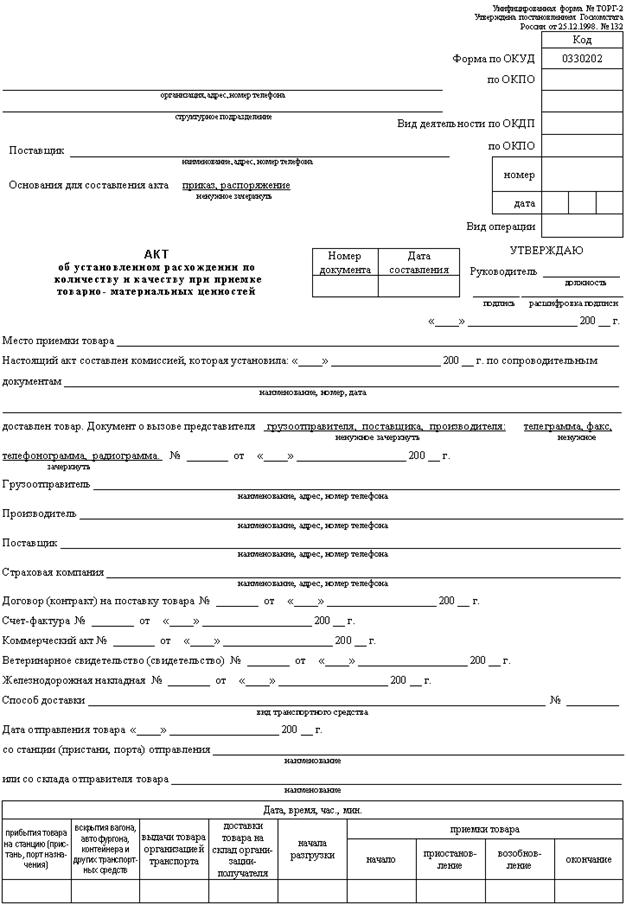

Рис.57. Унифицированная форма оформления акта

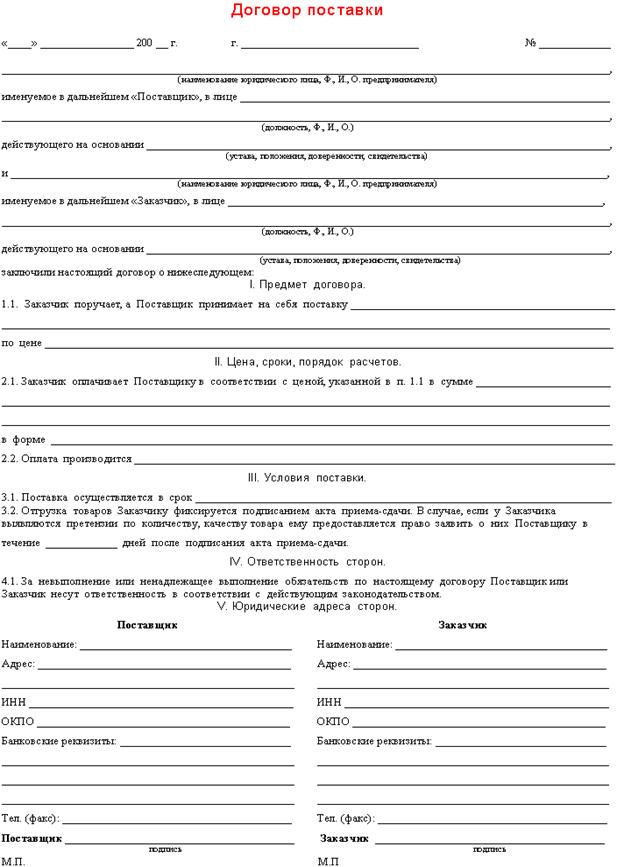

Рис.56. Примерный бланк оформления договора поставки

Раздел 3. Документирование коммерческой деятельности

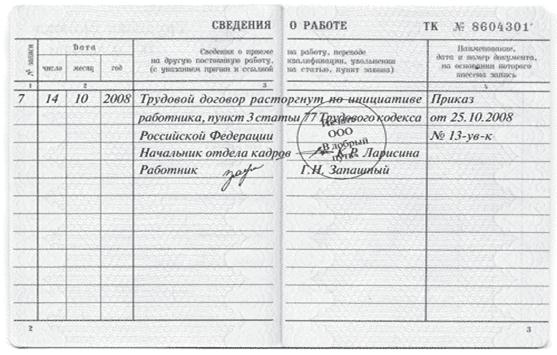

Рис.55. Пример оформления записей в трудовой книжке

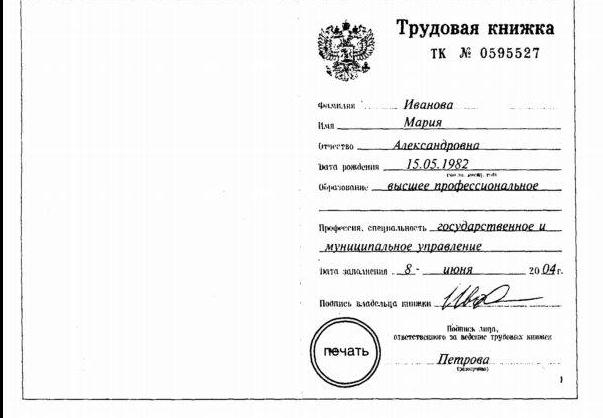

Рис.54. Пример оформления титульного листа трудовой книжки

Трудовая книжка

Раздел 3. Организация работы с документами

лицевая сторона

оборотная сторона

| Дата поступления и регистрационный номер | Корреспондент, дата и номер документа | Краткое содержание | Распределение и перераспределение | Ход исполнения, отметка о хранении |

| Дата и регистрационный номер | Корреспондент | Краткое содержание | Отметка о хранении |

| Дата и регистационный номер | Краткое содержание | Исполнители | Срок исполнения | Ход исполнения, отметка о хранении |

Рис. 63. Журнал регистрации внутренних документов (примерная форма)

| Индекс дела | Заголовок дела (тома, части) | Кол-во дел (томов, частей) | Срок хранения дела (тома, части) и № статей по перечню6 | Примечание |

| Материал детали | Толщина детали, мм | Источник излучения |

| Сталь | 1 — 15 15—40 40—80 | Тулий-170 Иридий- 192 Цезий- 137 |

| Алюминий и его сплавы | 5—50 | Тулий- 170 |

| Магний " " " | 50—150 | Иридий- 192 |

| Титан " " " | 10—200 | Тулий-170 |

| 2—30 | Тулий-170 | |

| 30—100 | Иридий- 192 |

Защита от ионизирующих излучений обеспечивается экранированием при помощи защитных материалов(свинца, свинцового стекла, свинцовой резины, вольфрама, железа, барита), соблюдением безопасного расстояния, предельно коротким временем пребывания в зоне излучений. Безопасности труда при радиационном контроле уделяется особое внимание. Меры защиты и предупреждения поражения ионизирующими излучениями детально разработаны и должны неукоснительно соблюдаться.

Основной стадией уголовного процесса является судебное разбирательство в суде первой инстанция. Именно здесь решается вопрос о виновности подсудимого, все обстоятельства исследуются в условиях гласности, устности, непосредственности и состязательности. Обвинение осуществляют прокурор — государственный обвинитель, общественный обвинитель, потерпевший. Защиту — подсудимый, его защитник, общественный защитник. Рассмотрение дела и решение возникающих в судебном заседании вопросов — прерогатива суда.

В этом и заключается принцип состязательности уголовного процесса, обеспечивающий полноту и всесторонность исследования всех обстоятельств дела. Именно в состязательном уголовном судопроизводстве наиболее полно и эффективно реализуется право обвиняемого на защиту. Подсудимый занимает процессуальное положение стороны, равноправной со стороной обвинения. Отделение функции обвинения от деятельности суда имеет особенное значение для реализации права обвиняемого (подсудимого) на защиту. Суд занимает самостоятельное руководящее положение. Конечно, прокурор остается органом надзора за законностью везде, где он участвует. Но в суде первой инстанции прокурор — государственный обвинитель не надзирает за деятельностью суда, на рассмотрение которого он передал уголовное дело и перед которым поддерживает обвинение в соответствия с утвержденнымим,прокурором, обвинительным заключением. Наоборот, суд проверяет правильность проведенного под надзором прокурора предварительного следствия, соблюдение законов при расследовании дела, обоснованность выводов и предложений прокурора. В Законе о прокуратуре Российской Федерации говорится, что прокурор участвует в рассмотрении дел в судах; осуществляя уголовное преследование в суде, он выступает в качестве государственного обвинителя; полномочия прокурора, участвующего в судебном расследовании дел, определяются процессуальным законодательством. Это значит, что прокурор в судебном заседании делает то, что подсудимый и его защитник делают в целях защиты.

Ранее суд понимался как правоохранительный орган, обязанный в этом качестве бороться с преступностью. Но и сегодня не слишком далеко ушли от такого понимания роли суда. Достаточно вспомнить многочисленные публикации и высказывания, в том числе высших работников МВД и Генеральной прокуратуры о попустительстве судов преступникам, об освобождении обвиняемых из-под стражи, о том, что на судей не стало никакой управы, онасводят на нет усилия по борьбе с преступностью. Подобные атаки на суд далеко не безобидны, они дают негативные для правосудия результаты.

Порою можно наблюдать и у судей, и у прокуроров недопонимание задач, стоящих перед защитником в уголовном судопроизводстве.

В одном частном определении народного суда отмечалось, что адвокат вел себя неэтично — «во всех вопросах сквозило явное желание освободить подсудимого от уголовной ответственности, а не установить истину».

Истинность, объективность, убежденность — что значатэтинравственные императивы для деятельности суда я государственного обвинителя, с одной стороны, и для защитника — с другой?

Суду, прокурору и следователю закон (ст. 20 УПК) предписывает всесторонне, полно и объективно рассмотреть все обстоятельства дела в их совокупности, и решения они обязаны принимать по своему внутреннему убеждению. Что касается защитника, то его обязанности иные: использовать все указанные в Законе средства и способы защиты в целях выявления обстоятельств, оправдывающих подозреваемого или обвиняемого, смягчающих их ответственность, оказывать им необходимую юридическую помощь (ст. 51 УПК). То есть задача защитника сугубо односторонняя; исследовать дело с точки зрения подсудимого и представить суду такие соображения, которые могут опровергнуть обвинение или смягчить ответственность подсудимого. В конечном итоге все, что делает защитник в интересах подсудимого, используя законные средства и способы, объективно и по убеждению, направлено к установлению истины.

Каким хотелось бы видеть прокурора — государственного обвинителя? Непревзойденным образцом для любого юриста является А.Ф.Кони — чародей слова,как его называли. Вся судебно-прокурорская деятельность Кони характеризовалась беспристрастием, независимостью и высокой принципиальностью. По собственному опыту знаю, насколько тяжело противостоять объективному и обстоятельному разбору доказательств в обвинительной речи прокурора, его строгой и спокойной логике, уверенной аргументации, прокурору, самостоятельному в выводах и предложениях, адресованных суду. И не однажды замечал —чем выше ранг прокурора, тем больше он независим в поддержании или в отказе от государственного обвинения.

В корне неверен взгляд на отказ прокурора от обвинения как на явление отрицательное, означающее неуспех, неудачу прокуратуры. Если исследование в суде доказательств указывает на необоснованность обвинения, то отказ от него является единственно возможной реакцией; продолжать настаивать на осуждении невиновного нравственно недостойно. Если судебное разбирательство заставило прокурора иначе взглянуть на вещи, то почему не поощрить его за активное, квалифицированное участие в судебном процессе, способствовавшее отысканию истины и оправданию невиновных?

Разве это требует меньшей затраты сил и творческой энергии, меньшей принципиальности, а порой и мужества? Но что-то не слышно отаких поощрениях. Положение государственного обвинителя, несомненно, таит в себе опасность некоторой односторонности, обвинительного уклона. Постоянные и частые выступления в суде с поддержанием государственного обвинения вырабатывают у некоторых несамокритичных прокуроров своего рода привычку быть только обвинителем. Он строго следует обвинительномузаключению, слепо егоотстаивает и всегда готов опротестовать всякий приговор, хоть в чем-то несущественно отличный от позиции прокурора. Такое «поддержание обвинения» не на пользу правосудию, роняет престиж прокуратуры.

Каждая сторона имеет в процессе свои охраняемые законом интересы, занимает в соответствии с ними определенную позицию, наделена одинаковыми правами для отстаивания перед судом своих требований и опровержения притязаний другой стороны. Руководящая роль суда обязывает его обеспечить все условия для состязания сторон и проявлять одинаковое отношение ко всем участникам процесса. Любой, даже малейший, промах здесь трудно поправить, и он всегда имеет отрицательные последствия.

В августе прошлого года в президиум нашей коллегии адвокатов поступило частное определение Качканарского горнарсуда по делу М. и других о недостойном поведении одного из адвокатов. Произошло следующее. Адвокат заявил ходатайство о допросе свидетеля, указанного в списке обвинительного заключения, но не явившегося в судебное заседание. Суд ходатайство отклонил, так как адвокат не сообщил, для каких целей нужен свидетель. Адвокат возобновил ходатайство, но суд опять отказал в нем. Тогда адвокат заявил отвод всему составу суда по мотиву заинтересованности в рассмотрении дела. Отвод также был отклонен. После чего адвокат огласил письменное заявление о том, что он больше не может участвовать «в беззакониях суда» и покидает судебное заседание. Суд в такой ситуации выделил материалы на М. в отдельное производство, а в отношении остальных подсудимых постановил обвинительный приговор.

Неправомерность поступка адвоката очевидна. Если участнику процесса отказано в удовлетворении ходатайства, он может высказать свое мнение по всем возникающим вопросам в судебных прениях, а в случае вынесения обвинительного приговора — подать на него кассационную жалобу. Оставлять же судебное заседание без разрешения председательствующего и тем самым прекращать защиту подсудимого защитник не вправе. В этом вопросе у членов президиума коллегии адвокатов мнение было единым. Голоса разошлись, когда мы стали обсуждать вид дисциплинарного взыскания: исключение из членов коллегии или строгий выговор. По большинству в один голос постановили не применять крайнюю меру. К такой осторожности побудило нас содержание частного определения суда.

Заявленный защитником отвод суд расценил как «действия, подпадающие под признаки ст. 1651 КоАП или даже 763 УК — оскорбление судьи или народного заседателя в связи с их деятельностью по осуществлению правосудия».

Далее суд оставил за собой право «при рассмотрении дела по обвинению М. заявитьиск областной коллегии адвокатов за все судебные издержки, связанные с незаконными действиями адвоката».

Наконец, в резолютивной части суд определил: «Решить вопрос об увольнении адвоката из коллегии, после чего возможно назначение судебного разбирательства в отношении подсудимого М.».

В общем, суд высказал в частном определении все, что может быть истолковано не в пользу его беспристрастности при рассмотрении данного дела. Поэтому наряду с объявлением адвокату взыскания мне пришлось обратиться к председателю областного суда с письмом о том, что частное определение не может быть оставлено в таком виде.

Нервозность и горячность неуместны для любого субъекта уголовного процесса, тем более для суда, призванного всеми своими действиями и решениями вселять в присутствующих уверенность в беспристрастном и объективном рассмотрении дела.

Кульминацией судебного разбирательства являются судебные прения. Их нравственный аспект состоит прежде всего в том, чтобы защита и обвинение осуществлялись обоснованно и объективно, разумно, в меру необходимого именно для защиты или обвинения.

Каковой видится эмоциональная сторона судебных прений? На это существуют разные взгляды. Думается, скорее эмоциональную бедность следует отнести к изъянам прений сторон. Бледные и стандартные стереотипы в речах прокуроров и адвокатов, кочующие из дела в дело, никого не волнуют.

Разумеется, эмоциональная окраска судебной речи должна быть умеренной и соответствовать судебной обстановке. «Слово, — как говорил А. Ф. Кони, — одно из величайших орудий человека. Бессильное само по себе, оно становится могучим и неотразимым, сказанное умело, искренно и вовремя».

Адвокат выступает после прокурора, и его речь нередко приобретает острый, полемический характер. Полемика между обвинением и защитой служит эффективным средством установления истины, помогает суду принять правильное решение. Эта цель тогда достижима, когда полемика ведется по-деловому, сдержанно и корректно. Адвокат спорит не с обвинителем, а с обвинением, поэтому для адвоката разбор обвинительной речи — дело второстепенное; главный материал для защитительной речи он должен брать в обстоятельствах дела, добытых судебным следствием. В суде же иногда можно наблюдать такую картину: прокурор и адвокат так увлечены спором, так стараются «победить» друг друга, что забывают и о подсудимом, и о деле, и о суде. Прокурору и адвокату следует помнить об их единой конечной цели: содействовать суду в выяснении истины с разных точек зрения и доступными средствами.

Итак, основой взаимоотношений суда, государственного обвинителя и защитника являются: взаимное уважение к миссии каждого субъекта процессуальной деятельности, равное отношение суда к их интересам и реальное обеспечение судом их прав.

2014-02-17

2014-02-17 531

531