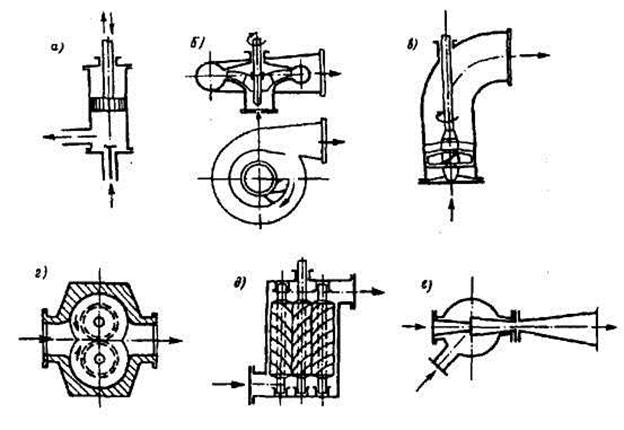

Судовые насосы разных типов изображены на рис. 7. 16.

Рис. 7.16. Судовые насосы а - поршневой; б - центробежный; в – осевой (пропеллерный); г – зубчатый (шестеренчатый); д- винтовой; е – струйный

В поршневом насосе (рис. 7.16, а) при движении поршня вверх под поршнем обра

зуется разрежение (зона пониженного давления). Клапан в нижней части насоса открыва

ется и жидкость из всасывающего патрубка через клапан заполняет полость насоса.

При обратном ходе поршня (вниз) жидкость сжимается, клапан закрывается, а жидкость из насоса выталкивается под давлением в нагнетательную магистраль.

Особенности: 1. высокий напор; 2. способность к самовсасыванию (к «сухому» пу-

ску); 3. постоянная готовность к работе

Пуск: при пуске оба клапана должны быть открыты (пуск с закрытым клапаном на

нагнетании приводит к значительному росту напора, вызывает гидравлические удары, которые могут привести к разрыву трубопровода или повреждению прокладок клапана).

Регулирование подачи - изменением скорости электродвигателя, если это преду-

|

|

|

смотрено схемой его управления (регулирование перекрытием клапанов) недопустимо

(см. п. 4).

Применение: в качестве осушительных насосов, для удаления воды с дек трюмов, машинного отделения и др.

Принцип действия центробежного насоса (рис. 7.16, б) состоит в следующем: при вращении рабочего колеса насоса лопасти рабочего колеса отбрасывают жидкость с большой скоростью к периферии корпуса. На место вытесненной жидкости в центр корпу

са из всасывающего патрубка поступают новые порции жидкости.

Для получения высокого напора (свыше 2,5 МПа = 25 at) служат многоступенча-

тые насосы, имеющие несколько рабочих колес, расположенных на одном валу, приводи-

мом в движение электродвигателем.

Особенности: 1. простота конструкции; 2. минимальное число изнашивающихся частей; 3. пригодность к работе с загрязненной жидкостью; 4. равномерность подачи жид-

кости, что позволяет увеличить скорость течения ее в трубопроводах и уменьшить диа-

метр и массу последних; 5. возможность непосредственного сочленения насоса с электро-

двигателем.

Пуск и остановка: 1. невозможность «сухого» пуска - необходимо перед пуском заполнить жидкостью корпус насоса и всасывающий трубопровод; 2. перед пуском за-

крыть клапан на нагнетании и открыть на всасывании, 3. после пуска постепенно откры-

вать клапан на нагнетании; 4. при остановке насоса первым следует закрывать нагнетательный клапан во избежание опорожнения насоса и трубопровода.

Регулирование подачи: 1. дросселированием (изменением степени открытия клапа

на на нагнетании); 2. обратным перепуском жидкости через байпасный клапан (этот кла-

|

|

|

пан включают параллельно насосу); 3. изменением частоты вращения электродвигателя

(если это предусмотрено схемой управления).

Область применения: центробежные насосы являются наиболее распостраненным видом судовых насосов. Их применяют в системы пресной и забортной воды, масляных, топливных, пожарных и др.

Принцип действия осевого насоса (рис. 7.16, в) состоит в следующем: при враще-

нии крыльчатки (пропеллера) рабочая жидкость засасывается в насос через всасываю-

щий патрубок и под давлением направляется в нагнетательный. Рабочее колесо насоса имеет от двух до шести лопастей.

Особенности: 1. простота конструкции; 2. минимальное число изнашивающихся частей; 3. пригодность к работе с загрязненной жидкостью; 4. возможность непосредствен

ного сочленения насоса с электродвигателем; 5. высокая производительность (подача);

6. высокий КПД (0,7…0,9); 6. небольшой напор; 7. малая высота всасывания, поэтому их располагают ниже свободного уровня засасываемой жидкости.

Пуск: невозможность «сухого» пуска,

Регулирование подачи: 1. изменением угла установки лопастей колеса; 2. измене-

нием скорости электродвигателя (если это предусмотрено схемой управления).

Дросселирование (изменение степени открытия клапана на нагнетательном пат-

рубке) в осевых насосах не применяется.

Применение: в случаях, когда большую производительность необходимо сочетать с незначительным напором, например, в качестве балластных насосов. Их также применяют на ледоколах для освобождения корпуса судна, зажатого во льдах – путем перекачки воды с одного борта на другой, а затем в обратном направлении, что вызывает раскачивание корпуса судна (как у детской игрушки «ванька-встанька).

В зубчатом насосе (рис. 7.16, г) одна шестерня вращается электродвигателем

(ведущая), с ней в зацеплении находится вторая – ведомая.

При вращении колес жидкость, заполняющая впадины, переносится вдоль стенок корпуса из камеры всасывания в камеру нагнетания, где выдавливается зубцами сосед-

него колеса, создавая напор.

Обратное движение жидкости предотвращается малыми зазорами между внутрен-

ней поверхностью корпуса и зубьями вращающихся колес.

Особенности: 1. малые габариты и масса; 2. равномерность и непрерывность пода

чи рабочей жидкости; 3. способность создавать высокие напоры (до 10 Па = 100 at);

Па = 100 at);

4. возможность непосредственного сочленения насоса с электродвигателем; 5. малая высо

та всасывания, поэтому их располагают ниже свободного уровня засасываемой жидкости.

Пуск: 1. невозможность «сухого» пуска; 2. при пуске оба клапана должны быть от-

крыты.

Регулирование подачи: 1. изменением частоты вращения электродвигателя; 2. об-

ратным перепуском части перекачиваемой жидкости через перепускной (байпасный) клапан.

Применение: в топливных и масляных системах, т.е. там, где рабочая жидкость имеет большую вязкость.

Принцип действия винтового насоса (рис. 7.16, д) такой же, как и зубчатого. Внутри корпуса – три шнека с косыми зубьями на каждом. Центральный шнек вра-

щается электродвигателем и поэтому вращает крайние (левый и правый).

Особенности: 1. усложненная конструкция (из-за шнеков с косыми зубьями);

2. равномерность и непрерывность подачи рабочей жидкости; 3. способность создавать высокие напоры; 4. возможность непосредственного сочленения насоса с электродвигате-

лем; 5. малая высота всасывания, поэтому их располагают ниже свободного уровня засасы

ваемой жидкости.

Пуск: 1. невозможность «сухого» пуска; 2. при пуске оба клапана должны быть от-

крыты;

Регулирование подачи: 1. изменением частоты вращения электродвигателя; 2. об-

ратным перепуском части перекачиваемой жидкости через перепускной (байпасный) клапан.

|

|

|

Применение: в топливных и масляных системах, т.е. там, где рабочая жидкость имеет большую вязкость.

Принцип действия струйного (эжекторного) насоса (рис. 7.16, е)основан на ис-

пользовании явления эжекции (отсоса).

Эжектор – это струйный аппарат, в котором для отсасывания газов и жидкостей используется кинетическая энергия другого газа или жидкости.

Такие насосы используются для тушения пожара пеной. Через насос слева направо проходит забортная вода из пожарной магистрали под давление 6-8 at.

В нижней части корпуса насоса образуется зона разрежения, в которую поступает сухой пенный порошок, который захватывается потоком воды. В результате на выходе струйного насоса образуется жидкая пена.

На этом же принципе работает вытяжная вентиляция в железнодорожных вагонах и в автобусах.

Кроме того, эжекторы используют для осушения некоторых помещений, удален-

ных от насоса, установленного в МО - цепной ящик, румпельное отделение и т.п.

Особенности: 1. простота конструкции; 2. отсутствие движущихся частей; 3. посто-

янная готовность к действию; 4. способность создавать высокие напоры (за счет пожарно-

го насоса).

Регулирование подачи: изменением подачи пожарного насоса (см. центробежные насосы)

Применение: 1. для создания больших объемов пены при тушении пожаров; 2. осу-

шение помещений, удаленных от насоса.

2014-02-24

2014-02-24 4743

4743