Использование модели IS-LM-BP для анализа экономической политики в открытой экономике, влияния ее инструментов на восстановление внутреннего и внешнего равновесия. Правило распределения ролей (разделения политик).

Тема 9. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ

1. Макроэкономическая политика в открытой экономике: цели и инструменты. Система национальных счетов и международный обмен.

Внутреннее равновесие национальной экономики — состояние «полной занятости» (допускается 2-3%-ая фрикционная безработица), или равенство совокупного спроса и совокупного предложения на уровне потенциального выпуска, при устойчивом минимально допустимом уровне инфляции (2-3% в год).

Внешнее равновесие поддержание нулевого (или заданного целевого значения) сальдо платежного баланса при определенном режиме валютного курса.

Цели макроэкономической политики в открытой экономике - внутренняя сбалансированность (полная занятость, допустимый уровень инфляции, приемлемые темпы роста, справедливое распределение доходов) и внешняя сбалансированность экономики (платежный баланс, равный нулю (или заданного целевого значения), стабильность валютного курса).

|

|

|

Инструменты макроэкономической политики в открытой экономике – для регулирования совокупного спроса применяются инструменты денежно-кредитной (операции на открытом рынке, операции, схожие с операциями на открытом рынке, прямой контроль и др.), бюджетной (ограничение расходов, рост налогов (доходов), расширение источников финансирования, регулирование внебюджетных фондов и др.), внешнеэкономической политики (валютный курс, тарифные и нетарифные внешнеторговые барьеры, ограничения на движение капитала и др.); для регулирования совокупного предложения – расширение инвестиций (налоговые льготы, сокращение процентной ставки, увеличение сбережений и др.), контроль за ценами (ограничение цен продукции государственных предприятий, субсидирование, законодательное ограничение размера прибыли и др.), сокращение издержек производства (сдерживание роста зарплаты, субсидирование цен на электроэнергию и транспорт, контроль над процентными ставками и др.).

Валовой внутренний продукт, ВВП — рыночная стоимость конечных благ, созданных факторами производства, на территории данной страны, независимо от того, кто ими владеет.

Валовой национальный продукт, ВНП — рыночная стоимость конечных благ, созданных резидентами данной страны. В новой Системе национальных счетов этот показатель рекомендуется называть Валовым национальным доходом.

Валовой национальный располагаемый доход — суммарный доход резидентов, идущий на потребление и накопление.

|

|

|

Модель IS-LM-BP — макроэкономическая модель, представляющая собой преобразованную и дополненную Р. Манделлом и М. Флемингом применительно к открытой экономике кейнсианскую модель Дж.Хикса IS-LM, позволяющая найти такие сочетания ставки процента и уровня дохода, при которых одновременно достигается внутреннее и внешнее равновесие.

Кривая IS (Investment-Saving) — кривая, отражающая взаимосвязь ставки процента и национального продукта в условиях, когда существует равновесие на товарном рынке:

Y = C(Y - T) + I(i) + G + NX (Y, Y*, r*).

Кривая LM (Liquidity-Money) — кривая, каждая точка которой отражает взаимосвязь ставки процента и национального продукта при равенстве спроса на деньги и предложения денег, т.е. при равновесии на денежном рынке:

(M / P)S = L D (Y, i).

Кривая ВР (Balance of Payments) — кривая, отражающая взаимосвязь ставки процента и национального продукта в условиях, когда платежный баланс уравновешен, т.е. существует внешнее равновесие:

NX (Y, Y*, r*) + KA (i - i*) = 0.

Диаграмма Свона — краткосрочная модель, описывающая внутреннее и внешнее равновесие в экономике при фиксированном валютном курсе в координатах валютного курса и внутренних расходов.

Модель Манделла — краткосрочная модель, описывающая внутреннее и внешнее равновесие при фиксированном валютном курсе и мобильности капитала в координатах процентной ставки и внутренних расходов.

Мобильность капитала — движение капитала между странами в ответ на изменения внутренних ставок процента.

Бюджетно-налоговая (фискальная) политика — меры, предпринимаемые правительством по изменению налогообложения, объема и структуры государственных расходов с целью воздействия на экономику.

Денежно-кредитная (монетарная) политика — меры, предпринимаемые Центральным банком по изменению объема денежной массы с целью воздействия на экономику.

Правило распределения ролей (правило Р.Манделла, правило устойчивости разделения политик) – каждый инструмент политики должен быть использован для достижения той цели, на которую он имеет наибольшее относительное воздействие, что позволяет разделить функции монетарной и фискальной политики, связав определенный инструмент политики с определенной целью. Монетарным органам поручается контроль внешнего равновесия с игнорированием эффектов на внутреннее равновесие, фискальным - контроль внутреннего равновесия с игнорированием эффектов на внешнее равновесие. В открытой экономике при безработице и излишке платежного баланса применяется экспансионистская монетарная и фискальная политика, при инфляции и излишке платежного баланса – экспансионистская монетарная и рестриктивная фискальная, при инфляции и дефиците платежного баланса - рестриктивная монетарная и фискальная, при безработице и дефиците платежного баланса – рестриктивная монетарная и экспансионистская фискальная политика.

Внешнеторговая политика — меры, предпринимаемые правительством по изменению объема и структуры внешней торговли путем использования тарифных, нетарифных и других методов регулирования.

Девальвация - официальное снижение валютного курса национальной валюты, приводящее к ее удешевлению.

Ревальвация - официальное повышение обменного курса национальной валюты, приводящее к ее удорожанию.

Внешнеторговый шок - корректировка в открытой экономике, происходящая в результате резкого изменения пропорций между национальными и международными ценами из-за роста или падения тех или других.

3. Макроэкономическое равновесие при фиксированном валютном курсе: последствия бюджетно-налоговой, денежно-кредитной, внешнеторговой политики и девальвации/ревальвации валюты.

Бюджетно-налоговая политика при фиксированном курсе: цель – рост уровня НД (Y ↑); рост государственных расходов или снижение налогов (G ↑ или T ↓); сдвиг IS вправо вверх (→ ↑); рост ставки процента (i ↑) выше мирового уровня; приток иностранного капитала (I ↑); положительное сальдо ПБ (NX+KA) > 0; рост спроса на национальную валюту; рост обменного курса (r ↑); ЦБ увеличивает предложение денег (М↑), покупая иностранную валюту и продавая национальную; сдвиг LM вправо; снижение ставки процента до мирового уровня (i↓ = i*); рост национального дохода (Y ↑). Вывод: фискальная политика эффективна, т.к. увеличивает НД, не меняя процентную ставку, не вытесняя инвестиции и потребление

|

|

|

Денежно-кредитная политика при фиксированном курсе: цель – рост уровня НД (Y ↑); рост предложения денег (M ↑); сдвиг LM вправо (→); уменьшение ставки процента (i ↓); уменьшение обменного курса (r ↓); рост национального дохода (Y ↑); отток капитала заграницу (I ↓); дефицит ПБ (NX+KA) < 0; рост предложения национальной валюты; уменьшение обменного курса (r ↓); ЦБ уменьшает предложение денег (М↓), продавая иностранную валюту и покупая национальную; сдвиг LM влево в исходное состояние (←); рост процентной ставки до мирового уровня (i ↑ = i*). Вывод: монетарная политика неэффективна, т.к. не влияет на НД и сокращает валютные резервы ЦБ

Внешнеторговая политика при фиксированном курсе: цель – рост уровня НД (Y ↑); рост внешнеторговых барьеров (↑); рост чистого экспорта (X - M) ↑; сдвиг IS вправо вверх (→ ↑); рост обменного курса (r ↑); ЦБ увеличивает предложение денег (М ↑), покупая иностранную валюту и продавая национальную; сдвиг LM вправо; рост национального дохода (Y ↑). Вывод: рост внешнеторговых барьеров эффективен, т.к. приводит к росту НД с увеличением сальдо счета текущих операций

Последствия девальвации / ревальвации валюты. Девальвация - официальное снижение обменного курса. Ревальвация - официальное повышение обменного курса

Девальвация и ревальвация: наиболее эффективные денежно-кредитные инструменты при фиксированном валютном курсе; их последствия аналогичны результатам соответственно увеличения и уменьшения предложения денег в малой открытой экономике с плавающим обменным курсом (см. вопрос 4).

|

|

|

4. Макроэкономическое равновесие при плавающем валютном курсе: последствия бюджетно-налоговой, денежно-кредитной, внешнеторговой политики и девальвации/ревальвации валюты.

Бюджетно-налоговая политика при плавающем курсе: цель – рост уровня НД (Y ↑); рост государственных расходов или снижение налогов (G ↑ или T ↓); сдвиг IS вправо вверх (→ ↑); рост ставки процента (i ↑) выше мирового уровня; приток иностранного капитала (I ↑); положительное сальдо ПБ (NX+KA) > 0; рост спроса на национальную валюту; рост обменного курса (r ↑); уменьшение чистого экспорта NХ ↓; выравнивание сальдо ПБ (NX+KA) = 0; снижение ставки процента до мирового уровня (i ↓ = i*). Вывод: фискальная политика неэффективна, т.к. рост государственных расходов или снижение налогов компенсируется уменьшением чистого экспорта и уровень НД не растет.

Денежно-кредитная политика при плавающем курсе: цель – рост уровня НД (Y ↑); рост предложения денег (M ↑); сдвиг LM вправо (→); уменьшение ставки процента ниже мирового уровня (i ↓); уменьшение обменного курса (r ↓); рост национального дохода (Y ↑); отток капитала заграницу (I ↓); дефицит ПБ (NX+KA) < 0; рост предложения национальной валюты; уменьшение обменного курса (r ↓); рост чистого экспорта NХ ↑; выравнивание сальдо ПБ (NX+KA) = 0; рост национального дохода (Y ↑); рост спроса на деньги; рост процентной ставки до мирового уровня (i ↑ = i*). Вывод: монетарная политика эффективна, т.к. увеличивает НД, воздействуя через обменный курс, стимулируя внешний спрос и рост чистого экспорта.

Внешнеторговая политика при плавающем курсе: цель – рост уровня НД (Y ↑); рост внешнеторговых барьеров (↑); рост чистого экспорта NX ↑; сдвиг IS вправо вверх (→ ↑); рост обменного курса (r ↑); уменьшение чистого экспорта NX ↓. Вывод: рост внешнеторговых барьеров неэффективен, т.к. не приводит к росту НД и изменению счета текущих операций, а только повышает обменный курс.

ДИСЦИПЛИНА: МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

авторы: Левина И.Э, Платонова М. Ю.

Санкт- Петербург

2010 г.

Измерения служат для познания природы:

точность измерений — это путь к открытиям,

хранению и применению точных значений.

Человечество стало заниматься вопросами, связанными с измерениями, когда начали формироваться первые цивилизации, стала развиваться торговля, строительство, производство. Для этого потребовались общепринятые, утвержденные единицы и способы измерений.

Стандартизация, метрология и сертификация - это инструменты обеспечения качества продукции, работ и услуг.

1. Стандарт устанавливает основные потребительские свойства товара.

2. Метрология гарантирует методами различного контроля, что изготовленная продукция соответствует стандарту, техническим условиям и др.

3. Сертификация - это процедура, по средством которой независимая третья сторона документально удостоверяет, что продукция или услуга соответствует установленным нормам.

Слово метрология образовано из двух греческих слов метрон (мера) и логос (учение, умение) и означает - учение о мерах.

Д. И. Менделеев говорил, что наука начинается тогда, когда начинают измерять. Метрология в современном понимании - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.

В 1875 году Метрическая конвенция узаконила систему, основанную на основанную единицах - метре и килограмме как международную. Россия подписала декларацию о принятии метрической системы и получила платиноиридиевого эталоны массы и метра.

|

В 1918 году в России декретом Совета Народных Комиссаров «О введении Международной метрической системы мер и весов» была введена метрическая система.

В 1978 году для единообразия в единицах измерений был утвержден Международный стандарт «Единицы физических величин» (СИ), который введен с 1 января 1979 года как обязательный во всех областях народного хозяйства, науки, техники и при преподавании

В 1993 году был принят «Закон Российской Федерации об обеспечении единства измерений», который устанавливает правовые основы обеспечения единства измерений в Российской Федерации.

В современной промышленности доля затрат труда на выполнение измерений составляет в среднем 10 % общих затрат труда на всех этапах создания и эксплуатации продукции, а в отдельных отраслях, в частности, электронной, радиотехнической, химической, достигает 50-60 %.

Всемирный День метрологии отмечается ежегодно 20 мая. Праздник учрежден Международным Комитетом мер и весов (МКМВ) в октябре 1999 года, на 88 заседании МКМВ

Техническими основами метрологического обеспечения являются:

• система государственных эталонов единиц физических величин;

• система передачи размеров единиц физических величин от эталона всем средствам измерений с помощью образцовых средств измерений и других средств поверки;

• система разработки, постановки на производство и выпуска в обращение рабочих средств измерений, обеспечивающих определение с требуемой точностью характеристик продукции, технологических процессов и других объектов;

• система обязательных государственных испытаний средств измерений;

• система стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов.

Руководство метрологическим обеспечением страны осуществляет Госстандарт России.

Метрологическая служба — совокупность субъектов деятельности и видов работ, направленных на обеспечение единства измерений.

Метрологическая служба РФ состоит из государственной метрологической службы, территориальных органов Госстандарта РФ, ведомственных метрологических служб.

Государственный метрологический надзор осуществляется Госстандартом РФ, главным управлением государственного надзора, лабораторией государственного надзора (ЛГН).

Обеспечение единства измерений является задачей метрологических служб.

Для обеспечения единства отдельных видов измерений при Госстандарте РФ созданы:

· Государственная служба времени и частоты и определения параметров вращения Земли (ГСВЧ)

· Государственная служба стандартных справочных образцов состава и свойств веществ и материалов (ГССО)

· Государственная служба стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов (ГСССД).

Основными задачами метрологии являются;

· обеспечение исследований, производства и эксплуатации технических устройств;

· контроль за состоянием окружающей среды;

· обеспечение учреждений организаций соответствующими средствами измерений

Метрологию подразделяют на:

· общую — теоретическую и экспериментальную;

· прикладную (практическую);

· законодательную.

Теоретическая метрология занимается вопросами фундаментальных исследований, созданием системы единиц измерений, физических постоянных, разработкой новых методов измерений.

Экспериментальная метрология — вопросами создания эталонов, образцов мер, разработкой новых измерительных приборов, устройств и информационных систем.

Прикладная (практическая) метрология занимается вопросами практического применения в различных сферах деятельности результатов теоретических исследований в рамках метрологии.

Законодательная метрология включает комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных общих правил, а также другие вопросы, регламентация и контроль которых необходимы со стороны государства и для обеспечения единства измерений и единообразия системы измерений.

Объектами государственного надзора являются:

1. нормативные документы по стандартизации и техническая документация;

2. продукция, процессы и услуги;

3. иные объекты в соответствии с действующим законодательством о государственном надзоре.

Международная система единиц Systeme International d' Unites (СИ)

Единством измерений называется состояние измерений, при которых их результаты выражены в узаконенных единицах и погрешности известны с заданной вероятностью.

Единица физической величины — это физическая величина, которой по определению присвоено числовое значение, равное единице (1 метр).

Система единиц физических величин — совокупность основных и производных единиц, относящихся к некоторой системе величин и образованная в соответствии с принятыми принципами

Для единообразия в единицах измерений в 1978 года был утвержден Международный стандарт «Единицы физических величин» (СИ), который введен с 1 января 1979 года как обязательный во всех областях народного хозяйства, науки, техники и при преподавании

Основными преимуществами Международной системы единиц являются:

· унификация единиц физических величин на базе СИ. Для каждой физической величины устанавливается одна единица и система образования кратных и дольных единиц от нее с помощью множителей

· система СИ является универсальной системой. Она охватывает все области науки, техники и отрасли экономики;

· основные и большинство производных единиц СИ имеют удобные для практического применения размеры. В системе разграничены единицы массы (килограмм) и силы (ньютон);

· упрощается запись уравнений и формул в различных областях науки и техники. В СИ для всех видов энергии (механической, тепловой, электрической и др.) установлена одна, общая единица — джоуль

Международная система единиц Systeme International d' Unites (СИ)

• единица длины — метр — длина пути, которую проходит свет в вакууме за 1/299792458 долю секунды;

• единица массы — килограмм — масса, равная массе международного прототипа килограмма;

• единица времени — секунда — продолжительность 9192631770 периодов излучения, которое соответствует переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133 при отсутствии возмущения со стороны внешних полей;

• единица силы электрического тока - ампер - сила неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным проводникам бесконечной длины и ничтожно малого кругового сечения, расположенным на расстоянии 1 м один от другого в вакууме, создал бы между этими проводниками силу, равную 2 · 10-7 Η на каждый метр длины;

• единица термодинамической температуры — кельвин — 1/273,16 часть термодинамической температуры тройной точки йоды. Допускается также применение шкалы Цельсия;

• единица количества вещества — моль — количество вещества системы, содержащей столько же структурных элементов, сколько атомов содержится в нуклиде углерода-12 массой 0,012 кг;

• единица силы света — кандела — сила света в заданном направлении источника, испускающего монохроматическое излучение частотой 540 · 1012 Гц, энергетическая сила которого в этом направлении составляет 1/683 Вт/ср

Международная система единиц содержит также две дополнительные единицы: для плоского угла — радиан и для телесного угла — стерадиан

Метрологические показатели измерительных средств и методы измерений

В 1994 г. введен новый рекомендательный документ «Рекомендации. Метрология. Основные термины и определения», разработанный НИИ метрологии.

Измерением называется нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств.

К основным показателям относятся: цена деления шкалы, интервал деления шкалы, допускаемая погрешность измерительного средства, пределы измерения и измерительное усилие.

Измерить - определить действительный размер с заданной N точностью с помощью каких-либо универсальных измерительных средств.

Проконтролировать- установить факт годности или негодности проверяемого размера.

Мера - средство измерения, предназначенное для воспроизведения физической величины

Калибрами называются меры, имеющие форму поверхности, противоположную (обратную) контролируемому объекту.

Измерительный прибор - средство измерения, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации, выдаваемой отсчетными устройствами (шкальными, цифровыми, регистрирующими).

По характеру оценки измеряемой величины различают абсолютный и относительный методы измеренияи соответствующие им средства измерения.

При абсолютном методе оценка значения всей измеряемой величины производится непосредственно по шкале прибора.

Относительный (сравнительный) метод основан на сравнении измеряемой величины с установочной мерой, по которой прибор предварительно настраивается на нуль.

Метод измерений может быть прямым или косвенным в зависимости от способа получения измеряемой величины.

Прямой метод характеризуется непосредственной оценкой измеряемой величины по показанию прибора, при косвенном методе измеряют некоторые величины, связанные с искомой функциональной зависимостью.

По характеру взаимодействия средств измерения с измеряемым объектом методы и средства измерения разделяются на контактные и бесконтактные.

В зависимости от количества одновременно выявляемых различных параметров методы и средства измерения разделяют на дифференцированные (поэлементные) и комплексные.

Дифференцированным (поэлементным) называется измерение, при котором измеряют каждый из ее элементов или параметров, характеризующих точность.

Комплексными называются измерения, при которых определяется влияние всех элементов вместе, в их взаимосвязи между собой.

По характеру взаимосвязи результатов измерения с технологическим процессом производится разделение приборов на активные и пассивные.

Приборы активного контроля предназначены для измерения параметров в процессе работы и дают информацию о необходимости изменения режимов обработки до окончания технологического процесса.

Приборами пассивного контроля оценивают параметры уже готового изделия, производят измерения после окончания обработки и фиксируют полученную точность обработки детали.

Диапазон измерения (предел изменения прибора) - диапазон значений физической величины который может быть измерен данным средством и для которого нормируется допускаемая погрешность.

Цена деления (шкалы) - разность значений измеряемой величины, соответствующих двум соседним отметкам шкалы. Обычно применяются цены деления из ряда 1:2:5.

Измерительное усилие - сила, с которой измерительный наконечник прибора воздействует на измеряемую поверхность в направлении измерения.

Погрешность прибора - разность между показаниями прибора и истинным (действительным) значением измеряемой величины.

Погрешность измерения - отклонение значений величины, найденной путем ее измерения, от истинного значений измеряемой величины.

ШКАЛЫ ИЗМЕРЕНИЙ

В теории измерений принято, в основном, пять типов шкал:

· наименования

· порядка

· интервалов

· отношений

· абсолютная

Шкалы наименований характеризуются только отношением эквивалентности. Примером такой шкалы является оценка цвета по наименованиям (атласы цветов).

Шкалы порядка характеризуются отношением эквивалентности и порядка. Для практического использования такой шкалы необходимо установить ряд эталонов. К шкалам порядка относятся, например, шкала землетрясений, шкала силы ветра, шкала твердости тел и т. п.

Шкала разностей отличается от шкалы порядка тем, что кроме отношений эквивалентности и порядка добавляется эквивалентность интервалов (разностей) между различными количественными проявлениями свойства. Она имеет условные нулевые значения, а величина интервалов устанавливается по согласованию. Характерным примером такой шкалы является шкала интервалов времени. Интервалы времени можно суммировать (вычитать).

Шкалы отношений описывают свойства, к которым применимы отношения эквивалентности, порядка и суммирования, а, следовательно, вычитания и умножения. Эти шкалы имеют естественное нулевое значение, а единицы измерений устанавливаются по согласованию. Примером шкалы отношений является шкала массы.

Абсолютные шкалы обладают всеми признаками шкал отношений, но дополнительно в них существует естественное однозначное определение единицы измерения. Такие шкалы соответствуют относительным величинам (отношениям одноименных физических величин, описываемых шкалами отношений). Среди абсолютных шкал выделяются абсолютные шкалы, значения которых находятся в пределах от 0 до 1. Такой величиной является, например, коэффициент полезного действия.

Погрешности измерений, их виды и источники

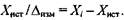

Узнать абсолютное значение измеряемой величины нельзя, так как результаты наших измерений несвободны от погрешностей. Поэтому измерения одной и той же постоянной величины при сохранении одних и тех же внешних условий часто дают неодинаковые результаты, отличающиеся на небольшую величину. Погрешностью измерения называется отклонение результата измерения Xi от истинного значения

называется отклонение результата измерения Xi от истинного значения

Погрешности измерений подразделяют на систематические, случайные и грубые (промахи).

Систематической называется такая погрешность, значение которой при повторных измерениях повторяется или закономерно изменяется. Эти погрешности либо увеличивают результат каждого измерения, либо уменьшают его на одну и ту же величину. Например, если измерительную головку установить на нуль по концевой мере, действительный размер которой меньше номинального на 1 мкм, то при всех измерениях будет погрешность 1 мкм со знаком минус.

Влияние систематических погрешностей можно устранить, если ликвидировать причины их появления или внести поправку в результат измерений, равный величине погрешности, но с обратным знаком, как например это делается, когда известно, что часы отстают на 3 минуты.

Случайной называется погрешность измерения, принимающая при повторных измерениях одной и той же величины и в тех же условиях разные значения по величине и знаку. Случайные погрешности вызываются многочисленными случайными причинами: влиянием неодинаковости измерительного усилия, влиянием зазора между деталями измерительного прибора, погрешностью при отсчете показаний прибора, неточностью установки измеряемого изделия относительно измерительного устройства и др.

Величину и знак возможной случайной погрешности заранее, т.е. до проведения измерения, установить нельзя. Практикой установлено, что распределение случайных погрешностей измерений в большинстве случаев близко к закону нормального распределения. Поэтому допускают, что погрешности, одинаковые по величине, но разные по знаку, равновероятны. Наибольшее число измерений имеют малые погрешности, близкие к нулю (малые по величине погрешности встречаются чаще, чем большие). Ввиду того, что одинаково вероятны как плюсовые, так и минусовые случайные погрешности, при достаточно большом количестве повторных измерений среднее арифметическое значение ряда повторных измерений дает наиболее точное значение измеряемой величины (размера).

При многократных измерениях погрешность измерения от случайных ошибок уменьшается в n 0,5 раз, где п - число измерений.

На основе закона нормального распределения случайных величин можно многократным измерением одних и тех же величин одним и тем же измерительным средством уменьшить влияние случайных ошибок, так как они усредняются и в итоге повышается точность результата измерения. На машиностроительных и приборостроительных заводах многократность измерений как способ повышения надежности и достоверности результата измерений применяют довольно часто.

Проведя несколько повторных измерений одной и той же величины и получив различные результаты, определяют среднее арифметическое значение ряда измерений X и принимают его за значение измеряемой величины Хист, т.е. принимают Хист = X.

Из результатов многократных измерений можно получить более полную информацию об интересующей нас величине, например о размере опытной детали, если провести еще несложную математическую обработку результатов всех проведенных измерений. Практика показывает, что при современных требованиях к производству точных изделий боязнь небольшой математической обработки результатов измерений является врагом точности.

Поэтому, ценность результата многократных измерений значительно повышается, если

кроме среднего арифметического значения X будет определена пре

дельная погрешность среднего арифметического в виде σ которая

зависит от значения амплитуды рассеяния размеров и количества

проведения измерений п.

Предельная погрешность среднего арифметического определяется по формуле

где σ - средняя квадратическая погрешность ряда измерений.

Если при многократных измерениях появится погрешность больше. За, то такую погрешность считают грубой, и результат измерения с такой погрешностью отбрасывают. Причинами грубой погрешности могут быть неправильное снятие показаний по шкале прибора или ошибка при записи результата измерения.

Эталоны, поверочная схема и порядок доведения значения эталона до производственных измерений

Слово "эталон" — французского происхождения (etalon); в буквальном смысле означает образец, мерило, идеальный или узаконенный образец чего-либо. Эталон - средство измерений, обеспечивающее воспроизведение и хранение единицы физической величины с целью передачи размера единицы образцовым, а от них рабочим средствам измерений и утвержденное в качестве эталона в установленном порядке.Если эталон воспроизводит единицу с наивысшей в стране точностью, то он называется первичным.

Эталоны, значения которых установлены по первичному эталону, называются вторичными. Они создаются и утверждаются для организации поверочных работ и для обеспечения сохранности и наименьшего износа государственного эталона.

Вторичные эталоны по своему метрологическому назначению делятся на эталоны-копии, эталоны сравнения, эталоны-свидетели и рабочие эталоны.

Эталон-копия предназначен для хранения единицы и передачи ее размера рабочим эталонам.

Эталон сравнения применяется для сличения эталонов, которые по тем или иным причинам не могут быть сличаемы друг с другом.

Эталон-свидетель применяется для проверки сохранности государственного эталона и для замены его в случае порчи или утраты.

Рабочий эталон применяется для хранения единицы и передачи ее размера образцовым средствам измерения высшей точности и при необходимости наиболее точным рабочим мерам и измерительным приборам.

Единицу массы (килограмм) воспроизводят с помощью платиноиридиевого прототипа N 12. Он получен Россией в 1889 г. и узаконен в качестве эталона массы в нашей стране в 1918 г.

Единицу времени (секунду) воспроизводят посредством эталона, основой которого являются генераторы на атомарном водороде и кварцевые часы.

Единицу времени (секунду) воспроизводят посредством эталона, основой которого являются генераторы на атомарном водороде и кварцевые часы.

В настоящее время эталонная база насчитывает 150 государственных первичных и 60 вторичных эталонов.

Передача размеров единиц от эталонов рабочим мерам и измерительным приборам осуществляется посредством образцовых средств измерений. Образцовые средства измерений представляют собой меры, измерительные приборы или преобразователи, предназначенные для поверки и градуировки по ним других средств измерений и в установленном порядке утвержденные в качестве образцовых. Образцовые средства измерения должны быть аттестованы, и на них выдаются свидетельства с указанием метрологических параметров и разряда. Все образцовые средства измерений подлежат обязательной периодической поверке в установленные правилами Госстандарта сроки.

Научно-техническую сторону передачи размеров от эталона до изделия обеспечивают поверочные схемы, представляющие собой документ, устанавливающий метрологическое соподчинение эталонов, образцовых средств измерений и порядок передачи размера единицы образцовым и рабочим средствам измерений.

В поверочной схеме указываются наименование утвержденного государственного эталона, вторичных эталонов, образцовых и рабочих средств измерений и методов поверки; приводятся погрешности воспроизведения передачи размера единицы каждому средству измерений, указанному в схеме. В ней наблюдается постепенное, теоретически и практически обоснованное снижение точности от высших звеньев к низшим, но лишь в такой степени, которая обеспечивает требуемую точность рабочих мер и приборов.

Поверкой называется совокупность операций, выполняемых органом государственной метрологической службы или соответствующей службой юридического лица с целью определения и подтверждения соответствия средств измерений установленным техническим требованиям

Если средство измерений по результатам поверки признано годным к применению, то на него или в техническую документацию наносится оттиск поверительного клейма или выдается свидетельство о поверке.

Обеспечение правильности передачи размера единиц величин регламентируется специальным документом — поверочной схемой.

Поверочная схема представляет собой документ, который устанавливает соподчинение средств измерений, участвующих в передаче размера единицы от государственного эталона к рабочим средствам измерений с указанием методов и погрешности при передаче. Государственная поверочная схема распространяется на все средства измерений данного вида, применяемые в стране. Во главе этой схемы находится государственный эталон. Схемы, которые охватывают только средства измерений, находящиеся в обращении в отдельном министерстве или ведомстве, называются ведомственными.Во главе их находится рабочий эталон.

Государственные поверочные схемы утверждаются Госстандартом России, ведомственные и локальные — соответственно ведомственными метрологическими службами или руководством организаций, на которые распространяется действие поверочной схемы.

2014-02-24

2014-02-24 489

489