Рассмотренные вопросы исследуются в лабораторной работе №3 «Характеристики дискретного канала» [1. с. 22-33].

Контрольные вопросы к лекции 5

5-1. Какой канал называется дискретным?

5-2. Назовите основные характеристики, определяющие качество и эффективность передачи данных

5-3. Как определяется скорость передачи информации по каналу?

5-4. Как определяется скорость модуляции?

5-5. Как оценивается верность передачи информации по каналу?

5-6. Чем характеризуются сигналы, поступающие на вход дискретного канала?

5-7. Чем характеризуются сигналы, поступающие на вход непрерывного канала?

5-8. Назовите основные характеристики непрерывного канала?

5-9. Что называется относительным уровнем сигнала?

5-10. Что называется абсолютным уровнем сигнала?

5-11. Что называется измерительным уровнем сигнала?

5-12. Что называется остаточным затуханием канала?

5-13. Чему равно остаточное затухание канала, содержащего усилители?

5-15. К чему может привести превышение мощности сигнала на входе канала?

|

|

|

5-16. Что собой представляет АЧХ канала?

5-17. Что называется эффективно пропускаемой полосой частот канала?

5-18. К чему приводит неравномерность АЧХ канала?

5-19. Что называется групповым временем прохождения?

5-20. Что собой представляет ФЧХ канала?

5-21. Как оцениваются нелинейные искажения, вносимые каналом?

5-22. Что называется уровнем перегрузки?

5-23. К чему приводит ограничение спектра сигнала при передаче по реальным каналам?

5-24. Как связаны предельная скорость передачи с шириной полосы канала при передаче модулированных сигналов с двумя боковыми?

5-25. Как характер АЧХ канала сказывается на ширине полосы пропускания канала?

5-26. Как характер ФЧХ канала сказывается на ширине полосы пропускания канала?

5-27. Как по АЧХ и ФЧХ канала находится оптимальная для него скорость передачи?

5-28. Что называется помехой?

5-29. Какие помехи называются аддитивными?

5-30. На какие типы подразделяются аддитивные помехи?

5-31. Что является математической моделью флуктуационной помехи?

5.32. Чем гармоническая помеха отличается от флуктуационной?

5.33. Какими параметрами характеризуется гармоническая помеха?

5.34. Чем импульсная помеха отличается от гармонической?

5.35. Какими параметрами характеризуется импульсная помеха?

5-36. Какие помехи называются мультипликативными?

5-37. К какому типу помех относится дрейф коэффициента усиления канального усилителя?

5-38. Чем характеризуются сигналы, поступающие с входа непрерывного канала?

5-39. Что служит численной оценкой искажений формы сигналов на выходе демодулятора?

5-40. Какими параметрами характеризуется устройство синхронизации?

|

|

|

Лекция 6. Среда распространения сигнала

Одним из классификационных признаков систем передачи данных является используемая в ней среда передачи. По этому признаку они подразделяются на системы передачи данных с непрерывной передающей средой и системы с открытой передающей средой.

В качестве непрерывной передающей среды используются проводные линии связи, световоды и волноводы.

К разновидностям открытой передающей среды относятся различные радиолинии.

Различают следующие виды проводных линий между источником и приемником информации:

- несимметричная однопроводная;

- несимметричная двухпроводная;

- симметричная двухпроводная;

- симметричная витая пара;

- симметричный кабель;

- коаксиальный кабель.

Вид применяемой проводной линии и способ подключения ее к оконечному каскаду передатчика и входу приемника в значительной мере определяют уровень помех в линии.

Помехи, возникающие в цепочке «передатчик- линия связи- приемник» можно разделить на две большие группы: мультипликативные и аддитивные.

Мультипликативные помехи связаны со случайными изменениями коэффициента передачи упомянутой цепочки. Чаще всего они обусловлены старением компонентов электронного оборудования, а также отклонением условий эксплуатации от нормальных. Наибольшее влияние на мультипликативную помеху оказывают дрейф параметров приемника и передатчика, а также изменение параметров электрических контактов.

Аддитивные помехи можно разделить на внутренние и внешние.

К внутренним аддитивным помехам относят собственные шумы канала передачи, определяемые тепловыми шумами линий связи и усилителей, а также помехи, возникающие за счет нелинейных искажений в канале.

Внешние аддитивные помехи являются следствием взаимного влияния цепей различных источников.

Этот вид помех иногда называют наводками. Различают наводки гальванические, емкостные, магнитные и электромагнитные.

Гальванические наводки определяются токами утечки и наличием общей для нескольких линий передачи шины.

Емкостные – образованием паразитных конденсаторов между несколькими линиями передачи.

Магнитные наводки появляются, когда магнитное поле источника помех пересекает контур, образованный линией передачи.

К электромагнитным наводкам относят помехи, которые появляются тогда, когда длина линии становится соизмеримой с длиной волны передаваемых сигналов. Эти помехи возникают за счет отраженных волн в результате рассогласования линии с выходом передатчика и входом приемника.

Существуют также понятия помех общего и нормального вида. Иногда используются термины «продольная» и «поперечная» помехи. Помехи общего вида являются аналогами продольной помехи и идентичны гальваническим наводкам. Понятие помех нормального вида или поперечных помех объединяет в себе емкостные, магнитные и электромагнитные наводки.

Простейшим видом линии связи является однопроводная несимметричная линия, в которой в качестве второго провода используется земля.

Линия называется несимметричной из-за разных параметров прямой и обратной цепей, а также из-за различности условий, в которых находятся эти цепи по отношению к источникам помех, в качестве которых выступают проводники, относящиеся к другим линиям связи.

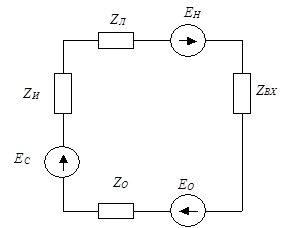

Эквивалентную схему такой цепи можно представить следующим образом (рис. 2.3). На схеме приняты следующие обозначения: ЕС – сигнал, ZИ – сопротивление источника сигнала, ZЛ – сопротивление линии, ЕН – помехи нормального вида, ZВХ – входное сопротивление приемника, ЕО – помехи общего вида, ZО – сопротивление земляного провода.

|

| Рисунок 2.3. Эквивалентная схема цепи |

Помехи общего вида ЕО возникают из-за того, что по общему земляному проводу протекают токи других цепей.

|

|

|

Помеха нормального вида ЕН имеет три составляющих: емкостную ЕК, магнитную ЕМ и электромагнитную ЕЭ и равна их векторной сумме. Значение ЕК определяется расстоянием друг от друга и взаимным расположением данного провода и других проводников, а также частотой тока, протекающего по цепям. Значение ЕМ в основном определяется площадью петли, образованной проводниками.

Однопроводная несимметричная линия обладает самой низкой помехозащищенностью, т.к. все составляющие помехи оказывают влияние на величину напряжения на входе приемника.

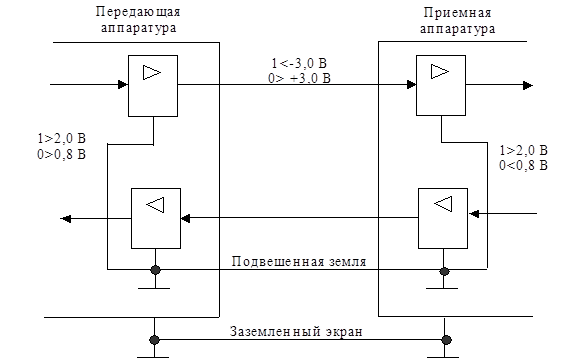

Однопроводная несимметричная линия является физическим элементом интерфейса RS-232C/ V24 (рис. 2.4).

|

| Рисунок 2.4. Структура интерфейса RS-232C/ V24 |

Напряжения сигналов в линиях симметричны относительно земли и составляют не менее +3В для двоичного 0 и – 3В для двоичной 1. На практике фактически используемые уровни составляют ±12В или ±15В. Схемы передачи преобразуют внутренние низкие уровни сигналов ООД в более высокие, применяемые в линиях передачи. Приемные схемы выполняют обратное преобразование. Относительно высокие уровни напряжений уменьшают влияние помех. Для соединения двух узлов в RS-232C/V.24 обычно используют плоский многожильный кабель с одним земляным проводом. По мере увеличения длины линии или скорости передачи уровень получаемых сигналов вследствие увеличения затухания снижается до такой степени, что любая помеха даже небольшой амплитуды может вызвать ошибку. В связи с этим в RS-232C/V.24 определена максимально допустимая физическая удаленность (< 15 м) и скорость передачи (< 9,6 кбит/с).

Для уменьшения влияния помех применяют двухпроводную линию. В простейшем случае второй сигнальный провод используется для уменьшения магнитной составляющей помех нормального вида и влияния помех общего вида. Действительно, два сигнальных провода можно расположить так, чтобы расстояние между ними (ширина петли) было минимальным и уменьшить тем самым площадь контура, а следовательно и величину магнитной составляющей помехи. Если второй сигнальный провод использовать в качестве земляного, соединив его с землей на выходе передатчика и входе приемника, то при условии, что его сопротивление значительно меньше сопротивления земли, можно добиться существенного уменьшения влияния помехи общего вида на входной сигнал приемника. Такая линия остается несимметричной и не позволяет использовать преимущества наличия двух проводов в полной мере, тем не менее, постановка второго провода всегда желательна.

|

|

|

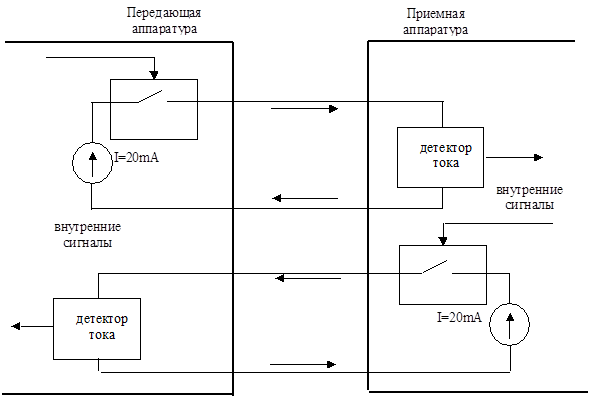

Одним из способов использования второго провода является применение интерфейса, называемого «токовая петля 20 мА» (рис. 2.5).

|

| Рисунок 2.5. Структура интерфейса «токовая петля 20 мА» |

Как говорит название, в этом случае нормируется не напряжение, а ток в линии. Состоянием переключателя управляет поток битов, подлежащих передаче: при логической 1 переключатель замкнут, пропуская импульс тока 20 мА, при логическом 0 разомкнут, прекращая подачу тока. В приемной схеме наличие тока обнаруживается детектором, в результате чего воспроизводится двоичный сигнал. Помехозащищенность у этого интерфейса выше, т.к. каждая внешняя помеха воздействует на оба провода. В силу этого интерфейс «токовая петля 20 мА» обеспечивает большую удаленность (до 1 км) при средних скоростях передачи.

Для более полного использования этого преимущества необходимы схемы соединения приемника и передатчика с линиями, которые создавали бы симметричные условия передачи сигналов по обоим проводам.

Одним из способов создания симметричных условий является изоляция выхода передатчика и/или входа приемник от земляного провода. Незаземленный вход приемника сравнительно легко реализовать с помощью операционных усилителей с дифференциальным входом. Незаземленный выход передатчика выполнить труднее. Проще всего это было бы реализовать с помощью трансформатора, но сокращение полосы пропускания системы с трансформатором и его нетехнологичность ограничивают область применения такого решения. Наиболее часто используются системы, в которых передатчик имеет парафазный выход, а приемник – дифференциальный вход.

В двухпроводных линиях связи широко используется скрутка проводов – т.н. витая пара. Скрутка оказывает наиболее заметное влияние на магнитную составляющую помехи, т. к. при каждом скручивании магнитная составляющая меняет знак наводимой эдс, в результате чего она в значительной степени компенсируется еще до входа приемника. Скрутка улучшает симметричность линии по отношению к емкостной наводке и однородность линии с точки зрения электромагнитных процессов, что приводит к снижению и электромагнитной составляющей помехи.

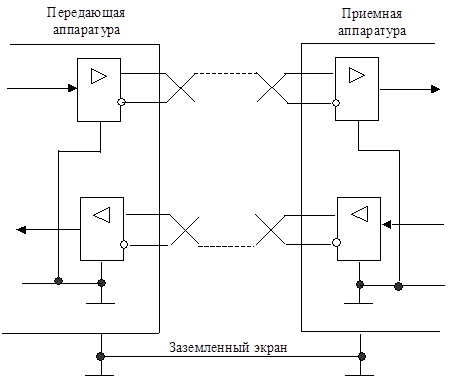

Кабель из витой пары в сочетании с дифференциальными передатчиком и приемником являются физической основой интерфейса RS-422/V.11 (рис. 2.6).

|

| Рисунок 2.6.Структура интерфейса RS-422/V.11 |

Для уменьшения емкостных наводок используется электрическое экранирование линии. Электрический экран выполняется, как правило, в виде медной оплетки.

В особо ответственных случаях выполняют магнитное экранирование линии с помощью магнитомягкого материала в виде трубы. Такой экран уменьшает магнитную наводку контуров, образованных как самой линией, так и проводами линии с землей.

Кабель состоит из изолированных параллельных проводников, заключенных в общую влагозащитную оболочку и иногда в броневое покрытие. По конструкции различают симметричные и коаксиальные кабели.

Кабельные жилы для симметричных кабелей изготавливаются из чистой мягкой отожженной меди. Большое влияние на электрические параметры кабеля оказывают материалы, применяемые для изоляции жил кабеля. Широкое применение получили диэлектрики из синтетических материалов: полихлорвинил, полистирол, полиэтилен, стирофлекс и др. Для создания влагонепроницаемой оболочки чаще всего используется свинец. С целью предохранения кабеля от механических повреждений их покрывают бронелентой или бронепроволокой из стали. Изолированные жилы для уменьшения взаимного влияния цепей скручиваются в группы. Существует два основных вида скрутки – парная и звездная. При парной скрутке две жилы скручиваются с шагом порядка 300 мм. При звездной скрутке четыре изолированные жилы, расположенные по углам квадрата, скручиваются в одну группу с шагом 150 – 300 мм.

Симметричные кабели имеют существенно больший частотный диапазон (12-550 кГц), чем воздушные стальные (3-30 кГц) или воздушные медные и биметаллические (6-150 кГц).

Коаксиальный кабель имеет несимметричную конструкцию. Он состоит из двух проводов, помещенных один внутри другого. Внешний провод представляет собой гибкий цилиндр, внутри которого находится внутренний провод, изолированный от внешнего. Оси проводов совпадают. Внешний провод изготавливается из меди, реже из алюминия. Внутренний - из меди или биметалла. Внутренняя изоляция в виде скрученных лент (корделей) или дисков изготавливается из высококачественных синтетических диэлектриков.

Коаксиальные кабели имеют два достоинства, отличающие их от симметричных: 1) возможность передачи очень широкой полосы частот – до десятков МГц при сравнительно небольших потерях; 2) высокая степень защиты от внешних влияний, возрастающая с увеличением частоты.

Поскольку оси внешнего и внутреннего проводов совпадают, то теоретически вне коаксиальной цепи магнитное поле токов, протекающих по ней, отсутствует. Электрическое поле коаксиальной цепи располагается между проводами и вне цепи тоже практически равно нулю. Благодаря тому, что у коаксиальной цепи практически отсутствует внешнее электромагнитное поле, потери энергии в металлических частях и диэлектриках, окружающих цепь, практически отсутствуют. Следовательно, потери энергии имеют место лишь в проводах самой коаксиальной цепи и диэлектрике между ними, благодаря чему затухание коаксиальной цепи с увеличением частоты увеличивается более плавно, чем у симметричных кабелей, имеющих внешнее электромагнитное поле и связанные с этим потери энергии. Именно это обстоятельство обеспечивает более широкую полосу пропускания коаксиальных кабелей.

На защиту коаксиальной цепи от внешних помех основное влияние оказывает распределение тока во внешнем проводе. Во внутреннем сплошном проводе распределение тока по сечению зависит от поверхностного эффекта и с увеличением частоты плотность тока смещается по направлению от центра к поверхности. Во внешнем проводе с увеличением частоты плотность рабочего тока смещается по направлению к его внутренней поверхности.

Электромагнитные поля соседних цепей, действуя на внешний провод коаксиальной цепи, создают в нем токи влияния, которые неравномерно распределяются по сечению внешнего провода: плотность токов влияния наибольшая у внешней поверхности внешнего провода и наименьшая у его внутренней поверхности. Чем выше частота влияющего тока, тем меньше глубина его проникновения во внешний провод. Следовательно, чем выше частота рабочего тока и токов влияния, тем больше эти токи будут отдалены друг от друга во внешнем проводе и тем лучше будет защита коаксиальной цепи от внешних влияний.

В заключение приведем ориентировочные данные об ослаблении помех в различных типах проводных линий по сравнению с несимметричной однопроводной линией в электрическом экране:

- несимметричная однопроводная линия в электрическом экране – 0дБ

- несимметричная двухпроводная линия в электрическом экране – 2дБ

- двухпроводная витая пара (18 витков/м) – 49дБ

- двухпроводная витая пара (54 витков/м) – 79дБ

- коаксиальный кабель – 57дБ.

Следует отметить высокую эффективность скрутки проводов и резкое улучшение условий передачи при увеличении числа витков на 1 м линии.

2014-02-24

2014-02-24 2600

2600