Классификация способов передачи возмущений:

- связь через общее сопротивление (в том числе связь через активное сопротивление);

- индуктивная, или магнитная связь (магнитное поле в ближней зоне);

- емкостная, или электрическая связь (электрическое поле в ближней зоне);

-связь излучением, или электромагнитная связь (поле в дальней зоне).

Теория цепей может быть применена для рассмотрения только трех первых видов взаимосвязи. Четвертый способ требует для своего рассмотрения применения одной из более общих теорий.

В действительности ни один из указанных видов связи не существует в отдельности, однако, обычно, по меньшей мере, в диапазоне низких или средних частот, один из них превалирует нал остальными.

Связь через общее полное сопротивление

Этот механизм связи возникает, когда разные цепи имеют в своем составе одно или несколько общих сопротивлений.

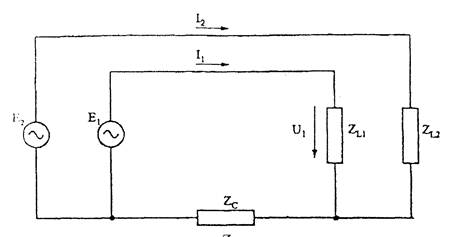

Простейшим и наиболее общим случаем такой связи являются цепи, имеющие общий «обратный провод», обычно являющийся сетью заземления, причем предполагается, что он не идеален, то есть имеет отличное от нуля сопротивление. На рис. приведен пример такой цепи, состоящей из двух контуров.

|

|

|

Благодаря наличию общего сопротивления Zc падение напряжения на сопротивлении нагрузки контура Еi, I1 представляет собой алгебраическую сумму полезной ЭДС Е1 и напряжения помехи, вызванной протеканием тока в контуре Е2, I2, поскольку сопротивление ZL1 обычно намного больше общего сопротивления Zc, таким образом, напряжение помехи составляет величину ZcI2, где Zc соответствует передаточной функции, вследствие чего в данном случае может быть названо передаточным сопротивлением.

Существует два возможных пути ослабления связи через общее полное сопротивление без воздействия на источники помех:

• устранение общего обратного провода (стратегия разомкнутой цепи);

• уменьшение полного сопротивления обратного провода (стратегия короткозамкнутой цепи).

Примеры помех, передаваемых посредством общего полного сопротивления:

• токи КЗ частотой 50/60 Гц в заземлителе, используемом в качестве плоскости нулевого потенциала;

• прямое попадание молнии в контур заземления, цепи или оборудование (например, в антенны);

• разряд статического электричества непосредственно на оборудование;

• перекрестные помехи между цепями, имеющими общее сопротивление;

• гармонические составляющие, колебания и провалы напряжения в цепях электропитания.

Магнитная связь

Магнитная (индуктивность) связь (наряду со связью через общее полное сопротивление), является наиболее часто встречающимся видом проникновения помех. Данная связь имеет место в любом случае, когда две цепи имеют общий магнитный поток. Обычно таким случаем является ситуация, когда земля является частью обеих цепей и, по крайней мере, по одному проводнику протекает ток.

|

|

|

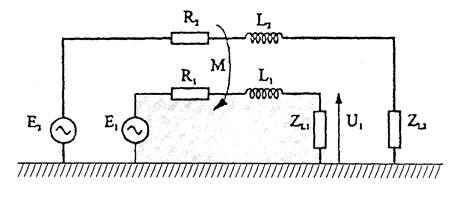

В простейшем случае, приведенном на рис., связь образуется между двумя параллельными проводниками, расположенными над поверхностью земли, которая служит обратным проводом для обоих контуров.

Пути ослабления магнитной связи.

1. Уменьшение площади петли.

2. Экранирование источника помех.

3. Экранирование цепи источника помехи.

Примеры помех, передаваемых магнитной связью:

- помехи при коммутациях на подстанциях с открытым распределительным устройством;

- помехи, создаваемые магнитными полями, установками промышленной частоты;

- помехи при близких ударах молнии, то есть ударах в непосредственной близости от цепей автоматических и автоматизированных систем технологического управления электротехническими объектами;

- помехи, вызванные разрядами статического электричества вблизи оборудования.

Емкостная связь

В отличие от индуктивной связи, емкостная связь проявляется под действием электрического поля источника помех, а не протекающих в нем токов.

Емкости связи весьма малы, поэтому при больших расстояниях между источником и приемником помех емкостная связь ощутима лишь при достаточно большом сопротивлении цепи приемника (нагрузочное сопротивление на концах кабеля) либо при очень близком расположении цепей приемника и источника.

Единственным способом ослабления емкостной связи, если невозможна раздельная прокладка проводников или уменьшение сопротивления (стратегия разомкнутой цепи), остается экранирование защищаемого проводника и соединение экрана с заземлением в одной точке.

Примеры помех, передаваемых емкостной связью:

- помехи, создаваемые низкочастотным электрическим полем, создаваемым силовыми установками высокого напряжения;

- помехи, обусловленные быстрыми переходными процессами, вызванными коммутациями в сети низкого напряжения,

- перекрестные помехи в сигнальных кабелях;

- синфазные помехи за счет связи между первичной и вторичной обмотками разделительного трансформатора, оптронов, трансформаторов тока или напряжения подстанции.

Связь излучением

Предыдущие рассмотрения основываются на том предположении, что размеры цепи (включая источник и приемник помех) много меньше длины волны λ=c/f, (здесь f — наибольшая частота спектрального состава помехи). В этом случае имеем дело с полями ближней зоны. В зоне, где выполняется это условие, отношение напряженностей электрического и магнитного полей Zw=Е/Н, называемое волновым сопротивлением, может принимать значения, зависящие от вида источника излучения и расстояния между источником и приемником излучения.

Если Zw<377 Ом, то преобладает магнитное поле, источник носит название низкоомного источника больших токов (и низких напряжений), а в качестве модели используют модель индуктивной связи.

При Zw>377 Ом преобладает электрическое поле, источник (высокоомный) характеризуется большими напряжениями и малыми токами, а в качестве модели связи используют емкостную модель.

При увеличении расстояния от источника отношение Е/Н стремится к 377 Ом, называемому волновым сопротивлением вакуума. В этих условиях отсутствует преобладание какой-либо составляющей поля, которое представляет собой электромагнитное поле излучения.

Расстояние, при котором достигается данное условие, определяет собой границу между дальней и ближней зонами ЭМ поля.

Основными источниками излучаемого ЭМ поля являются молния, коммутации на элегазовых подстанциях, радиопередатчики и переговорные устройства. Первые два являются источниками импульсных полей, два последних источниками фиксированной частоты излучения.

|

|

|

Таким образом, помехи определяются ближней зоной излучения при расстоянии приемника от источника помех до:

5000 м - при частоте f = 0,01 Мгц;

500 м - при частоте f = 0,1 Мгц;

50 м - при частоте f = 1 Мгц;

5 м - при частоте f = 10 Мгц;

0,5 м - при частоте f = 100 Мгц.

Во всех случаях, где выполняются условия дальней зоны, изучение явления становится достаточно сложным (в частности, если размеры цепи больше длины волны), так как теория цепей не может быть больше применена. В этих случаях следует обращаться к обобщенным моделям, основанным на теории Максвелла.

Примеры помех, передаваемых связью излучением:

- помехи, вызванные электрическими переходными процессами при коммутациях на элегазовых подстанциях;

- помехи при удаленных ударах молнии (несколько сотен метров от приемника);

- полевые помехи высокой частоты, создаваемые радиопередатчиками.

2014-02-09

2014-02-09 6810

6810