Условия накопления исходного материала углей

Развитие растительного покрова на земной поверхности происходит в самых разнообразных физико-географических условиях. Совершенно очевидно, что скудная растительность засушливых или высокогорных областей никогда не может дать значительного объема растительной массы для последующего захоронения. Для накопления растительной массы в большом количестве необходимо, во-первых, чтобы рост растений опережал их отмирание, и, во-вторых, чтобы отмершие растения не подвергались быстрому разложению в условиях свободного доступа кислорода (на открытом воздухе).

Как показывает распространение и развитие современных торфяников, такие условия возникают в зонах развития болот и стоячих водоемов. Болота могут образовываться во всех областях земной поверхности с достаточным количеством атмосферной влаги и наличием положительных температур в определенные времена года, т. е. в зонах развития гумидного климата.

Видовой состав растительного покрова болот зависит и от климатической зональности.

|

|

|

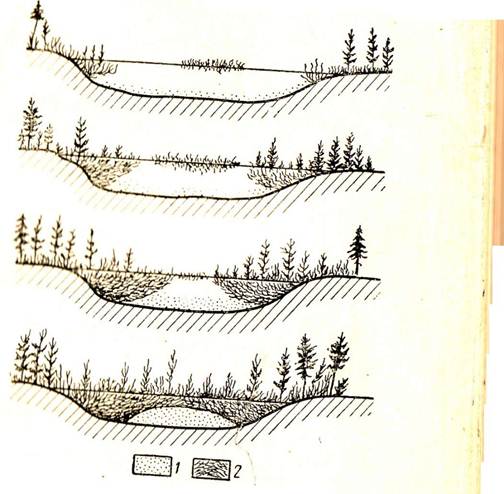

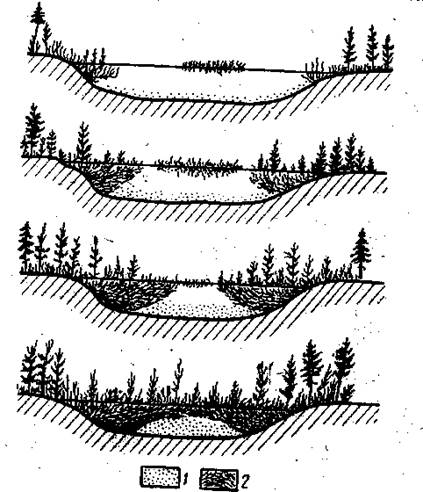

Помимо крупной климатической зональности, при зарастании любого водоема возникает зональность от расположения растительности по влаголюбию. Разные виды растительности зарастающего водоема, перепутываясь, держатся сплошным покровом на поверхности воды, представляя так называемую сплавину. Последняя постепенно затягивает свободную поверхность воды. Утолщаясь, сплавина становится почвой для других видов растений, превращает водоем сначала в трясинное болото, а затем в сплошное плотное болото. Обычная схема зарастания водоема представлена на рис. 9.1.

113

113

/

Рис. 9.1. Четыре стадии зарастания и заиливания озера (по Шмитцу):

1 — сапропелевые накопления; 2— торфяник.

Кроме того, нетрудно заметить, что различия в составе торфяника возможны не только по характеру растительности, но и по существенной смене режима зарастания. Наличие открытой застойной поверхности водоема приводит к зональной смене гумусовых накоплений, распространенных по периферии торфяника, сапропелевыми, накапливающимися в центре (рис. 73), а также к перемежаемости в вертикальном разрезе гумусового материала с сапропелевым при многократной смене режима водного питания торфяника.

Следовательно, возможно возникновение условий для накопления гумусового материала или смешанного.

В истории образования осадочных толщ углеобразование приурочивается к определенным эпохам с периода массового развития наземной растительности.

В пермский период вследствие изменения климата получили развитие растения, приспособившиеся к более сухим условиям. Углеобразователями наряду с папоротникообразными стали голосеменные растения — кордаитыс хорошо развитой древесиной. Массовое накопление растительности также тяготело к прибрежно-морским условиям.

|

|

|

В мезозойское время еще большее развитие получили голосеменные растения — хвойные, гинкговые, цикадовые с повышенным развитием древесины, а с мелового периода появились покрытосеменные — высшие цветовые растения, развивающиеся до

настоящего времени.

Этот тип растений приспособлен к существованию в различных климатических условиях, и торфообразование стало возможным не только в прибрежно-морских, но и 5 континентальных условиях — в долинах рек и озерных равнинах (лимническое угленакопление).

Подмеченные закономерности в размещении угольных пластов в осадочном чехле земного шара указывают, что для развития болот и накопления растительности необходимо возникновение географических ландшафтов определенного типа.

Такие ландшафты возникают:

в прибрежно-морских условиях при наличии обширных приморских равнин, в зоне которых имеются лагуны, остаточные озера, болота, пойменно-дельтовые части дряхлеющих рек или приморские предгорные и межгорные равнины и котловины;

в континентальных условиях — при наличии аллювиальных равнин, предгорных или межгорных равнин и котловин.

Подобные условия возникают в истории континентов на определенных этапах их тектонического развития — при преобладающем значении общего погружения, на фоне которого проявляются колебательные движения подчиненных амплитуд.

Такие тектонические условия возможны для морфологически различных крупных структурных зон — геосинклиналей, прогибов и платформ.

3. Стадийность процесса образования углей

Учение о стадиях происхождения углей в русской науке было создано еще В. М. Ломоносовым и успешно развито крупнейшими геологами-угольщиками нашего времени П. И. Степановым и Ю. А. Жемчужниковым.

Научно обоснованная современная характеристика стадий дана в многочисленных работах Ю.А.Жемчужникова: первая стадия — это превращение растительного вещества в торф. Место действия — болото; время — тысячелетия в ту или иную геологическую эпоху; обстановка земная поверхность.

Торфообразование возможно лишь при ограниченном воздействии кислорода и возрастающей влажности среды до состояния стоячих вод.

Органика сапропелевых углей претерпевает бактериальное и химическое разложение еще в процессе накопления.

Процессы, соответствующие торфяной стадии, приводят к уплотнению осадка, потере воды, развитию новообразований битумного ряда (углеводородов, богатых водородом).

Общая химическая направленность преобразований в этом ряду выражается в уменьшении влажности и перестройке молекул органических соединений (гуминовых кислот, битумов,

карбоидов кислого ряда) с убыванием в их строении водорода и кислорода и возрастанием количества углерода.

Этот процесс в целом носит название углефикации.

Таким образом, специфика исходного материнского состава, условия разложения на торфяной стадии и метаморфизация в ходе геологических процессов во всей совокупности определяют генетическое разнообразие ископаемых углей.

Метаморфизм углей

Под метаморфизмом углей понимается различная степень их обуглероживания, сопровождающаяся изменением их физических и химических свойств, под влиянием геологических процессов.

Проявляется метаморфизм в уменьшении влаги, исчезновении свободных гуминовых кислот, уменьшении количества летучих, увеличении количества углерода, в появлении свойства спекаемоести др.

Прямое влияние высоких температур наиболее отчетливо проявляется при воздействии на угольные массы изверженных пород. Контактово-метаморфические изменения углей широко развиты в природе и проявляются в обуглероживании угольной массы до состояния графита через ряд переходных стадий.

|

|

|

Классическим примером воздействия интрузий на угольные пласты является Тунгусский бассейн. На огромной территории при почти горизонтальном залегании пластов степень углефикации угля значительно изменяется.

Количество летучих варьирует от 30 до 13%. Это обусловлено воздействием сибирских траппов.

Например, одновозрастные нижнекарбоновые угли Подмосковного бассейна и угли западного и восточного склонов Урала очень близки по исходному материалу, но резко отличны по степени метаморфизма. Подмосковные платформенного типа, не опускавшиеся на большие глубины и перекрытые маломощными толщами, являются бурыми, залегающими в рыхлых песках и глинах; угли Кизеловокого бассейна (западный склон Урала) достигли стадии каменных. Они черные, матовые, спекающиеся (марки Г). Угленосная толща собрана в асимметричные складки. На восточном склоне Урала в собственно геосинклинальной зоне угленосные толщи интенсивно дислоцированы. Складки с крутым падением крыльев сильно сжатые, усложненные разрывами. Угли здесь коксующиеся и преимущественно тощие и антрациты.

В зависимости от глубины складчатой структуры и мощности угленосной толщи наблюдается повышение степени углефикации ископаемых углей с глубиной. Это отчетливо проявляется в Донецком бассейне, где в центральной части при наибольшей глубине складчатых структур залегают антрациты. Повышение степени углефикации пластов со стратиграфической глубиной известно в литературе под названием «правила Хильта».свойства и качества ископаемых углей

Петрографическая характеристика

В настоящее время петрографические исследования углей направляются на выделение петрографических типов, характеризующих целые пачки и пласты.

Под петрографическим типом понимаются естественные разновидности угля как горной породы, отличающиеся друг от друга по внешним признакам (блеск, плотность, излом, сложение). Эти признаки возникают в результате определенных количественных и структурных соотношений петрографических компонентов угля, определяемых микроскопически. Соотношение компонентов с учетом стадии метаморфизма придают выделяемым типам определенные физические и химико-

|

|

|

технологические свойства. Поэтому в современной углепетрографии развивается направление, увязывающее типовые особенности угля с возможным профилем их использования.

Ингредиенты углей. В основе петрографической классификации гумусовых углей лежит учение английской исследовательницы Марии Стопе (1919). Она выделила в углях макроскопически, по блеску четыре ингредиента или составных части: фюзен (матовый, шелковистый), дюрен (матовый), кларен (блестящий) и витрен (наиболее блестящий). Существенно отличны они и под микроскопом.

Фюзен - фрагмент растительной ткани, похож на древесный уголь. Волокнистый, с матовым шелковистым блеском, хрупкий и мягкий, встречается в виде линз и примазок на плоскостях наслоения. В шлифах непрозрачный черного цвета, отчетливо видна клеточная структура наподобие сетки черного тюля.

Витрен наиболее блестящий, черный хрупкий ингредиент. Залегает в виде линз и также представляет собой цельный растительный фрагмент. В отличие от фюзена, где сохраняются лишь оболочки клеток, а центральная часть выщелочена и пустотела или выполнена минеральным веществом, в витрине сохраняются клетки в целом.

Дюрен — матовый ингредиент, от бурого до черного цвета. Составляет значительную часть массы угля. Неоднороден. Сложен основной бесструктурной массой, в значительной мере насыщенной включениями, обнаруживающими структуру. Обилие включений и придает дюрену матовость.

Кларен — блестящий черный ингредиент, под микроскопом представляет бесструктурную основную массу с включением структурных элементов, но в гораздо меньшем количестве, чем в дюрене.

Так как фюзен и витрен являются также и микрокомпонентами, то микроскопически выделены дополнительные переходные между ними компоненты с общим названием ксилен.

Основная масса представляет продукт полного разложения исходных тканей с утратой первоначальной структуры и возникновением новых особенностей сложения. Она цементирует форменные элементы.

В настоящее время для технологических целей микрокомпоненты углей подразделены на 5 групп и утверждены ГОСТ 9414—60:

Группа витренита представляет бесструктурные и структурные глубоко гелифицированные микрокомпоненты. Под микроскопом в проходящем свете просвечивают бурокрасными тонами. При нагревании способны плавиться и спекаться.

Группа семивитренита представляет полугелифицированные структурные и бесструктурные микрокомпоненты, они под микроскопом в проходящем свете окрашиваются в светло-коричневые тона. При нагревании не обладают плавкостью, но спекаются.

Группа фюзенита—,фюзенизированные структурные и бесструктурные микрокомпоненты, черные, непрозрачные под микроскопом в проходящем свете. При нагревании не переходят в пластическое состояние и не спекаются.

Группа лейптинита объединяет форменные элементы гумусового ряда — кутикулу, споры, пыльцу, смолы, коровью ткани. Под микроскопом в проходящем свете прозрачны, желтого или оранжево-бурого цвета. При нагревании спекаются.

Группа альгинита представляет сапропелевую основную массу (коллоальгинит) и водоросли (телоальгинит). Вез примеси гумусового материала микрокомпоненты этой группы под микроскопом в проходящем свете желтого цвета. При нагревании способны к спеканию

широкой известностью пользуется генетическая классификации углей Ю.А. Жемчужникова. Им выделены две группы углей: гумолиты и сапропелиты с соответственным подразделением первых на два класса — гумиты и липтобиолиты и вторых —на собственно сапропелиты и сапроколлиты.

Гумиты, содержащие в преобладающем количестве гуминовые вещества из лигнино-целлюлозных тканей с подчиненным значением кутинизированных элементов, представляют наиболее широко распространенный и промышленноценный тип углей. К ним относятся подавляющее количество углей всех известных месторождений. Это черные, хрупкие, не тяжелые горные породы с широким названием — каменный уголь.

Липтобиолиты, состоящие исключительно из кутиновых элементов и смол, имеют ограниченное и даже редкое распространение. Встречаются в виде пропластов в гуммитах и реже в виде самостоятельных маломощных пластов.

3. Технический и элементарный анализы углей

На месторождениях углей как вновь открываемых, так и эксплуатирующихся систематически производят отбор проб на два типа анализов: технический и элементарный.

При техническом анализе определяются влажность W, зольность A, летучие вещества V, кокс К и сера S. Содержание их в лабораторной пробе определяется соответствующим индексом WA или Aа и т. д. Сумма составляющих, исключая серу, приравнивается к 100% по формуле

Wa+Aa+Va+ Ка = 100%.

Влага W ископаемого угля зависит от гидрогеологических условий и от структуры угля.

Зола (A) представляет несгораемую часть угля. Она включает соли, содержащиеся в органической массе, примеси песчаных и глинистых частиц, накапливающиеся в процессе формирования торфяника. Поэтому золу под- разделяют на растительную(конституционную), состоящую из щелочей и растворяющуюся в воде; внутреннюю минеральные примеси, накопившиеся в процессе отложения растительной массы и принесенные ветром

Летучие вещества (V) и кокс (К). При нагревании угля без доступа воздуха его органическая масса начинает разлагаться на газообразные продукты — летучие и твердый коксовый остаток.

Для определения спекаемости углей существует несколько способов. Наиболее известен пластометрический. В приборе несложной конструкции при определенном режиме нагревания добиваются появления в угле полужидкой пластической массы. Слой этой массы систематически замеряется в течение всего времени эксперимента.

За показатель спекания принимается максимальная толщина пластического слоя, измеряемая в миллиметрах (А) При слабых спекающихся свойствах углей У дает величины от 0 до 12 мм, для коксующихся— 13—19 мм.

В it и х испытаниях определяют еще величину усадки (Х), т. е. разницу между начальной и конечной высотой сгрузки прибора углем.

Усадка для коксующихся углей выражается в 15— 28 мм, для сильно плавких — более 35 мм.

Сера (S) в том или ином количестве всегда содержится в угле. Ее источником являются органическая масса и минеральные примеси в виде гипса и пирита. Поэтому серу подразделяют на растительную, колчеданную и сульфатную.

Промышленная классификация углей по физико-химическим показателям

Товарные свойства углей должны обеспечивать экономически целесообразную работу топливных установок или ход технологического процесса при химической переработке углей. В обеспечение этих требований и возникли промышленные классификации углей, где их свойства ограничиваются определенными пределами или стандартами. В зависимости от характера показателя в промышленных классификациях угли подразделяются на группы, марки и классы.

В основу такого подразделения берутся количественные показатели технического и элементарного анализов спекаемости, выхода продуктов (перегонки и некоторых физических свойств.

По физико-химическим показателям угли подразделяются на марки, которые имеют собственное наименование и обозначаются литерами; например, марка Д — длиннопламенный, К — коксовый и т. п. По сходности марок могут быть выделены группы.

Угли одноименных марок отдельных бассейнов различаются по своим химико-технологическим параметрам. Поэтому классификации по маркам разрабатываются для каждого бассейна и утверждаются. По мере изменения технологии потребления углей классификации пересматриваются. Бурые угли имеют для марочного подразделения индекс Б. Подразделяются по количеству влаги на Б1 (Wа — более 40%); Б2 (Wa — 30—40%); БЗ (Wа — до 30%).

При высокой степени углефикации бурых углей с понижением влаги от 20 до 14% они приобретают свойства переходного качества к каменным и могут получить индекс ДБ — длиннопламенные бурые или Г Б — газовые бурые.

Угленосные толщи

Тектоническая классификация угленосных толщ.

Угольные пласты и вмещающие их породы представляют единый генетический комплекс, который известен в литературе под термином угленосная толща.

Более того, отчетливо установлено, что комплексы различных типов, генетически связанных пород угленосной толщи, образуются в единой тектонической и климатической обстановке, т.е. они представляют собой угленосную формацию.

В зависимости от тектонического режима в угленосных формациях возникают характерные диагностические признаки, определяющие благонадежность угольных месторождений и качество углей. Поэтому классификация угленосных формаций по тектоническому признаку является важной. Классификация, предложенная Г.А. Ивановым излагаемая во многих учебниках, заключается в подразделении угленосных формаций на три типа – геосинклинальный, платформенный и переходный.

2014-02-12

2014-02-12 3101

3101