Для микроскопического исследования структуры металлов применяются металлографические микроскопы, которые рассматривают предметы в отраженном свете и могут использоваться для исследования строения непрозрачных предметов. Предел увеличений микроскопов может изменяться от 60 до 1500 раз.

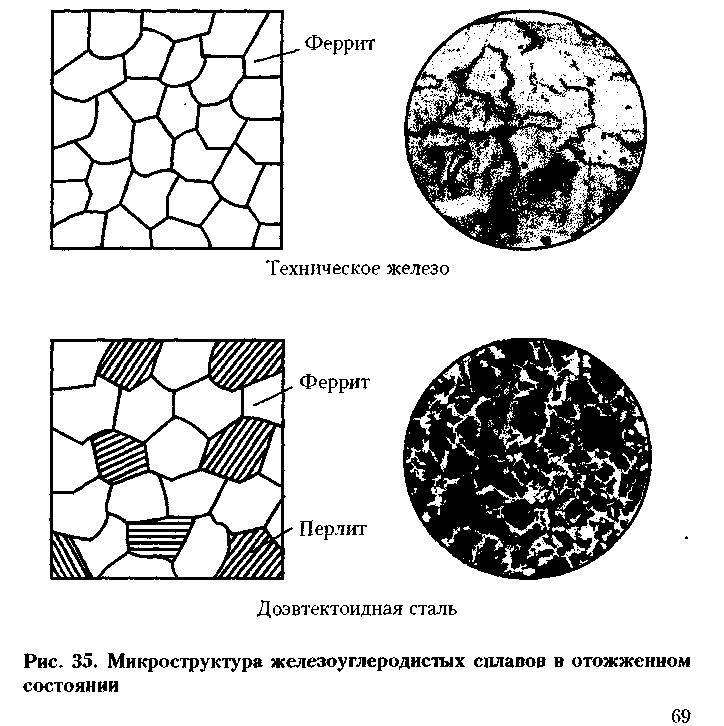

Принцип работы микроскопа сводится к следующему. Структура железоуглеродистых сплавов при исследовании под микроскопом будет иметь различные отметки с четко очерченными границами зерен, так как поток света, попадающий через объектив на поверхность микрошлифа, отражается от поверхности каждого зерна и границ зерен по-разному (рисунок 1). В результате более протравленные участки дают больше рассеянных лучей и выглядят более темными (рисунок 2).

Поток света

Рисунок 1 - Отражение потока света от поверхности микрошлифа

Рисунок 2 – Микроструктура технически чистого железа

Основными узлами микроскопа являются оптическая система, осветительная система с фотографической аппаратурой, механическая система. Оптическая система, включает в себя объектив, окуляр и ряд вспомогательных оптических элементов: зеркала, призмы и т.д. (см. рисунок 3).

Объектив дает действительное, увеличенное, обратное изображение шлифа. Объектив имеет фронтальную плоско-выпуклую линзу, определяющую возможное увеличение ряда так называемых коррекционных линз, предназначенных для устранения нежелательных эффектов хроматической и сферической аберрации, возникающих при прохождении лучей через фронтальную линзу. Хроматической аберрацией называется неодинаковое преломление линзой лучей различного цвета (различной длины волн), которые не имеют одной общей точки схода (фокуса). Она ухудшает четкость изображения, ее можно полностью устранить только применением монохроматического света. В микроскопе для уменьшения хроматической аберрации обычного света в объективе установлены коррекционные линзы из специальных материалов, например, плавикового шпата (флюриты).

В зависимости от степени коррозии хроматической аберрации различают объективы ахроматические и апохроматические. В ахроматах сохранена аберрация для трех монохроматических лучей, а в апохроматах - для двух. Следовательно, степень цветной коррозии в апохроматах выше. Апохроматы применяют главным образом для больших увеличений, ахроматы - для малых и средних увеличений.

Сферическая аберрация заключается в том, что лучи, преломляемые краем линзы и центральной ее частью, не сходятся в одной точке, что ухудшает четкость изображения. Для уменьшения сферической аберрации объектов объективы изготавливают из двух линз - выпуклой и вогнутой, которые имеют одинаковую, но различно направленную сферическую аберрацию; в объективах, применяемых для больших увеличений, линза имеет полушаровую форму и сферическая аберрация выправляется помещением шлифа в так называемый аплатический фокус, т.е. в особой точке на оптической оси объектива, не дающей сферической аберрации. Такие объективы называются апланатами.

Апохроматы являются одновременно апланатами. Однако вследствие своего устройства они дают не вполне плоское, а несколько искривленное изображение, что не позволяет получать одинаковую разность в центре и по краям изображения. Поэтому при работе с апохроматами применяют компенсационные окуляры, исправляющие этот недостаток объектива.

Окуляры дают не только мнимое увеличенное изображение, но и исправляют оптические дефекты, которые полностью не устраняются даже в объективах сложной конструкции. В металлографических микроскопах применяют окуляры трех типов: обычные (Гюйгенса), компенсационные и проекционные.

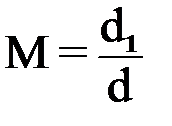

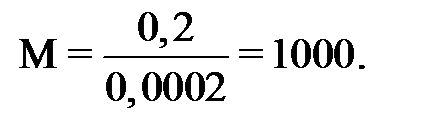

Максимальное полезное увеличение микроскопа, т.е. увеличение, с которым выявляются детали рассматриваемого предмета, определяется по формуле

, (1)

, (1)

где d1 - максимальная разрешающая способность человеческого глаза, равная 0,2 мм;

d- максимальная разрешающая способность оптической системы.

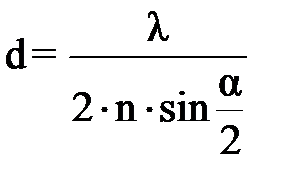

Под разрешающей способностью микроскопа понимается способность микроскопа давать отчетливо разделенные изображения двух близких точек рассматриваемого объекта. Максимальная разрешающая способность оптической системы определяется из условий дифракции, согласно уравнению

, (2)

, (2)

где l - длина волны света (для белого света 6000 А);

n - коэффициент преломления среды между объективом и предметом;

a/2 - половина угла раскрытия входящего светового пучка.

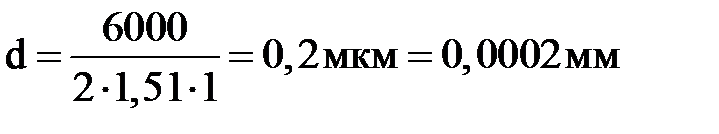

Максимальное полезное увеличение достигается в том случае, если d имеет минимальное значение, когда при постоянной длине волны света l величина n × sin(a/2), называемая числовой апертурой, будет максимальной. Поэтому надо стремиться к наибольшим величинам угла a/2 и коэффициента преломления n. Обычно в микроскопе ведут наблюдения в воздушной среде (n=1) с обычными, так называемыми сухими объективами. Для получения больших увеличений между поверхностью объектива и рассматриваемым объектом создают среду, имеющую высокий коэффициент преломления (кедровое масло, в котором n=1,51). В последующем случае применяют специальные иммерсионные объективы, пригодные для работы с кедровым маслом. Тогда разрешающая способность оптической системы

.

.

При этом максимальное полезное увеличение оптической системы согласно (1) составит

Для четкого изображения объектива надо, чтобы общее увеличение не превосходило полезное увеличение системы.

2015-01-30

2015-01-30 2322

2322