Различные виды восприятия имеют свои специфические закономерности. Наряду с ними существуют и общие закономерности восприятия.

Целостность ― внутренняя органическая взаимосвязь частей и целого в образе. Это свойство проявляется в двух аспектах:

а) объединение разных элементов в целом;

б) независимость образованного целого от составляющих его

элементов.

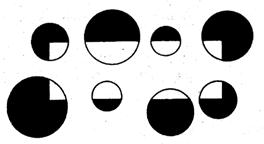

Целостность восприятия выражается в том, что образ воспринимаемых предметов не дан полностью в готовом виде со всеми необходимыми элементами, а как бы мысленно достраивается до некоторой целостной формы на основе небольшого набора элементов. Это происходит и в том случае, если некоторые детали предмета не воспринимаются человеком непосредственно в данный момент времени.

|

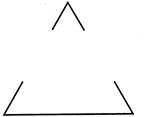

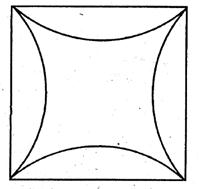

Даже в тех случаях, когда мы не воспринимаем некоторые признаки знакомого объекта, мы мысленно их дополняем. Это хорошо видно на рис.8.

Рис. 8. Целостность восприятия. Тенденция сознания к целостности объекта настолько велика, что мы даже «видим» грани прямоугольника.

|

|

|

|

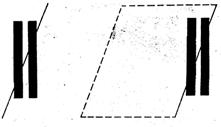

Отдельные части объекта мы стремимся объединить в единое знакомое нам целостное образование. Целостности восприятия способствует включенность объекта в определенную ситуацию (контекст), как это например показано на рис.9.

Рис. 9. Восприятие фрагмента объекта облегчается его включенностью в контекс ситуации. В левом прямоугольнике буквы не опознаются по их фрагментам, в правом прямоугольнике буквы легко читаются благодаря ситуативному контексту.

Константность ― относительное постоянство восприятия образа. Наше восприятие в определенных пределах сохраняет за параметрами их размеры, форму и цвет независимо от условий восприятия (расстояния до воспринимаемого предмета, условий освещенности, угла восприятия).

Изображение величины предмета на сетчатке глаза при восприятии его с близкого и далекого расстояния будет различным. Это интерпретируется нами как удаленность или приближенность предмета (рис.10).

|

Рис. 10. Константность восприятия. Из двух одинаковых по величине объектов более удаленный дает меньшее изображение на сетчатке глаза. Однако это не влияет на адекватную оценку действительной величины.

В наибольшей степени константность наблюдается при зрительном восприятии цвета, величины и формы предметов. При восприятии прямоугольного предмета (например, листа бумаги) с разных точек зрения на сетчатке могут отображаться и квадрат, и ромб, и даже прямая линия. Однако во всех случаях мы сохраняем за этим предметом присущую форму. Белый лист бумаги вне зависимости от его освещенности будет восприниматься как белый лист.

|

|

|

Константность восприятия ― не наследственное качество, она формируется в опыте, в процессе обучения. Восприятие не всегда дает абсолютно верное представление о предметах окружающего мира. Восприятие может быть иллюзорным (ошибочным).

Иллюзия ― это искаженное восприятие реально существующей действительности. Иллюзии обнаруживаются в деятельности различных анализаторов. В наибольшей степени известны зрительные иллюзии, которые имеют самые различные причины: практический опыт, особенности анализаторов, изменение привычных условий.

Например, вследствие того, что движения глаз по вертикали требуют больших усилий, чем движения по горизонтали, возникает иллюзия восприятия прямых одной длины, расположенных по разному: нам кажется, что вертикальные линии длиннее, чем горизонтальные. Если попросить группу людей разделить пополам вертикальную линию, то большинство из них проделают это "в пользу" верхней линии

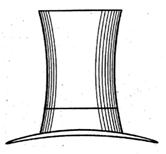

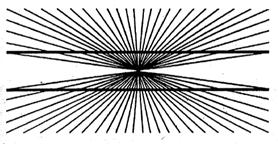

На рис. 11 показан пример иллюзии восприятия высоты цилиндра и ширины его полей. Размеры цилиндра по высоте кажутся больше, а в действительности высота цилиндра и ширина его полей одинакова. Другой пример показан на рис. 12, когда из-за зрительных иллюзий параллельные линии на изображенном фоне искривляются.

Возможны и другие причины зрительных иллюзий, когда мы часто

видим нечто таким не потому, что оно такое, а потому, что оно должно быть таким. Такова особенность психического образа.

| |||

| |||

| Рис. 11. Иллюзия восприятия цилиндра. Размеры по вертикали переоцениваются. В действительности высота цилиндра и ширина его полей одинакова. | Рис. 12. Иллюзия восприятия. Искажение паллельности двух линий |

Предметность ― объект воспринимается нами как обособленное в пространстве и времени отдельное физическое тело. Предметность восприятия означает адекватность, соответствие образов восприятия реальным предметам действительности.

Психические образы предметов человек осознает не как образы, а как реальные предметы, вынося образы вовне, объективируя их. Так, представляя лес, мы отдаем себе отчет в том, что наше представление ― это образ, возникший в сознании, а не реальный лес, ибо мы в данный момент находимся в комнате, а не в лесу.

|

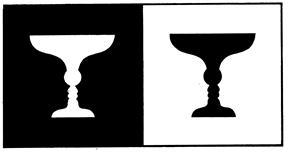

Наиболее ярко предметность восприятия проявляется во взаимообособлении фигуры и фона. В привычных ситуациях мы не обращаем на это большое внимание, но первое что нужно сделать при восприятии зрительной информации, это решить, что считать фигурой, а что фоном. Например, на рис.13 возможно двойственное восприятие: ваза или два лица. При этом, один увидит изображенную на рисунке

Рис.13. Ваза или два лица.

вазу на черном фоне, а другой - увидит два профиля лица на белом фоне. Это означает, что у одних белая ваза оказалась фигурой восприятия, а черные профили – его фоном, у других наоборот. Таким образом между фигурой и фоном восприятия восприятия существуют взаимообратимые отношения.

|

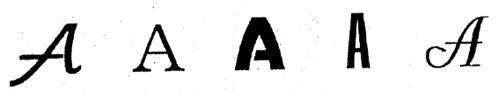

Структурность восприятия. Мы узнаем различные объекты благодаря устойчивой структуре их признаков. В процессе восприятия вычленяются взаимоотношения частей и сторон предметов. Осознанность восприятия неразрывно связана с отражением устойчивых отношений между элементами воспринимаемого объекта в целом. Например, внешне различные, но по существу однотипные объекты опознаются как таковые благодаря отражению их структурной организации, как это показано на рис.14.

Рис.14. Однотипные объекты, например буква А, опознаются как

таковые благодаря отражению их структурной организации.

Осмысленность восприятия определяется пониманием связи сущности предметов и явлений через процесс мышления. Осмысленность восприятия достигается мыслительной деятельностью в процессе восприятия. Всякое воспринимаемое явление мы осмысливаем с точки зрения уже имеющихся знаний, накопленного опыта. Это дает возможность включить новое знание в систему ранее сформированных.

|

|

|

Воспринимая предметы и явления окружающего мира, человек называет их и тем самым относит к определенным категориям объектов (к животным, растениям, к предметам мебели, событиям общественной жизни и т. п.). В этом проявляется категориальность человеческого восприятия.

Смысловая оценка объекта восприятия может происходить мгновенно, без обдумывания. Это наблюдается при восприятии очень хорошо знакомых вещей, фактов, ситуаций.

Восприятие, будучи осмысленным, вместе с тем является и обобщенным. Всякое слово обобщает. Называя воспринимаемый объект знакомым словом, человек тем самым осознает его как частный случай общего. Глядя на сосну и называя это дерево "сосной", мы тем самым отмечаем признаки не только именно этой сосны (высокая, стройная, стоит у дороги и пр.), но и сосны вообще, даже дерева. Степень обобщенности восприятия может быть разной, что зависит от глубины наших знаний о предмете.

|

Благодаря осмысленности и обобщенности восприятия мы домысливаем и достраиваем образ объекта по отдельным его фрагментам. Кроме этого, осмысленность восприятия устраняет некоторые зрительные иллюзии, как это показано на рис. 15 и 16.

| Рис. 15. Осмысленность восприятия. На рисунке слева возникает иллюзия преломления прямой, а на рисунке справа эта иллюзия исчезает | Рис. 16. Замкнутость как принцип перцептивной группировки. Мы видим треугольник, которого нет |

Осмысленность восприятия проявляется в узнавании. Узнать предмет ― значит воспринять его в соотношении с ранее сформированным образом. Узнавание может быть обобщенным, когда предмет относится к какой-либо общей категории (например, "это стол", "это автомашина" и т. д.) и дифференцированным (специфическим), когда воспринимаемый объект отождествляется с ранее воспринимавшимся единичным предметом. Это более высокий уровень узнавания. Для такого рода узнавания необходимо выделение специфических для данного предмета признаков ― его характерных примет. Узнавание затрудняется при недостаточности опознавательных признаков. Минимум признаков, необходимых для опознания объекта, называют порогом восприятия.

|

|

|

Узнавание характеризуется определенностью, точностью и быстротой. Некоторые хорошо известные нам предметы мы узнаем сразу и безошибочно, даже при быстром и неполном восприятии. При узнавании человек не выделяет всех признаков предмета, а использует его характерные опознавательные признаки. Так, подводимую лодку мы узнаем по характерному силуэту с рубкой и не путаем ее с обычной лодкой.

Восприятие в значительной мере зависит от цели и задачи деятельности. В зависимости от этого, в объекте на передний план выступают те его стороны, которые соответствуют данной задаче.

Избирательность ― преимущественное выделение одних объектов перед другими в процессе восприятия. Чаще всего избирательность восприятия проявляется в преимущественном выделении объекта из фона. При этом фон выполняет функцию системы отсчета, относительно которой осуществляются пространственные и цветовые качества фигуры.

Объект выделяется из фона по его контуру. Чем резче, контрастнее контур предмета, тем легче его выделение. Наоборот, когда контуры объекта размыты, вписаны в линии фона, объект трудно различить. На этом основана маскировка военной техники.

Другое проявление избирательности – это выделение одних объектов по сравнению с другими. То, что находится в центре внимания человека при восприятии, называют фигурой, а все остальное фоном. Избирательность восприятия сопровождается централизацией восприятия. При равнозначности объектов преимущественно выделяются центральный объект и объект больший по величине, например, рис. 17).

|  | ||

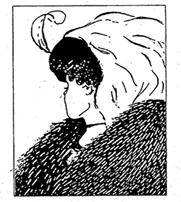

Избирательность восприятия зависит как от объективных предметов, которые воспринимаются, так и от субъективной установки и оттого, какие элементы объекта признаются базовыми. В зависимости от этого вы можете увидеть на рис. 18 молодую или старую женщину.

| Рис. 17. Избирательность воспрятия. Выделяется фигура в центре, а не четыре сегмента по краям. | Рис. 18. Кого Вы видите на этом рисунке: молодую или старую женщину? |

Выделение объекта из окружающей действительности обусловлено его значением для данного человека. Какой-нибудь сложный механизм будет по-разному воспринимать опытный инженер-конструктор или ученик, интересующийся техники просто любопытный человек.

Предмет и фон восприятия динамичны. То, что было предметом восприятия, может из-за неподвижностью или по завершении работы слиться с фоном. Что-то из фона на определенное время может стать предметом восприятия. Динамичность соотношения предмета и фона объясняется переключением внимания с одного объекта на другой.

|

Апперцепция. Зависимость восприятия от опыта, знаний, интересов и установок личности называют апперцепцией. Особенно следует отменить роль профессиональной деятельности в своеобразии индивидуального восприятия. Обусловленность восприятия знаниями, прошлым опытом, профессиональной направленностью проявляется в избирательности восприятия различных сторон предметов, приведенных на рис. 19.

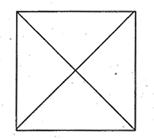

Рис. 19. Этот плоский объект может стать объемным, как только Вы узнаете, что перед Вами изображение пирамиды

Различают личностную (устойчивую) и ситуативную (временную) апперцепцию. Личностная апперцепция определяет зависимость восприятия от устойчивых особенностей личности ― образованности, убеждений и пр. Ситуативная апперцепция является временной, в ней сказываются ситуативно возникающие психические состояния (эмоции, установки и т. п.). Например, ночью в лесу пень может быть воспринят как фигура зверя.

Виды восприятия. В основу классификации восприятия положены следующие критерии:

· ведущий анализатор в восприятии;

· цель восприятия;

· степень организации;

· направленность восприятия;

· форма отражения.

В соответствии с тем, какой анализатор играет в восприятии ведущую роль, различают зрительные, слуховые, осязательные, кинестезические, обонятельные и вкусовые восприятия. При этом любое восприятие определено деятельностью перцептивной системы, т. е. не одного, а нескольких анализаторов. Значение каждого из них может быть неравнозначно: какой-то из анализаторов является ведущим, другие дополняют восприятие предмета или явления. Так, при слушании лекции ведущим является слуховой анализатор, через который воспринимается основная часть информации, но одновременно студент видит преподавателя, следит за его работой, ведет записи в конспект.

В зависимости от цели восприятие бывает преднамеренное и непреднамеренное. Преднамеренное восприятие характеризуется тем, что в его основе лежит сознательно поставленная цель. Оно связано с известными волевыми усилиями. Так, преднамеренным восприятием будет слушание доклад, просмотр тематической выставки. Оно может быть включено в трудовую деятельность (например, рассматривание электрической схемы для определения возможной неисправности), а также может выступать как самостоятельная деятельность ― наблюдение.

Наблюдение -― это произвольное целенаправленное восприятие какого-то объекта, проводимое по определенному плану с последующим анализом и обобщением полученных данных.

Непреднамеренное восприятие ― это такое восприятие, при котором предметы окружающей действительности воспринимаются без специально поставленной задачи. Отсутствует в нем и волевая активность, почему оно и называется непроизвольным. Идя, например, по улице, мы слышим шум машин, видим их, воспринимаем окружающих людей и многое другое.

По степени организации восприятия могут быть организованными и неорганизованными. Организованное восприятие ―это планомерное восприятие предметов или явлений окружающего мира. Организованное восприятие особенно проявляется при наблюдении. Неорганизованное восприятие ― это обычное непреднамеренное восприятие окружающей действительности.

Восприятие бывает внешненаправленным (восприятия предметов и явлений внешнего мира) и внутренненаправленным (восприятие собственных мыслей и чувств).

По форме существования отражаемой в восприятии материи выделяют:

· восприятие пространства, предметов и явлений окружающегомира;

· восприятие человека человеком;

· восприятие времени;

· восприятие движений.

В восприятии пространства различают восприятие величины, формы, объемности, глубины (или удаленности) предметов, линейной и воздушной перспективы.

Восприятие величины и формы предметов обусловлено совместной деятельностью зрительных, мышечных и осязательных ощущений. Основой этого восприятия является величина объективно существующих предметов, изображения которых получаются на сетчатке глаза. Особенность строения человеческого глаза такова, что изображение предмета, находящегося на далеком расстоянии, будет меньшим, чем изображение равного ему предмета, расположенного близко от нас.

Восприятие формы ― сложный процесс зрительного восприятия, при котором большое значение имеют движения глаз. При этом оптические данные обрабатываются мозгом в сочетании с данными глазодвигательных мышц: глаз как бы ощупывает предмет и функционирует в качестве измерительного прибора. При восприятии плоской формы существенное значение имеет отчетливое различение очертаний предметов, его контура. При восприятии объемной формы существенную роль играет глубинное зрение. Так, форма куба вблизи кажется более вытянутой, а вдали ― уплощенной. Тоннели, аллеи и другие подобные протяженные объекты издали кажутся короче, чем при восприятии с близкого расстояния.

При восприятии формы предмета значение имеет его взаимодействие с фоном. В зрительном восприятии фон выступает основанием для системы отсчета ― цветовые и пространственные характеристики объектов оцениваются относительно фона. Фон дает информацию о ситуации восприятия, обеспечивает константность восприятия. При совпадении контуров обоих объектов могут возникнуть так называемые двойственные фигуры (рис. 19).

|

Рис. 19. Пример восприятия двойственной фигуры при

совпадении контуров объектов

Четкости восприятия содействует резкая очерченность контура объекта. С различения контура объекта и начинается процесс восприятия, лишь после этого различаются его форма и структура.

Только зрение не может обеспечить правильное восприятие формы предметов. Это достигается при соединении зрительных ощущений с мышечно-двигательными и осязательными или представлениями, оставшимися от прошлого опыта. Так происходит непосредственное восприятие формы предмета или его рельефа путем осязания, в котором принимает участие кожный и двигательный анализатор.

|

В основе восприятия объемности предметов лежит бинокулярное зрение (видение с помощью двух глаз). При этом видении получаются два изображения: на сетчатке левого и правого глаза. Эти изображения не совсем одинаковы: изображение предмета на сетчатке левого глаза отражает его больше с левой стороны, тогда как на сетчатке правого глаза отражается больше правая сторона предмета. Одновременное видение предмета двумя глазами дает впечатление объемности воспринимаемого предмета. При значительном удалении от нас предметов, когда их изображения на обеих сетчатках теряют свои различия, мы воспринимаем предметы как объемные на основании представлений, сохранившихся от рассматривания на близком расстоянии (рис. 20).

Рис. 20 Относительный размер как монокулярный признак удаленности.

При этом большое значение имеют законы перспективы и светотени. Известно, что на плоской картине, руководствуясь правилами перспективы и светотеней, можно изобразить предметы так, что они будут восприниматься как объемные.

Восприятие глубины (или удаленности) достигается прежде всего с помощью бинокулярного зрения, т.е. видения двумя глазами. Восприятие удаленности предмета зависит не только от величины его изображения на сетчатке глаза, но и от силы напряжения глазных мышц, кривизны хрусталика. При восприятии далеких предметов хрусталик становится плоским. При восприятии близких объектов кривизна (выпуклость) его возрастает. Это изменение кривизны хрусталика в зависимости от удаленности рассматриваемых предметов называется аккомодацией.

Правильно воспринимать расстояние до значительно удаленных от нас предметов с помощью лишь одного глаза (монокулярное зрение) мы не можем. Монокулярное зрение позволяет правильно оценивать расстояние только при удаленности от нас предметов на расстоянии не больше 30 метров. Объясняется это тем, что аккомодация (т. е. изменение кривизны) хрусталика глаза, играющая главную роль при оценке расстояния при монокулярном зрении, обеспечивает ясное видение только на близком от нас расстоянии.

|

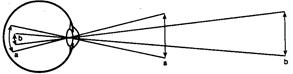

В восприятии удаленности при расстояниях до предмета, более 30 метров, при бинокулярном зрении важную роль играет механизм конвергенции глаз (т.е. согласованное движение глаз, обеспечивающих ясное изображение предмета на их сетчатках). Мышечно-двигательные ощущения при конвергенции глаз позволяет нам судить о том, какие предметы ближе, какие дальше от нас (рис. 21).

|

Рис. 21. Для оценки удаленности объектов используется информация

о величине угла конвергенции и дивергенции зрительных осей

Для восприятия удаленности предметов существенное значение имеют не только аккомодация хрусталика и взаиморасположение зрительных осей, но и линейная и воздушная перспективы. Удаляющиеся линии как бы сходятся у горизонта. Линейная перспектива усиливается ослаблением разницы между светом и тенью, выпадением отдельных мелких деталей. Воздушная перспектива состоит в некотором изменении цвета предметов под влиянием голубоватого оттенка воздуха. Пространственная перспектива определяется также по градиенту плотности. Определение глубины пространства ограничено порогом глубинного зрения.

Способность правильно оценивать пространственные отношения объектов называют глазомером. Различают статический и динамический глазомеры. Статический глазомер ― определение размеров неподвижных предметов с учетом их удаленности. Динамический глазомер ― способность определять расстояние между движущимися объектами. Существуют значительные индивидуальные особенности глазомера.

Способность видеть самые мелкие предметы называется остротой зрения или разрешающей способностью глаза. Острота зрения равняется 1, если человек различает объекты с угловым размером в 1 мин. Например, люди с нормальным зрением различают на расстоянии 100 м объекты величиной в 3 см.

Восприятие человека человеком. Как объект восприятия человек отличается особой социальной значимостью. При восприятии нового для себя человека субъект выделяет в нем те особенности его внешности, которые дают информацию о его социальных качествах. Особо выделяются осанка, походка, жестикуляция, мимика, голос, речь, манеры. На одном из ведущих признаков оказываются профессиональные характеристики человека, его социальный статус, основные нравственные и коммуникативные качества: злой, добрый, веселый, замкнутый, общительный и др.

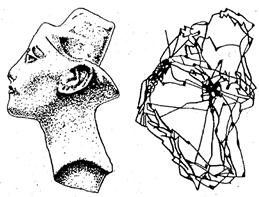

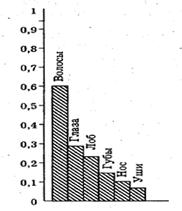

Восприятие лица человека также происходит избирательно. Здесь в первую очередь срабатывает механизм влияния прошлого опыта и мышления, выделяющий в воспринимаемом изображении наиболее информативные места, на основе которых, соотнеся полученную информацию с памятью, можно составить о нем целостное представление. Изучение движений глаз человека, рассматривающего изображение человека, проведенное А.Л. Ярбусом, показало, что изображения содержат участки, несущие в себе наиболее интересную и полезную для восприятия информацию. При анализе таких элементов, на которых более всего останавливается взор в процессе рассматривания, обнаружено, что движения глаз фактически отражают процесс мышления. Установлено, что при рассматривании человеческого лица наблюдатель больше всего внимания уделяет глазам, губам и носу (рис. 22).

|  | ||

| Рис. 22. Запись движения глаз (окулограмма) при восприятии объекта. | Рис. 23. Вероятность опорной роли элементов лица при опознании. |

Глаза и губы человека действительно являются наиболее выразительными и подвижными элементами лица, по характеру и движениям которых мы судим о психологии человека и его состоянии (рис.23). Они многое могут сказать наблюдателю о настроении человека, о его характере, отношении к окружающим людям и о многом другом.

Интересно отметить, что возникший по внешним признакам обобщенный образ человека влияет на взаимодействие с этим человеком.

Восприятие времени ― это отражение объективной длительности, скорости, темпа, ритма и последовательности явлений действительности (рис. 24).

Благодаря восприятию времени отражаются изменения, происходящие в окружающем мире. Чувство времени не врожденное, оно развивается в процессе жизни на основе накопления опыта. Поскольку время наряду с пространством есть форма существования материи, все наши анализаторы воспринимают движения материи не только в пространстве, но и во времени. Поэтому специального, самостоятельного анализатора времени нет. В отражении времени участвует весь комплекс анализаторов.

В основе восприятия времени лежит ритмическая смена возбуждения и торможения. Ее динамика в нервной системе и составляет

физиологическую основу восприятия времени.

|

Рис. 24.Восприятие времени и его компонентов.

Временные промежутки определяются ритмическими процессами, происходящими в организме человека. Ритм в работе сердца, ритмическое дыхание, ритмический характер ежедневной жизни влияют на выработку рефлексов на время.

Восприятие длительности явлений. При оценке продолжительности событий и временных интервалов следует учитывать особенности субъективного восприятия времени. При положительных эмоциях время недооценивается, а при отрицательных ― переоценивается. Преуменьшение времени ― это всегда результат доминирования возбуждения над торможением. Преувеличение времени связано с преобладанием торможения, которое возникает в результате воздействия однообразных, малозначимых раздражителей. При одинаковых условиях деятельности ― времени менее 1 мин обычно преувеличивается, а времени больше 5―10 мин. ― преуменьшается. Наиболее коротким кажется время, в течение которого надо успеть сделать многое.

Точному, непосредственному восприятию времени поддаются лишь короткие временные интервалы. Установлено, что наиболее точной оценке временных интервалов способствуют слуховые и кинестетические ощущения. Если событие совершается очень медленно, восприятие его длительности опирается на показатели, позволяющие делить время на определенные отрезки. Способность к оценкам малых интервалов времени в производственной деятельности развивается довольно быстро. Как показали психологические исследования С.Г. Геллерштейна, достаточно пятидневных упражнений, чтобы человек смог хорошо оценивать время в 0,01―0,02 с и точно определить разницу во времени между 0,15 и 0,2 с.

Восприятие длительности времени зависит от содержания деятельности человека. Часы, дни и недели, заполненные значительными и интересными событиями, кажутся быстротечными, короткими. Отрезки времени, в течение которых не произошло ничего особенного, все было однообразно, привычно, представляются особенно длинными.

При воспоминании наблюдается другой характер оценки времени. Время, насыщенное в прошлом переживаниями, деятельностью, вспоминается как более продолжительное, а длительный период жизни, наполненный малоинтересными и однообразными событиями, вспоминается как быстро прошедший.

Восприятие последовательности явлений опирается на четкую расчлененность и объективно существующую смену одних явлений другими. Оно также связано с представлениями о настоящем, прошедшем и будущем, отражающими объективные, периодически повторяющиеся процессы в природе.

Восприятие темпа ― это отражение скорости, с которой сменяют друг друга отдельные стимулы совершающегося во времени процесса (например, чередование звуков). Восприятие ритма ― это отражение равномерного чередования стимулов, их размеренности при воздействии предметов и явлений объективной действительности на наши органы чувств.

Восприятие движения ― это отражение во времени положения объектов или самого наблюдателя в пространстве (рис. 25).

Наблюдая движения, прежде всего воспринимают:

· характер движения (сгибание, разгибание, отталкивание, подтягивание и т. п.);

· форму движения (прямолинейное, криволинейное, круговое, дугообразное и т. п.);

· амплитуду (размах) движения (полная, неполная);

· направление движения (направо, налево, вверх, вниз);

· продолжительность движения (краткое, длительное):

· скорость движения (быстрое или медленное, при циклических движениях ― быстрый или медленный темп);

· ускорение движения (равномерное, ускоряющееся, замедляющееся, плавное, прерывистое).

|

|

Рис. 25. Восприятие движений и его компонентов

Восприятие движения осуществляется в результате взаимодействия нескольких анализаторов: зрительного, двигательного, вестибулярного, слухового (при звучании движущегося предмета). Основными сигналами направления и скорости движения объекта являются мышечные раздражения от обоих глаз, следящих за предметом, головы, при ее повороте в сторону движения предмета, а также раздражения, поступающие от сетчатки глаз, на которых возникают изображения фиксируемого взором предмета. Усиление напряженности глазных мышц и связанное с этим определенное увеличение изображения на сетчатке глаз служат сигналом приближения объекта к наблюдателю. При удалении наблюдается обратная картина и когда объект находится далеко, напряжение глазных мышц ослаблено. Наблюдая движения, прежде всего воспринимают:

· характер движения (сгибание, разгибание, отталкивание, подтягивание и т. п.);

· форму движения (прямолинейное, криволинейное, круговое, дугообразное и т. п.);

· амплитуду (размах) движения (полная, неполная);

· направление движения (направо, налево, вверх, вниз);

· продолжительность движения (краткое, длительное):

· скорость движения (быстрое или медленное, при циклических движениях ― быстрый или медленный темп);

· ускорение движения (равномерное, ускоряющееся, замедляющееся, плавное, прерывистое).

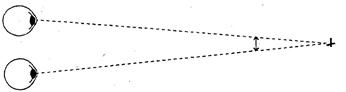

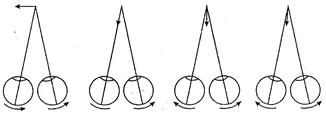

Восприятие направления движения происходит благодаря парной работе глаз, как это показано на рис. 26.

|

Рис. 26. Парная работа глаз – один из механизмов, обеспечивающих

восприятие направления движения объектов

Экспериментально установлено, что точность восприятия движения предметов зависит от нескольких условий:

· чем ближе к наблюдателю движущийся объект, тем точнее восприятие его скорости и направления;

· восприятие объекта движения при движении его перпендикулярно лучам зрения наблюдателя точнее, чем при движении вдоль лучей зрения;

· восприятие движения при центральном зрении точнее, чем при видении периферическим зрением;

· восприятие направления и скорости движения послеживающим взором точнее, чем неподвижным взором;

· восприятие точнее, если движение объекта происходит на фоне неподвижных объектов;

· точность восприятия движения увеличивается, если человек упражняется в оценках расстояний и оценках времени.

Индивидуальные различия в восприятии. В восприятии проявляются индивидуальные особенности людей, которые объясняются всей историей формирования каждой личности и характером ее деятельности. Прежде всего, различают два типа восприятия: аналитический и синтетический.

Для людей аналитического типа восприятия характерно внимание к частностям, деталям, отдельным признакам предмета или явления. Лишь затем они переходят к выявлению общих моментов. Для людей синтетического типа восприятия характерно внимание к целому, к основному в предмете или явлении, иногда в ущерб восприятию частных признаков. Если люди первого типа более внимательны к фактам, то люди второго ― к их значению.

Однако многое зависит от знаний об объекте восприятия и от цели, стоящей перед человеком. Тип восприятия менее обнаруживается при непроизвольном восприятии и в тех случаях, когда перед человеком стоит цель сравнения двух объектов. Психологические исследования по выявлению типов восприятия убедительно показали, что одни испытуемые преимущественно выделяют "абсолютные" свойства предметов, а другие ― преимущественно отношения между этими свойствами. Первое характерно для аналитического типа, второе - для синтетического.

На восприятие влияют чувства, переживаемые человеком. Люди, отличающиеся повышенной эмоциональностью и впечатлительностью, гораздо чаще видят объективные факторы в свете своих личных переживаний, своих симпатий и антипатий. Тем самым в описание и оценку объективных фактов они невольно привносят налет субъективизма. Таких людей относят к субъективному типу восприятия в отличие от объективного типа, для которого характерна большая точность и в отношениях и оценках.

2.2.3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Представление – это создание, конструирование конкретных образов предметов и явлений, которые ранее воздействовали на наши органы чувств и которые мы когда-либо воспринимали. Представление связано с восприятием. По сравнению с образами восприятия, образы представлений отличаются меньшей яркостью, фрагментарностью, обобщенностью и динамичностью. Представления – не механическая репродукция образов восприятия, это - изменчивое образование. Образ представления определяется как целями и задачами создания этого образа, так и индивидуальными особенностями человека, его интересами, направленностью. Создание образов представлений сопровождается микродвижениями, которые называются идиомоторными.

Физиологическую основу представлений составляют «следы» в коре больших полушарий головного мозга, остающиеся после реальных возбуждений центральной нервной системы при восприятии.

Основными функциями представлений являются: сигнальная, регулирующая и настроечная.

Сущность сигнальной функции состоит в отражении в каждом конкретном случае не только образа предмета, ранее воздействовавшего на наши органы чувств, но и содержащейся многообразной информации о нем, которая впоследствии под влиянием конкретных воздействий превратились в систему сигналов, управляющих нашим поведением. Отличительной особенностью сигнальной функции, например, двигательных представлений, является то, что в них сигнальное значение приобретают не только свойства двигательного акта (форма, направление движения, развиваемые усилия и др.), но и все системы организма. участвующего в осуществлении движений.

Регулирующая функция представлений состоит в отборе нужной информации о предмете или явлении, ранее воздействовавшем на наши органы чувств, с учетом реальных условий предстоящей деятельности. Благодаря регулирующей функции актуализируются именно те стороны, например, двигательных представлений, на основе которых с наибольшим успехом решается поставленная задача.

Настроечная функция представлений проявляется в ориентации деятельности организма человека на определенные параметры отражения воздействий окружающего мира. При этом, появившийся. например, двигательный образ обеспечивает настройку двигательного аппарата на выполнение соответствующих движений.

Представления разделяют:

а) по видам анализаторов, которые в них задействованы,

б) по степени обобщенности,

в) по степени проявления волевых усилий,

г) по продолжительности.

По видам анализаторов, которые задействованы в формировании представлений различают:

· зрительные (образ человека, предмета, пейзаж),

· слуховые (представления музыкальной мелодии),

· обонятельные (представления запаха цветов роз),

· осязательные (представления предмета, к которому прикасался ранее),

· двигательные (представления движений своего тела и конечностей при прыжке) и др.

Деление представлений на виды по анализаторам довольно условно, поскольку наиболее часто представления возникают на основе двух или нескольких анализаторов.

По степени обобщенности представления бывают единичными и общими.

Единичные представления - основаны на восприятии одного, конкретного предмета (ель, береза).

Общие – это представления, обобщенно отражающие множества сходных предметов (дерево, березовая роща и т.д.).

По степени проявления волевых усилий представления различаются на непроизвольные и произвольные.

Непроизвольные представления – это представления, возникающие спонтанно, без активизации воли и памяти человека.

Произвольные представления - это представления, возникающие у человека под воздействием воли и памяти человека.

По продолжительности представления делятся на оперативные, кратковременные и долговременные.

Оперативные представления – представления, извлекаемые человеком из своего сознания для обслуживания оперативных интересов его деятельности. Например, деятельность авиадиспетчера.

Кратковременные представления – это представления весьма непродолжительные по времени. Например, школьнику на занятиях требуется ответить на какой-то вопрос, и пока он это делает, в его сознании функционируют нужные для этого представления.

Долговременные представления – представления, которые сохраняются в памяти человека и используются им длительное время и достаточно часто. К ним относятся в основном профессиональные представления. В качестве примера приведем профессиональную деятельность музыкантов, художников, конструкторов.

2.2.4. ПАМЯТЬ

Память – это отражение прошлого опыта человека путем его запоминания, сохранения и воспроизведения. Значение памяти в жизни человека лучше всех охарактеризовал великий психолог С.Л. Рубинштейн. Он писал: "Без памяти мы были бы существами мгновения. Наше прошлое было бы мертво для будущего. Настоящее, по мере его протекания, безотвратно исчезало бы в прошлом. Не было бы ни основанных на прошлом знаний, ни навыков. Не было бы психической жизни …" Память связывает прошлое субъекта с его настоящим и будущим, является важнейшим психическим процессом, лежащим в основе развития, обучения, социализации личности, обеспечивая единство и целостность личности.

Различают два вида памяти: генетическую (наследственную) и индивидуальную (прижизненную). Наследственная память сохраняет информацию, которая определяет анатомическое и физиологическое строение организма и врожденные формы поведения (инстинкты). Прижизненная память – это отражение прошлого опыта, полученного с момента рождения человека путем запоминания, сохранения и воспроизведения в необходимый момент. Многие из нас жалуются на плохую память. Однако объем памяти человека не имеет пределов. В настоящее время считается, что человек запоминает всю полученную информацию, но удерживает в сознании только часть ее.

Виды индивидуальной памяти выделяются в соответствии с тремя основными критериями:

· время удержания информации в сознании;

· целенаправленность запоминания и воспроизведения;

· содержание информации.

В соответствии с первым критерием, различают мгновенную, кратковременную, промежуточную и долговременную память. Мгновенная память связана с удержанием образа раздражителя, воздействующего на наши органы чувств в течение 0,1–0,5 с без переработки. Если информация не превращается в другую форму хранения, то необратимо теряется.

Часть информации из мгновенной памяти попадает в кратковременную, которая обеспечивает удержание информации в сознании человека приблизительно двадцать секунд. Она ограничена по объему. Объем кратковременной памяти у человека индивидуален, колеблется в пределах 7 +_ 2 единицы информации и может помочь прогнозировать успешность обучения.

Поскольку объем кратковременной памяти ограничен, информация из нее выводится в промежуточную, где хранится для использования в текущей деятельности.

Время удержания информации в промежуточной памяти исчисляется часами, а затем она вновь переводится в кратковременную память, где вторично оценивается, обобщается, а только затем частично переводится в долговременную память. Объем долговременной памяти практически неограничен, также неограничено и время хранения информации в ней. Информация в долговременной памяти преобразуется и предполагается, что она не повреждается, а затруднения в воспроизведении связаны с нарушением доступности информации.

Так кратко может быть описана последовательность преобразования информации от чувственного восприятия мгновенной памяти до долговременного хранения (долговременной памяти).

Непроизвольная память – это запоминание и воспроизведение без специально поставленной задачи, цели что-либо запомнить или воспроизвести. Когда человек ставит перед собой цель усвоить или воспроизвести информацию, говорят о произвольной памяти.

В зависимости от содержания запоминаемой информации, выделяют сенсорную моторную, эмоциональную и словесно-логическую память.

Сенсорная память (образная) – это запоминание, сохранение и воспроизведение воспринятых ранее образов. К этому виду памяти относятся зрительная, слуховая, обонятельная, осязательная и вкусовая память. Ведущую роль в жизни людей обычно выполняет зрительная и слуховая память. Иногда встречаются люди, обладающие уникальной зрительной памятью, характеризующейся детализированной наглядностью зрительных образов, хранящихся в памяти, которые практически не отличаются от образов восприятия. Такая память называется эйдетической. Образная память обычно ярче проявляется у детей и подростков. У взрослых людей ведущая память, как правило, не образная, а логическая. Однако у людей "художественных профессий" хорошо развита образная память.

Двигательная память – запоминание, сохранение и воспроизведение различных движений и систем. Двигательная память обнаруживается очень рано. Это прежде всего память на позу, положение тела в пространстве. Двигательная память лежит в основе профессиональных спортивных навыков, танцевальных фигур и бесчисленных автоматических движений. Двигательная память у некоторых людей остается ведущей на всю жизнь, у других основную роль играют другие виды памяти.

Эмоциональная память – запоминание, сохранение и воспроизведение определенных эмоциональных состояний, чувств при повторном воздействии или представления ситуации, в которой эти переживания возникли. Пережитые и сохраненные в памяти, чувства выступают как сигналы, либо побуждающие, либо удерживающие от каких-то действий, вызвавших в прошлом отрицательные переживания. Эмоциональная память сопровождает все виды памяти, но особенно ярко она проявляется в отношениях людей. На ней основываются способность сопереживать другим людям, сочувствовать им, а также чувства "симпатии – антипатии", осторожность и т. д.

Словесно-логическая память – это запоминание, сохранение и воспроизведение вербальной информации, ее смысла, логики рассуждений, доказательств. Будучи тесно связанной с языком, речью, мышлением, она играет ведущую роль в процессе усвоения знаний, обучения. С ее помощью образуется информационная база интеллекта человека.

Все перечисленные виды памяти взаимосвязаны. Так, эмоциональная память, словесно-логическая или образная не могут существовать изолированно друг от друга. Они же обязательно будут произвольными или непроизвольными. Одновременно кратковременными, долговременными.

Процессы памяти. К процессам памяти относятся запоминание, сохранение, воспроизведение и забывание. Деление памяти на процессы не плод вымысла психологов. Каждый процесс может нарушаться изолированно. Так, на начальной стадии амнезии утрачивается способность запоминать новую информацию, хотя процесс сохранения и воспроизведения прошлого опыта не нарушен. Воспроизведение часто является слабым местом нашей памяти. Вы не в состоянии вспомнить в нужный момент формулу, фамилию, эпизод и т. д. Спустя какое-то время эта информация сама всплывает в памяти. Значит, сохранение не нарушено, но нарушен был доступ к этой информации, и человек не смог воспроизвести то, что знал. Следовательно, процессы существуют как самостоятельные, но вместе с тем они взаимосвязаны и взаимообусловлены. Например, воспроизведение зависит от запоминания и сохранения, запоминание – от воспроизведения. Чем чаще информация воспроизводится, тем лучше сохраняется и запоминается.

Таким образом, процессы памяти – это сложное единство запоминания, сохранения, воспроизведения и забывания.

Запоминание – процесс, направленный на усвоение и сохранение информации, обстоятельств жизни и деятельности, воспринимаемых человеком. Различают непроизвольное и произвольное запоминание. Непроизвольное запоминание – это непреднамеренное усвоение чего-либо, т. е. человек не ставит перед собой цель, не использует никаких мнемических приемов для запоминания. На эффективность непроизвольного запоминания влияют:

· цель и задачи деятельности. Любая информация, связанная с деятельностью человека непроизвольно запоминается в несколько раз лучше, чем не связанная с деятельностью;

· сложность деятельности. Чем сложнее интеллектуальная деятельность с информацией, тем лучше ее усвоение;

· не только характер деятельности, но и ее протекание, завершенность отражаются на процессе запоминания. Прерванные, незавершенные действия в силу сохраняющегося мотивационного напряжения запоминаются лучше, чем завершенные. Это явление вошло в психологическую науку как название "эффект Зейгарника";

· эмоциональное отношение к информации. Все эмоционально окрашенное запоминается лучше, чем нейтральное. Но необходимо учитывать и обратную сторону влияния эмоций. Сильные эмоции препятствуют полноте запоминания, сужая поле внимания. Сильные эмоции, повышенная тревожность отражаются и на качестве воспроизведения (например, на экзамене);

· интересы человека и значимость информации для него.

Произвольное запоминание – целенаправленное усвоение информации – зависит от:

· установки на запоминание. Установка влияет не только на процесс запоминания, но и на длительность сохранения информации;

· мотивов запоминания. Если человек осознает значимость информации, она усваивается лучше;

· способов усвоения или заучивания информации.

Способы заучивания бывают: 1) механическое, многократно повторяемое, дословное усвоение информации, при котором тратится много сил, результативность низкая; 2) логическое, основанное на выделении основных единиц текста, установлении между ними связей, определении новизны информации, ее связи с уже известным и т. д., т. е. смысловая переработка информации в ее взаимосвязи с прошлым опытом человека, ее систематизация. Эффективность логической памяти во много раз выше, чем механической;

· организации деятельности, характера предыдущей или последующей деятельности;

· смысловое и речевое оформление материала.

Сохранение – это сложный динамический процесс разработки, систематизации, обобщения материала, овладения им. Материал лучше сохраняется, если активному запоминанию с использованием смысловых приемов сопутствует эмоциональная окраска, заинтересованность в информации и стремление лучше и прочнее удержать ее в памяти. Прочность сохранения зависит и от использования этой информации, применения ее в деятельности и от повторения. Повторение активного, разнообразного, направленного на сравнение, сопоставление и приведение информации в систему. При однообразном повторении отсутствует мыслительная активность, снижается интерес к информации. Кроме того, неизменная информация не удерживается долго в сознании.

Воспроизведение – это процесс восстановления информации, извлечения ее из памяти. Это творческий процесс, один из самых активных процессов памяти. В процессе воспроизведения в результате мыслительной переработки идет реконструкция воспроизводимой информации, комбинирование ее с текущими событиями, целями воспроизведения.

Воспроизведение может быть непроизвольным, опирающимся на неосознанные установки, ассоциации, и произвольным. Произвольное, целенаправленное воспроизведение – это сознательный процесс вспоминания или припоминания информации. Воспроизведение предполагает относительно высокий уровень сознания и активность мыслительной деятельности. Выделяют три уровня воспроизведения: узнавание, вспоминание и припоминание.

Узнавание – актуализация информации, образа, присутствующих в перцептивном поле, при опоре на повторное восприятие. Это может быть предмет, ситуация, событие, состояние (эмоциональное).

Вспоминание – актуализация информации (образа), не вызывающая затруднений и не требующая опоры на восприятие или "подсказки".

Припоминани е – воспроизведение, требующее волевых усилий для доступа к информации, хранящейся в памяти, для извлечения, для воссоздания ее.

Забывание – это невозможность вспомнить, воспроизвести, или неправильное воспроизведение какого-либо материала, информации. Исследование процесса забывания показало, что на процесс забывания влияет ряд факторов. В том числе время, прошедшее с момента заучивания. Известно, что забывание наиболее ярко проявляется в первые 6 часов после заучивания. Чтобы сохранить информацию в памяти надолго, ее целесообразно повторять с такими интервалами: через 15–20 минут, затем через 8–9 часов и потом через 24 часа. Ранние повторения возмещают быстрое первоначальное забывание. Однако С.Л. Рубинштейн выявил, что со временем воспроизведение иногда не ухудшается, а улучшается. Это явление, названное реминистенцией, обусловлено рядом причин: 1) реминистенция бывает наиболее ярко выражена у детей дошкольного возраста; 2) характер заучиваемого материала (улучшается воспроизведение бессмысленного материала); 3) способом заучивания (реминистенция чаще проявляется при свободном, нежели дословном запоминании материала, при воспроизведении логически построенного материала; 4) отношение к материалу (интерес).

Забывание имеет также свои особенности:

· использование материала, информации в деятельности (что не используется, то быстрее забывается);

· вытеснением из сознания в бессознательную сферу травмирующих переживаний (З.Фрейд). Забывается то, что нарушает психическое равновесие, вызывает эмоциональное напряжение;

· характер предыдущей и последующей деятельности (проактивное и ретроактивное торможение);

· актуальность информации для человека, ее значимость для достижения целей. Информация, которая теряет свою актуальность и значимость, быстрее забывается;

· забывание может быть связано с возрастными особенностями человека. Часто пожилые люди легко вспоминают прошлые события, но легко забывают новую, только что полученную информацию. Этот феномен называется " законом Рибо ", или законом обратного хода памяти.

2.2.5. МЫШЛЕНИЕ

Отражая действительность на чувственном уровне, человек получает разнообразную информацию о предметах и явлениях окружающего мира, которые фиксируются в сознании в виде зрительных, слуховых, обонятельных, вкусовых и иных образов. Однако такой информации об объективном мире человеку недостаточно для удовлетворения разнообразных потребностей жизнедеятельности, которая требует глубокого и всестороннего знания предметов, явлений, с которыми приходится иметь дело. Исчерпывающие знания о предметах и явлениях действительности, их внутренней, непосредственно не данной в ощущениях и восприятиях сущности, человек постигает мышлением.

Мышление – это обобщенное и опосредованное отражение действительности человеком в ее существенных связях и отношениях.

Мышление характеризуется рядом особенностей.

Первая особенность выражается в опосредованном характере отражения. Мыслительная деятельность человека опосредована его знаниями, личным опытом и опытом человечества. Подавляющим большинством открытий, совершенных с помощью мышления, мы пользуемся каждый день. Найденные другими людьми законы, а также личный опыт людей являются ключом к решению многих проблем.

Второй особенностью мышления является обобщенный характера мыслительной деятельности. Мы воспринимаем единичные предметы, а мыслить при этом можем обобщенно. Область того, о чем мы мыслим, всегда шире области того, что мы воспринимаем. Для решения каждой конкретной задачи мы применяем обобщенные знания, правила, законы и т. д. Особенностью зрелого мышления является движение мысли от общего к единичному и наоборот. Обобщение единичного и применение общих законов – важнейшая особенность мышления. Возможность обобщенного познания обеспечивается тем, что мышление человека отражает окружающий мир не только в образной, но и в словесной форме.

Связь мышления с языком и речью – третья особенность мышления. Всякая мысль выражается и формулируется в речи. Чем четче мысль, тем яснее она выражается. И наоборот, чем совершеннее формулировка, тем отчетливее становится сама мысль. Связь мышления с языком и речью обнаруживает социальную природу мышления. Познание предполагает преемственность знаний, приобретенных в процессе мышления. Эта преемственность возможна в случаях фиксации, сохранения и передачи их полученных знаний сохранение возможно благодаря фиксации с помощью языка. Усвоение знаний требует мыслительной деятельности. Таким образом, мыслительная деятельность необходима и для усвоения, и для создания знаний.

Четвертой особенностью мышления является проблемный характер. Мыслительная деятельность начинается там, где человек встречается с чем-то новым, неизвестным, т. е. в проблемной ситуации. Для возникновения мыслительного процесса необходимы умение отделить новое от известного и стремление познать это новое. Потребность в познании побуждает человека искать ответ на вопрос. Ясность искомого выражается в гипотезе. Формулирование гипотезы позволяет человеку предусмотреть направление деятельности и возможные результаты. Важную роль в стимулировании мыслительной деятельности имеют чувства (особенно чувства нового, удивления) и интересы человека, которые совместно со знаниями способствуют возникновению идей, помогают преодолевать трудности, возникающие в процессе деятельности. Осознав проблему и сформулировав гипотезу, человек начинает решение задачи, которое осуществляется с помощью мыслительных операций – анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения и систематизации.

Анализ – мысленное расчленение, разложение предмета или явления на составные части. Идеальный анализ в отличие от практического позволяет разделить неделимые свойства и явления (сущность от явления, причину от следствия и т. д.), не разрушая и не нарушая эти процессы. Анализ неразрывно связан с синтезом.

Синтез – это мысленное объединение отдельных частей, свойств, признаков в единое целое. Анализ и синтез являются основой для сравнения.

Сравнение – сопоставление предметов и явлений с точки зрения их качественной близости или удаленности. Сравнивая различные предметы, явления мы устанавливаем сходство, различие, тождество, подобие и т. д., что является основой для классификации.

Классификация – это объединениепредметов и явлений в группы на основе какого-то признака или группы признаков. Признак (сходства, различия и т. д.) является основой классификации. В процессе сравнения мы выделяем свойства, качества, элементы, которые одинаковы у разных предметов и явлений.

Абстрагирование – мысленное отделение одних свойств и признаков предмета от других их черт и от самих предметов, которым они свойственны. Практически этого сделать нельзя. Абстрагируясь, мы можем выделить общий признак для разных предметов. На основе общих признаков следует обобщение.

Обобщение – это объединение предметов и явлений на основе общих признаков. Одной из форм мысленного обобщения являются понятия.

Конкретизация выступает как операция, обратная обобщению. Она проявляется, например, в том, что из общего определения понятия выводятся суждения о принадлежности единичного явления к какому-то их классу. В процессе мышления используется набор операций. На завершающем этапе человек получает новые для него знания.

Мыслительный процесс основывается на оперировании понятиями, суждениями и умозаключениями.

Понятие – форма мышления, отражающая существенные свойства, связи и отношения предметов и явлений действительности, признаков, общих для всех предметов, входящих в это понятие. Любое понятие относится к группе сходных предметов. Понятия бывают конкретные и абстрактные, единичные и общие. Понятия выражаются словом. Легче овладеть словом, чем понятием, и часто владение словом маскирует невладение понятием. Содержание понятий раскрывается в суждениях.

Суждение – отрицание или утверждение чего-либо о чем-либо. Суждения бывают утвердительные, отрицательные, истинные, ложные, предположительные. В суждениях человек высказывает свое мнение о чем-либо. Если человек хочет убедить себя или других, он начинает рассуждать, делать умозаключения.

Умозаключение – это серия логически связанных высказываний, из которых выводятся новые знания. Умозаключения бывают трех видов. Индуктивные умозаключения предполагают вывод частного суждения из общего. Дедуктивные – вывод общего суждения из частных. Умозаключение по аналогии основывается на схожести существенных признаков явлений, объектов, и на этом основании делается вывод о возможной схожести и по другим признакам.

Виды мышления. По типу решаемых задач (их связи с практикой) и вытекающих отсюда особенностей мыслительной деятельности различают практическое и теоретическое мышление.

Практическое мышление направлено на подготовку к физическому преобразованию действительности. К практическому мышлению можно отнести наглядно-образное и наглядно-действенное мышление.

Наглядно-действенное мышление характеризуется тем, что решение задачи осуществляется с помощью реального физического преобразования ситуации, т. е. в процессе деятельности. Это генетически наиболее ранняя стадия развития мышления и с нее начинается развитие остальных видов мышления.

Наглядно-образное мышление опирается на образы представлений или восприятия и их возможные изменения в результате деятельности и преобразования ситуации.

Теоретическое мышление направлено на выявление каких-либо закономерностей, правил, законов и опирается на научные понятия или ситуационные, житейские обобщения.

К теоретическому мышлению относят словесно-логическое или абстрактное мышление, осуществляемое с помощью логических операций с понятиями.

В зависимости от степени оригинальности и новизны продукта (результата мыслительной деятельности) выделяют творческое и воссоздающее мышление. Творческое мышление характеризуется высокой новизной продукта, своеобразием процесса его получения. Воссоздающее мышление характеризуется меньшей продуктивностью.

В зависимости от структуры мыслительного процесса, степени его осознанности и временных характеристик выделяют аналитическое (логическое) и интуитивное мышление.

Логическое мышление в значительной степени осознанно, развернуто во времени и имеет четко выраженные. Этапы логического мышления: осмысление ситуации, определение задачи, формулирование гипотезы, поиск путей решения, процесс решения, основанный на логических рассуждениях, проверка результатов.

Интуитивное мышление начинается, как правило, с осмысления ситуации и желания решить задачу. На этом этапе человек знакомится с фактами, информацией по этой проблеме, формулирует гипотезу. Второй этап – процесс решения задачи – происходит не только на сознательном, но и на бессознательном уровне. Осуществляется внутренняя переработка информации. Всплывают какие-то предположения, предвосхищения способов решения задачи. Третий –

2015-01-30

2015-01-30 10296

10296