Принцип действия полупроводниковых приборов объясняется свойствами так называемого электронно-дырочного перехода (p-n - перехода) - зоной раздела областей полупроводника с разным механизмами проводимости. Электронно-дырочный переход - это область полупроводника, в которой имеет место пространственное изменение типа проводимости (от электронной n-области к дырочной p-области). Поскольку в р-области электронно-дырочного перехода концентрация дырок гораздо выше, чем в n-области, дырки из n -области стремятся диффундировать в электронную область. Электроны диффундируют в р-область.

Для создания в исходном полупроводнике (обычно 4-валентном германии или кремнии) проводимости n- или p-типа в него добавляют атомы 5-валентной или 3-валентной примесей соответственно (фосфор, мышьяк или алюминий, индий и др.)

Атомы 5-валентной примеси (доноры) легко отдают один электрон в зону проводимости, создавая избыток электронов в полупроводнике, не занятых в образовании ковалентных связей; проводник приобретает проводимость n-типа. Введение же 3-валентной примеси (акцепторов) приводит к тому, что последняя, отбирая по одному электрону от атомов полупроводника для создания недостающей ковалентной связи, сообщает ему проводимость p-типа, так как образующиеся при этом дырки (вакантные энергетические уровни в валентной зоне) ведут себя в электрическом или магнитном полях как носители положительных зарядов. Дырки в полупроводнике р-типа и электроны в полупроводнике n-типа называются основными носителями в отличие от неосновных (электроны в полупроводнике р-типа и дырки в полупроводнике n-типа), которые генерируются из-за тепловых колебаний атомов кристаллической решетки.

Если полупроводники с разными типами проводимости привести в соприкосновение (контакт создается технологическим путем, но не механическим), то электроны в полупроводнике n-типа получают возможность занять свободные уровни в валентной зоне полупроводника р-типа. Произойдет рекомбинация электронов с дырками вблизи границы разнотипных полупроводников.

Этот процесс подобен диффузии свободных электронов из полупроводника n-типа в полупроводник р-типа и диффузии дырок в противоположном направлении. В результате ухода основных носителей заряда на границе разнотипных полупроводников создается обедненный подвижными носителями слой, в котором в n-области будут находиться положительные ионы донорных атомов; а в p- области - отрицательные ионы акцепторных атомов. Этот обедненный подвижными носителями слой протяженностью в доли микрона и является электронно-дырочным переходом.

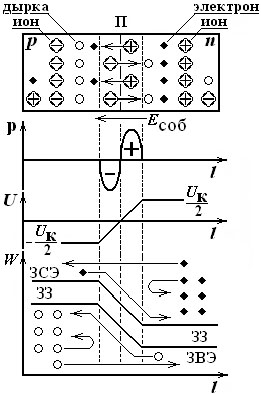

| Если одна часть кристалла полупроводника имеет проводимость p –типа, а другая n –типа, то на границе между ними возникает p – n (электронно-дырочный) переход (рис. 1). Полупроводники p – и n –типа нейтральны. В месте их разделения П электроны диффундируют из области n –типа в область p –типа оставляя положительные ионы +ρ, а дырки – из области p –типа в область n –типа, оставляя отрицательные ионы -ρ. Между двойным слоем ионов действует поле E СОБ, создающее энергетический барьер. Некомпенсированные заряды ионов примесей в полупроводнике создают контактную разность потенциалов U Kмежду p – и n –областями (~ 0,5 В). Чем выше потенциал, тем меньшее количество свободных носителей заряда могут его преодолеть, так как для этого требуется большая энергия. Навстречу диффузионному прямому току I ПР направлен обратный ток не основных носителей зарядов, вызванный термогенерацией, I ОБР: электронов из p – в n –область и дырок из n – в p –область, для которых потенциал U K не является препятствием. Когда I ПР уменьшится из-за роста U K и станет равным I ОБР, увеличение U K прекратится. |  Рис. 1 Потенциальный барьер в p – n переходе Рис. 1 Потенциальный барьер в p – n переходе

|

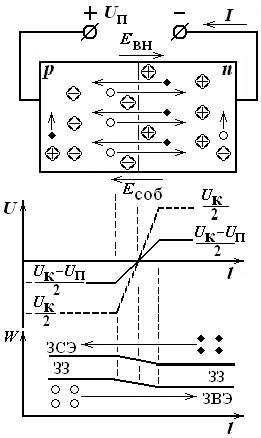

| Если к кристаллу полупроводника приложить внешнее напряжение (рис.2), то оно падает на p – n переходе – обедненном свободными носителями заряда слое полупроводника, имеющего большое сопротивление. Полярность U П противоположна собственному потенциалу перехода U К. Прямое внешнее напряжение U П создает в переходе электрическое поле E ВН, направленное навстречу Е СОБ. Поэтому энергетический барьер перехода снижается, и все основные носители заряда проходят через p – n переход, сопротивление которого уменьшается. Ток I ОБР не изменится, он зависит от температуры и других внешних воздействий, а I ПР возрастет. При большом прямом токе I ПР.МАКС на кристалле полупроводника рассеивается большая активная мощность P МАКС, что ведет к его термическому разрушению. К кристаллу полупроводника приложим внешнее обратное напряжение U О, полярность которого совпадает с потенциалом перехода U К. |  Рис. 2 Прямое смещение p – n перехода Рис. 2 Прямое смещение p – n перехода

|

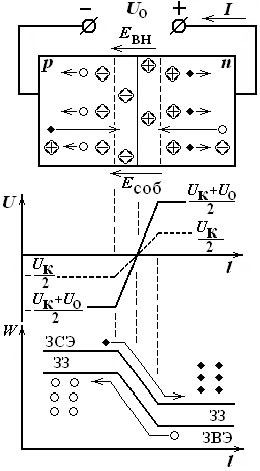

| Внешнее напряжение U О создает в переходе электрическое поле E ВН, совпадающее с Е СОБ (рис. 3). Энергетический барьер перехода увеличивается, и основные носители заряда не проходят через p – n переход. Ток I ОБР не изменится, он зависит от температуры и других внешних воздействий, а I ПР отсутствует. Ширина запирающего обедненного слоя в p – и n –областях зависит от концентрации ионов примесей и тем меньше, чем больше концентрация примесей. С возрастанием U О ширина p – n перехода увеличивается, так как свободные носители заряда смещаются от его границ, оставляя ионы примесей. Переход в данном случае можно рассматривать как диэлектрик в конденсаторе. Регулируя размеры диэлектрика с помощью U о можно изменять емкость конденсатора на p – n переходе. При значительном увеличении U о величина E ВН может достигнуть предельных значений. Электроны и дырки в этом поле приобретают значительную энергию, их соударение с атомами полупроводника в переходе порождает новые электроны и дырки. Процесс становится лавинообразным, ток увеличивается (обратимый лавинный пробой). При дальнейшем росте U о сопротивление p – n перехода резко уменьшается, полупроводник термически разрушается (необратимый тепловой пробой). Определенное таким образом напряжение называется напряжением пробоя Uобр.макс. |  Рис. 3 Обратное смещение p – n перехода Рис. 3 Обратное смещение p – n перехода

|

Таким образом, если переход подвергнуть воздействию внешней энергии, то появляется пара свободных зарядов: электрон – дырка. Любой носитель заряда, рожденный в области объемного заряда p – n перехода, будет подхвачен электрическим полем E ВН и выброшен: электрон – в n –область, дырка – в p – область. Возникает электрический ток, который пропорционален ширине области объемного заряда. Это вызвано тем, что чем больше E ВН, тем шире область, где существует электрическое поле, в котором происходит рождение и разделение носителей зарядов. Как было сказано выше, скорость генерации носителей зарядов в полупроводнике зависит от концентрации и энергетического положения глубоких примесей, существующих в материале.

Однако, кроме зависимости возникшего тока от внешней энергии, например, фотонов света, которая используется в ряде полупроводниковых приборов, существует термогенерация. При этом концентрация собственных носителей заряда резко уменьшается, следовательно, и I ОБР тоже.

По этой же причине выше предельная рабочая температура полупроводника. Для германия она составляет 80º С, кремний: 150º С, арсенид галлия: 250º С (D E = 1,4 эВ). При большей температуре количество носителей заряда возрастает, сопротивление кристалла уменьшается, и полупроводник термически разрушается.

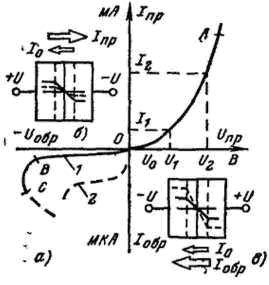

Вольт-амперная характеристика (ВАХ) является графической зависимостью протекающего через р-n переход тока от приложенного к нему внешнего напряжения I=f(U). Вольт-амперная характеристика р-n перехода (а) при прямом (б) н обратном (в) включении приведена ниже.

Она состоит из прямой (OА) и обратной (ОВС) ветвей; на вертикальной оси отложены значения прямого и обратного тока, а на оси абсцисс — значения прямого и обратного напряжения.

Она состоит из прямой (OА) и обратной (ОВС) ветвей; на вертикальной оси отложены значения прямого и обратного тока, а на оси абсцисс — значения прямого и обратного напряжения.

Напряжение от внешнего источника, подведенное к кристаллу с р-п переходом, практически полностью сосредотачивается на обедненном носителями переходе. В зависимости от полярности возможны два варианта включения постоянного напряжения — прямое и обратное.

При прямом включении (рис. б) внешнее электрическое поле направлено навстречу внутреннему и частично или полиостью ослабляет его, снижает высоту потенциального барьера (Rпр). При обратном включении (рис. в) электрическое поле совпадает по направлению с полем р-п перехода и приводит к росту потенциального барьера (Rобр).

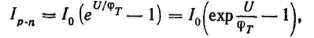

ВАХ p-n перехода описывается аналитической функцией:

Где

U — приложенное к переходу внешнее напряжение соответствующего знака;

Iо = Iт — обратный (тепловой) ток р-п перехода;

— температурный потенциал, где k - постоянная Больцмана, q - элементарный заряд (при T = 300К,

— температурный потенциал, где k - постоянная Больцмана, q - элементарный заряд (при T = 300К,  0,26 В ).

0,26 В ).

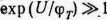

При прямом напряжении (U>0) - экспоненциальный член быстро возрастает [  ], единицей в скобках можно пренебречь и считать

], единицей в скобках можно пренебречь и считать  . При обратном напряжении (U<0) экспоненциальный член стремится к нулю, и ток через переход практически равен обратному току; Ip-n = -Io.

. При обратном напряжении (U<0) экспоненциальный член стремится к нулю, и ток через переход практически равен обратному току; Ip-n = -Io.

2015-01-30

2015-01-30 4306

4306