В речной гидрометрии наиболее распространенным методом измерения расхода воды является метод «скорость — площадь». Он заключается в определении площади водного сечения путем промеров глубин по гидроствору и измерении гидрометрической вертушкой в отдельных точках водного сечения скорости течения.

При измерении расхода воды необходимо:

1) записывать обстановку работы;

2) наблюдать за уровнем воды;

3) измерять глубины на гидрометрическом створе;

4) измерять скорости течения воды в отдельных точках живого сечения на скоростных вертикалях.

Все записи данных наблюдений и измерений расхода воды производятся простым черным карандашом в «Книжке для записи измерения расхода воды» КГ-ЗМ *.

Перед началом работ необходимо проверить исправность гидрометрической вертушки и принадлежностей к ней, секундомера, а также наличие и исправность спасательных средств для обеспечения безопасности работ, состояние всего оборудования гидрометрического створа (приложение 1). Для предупреждения несчастных случаев студенты обязаны изучить и строго руководствоваться инструкцией по технике безопасности (приложение 2).

Для измерения расхода воды выбирается участок реки, отвечающий по возможности следующим требованиям:

1)  берега ровные (не извилистые), параллельные;

берега ровные (не извилистые), параллельные;

2) русло ровное, устойчивое и не заросшее растительностью;

3) направление течения параллельно берегам, скорость течения не ниже 0,10—0,15 м/с;

4) отсутствие мертвого пространства (часть водного сечения, где нет течения).

Для учебной практики на выбранном участке реки должны быть глубины более 1 м, чтобы можно было выявить закономерности изменения скоростей течения.

На выбранном участке намечают гидрометрический створ (гидроствор), на котором и производят измерение расхода воды. На малых реках гидроствор разбивают на глаз перпендикулярно направлению течения реки и закрепляют на обоих берегах знаками — кольями. Знак на одном из берегов принимается за постоянное начало, от которого измеряются расстояния до каждой промерной (скоростной) вертикали. В гидростворе натягивается трос (шнур), размеченный через 1 м. Если измерения производятся с лодки, параллельно с разметочным тросом (под ним) натягивается ездовой трос, служащий для перемещения лодки вдоль створа и установки ее на вертикали.

Наблюдения и измерения производят в следующем порядке.

1. Сведения об обстановке работы (состояние реки, погоды, приборов и оборудования) записываются в раздел книжки расхода «Обстановка работ». Отмечаются все явления, которые могут повлиять на направление и величину скорости течения или отразиться на точности определения расхода воды. Например, указывается ширина выкошенной полосы гидроствора и отмечается, в каком состоянии она находится: «выкошена чисто», «на дне остатки водной растительности высотой... см». Кроме того, указывается степень зарастания водной растительностью русла реки ниже гидроствора (у берегов, сплошь, редкая, густая). Отмечаются отмели, косы, осередки, сооружения (запруды, перемычки, плотины, мосты): следует указать, на каком расстоянии от гидроствора они расположены.

2. Наблюдения за уровнем воды ведут на основном гидрологическом посту перед началом и после промеров глубин, а также перед началом и после

измерения скоростей течения. Запись данных наблюдений за высотой уровня воды при промерах и измерении расхода производится в соответствующих таблицах книжки расхода.

3. Промеры глубин на гидростворе производятся для вычисления площади водного сечения, как описано в разделе «Производство съемки и обработка результатов промеров». Глубины измеряются один раз перед измерением скоростей течения и записываются в. книжке расхода в разделе «Промеры» (в графу 11). В первой и последней строках, соответствующих первой: и последней промерным вертикалям на урезе воды, в. графе 0 записывается «Ур.л.б.» или «Ур. п.б.» (урез левого или правого берега), а в графу И —глубина на урезе. При обрывистых берегах эта глубина может быть не равна нулю. Графы 3 и 4 заполняются только в тех случаях, когда глубина измеряется при неустойчивом русле дважды: прямым и обратным ходом.

4. Измерения скоростей течения на вертикалях обычно выполняют одной гидрометрической вертушкой, последовательно перемещаемой в различные точки вертикали.

Число скоростных вертикалей, на которых производится измерение скоростей течения, при ширине реки до 50 м принимается равным пяти. При выборе мест скоростных вертикалей нужно стремиться к тому, чтобы они по возможности равномерно располагались по ширине реки и при этом попадали бы на точки резкого^ перелома дна и в наиболее глубокую точку створа. Крайние скоростные вертикали должны быть как можно' ближе к берегу (насколько это позволяют скорости течения и глубины).

Число точек, в которых измеряется скорость течения на вертикали, устанавливают в зависимости от рабочей глубины скоростной вертикали (табл. 4).

Рабочей глубиной скоростной вертикали, так же как и на промерных вертикалях, считается расстояние по> вертикали от дна до поверхности воды. При неизменном уровне воды разница в глубинах на вертикали по промеру и в момент измерения скорости в условиях устойчивого русла не должна превышать 2—3 см при глубинах до-1 м, 5 см — при глубинах от I до 3 м. При большей разнице промер следует повторить.

Таблица 4

Зависимость числа и местоположения измерений скоростей течения на вертикали от рабочей глубины

| Рабочая глубина на вертикали, м | Количество и местоположение точек на вертикали, в долях рабочей глубины h |

| До 0,4 0,4—0,6 0,6—1,0 Более 1,0 | 0,6h 0,2h; 0,8h 0.2h; 0,6h; 0.8h У поверхности; 0,2h; 0,6h; 0,8h; У дна |

Точки «у поверхности» и «у дна» выбирают таким образом, чтобы при измерении скоростей вращающийся лопастный винт гидрометрической вертушки не выходил из воды и не задевал дна (рис. 14). Расчет глубины погружения вертушки при измерении скоростей в точках 0,2 h; 0,6 h; 0,8 h,соответствующих долям рабочей глубины, приводится по таблице глубин, напечатанной на обложке книжки расхода. Глубины в таблице даны от поверхности воды (для работы вертушкой с троса). При работе вертушкой, закрепленной на штанге, положение точки берется по той же таблице глубин, но в обратном порядке (так как деления на штанге возрастают от дна к поверхности): значения глубин установки оси вертушки в точках 0,2; 0,6 и 0,8 берутся соответственно из граф 0,8; 0,4 и 0,2 таблицы. В книжку расхода в соответствующих графах записываются рабочая глубина, глубина опускания вертушки и отсчет по штанге.

Измерение скорости течения в фиксированных точках на скоростной вертикали производят следующим образом. Вертушку опускают в точку измерения на штанге при глубинах менее 3 м (при больших глубинах — на тросе с помощью лебедки). Штанга упирается нижним концом в дно, а вертушка устанавливается на ней так, чтобы ось ее находилась на требуемой глубине. Вертушка при этом должна быть неподвижно закреплена на штанге зажимными винтами. Вертушку следует устанавливать против течения перпендикулярно направлению гидроствора. Для контроля правильности положения вертушки на верхнюю часть штанги надевается указатель и закрепляется так, чтобы направление

его совпадало с направлением корпуса вертушки (совмещается с направлением оси лопастного винта).

После опускания вертушки в воду на нужную глуби* ну через два-три сигнала (по которым убеждаются, что сигнализация в порядке и лопастный винт набрал скорость вращения, соответствующую скорости течения потока) включается секундомер и начинается счет сигна-

Рис. 14. Расположение гидрометрической вертушки на штанге в точках по глубине вертикали

лов. Первый сигнал, по которому включается секундомер, в счет не принимается; он называется нулевым. Включение секундомера, отсчеты времени и остановка секундомера производятся по концу сигнала. Время поступления отдельных сигналов вертушки записывают без остановки секундомера. При больших скоростях течения сигналы следуют один за другим очень часто, поэтому отсчеты времени по секундомеру берут через-2—5 сигналов. Число сигналов, а следовательно, и соответствующее им количество оборотов лопастного винта между записями времени называют приемом.

Общее число приемов за время измерения в точке должно быть четным, обычно не более восьми и не менее двух, с таким расчетом, чтобы общая продолжительность измерения была не менее 100 с (что позволяет исключить ошибку за счет пульсации скорости). Для

контроля сравнивают продолжительность первой и второй половин измерения; если разница превышает 5 с, измерение в точке следует повторить.

Если в течение 100 с поступят два и более сигналов, но следующему сигналу (первому, поступившему по истечении 100 с) секундомер останавливается и измерение прекращается.

При счете сигналов следует обращать внимание на равномерность их поступления. Если будет обнаружено, что сигналы поступают очень неравномерно, измерение в точке прерывается. Вертушка поднимается из воды и проверяется, не тормозится ли чем-либо вращение лопастного винта (например, намотавшейся травой), исправлен ли контакт у вертушки, в порядке ли сигнальное устройство и электрические провода. Затем измерение в точке повторяется.

Результаты измерения скорости в каждой точке записываются в соответствующие графы книжки расхода.

Вычисление расхода воды Q, м3/с,— количества воды, протекающей через поперечное сечение реки в 1 с,— производится в соответствующих разделах книжки расхода КГ-ЗМ сразу же после его измерения, чтобы в случае обнаружения каких-либо ошибок можно было повторить измерения на той или иной вертикали в тот же день.

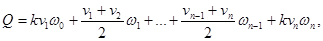

Вычисление расхода воды ведется аналитическим способом — основным в практике работ гидрологических станций и постов — по формуле

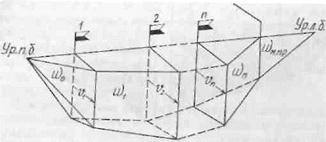

где Q — полный расход воды, м3/с; v1, v2, …, vn — средние скорости на вертикалях, м/с; ω0 — площадь водного сечения между берегом (граница мертвого пространства) и первой скоростной вертикалью, м2; ω1,ω2, …,ωn-1— площадь между скоростными вертикалями, м2; ωn— площадь водного сечения между последней скоростной вертикалью и берегом, м2 (граница мертвого пространства) (рис. 15); k — коэффициент для скоростей на прибрежных вертикалях:

пологий берег с нулевой глубиной на урезе 0,7

обрывистый берег или неровная стенка 0,8

гладкая стенка 0,9

мертвое пространство 0,5

В формуле расхода воды каждое слагаемое представляет собой частичный расход воды: первое — расход между берегом и первой скоростной вертикалью; второе — расход между первой и второй вертикалями и т. д.

Граница мертвого пространства

Рис. 15. Схема к вычислению расхода воды аналитическим

способом

Величина каждого частичного расхода вычисляется путем умножения средней скорости на соответствующий участок площади живого сечения (см. рис. 15).

Вычисление расхода воды аналитическим способом производится в такой последовательности.

1. Просматривается полевая книжка (КГ-ЗМ) с целью проверки полноты и правильности измерений и записей. Особое внимание обращается на сведения об обстановке работы и замечания о явлениях, могущих отразиться на точности промеров и измерений скорости течения.

2. Расчетный уровень вычисляется по основному посту над нулем графика. В тех случаях, когда уровень воды за время измерения скоростей течения устойчив или изменяется незначительно (в пределах 2—3 см), расчетный уровень вычисляется как среднее арифметическое из значений уровня в начале и конце измерений скоростей. Если уровень воды за время измерений ско-

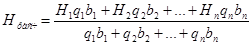

ростей изменился более чем на 3 см, расчетный уровень Ярасч определяется как средневзвешенный по формуле

где Н1, Н2,..., Нп — значения уровня над нулем графика, см, на каждой вертикали, относящиеся по времени к моменту измерения скорости на глубине 0,6 h; q1

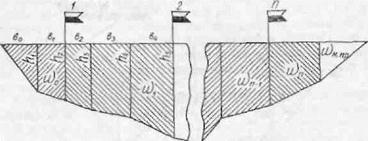

Рис. 16. Схема к вычислению частичных площадей живого сечения

q2…qn — элементарный расход воды на вертикалях (произведение средней скорости на глубину),м2/с; b1,b2 ,…bn — частичная ширина реки, приходящаяся соответственно на 1-ю, 2-ю и п-ю скоростные вертикали, м.

3. Вычисление площади водного (живого) сечения начинается с вычисления площадей между промерными вертикалями. Для этого в графы 12 и 13 книжки расхода КГ-ЗМ записываются вычисленные с округлением до 0,01 м значения полусуммы смежных глубин и расстояния между промерными вертикалями. В результате перемножения значений глубины и расстояний между вертикалями вычисляются площади водного сечения между промерными вертикалями, которые записываются в графу 14. Площади водного сечения берутся с округлением до трех значащих цифр, например 105, 282 или 85,9; 10,3 или 9,23; 0,31 м2.

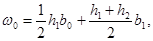

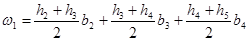

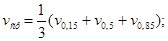

Частичные площади водного сечения определяются с учетом глубин на промерных и скоростных вертикалях (рис. 16). Например, частичная площадь водного сечения между берегом и первой скоростной вертикалью.

частичная площадь водного сечения между первой и второй скоростными вертикалями

и т. д. В результате сложения соответствующего количества отдельных площадей между промерными вертикалями вычисляются площади водного сечения между скоростными вертикалями, значения которых записываются в графу 15 книжки расхода. Сумма всех площадей между промерными вертикалями составит общую площадь водного сечения, которая записывается как итог внизу графы 14.

4. При вычислении скорости течения в точке сначала

подсчитывается сумма оборотов лопастного винта пу

тем умножения общего количества сигналов на число

оборотов лопастного винта вертушки между сигналами.

Результат записывается в раздел «Измерения на ско

ростных вертикалях» в графу 9. Затем делением полу

ченной суммы оборотов на продолжительность измере

ния (в секундах), записанную в графе 10, вычисляется

число оборотов лопастного винта в 1 с (п), которое за

носится в графу 11.

Скорость течения v в точке определяется на основании тарировочной кривой (или составленной по ней таблице), которой обязательно снабжается каждая вертушка. На тарировочной кривой по числу оборотов лопастного винта в 1 с находится значение скорости течения в точке, которое записывается с точностью до 0,01 м/с в графу 3.

5. Величину средней скорости па вертикали находят

по эмпирическим формулам, подставляя в них скорости,

измеренные в отдельных точках вертикали.

В случае свободного от водной растительности и льда русла:

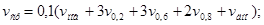

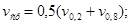

при измерении в пяти точках на вертикали

при измерении в трех точках

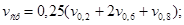

при измерении в двух точках

при измерении в одной точке

В случае наличия водной растительности и под ледяным покровом:

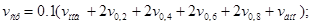

при измерении в шести точках на вертикали

при измерении в трех точках

при измерении в одной точке

Значения вычисленных средних скоростей на вертикалях записываются с округлением до 0,01 м/с в графу 4.

6. В раздел «Вычисление расхода воды» книжки КГ-ЗМ записываются подсчитанные ранее данные, и умножением величин площадей водного сечения между скоростными вертикалями на величины средних скоростей между ними вычисляются частичные расходы воды для прибрежных участков и между скоростными вертикалями (графа 5). В результате суммирования частичных расходов определяется величина всего расхода воды через поперечное сечение реки.

7. Вычисление расхода воды заканчивается записью окончательных результатов измерений в раздел «Принятые данные» книжки КГ-ЗМ. При этом средняя скорость в поперечном сечении реки вычисляется путем деления величины расхода воды на величину площади водного сечения. Наибольшая скорость выбирается из всех значений скоростей течения, измеренных в отдельных точках. Средняя глубина вычисляется путем деления площади

водного сечения на ширину реки. Наибольшая глубина выбирается из всех измеренных глубин со срезкой на принятый расчетный уровень воды.

2015-01-07

2015-01-07 15084

15084