Новое руководство Советского Союза, пришедшее к власти после устранения Н.С. Хрущева, одной из своих главных задач считало проведение экономических реформ для оживления хозяйственной жизни страны.

Л.И. Брежнев полагал, что в рамках жесткой регламентации экономики необходимо приоритетное развитие сельского хозяйства, тяжелой индустрии, обороны и освоение Сибири.

Как и его предшественник на высшем партийном посту Н.С. Хрущев, Л.И. Брежнев сосредоточил свое внимание на решении сельскохозяйственных вопросов. В марте 1965 г. состоялся Пленум ЦК КПСС, на котором было принято постановление об устранении негативных последствий хрущевских экспериментов на селе.

Для исправления ситуации было решено отменить обязательные повсеместные посевы кукурузы и восстановить ликвидированную при Н.С. Хрущеве прежнюю систему севооборота с использованием «пара».

Задолженность колхозам перед государством была аннулировала, а капиталовложения в сельское хозяйство увеличены. Так в1966-1980 гг., по официальным данным, в советскую деревню была направлена огромная сумма 383 млрд. руб., составившая 78% всех капиталовложений в сельское хозяйство за все годы советской власти. На эти средства в стране началось осуществление грандиозных программ по комплексной механизации, электрификации сельского хозяйства.

Сельскохозяйственным предприятиям предоставлялась некоторая самостоятельность при планировании производства, но в пределах государственного заказа. Государство устанавливало колхозам 50% надбавку за добровольную продажу сверхплановой продукции (вводило так называемую «полуторную цену»). Вырученные средства поступали в полное распоряжение правления колхоза.

Изменялась система закупок сельскохозяйственной продукции: вводились твердые (неизменные) и сравнительно низкие планы заготовок на несколько лет вперед. В 1,5–2 раза были повышены закупочные цены на пшеницу, рожь и другие культуры. Была также предусмотрена дифференциация цен по различным зонам и районам страны.

Еще одним послаблением сельчанам было изменение системы налогообложения. Сборы теперь взимались государством не с валового, а с чистого дохода, ставки крестьянского подоходного налога снижались.

В 1960-е годы была предпринята попытка внедрить в сельское хозяйство новый способ организации труда. Началась пропаганда системы сельскохозяйственных звеньев, при которой работники были заинтересованы в результатах своего труда. В отличие от крупной бригады (до 100 человек), небольшое звено должно было отвечать за весь технологический цикл, а оплата труда членов коллектива производилась в зависимости от количества и качества произведенной продукции.

Новая система оплаты труда была внедрена в одном из целинных районов Казахстана. Руководителю нескольких небольших звеньев И. Худенко разрешили перейти на хозрасчет и выплачивать заработную плату в зависимости от объема произведенной продукции. В итоге производительность труда превысила средний уровень почти в 20 раз, затраты на производство зерна сократились в четыре раза, заработная плата выросла в четыре раза, а прибыль на одного работающего - в семь раз. Расчеты, сделанные И. Худенко, подтверждали, что введение такой системы по всей стране позволит в несколько раз увеличить производство зерна и значительно сократить число сельхозработников (с 35 до 5 млн. человек). Однако такая перспектива напугала власть. И. Худенко был арестован за «хищение государственного имущества в крупных размерах», приговорен к длительному тюремному заключению и умер в тюрьме.

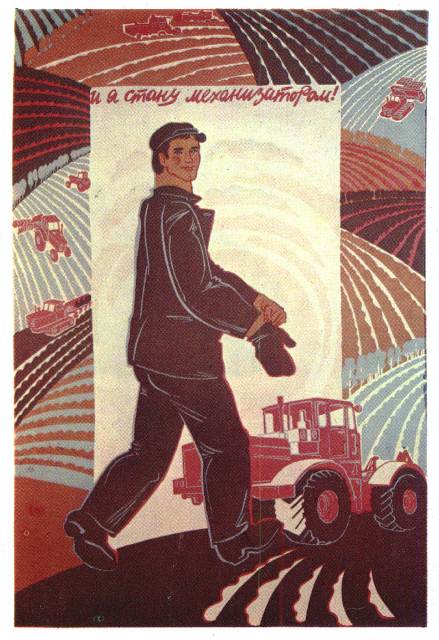

Советский плакат

К аграрным преобразованиям 1965 г. примыкает и ряд мероприятий, направленных на улучшение быта жителей села. В 1966 г. государство стало выдавать колхозникам ежемесячную зарплату (авансом в счет будущих колхозных поставок государству продовольствия). Крестьяне обрели право на социальное страхование и гражданский паспорт. Были сняты ограничения на поголовье домашнего скота и прекращена хрущевская «миниколлективизация» - урезание или отъем у колхозников приусадебных участков. Сельчанам разрешалось иметь личное хозяйство площадью до 0,5 га.

Итоги аграрных преобразований 60-х гг. XX в. были противоречивыми: кратковременные успехи вскоре сменились затяжным продовольственным кризисом. В 1966 г. СССР почти не закупал за рубежом хлеба, в 1967 г. - закупал значительно меньше обычного уровня. Однако снижение планов государственных закупок сельскохозяйственной продукции и введение «полуторной цены» привели не к увеличению объема произведенной продукции, а к сокращению колхозами посевных площадей (с 1964 по 1988 гг. колхозная запашка уменьшилась на 22 млн. га). Страна, кормившая в начале XX в. хлебом почти всю Европу, превратилась в крупнейшего мирового импортера зерна. Зерно закупалось в США, Канаде, Австралии, Аргентине и других странах. В 1972 г. СССР приобрел у США 18 млн. т зерна, в 1979 г. - 25 млн. т, а в 1985 - 44,2 млн. т. Советское сельское хозяйство сделалось нерентабельным. Тонна зерна, закупленная в США, обходилась Советскому Союзу в два раза дешевле, чем такое же количество пшеницы произведенной на родине.

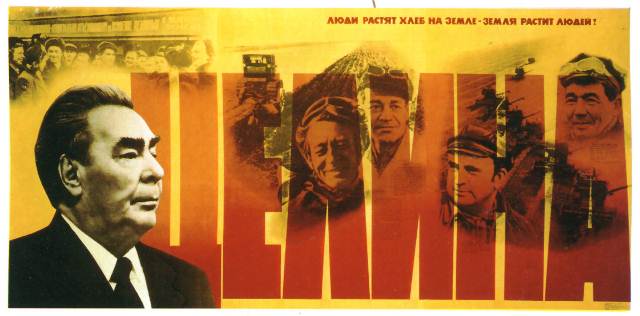

Советский плакат

Новую попытку нормализовать положение в сельском хозяйстве советское руководство предприняло в 1970-80-е гг.

В феврале 1979 г. Совет Министров СССР издал положение об аграрно-промышленных объединениях (АПО). Новые производственные структуры должны были включать в себя сельскохозяйственные, промышленные, транспортные и торговые предприятия. Такая концентрация сил, по мнению разработчиков, должна была заставить сельхозпредприятия специализироваться на производстве определенной продукции (зерновой, животноводческой, фруктовой и др.), а также призвана была повысить производительность деревенского труда и уменьшить межведомственную разобщенность. Поначалу АПО (винодельческие предприятия, консервные заводы и т.п.) действовали весьма эффективно, но бюрократизация свела на нет все положительные начинания.

В 1982 г. по инициативе секретаря ЦК КПСС по сельскому хозяйству М.С. Горбачева была принята очередная Продовольственная программа. Ее цель заключалась в комплексном использовании всего арсенала административно-бюрократических мер для улучшения снабжения населения продовольствием к 1990 г. Ставка делалась на АПО, которые объединялись на региональном уровне в Аграрно-промышленные комплексы (АПК), сливавшиеся в единый Госагропром СССР, вобравший в себя функции пяти союзных министерств.

Однако судьба Продовольственной программы 1982 г. была такой же, как и у предыдущих. Средства, отпущенные на преобразования, оседали в АПК и не доходили до конкретных производителей. Огромные ассигнования, направленные на строительство животноводческих комплексов, мелиорацию и химизацию почв, использовались нерационально и не давали больших результатов. Вместо намеченного среднегодового сбора зерна в 238-243 млн. т, ежегодный сбор составил 180 млн т (на 25% ниже чем в предыдущую пятилетку). Кроме того, 20-25% урожая, ежегодно терялось. Продовольственная программа выполнена не была.

Советское сельское хозяйство 1970-80-х гг. уже не могло прокормить население своей страны, о чем свидетельствовалпостоянно увеличивавшийся импорт продовольствия (в 1987 г. по сравнению с 1970 г. СССР стал закупать в 5 раз больше мяса, в 12 - рыбы, в 13 - растительного масла, в 138 - сливочного масла). Главной причиной бедственного положения советского аграрного сектора была его общая экономическая отсталость. В советской деревне трудилось 25% населения (в США 2,5-3%), отечественные труженики ежегодно производили 4,5 т зерна, 320 кг мяса и 2,8 т молока (американские - 54,7 т зерна, 4 570 кг мяса и 11,8 т молока в год). Администрация США тратила на сельское хозяйство в пять раз меньше средств, чем руководство СССР (4% и 20-27%, соответственно), но производительность труда американских фермеров была в пять раз выше, чем у советских колхозников и совхозников.

Контраст между государственными и частными хозяйствами становился все заметнее. Так, согласно официальным данным, в 1978 году в подсобных хозяйствах, занимавших всего 1% обрабатываемых земель СССР, производилось 61% картофеля, 29% овощей, 29% мяса и молока и 34% яиц.

Преобразования в промышленной сфере начались одновременно с ликвидацией хрущевских совнархозов и восстановлениемотраслевого принципа управления (возрождением общесоюзных и республиканских министерств). На сентябрьском Пленуме ЦК1965 г. Председатель Совета Министров СССР А.Н. Косыгин выступил с докладом «Об улучшении управления промышленностью, совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования промышленного производства», где изложил программу промышленной реформы. В народе она тут же получила название «косыгинской».

А.Н. Косыгин. Фотография 1970-х гг.

В основе реформы лежали идеи тогдашних экономистов В.С. Немчинова, Л.М. Либермана и Л. Канторовича. Еще в начале 1960-х годов ученые предлагали установить в качестве критерия оценки деятельности предприятий показатель рентабельности. Экономисты полагали, что предприятиям следует предоставить широкое поле для самостоятельности, освободить их от мелочной опеки со стороны плановых органов. Основой организации экономики должна стать хозрасчетная система планирования.

Решения Пленума ЦК были конкретизированы в постановлениях ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 30 сентября «Об улучшении управления промышленностью» и 4 октября 1965 г. «О совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования промышленного производства».

Реформа мыслилась как комплекс мер, направленный на расширение самостоятельности промышленных предприятий (перевод их на хозрасчет) и усовершенствование централизованного планирования.

Расширение самостоятельности предприятий предполагалось осуществить путем сокращения числа плановых показателей, устанавливаемых сверху и обязательных для исполнения. В отличие от прежней системы, где основным параметром работы предприятия был объем производства валовой продукции, теперь главным показателем стал объем реализованной продукции. По мнению А.Н. Косыгина, эта мера должна была поставить производство в зависимость от потребителя.

Итоги хозяйственной деятельности предлагалось оценивать по полученной прибыли (рентабельности производства) и выполнению заданий по поставкам важнейших видов продукции. Среди обязательных показателей устанавливались также: основная номенклатура продукции, фонд заработной платы, платежи в бюджет и ассигнования из бюджета, показатели по объему централизованных капиталовложений и вводу в действие производственных мощностей и основных фондов, задания по внедрению новой техники и материально-техническому снабжению. Все остальные показатели хозяйственной деятельности предстояло устанавливать предприятиям и организациям самостоятельно, без утверждения в министерствах и ведомствах.

Постановления предусматривали расширение экономических прав предприятий, развитие прямых связей между производителями и потребителями на принципах взаимной материальной ответственности и заинтересованности. Предлагалось внедрять в практику отношения, основанные на хозяйственных договорах между предприятиями.

Таким образом, предприятиям предоставлялась определенная хозяйственная самостоятельность: право распоряжаться частью прибыли (вкладывать средства в фонды развития производства, материального поощрения, социально-бытового обслуживания - строительства жилья, санаториев и пр.); право корректировать государственные планы и штатное расписание; а также право самостоятельно реализовывать сверхплановую продукцию. Предоставленное самоуправление должно было стать действенным способом заставить предприятия активно эффективно работать, использовать в производстве последние достижения научно-технического прогресса, повышать качество выпускаемой продукции. Работники таких предприятий могли рассчитывать на получение премий и «13-х зарплат» по итогам года.

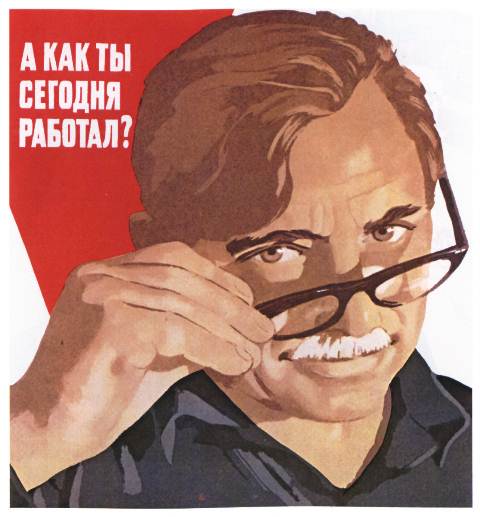

Советский плакат

Реформа началась очень активно. В январе 1966 года на новые условия работы переведены первые 43 предприятия в 17 отраслях промышленности. В октябре 1965 года было утверждено Положение о социалистическом государственном предприятии, в котором закреплялись его права в области производственно-хозяйственной деятельности, строительства и капитального ремонта, в области материально-технического снабжения, финансов, труда и заработной платы, а также круг обязанностей и степень ответственности за их нарушения.

Изменились отношения между предприятием и государством. Была введена плата за производственные фонды, земельные и водные ресурсы. Разрешалось реализовывать излишнее оборудование другим предприятиям. Устанавливалась зависимость между размерами производственных фондов предприятия и его взносами в государственный бюджет, чтобы заинтересовать предприятие в лучшем использовании этих фондов. Для контроля за качеством серийной и массовой продукции был установлен государственный Знак качества, подтверждавший стабильность данного изделия и высокую культуру производства и др.

К концу 1967 г. уже 15% предприятий работали по-новому. На их долю приходилось 37% промышленной продукции. Вскоре новый порядок планирования охватил предприятия строительства и торговли.

Примером успешного функционирования предприятия в новых экономических условиях стал Щекинскийхимкомбинат «Азот» в Тульской области. Там был создан фонд заработной платы, пополнявшийся за счет роста производительности труда и сокращения работавших на комбинате людей. В первые два года работы по новой схеме в Щекино увеличилась производительность труда работников и выросла заработная плата. Высвобождаемые (около 870 чел.) люди переводились на новые мощности. За счет прибыли комбината в городе было построено жилье, предприятия культурно-бытового назначения. Однако вскоре эксперимент стал глохнуть. На комбинате стали увольнять не только работников второстепенных профессий, но и ведущих специалистов. Все больше средств из прибыли изымалось в вышестоящие организации, комбинату стало невыгодно работать на полную мощность. Через несколько лет эксперимент закончился, а к 1969 г. оказалась свернута и вся «косыгинская» реформа.

Главной причиной прекращения реформы стало то обстоятельство, что декларируемая самостоятельностью предприятий не могла вписаться в плановую экономику, жестко регламентирующую хозяйственную жизнь страны. Многочисленные партийно-хозяйственные инстанции, не могли отказаться от права командования предприятиями. Хозяйственную самостоятельность предприятий ограничивали различные государственные структуры. Например, Госснаб определял поставщика и потребителя продукции предприятия; Госкомцен устанавливал цены на выпускаемую продукцию (высокие в приборостроении и военно-промышленном комплексе и низкие в легкой промышленности).

Была и оборотная, отрицательная, сторона и у экономической самостоятельности. Пользуясь предоставленным им правом, многие предприятия занижали плановые задания. Заниженные планы легко «перевыполнялись», предприятия получали «за ударный труд» премии. В результате, высокая заработная плата рабочих не соответствовала их производительности труда. Возникал бюджетный дефицит.

Не оправдала себя и ставка на стимулирования предприятий через поощрительные фонды. Премирование мало зависело от личного вклада работника в производственный процесс и было не особенно существенно в материальном выражении (около 3% от зарплаты).Деньги заводов на жилищное строительство оставались неизрасходованными, поскольку план не предусматривал выделение строительных материалов для таких целей.

Средства на техническое перевооружение расходовались неэффективно. Руководители предприятий были незаинтересованы в массовом внедрении научно-технических достижений. Новые станки и оборудование требовали переподготовки и повышения квалификации персонала, сопровождалось материальными затратами, приводило на первых порах к падению производительности труда.

Врагом самоокупаемости предприятий стал административно-управленческий аппарат заводов и фабрик, боявшийся сокращения. Вообще, осуществившиеся в ходе реформы механизация труда и увеличение его производительности неизбежно ставили вопрос о высвобождаемых рабочих руках. Сокращаемые работники не могли быть уволены, так как безработицы в СССР быть не могло. Руководители предприятий боялись увольнять «лишних» работников, которые продолжали исправно получать зарплату, ничего не делая.

Промышленная реформа 1965-1969 гг. была наиболее масштабной попыткой усовершенствовать социалистическую систему хозяйствования. Темпы роста национального дохода за VIII пятилетку (1966-1970 гг.) составили 41%; рост производительности труда - 37%. Отказ от «косыгинской» реформы существенно изменил ситуацию: в IX пятилетке аналогичные показатели составили всего 28% и 25% соответственно.

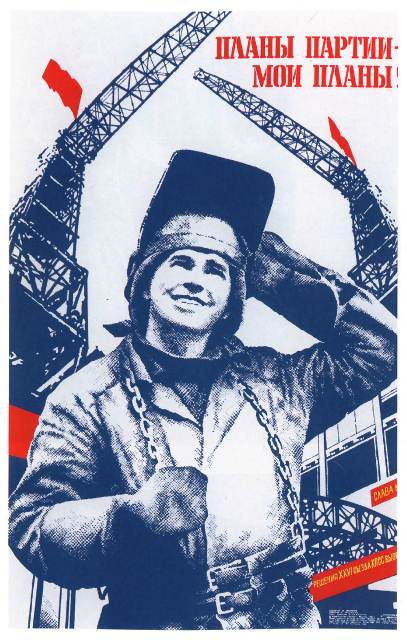

Советский плакат

В 70-х - начале 80-х гг. XX в. советское руководство предприняло еще несколько попыток улучшить положение дел в промышленности.

В 1973 г. было принято решение о создании научно-производственных объединений (НПО). В этот период возникли такие гиганты как Ленинградское оптико-механическое объединение (ЛОМО), выпускавшее шестьсот наименований продукции и московский завод «ЗИЛ», включавший 15 заводов-филиалов, НИИ и КБ и мощнейшую социальную инфраструктуру. НПО должны были укрепить связь науки с производством, однако на практике быстрого внедрения научных достижений в производство не произошло. Крупному предприятию проще было производить уже известные модели, нежели перестраивать свои производственные мощности для выпуска новой продукции.

Главный конвейер сборки автомобилей ЗИЛ-130. Фотография 1970-х гг.

Другими гигантами были созданные в 1970-е гг. территориально-производственные комплексы (ТПК), в состав которых входило несколько предприятий с общей сырьевой и энергетической базой. Образование ТПК преследовало цель - приблизить промышленное производство к источником сырья. Примерами могут служить Саянский ТПК, состоявший из нескольких металлургических и электротехнических заводов-гигантов по переработке цветных металлов. Энергию предприятиям поставляла Саяно-Шушенской ГЭС. Существовали также Западно-Сибирский ТПК (добыча и переработка нефти), Павлодаро-Экибастузский и Канско-Ачинский ТПК (оба по добыче угля), Ангаро-Енисейский, Южно-Таджикский, Тимано-Печорский, Южно-Якутский, Оренбургский ТПК и др. Несколько комплексов должна была объединить Байкало-Амурская магистраль, сооружавшаяся с 1974 по 1984 гг.

Советский плакат

Строительство Байкало-Амурской магистрали

Создание территориально-производственных комплексов еще более способствовало экстенсивному сырьевому характеру народного хозяйства и вело к увеличению существовавших в экономике СССР диспропорций и перекосов.

В конце 1960-х - начале 1970-х гг. брежневским руководством была предпринята еще одна попытка увеличить производительность труда рабочих. В промышленности и строительстве получила распространение организация труда аналогичная сельскохозяйственному «звеньевому методу». Это был так называемый «бригадный подряд». Его суть заключалась в быстром и качественном выполнении работниками всего цикла работ по одному подряду. При этом члены бригады сами определяли объемы дневной выработки, распределяли между собой обязанности и заработную плату. В результате численность рабочих и текучесть кадров резко сокращались, а материалы и рабочее время использовались более рационально.

Впервые «бригадный подряд» был опробован в жилищном строительстве в подмосковном Зеленограде коллективом Н. Злобина. К середине 70-х годов по методу Н. Злобина работали 16,5% строительных бригад. Производительность труда в хозрасчетных коллективах выросла на 15% по сравнению с другими бригадами, а себестоимость работ снизилась. Подрядный метод получил распространение в машиностроении и других отраслях. Однако повсеместного внедрения новой технологии в жизнь не произошло. Неспособность руководства предприятий и их поставщиков точно и в срок выполнять обязательства по предоставлению фронта работ, обеспечению сырьем, материалами, машинами, оборудованием похоронило «бригадный подряд».

Боязнь использовать материальные стимулы к труду заставила власти сделать упор на уже известном и проверенном способе- организации социалистических соревнований. Но слабо подкрепленная материально, эта мера не дала значительных результатов.

Отказ от «косыгинских» преобразований обозначало свертывание каких-либо экономических рычагов и замещение их административными методами хозяйствования. Жесткое плановое регулирование экономики стало давать сбои.

В советской промышленности стала углубляться диспропорция между отраслями: ВПК и тяжелая индустрия значительно «перевешивала» легкую промышленность. В общем объеме промышленной продукции доля продукции тяжелой промышленности составила в 1970 г. - 60%, в 1980 - 66,7 %, в 1985 г. - 68,6%. Объем продукции легкой промышленности, напротив, сокращался и составил в 1970 г. - 18,8%, в 1980 г. - 16,2%, в 1985 г. - 14,6%.

Впрочем, и в тяжелой промышленности дела шли не лучшим образом. Неуклонно снижались темпы роста объема продукции, выпускаемой предприятиями машиностроительного комплекса (станко- и приборостроение, инструментальная и автомобильная промышленность, тракторное и сельскохозяйственное машиностроение и т.д.).

Происходило моральное и физическое устаревание установленного на предприятиях оборудования. Износ основных фондов в промышленности составил в 1980 г. – 36,2%, а в 1985 г. – 41,7%. Доля устаревшего оборудования, установленного на предприятиях черной металлургии составляла от 60 до 90%. К 1985 г. ручным трудом было занято 35% советских промышленных рабочих и 66% жителей села.

Все это резко контрастировало со странами Запада, где с 1970-х гг. началась бурная автоматизация и компьютеризация производства. В то время как за границей насчитывалось около 1,5 млн. ЭВМ и 17 млн. персональных компьютеров, в СССР их было лишь несколько десятков тысяч. Соревнование со странами Запада в области наукоемких производств и технологий СССР безнадежно проиграл.

Советская экономика стала постепенно приобретать «сырьевой» характер. С 1971 по 1980 гг. добыча топлива в стране увеличилась более чем в 4 раза, газа - более чем в 8 раз, нефти - почти в 7 раз. Доля топлива и энергоносителей в общем объеме экспорта неуклонно повышалась: если в 1970 г она составляла лишь 15 %, то в 1985 г. - целых 53%. Одним из главных источников дохода страны стал вывоз нефти, благодаря которому СССР получал ежегодную прибыль в размере 16 млрд. долл.

Выступление Ш.Р. Рашидова. Фотография 1970-х гг.

Еще одной негативной чертой, характеризующей советское народное хозяйство 1970-1980-х гг., стал рост теневой экономики – видов хозяйственной деятельности, не учитываемых официальной статистикой и не включаемые в валовой национальный продукт (ВНП). Дефицит товаров при наличии у населения денег спровоцировал рост «черного рынка». Его наполнение происходило за счет «неофициальной экономики» – экономической деятельности, скрытой от официальной статистики и налогообложения. Среди советских преступников появились так называемые «цеховики» - граждане, организовывавшие подпольные цеха (или тайно эксплуатировавшие государственное оборудование после завершения на предприятии рабочего дня) и выпускавшие остродефицитные товары - одежду, обувь и т.п. Получила распространение и «фиктивная экономика», основанная на приписках, которые, по данным советских контрольных органов, составляли от 1,5 до 3% объема производства.

«Застой» в экономике начался не сразу. В начале эпохи (до 1970-х гг.) власть предпринимала попытки провести реформы в аграрном и промышленном секторе экономики. Однако эти реформы отличались непоследовательностью, противоречивостью и, в конечном счете, не достигли своей цели. Боязнь партийной верхушки затронуть основы плановой экономики привела к свертыванию преобразований. С 1970-х гг. в советском народном хозяйстве стала все отчетливее наблюдаться отрицательная динамика роста по важнейшим показателям. Налицо был кризис советской колхозно-совхозной системы. К середине 1980-х гг. стала очевидна срочная необходимость вывода страны из экономического кризиса.

4.8.3. ПОСЛЕДНИЙ РАУНД «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»

Внешняя политика «брежневской» эпохи была противоречивой, как и все международные отношения периода «холодной войны». К 1970-м гг. между СССР и США был достигнут «паритет» в численности вооружений, что привело заставило руководство двух стран задуматься о «разрядке» международной напряженности.

«Разрядка» прежде всего проявилась в разрешении германского конфликта. В 1970 г. между СССР и ФРГ был подписан договор, в котором обе стороны отказывались от применения силы и подтверждали послевоенные границы. Вскоре аналогичныедоговоры были подписаны между ФРГ, ГДР и Польшей.

Первая половина 1970-х гг. Оказалась весьма удачной и для советско-американских переговоров. В 1968 г. СССР, США, Великобритания, Франция и Китай подписали договор о нераспространении ядерного оружия. К договору присоединилась и не имевшая ядерного оружия ФРГ.

В 1972 г. был подписан советско-американский договор об ограничении противоракетной обороны (ПРО). Документ идополнительный протокол 1974 г., предусматривал запрещение развертывания новых систем ПРО на территории каждой страны. Сторонам разрешалось развертывать лишь по одной системе противоракетной обороны с радиусом перехвата не более 150 км и определенным числом ракет-перехватчиков и радиолокационных сетей (РЛС). Советская ПРО СССР было развернута вокруг Москвы, американская – вокруг базы в штате Дакота.

В том же году США и СССР был подписан договор об ограничении Стратегических вооружений (ОСВ-1) устанавливающий предел количеству межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и ракет, запускаемых с подводных лодок (БРПЛ).

Кульминацией «разрядки напряженности» стало общеевропейское Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) с участием США и Канады. Оно начало свою работу в 1973 г. в городе Хельсинки (Финляндия), затем два года работало вЖеневе и завершилось вновь в Хельсинки, где был подписан Заключительный акт, содержавший обязательства отказаться от войны, не нарушать границ, соблюдать права человека и территориальную целостность государств.

Советское руководство во главе с Л.И. Брежневым расценивало Хельсинкский процесс как собственную победу в деле разрядки международной напряженности. Итоги совещания интересовали СССР только с точки зрения признания границ в Европе, сложившихся после Второй мировой войны, и своего особого положения в ней. Западные же страны считали, что главным пунктом является нарушение прав человека в СССР и странах Восточной Европы.

Л.И. Брежнев и президент Франции Ж. Помпиду. Фотография 1973 г.

«Разрядка» международной напряженности оказалась недолгой, уступив место новому витку напряженности.

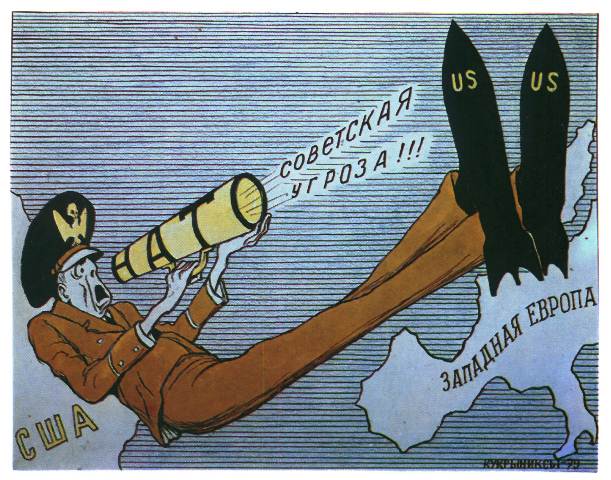

Советский плакат

Его началом условно можно считать знаменитую поправку Джексона–Вэника к советско-американскому торговому соглашению. Принятая в 1973 г. Конгрессом по инициативе члена Палаты Представителей Чарльза Вэника и сенатора Генри Джексона, поправка ограничивала социально-экономическое сотрудничество с СССР из-за отказа советского руководства предоставить выездные визы тем гражданам, которые желают эмигрировать. Впрочем, забота о судьбах эмигрантов была лишь предлогом для ужесточения отношений с СССР. Знаменитая поправка показалась американским политикам столь удачным инструментом давления на Россию, что они не отменили ее до сих пор.

Советский плакат

Однако серьезные проблемы в советско-американских отношениях начались позднее: в конце 1970-х – начале 1980-х гг. Поводом к ухудшению международной обстановки стало размещение в 1976-1977 гг. новых советских ракет средней дальности (РСД) в Европе. Расценив происходящее как нарушение ранее подписанных соглашений, американское руководство заявило о готовности разместить в Западной Европе собственные боеголовки и потребовало вывести советские ракеты. После длительных переговоров Советский Союз в 1982 г. выразил согласие уменьшить число РСД в Европе. Но в 1983 г. произошел инцидент, который свел на нет все прежние договоренности. В ночь на 1 сентября 1983 г. в советское воздушное пространство вторгся южно-корейский «Боинг-747». Приняв пассажирский самолет за разведывательный, советская система ПВО сбила самолет с 269 чел на борту.

Действия СССР осудило мировое сообщество. Президент США Р. Рейган выступил со специальным заявлением, где назвал СССР «империей зла» и объявил о размещении в Европе американских ракет «Першинг-II» и «Томагавк». Начался новый виток гонки вооружений.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Ю.В. Андропов и министр иностранных дел СССР А.А. Громыко. Фотография начала 1980-х гг.

Руководство США объявило о начале программы создания принципиально новой глобальной системы ПРО, включающей космические системы (ракетно-ядерные базы) межбаллистических ракет. Напуганный возможностью американского превосходства в космосе, Советский Союз стал тратить огромные деньги на ликвидацию своего «отставания» в военной сфере, что нанесло серьезный удар по советской экономике, находящийся в глубоком кризисе. Как впоследствии выяснилось, этого и добивалось американское руководство.

Но главным просчетом во внешней политике стало вмешательство СССР в гражданскую войну в Афганистане. В 1979 г. после многочисленных просьб одной из сторон в Афганистан были введены советские войска. Но приход иностранцев лишь еще больше накалил ситуацию. Против ограниченного контингента советских войск развернулась партизанская война, щедро финансируемая США и исламскими странами. Советскую интервенцию негативно оценила и мировая общественность. Авторитет страны на международной арене упал. СССР заплатил за Афганскую войну 17 тысячами жизней своих молодых граждан и десятками миллиардов рублей.

Афганская война

Непросто складывались в брежневскую эпоху и отношения СССР с социалистическими странами. Желание руководителей некоторых из них проводить самостоятельную от Москвы политику вызывало недовольство советского руководства.

Лидер Югославии И. Тито и Л.И. Брежнев на охоте. Фотография 1969 г.

В конце 1967 г. произошло существенное ухудшение экономической ситуации в Чехословакии. Желая исправить сложившееся положение, руководство коммунистической партии Чехословакии во главе с первым секретарем А. Дубчеком взяло курс на либерализацию экономики и демократизацию общества. Однако проведенные в стране широкомасштабные реформы подорвали монополию компартии на власть. Желая сохранить Чехословакию в орбите социалистического лагеря, партийная элита СССР приняла решение о вводе войск в страну. В ночь с 20 на 21 августа 1968 г. силы Организации Варшавского договора (СССР, Польши, Венгрии, ГДР, Болгарии) вошли в Прагу. А. Дубчек был снят со своего поста и заменен Г. Гусаком. «Пражская весна» закончилась.

События в Чехословакии не на шутку встревожили Л.И. Брежнева, сформулировавшего в сентябре 1968 г. доктрину «ограниченного суверенитета» соцстран, предусматривающую оказание вооруженной интернациональной помощи союзникам по восточному блоку в случае возникновения у них угрозы социализму.

В 1980 г. чехословацкие события едва не повторились в Польше, где повышение цен на мясо привело к массовым волнениям. В стране был создан независимый профсоюз «Солидарность», потребовавший проведения широкомасштабных реформ. Страны ОВД были готовы ввести войска в страну, но этого не потребовалось. 13 декабря 1981 г. премьер-министр и новый первый секретарь ЦК Польской объединенной рабочей партии В. Ярузельский создал Военный совет национального спасения, ввел в стране чрезвычайное положение и подавил оппозицию.

Совещание Политического консультативного комитета государств-участников ОВД. Фотография начала 1980-х гг.

Однако самыми драматичными стали в период «застоя» советско-китайские отношения. Их ухудшение началось еще при Н.С. Хрущеве, когда китайский лидер Мао Дзэдун отказался признать решения XX съезда КПСС и осудить культ личности И.В. Сталина. В середине 1960-х Китай предъявил СССР территориальные претензии на 1,5 млн. кв. км., а в марте 1969 г. между вооруженными отрядами двух стран состоялось открытое столкновение на о. Даманском. В ответ на гибель 152 советских пограничников, советское командование использовало против китайских солдат установки «Град». До широкомасштабной войны дело не дошло, но дипломатические отношения между странами были надолго прерваны.

Международные отношения брежневской эпохи отличались противоречивостью. На смену «разрядке» и договорам об ограничении ядерного оружия пришел новый виток гонки вооружений и эскалация международных конфликтов. Внешнеполитические позиции СССР в мире были существенно подорваны инцидентом с южнокорейским Боингом и войной в Афганистане, усугубившей и без того сложное экономическое положение Советского Союза.

4.9. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1985-1991 гг.

2015-02-27

2015-02-27 3282

3282