В общем случае линейные сооружения городской телефонной сети (ГТС) состоят из абонентских (АЛ) и соединительных (СЛ) линий. Для сокращения расходов на строительство линейных сооружений и повышения эффективности их использования в крупных городах (обычно при емкости сети свыше 10 тыс. номеров) строят несколько районных автоматических телефонных станций (РАТС). Такая сеть называется районированной. При этом линии, соединяющие телефонные аппараты с районной телефонной станцией, называются абонентскими, а линии, соединяющие районные станции между собой, - соединительными.

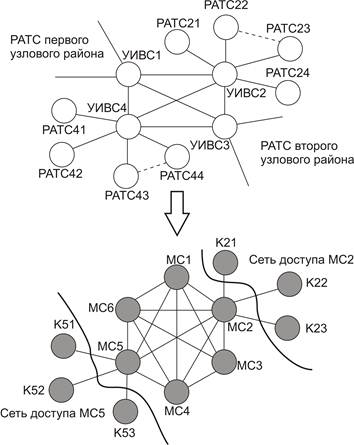

Связь между районными станциями осуществляется одним из следующих способов: по принципу «каждая с каждой», радиальному, с узлами входящего сообщения, с узлами исходящего и входящего сообщений (рис. 2.5). Первый способ обычно применяется на районированных сетях общей емкостью до 80 тыс. номеров. Второй способ используется для связи РАТС с подстанциями или учрежденческими станциями. На крупных сетях образуются узловые телефонные станции с применением третьего или четвертого способа. Кроме того, для выхода на междугородную сеть РАТС связываются с междугородной телефонной станцией непосредственно или через узловые станции.

Построение сетей АЛ осуществляется различными способами, однако все они могут быть сведены к двум основным системам: шкафной и бесшкафной; в России, как правило, применяется шкафная система.

Рис. 2.5. Построение межстанционных сетей ГТС

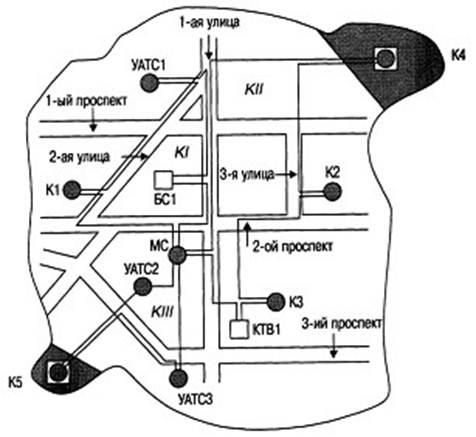

Схема устройства линейных сооружений по шкафной системе изображена на рис. 2.6. Здесь показана часть города с распределенными по отдельным кварталам телефонными абонентами. Кроме районной автоматической станции (МС), учережденческих автоматических станций (УАТС1 - УАТС3) и концентраторов (К1 – К5), располагаются места для базовых станций (БС) сотовых систем связи и узлов ввода сигналов кабельного телевидения (КТВ), для которых оператор телефонной сети будет предоставлять информационные транспротные ресурсы. Число пар проводников проложенных кабелей как правило больше числа телефонных абонентов. Это обеспечивает необходимый эксплуатационный запас. Концентраторы К4 и К5 предназначены для обслуживания новых строящихся районов городской застройки. Таким образом сформирована структура транспортной сети абоненского доступа, в которой образованы три кольца.

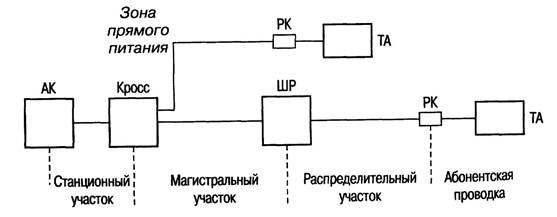

Включение абонентов в телефонную станцию осуществляется через распределительные коробки (РК) и распределительные шкафы (ШР) (рис. 2.6, б). При этом от телефонной станции в различных направлениях отходят крупные по емкости кабели, которые, разветвляясь на более мелкие, заходят в ШР. Эти кабели вместе с относящимся к ним линейным оборудованием составляют так называемую магистральную сеть. От ШР отходят меньшие по емкости кабели (100—50 пар), которые, разветвляясь, подходят к РК емкостью 10х2. Данные кабели и относящееся к ним линейное оборудование составляют распределительную сеть. От РК к телефонным аппаратам (ТА) абонентов прокладываются однопарные кабели, составляющие абонентскую проводку (рис. 2.6, б).

а)

б)

Рис. 2.6. Построение сети абонентских линий ГТС: а - распределение кабелей по заданиям; б - шкафная система.

Наличие ШР облегчает производство испытания кабелей и дает возможность путем соответствующих переключений в нем соединять любые пары магистрального и распределительного кабелей, что важно при эксплуатации сети, так как на последней обычно имеют место перегруппировки абонентов, появляется необходимость включения новых абонентов, замены цепей в кабелях и т. п.

Кроме того, применение РШ позволяет экономить магистральные кабели. Дело в том, что в РК соответственно их емкости включаются десятипарные распределительные кабели, в то время как число АЛ, включенных в отдельные РК, обычно меньше. Если подвести непосредственно к телефонной станции полную емкость кабелей, включенных в РК, то на значительном расстоянии до телефонной станции образовался бы большой запас кабельных пар, который более или менее продолжительное время оставался бы в значительной мере неиспользованным, что невыгодно. Наличие РШ позволяет иметь эксплуатационный запас кабельных пар магистральной сети значительно меньше запаса в распределительной сети, обеспечивая таким образом экономию емкости магистрального кабеля.

При построении телефонной сети по бесшкафной системе для обеспечения требуемой гибкости сети используется система параллельного включения кабельных жил, сущность которой заключается в том, что одна и та же кабельная пара, идущая от телефонной станции, включается параллельно в несколько РК. Благодаря такому включению достигается уменьшение запасных пар в магистральных кабелях (аналогично распределительным шкафам). Так, например, у кабелей емкостью 20х2 в направлениях А и Б могут идти по семь пар (7х2), причем шесть пар (6х2) могут быть запараллелены и по желанию использованы частично или полностью в направлении А или Б.

При построении телефонных сетей применяется также смешанная система с использованием того или иного способа на тех участках сети, где он является наиболее целесообразным.

2.4. СЕТИ СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ И ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ

В сельской местности на территории административного района создаются следующие виды сетей электросвязи, входящие в зоновую (областную) связь:

общего пользования (телефонной связи, факсимильной связи, передачи вещания);

внутрипроизводственные (связь внутри колхозов, совхозов, а также внутри строек и предприятий района);

учрежденчески-производственной связи (связь предприятий различных ведомств).

По месту на сети сельской телефонной связи (СТС) различают станции:

центральную (ЦС), расположенную в районном центре, являющуюся одновременно станцией района;

узловую (УС), расположенную в любом из населенных пунктов сельского района. В эти станции включаются соединительные линии оконечных станций;

оконечные (ОС), расположенные в любом из населенных пунктов сельского района.

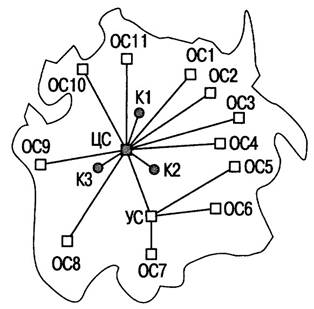

Сельская телефонная сеть строится по радиально-узловой системе. Она наиболее экономична и в то же время достаточно надежна. Пример построения СТС приведен на рис. 2.7. Оконечные станции подключаются к центральной и узловым станциям.

Рис. 2.7. Построение сельской телефонной сети связи

В сельском районе, обычно в райцентре, строится радиотрансляционный узел (мощностью 1, 2,5 или 10 кВт). Радиотрансляционная сеть узла обычно состоит из местной (двух- и трехзвенной) сети, обслуживающей все остальные населенные пункты района. Если не представляется возможным охватить системой высоковольтных фидеров населенные пункты, удаленные от райцентра (высокая стоимость, неудовлетворительные качественные показатели), то в районе сооружается дополнительно несколько усилительных подстанций. В небольших городах и рабочих поселках сеть радиоузла имеет двух- или трехзвенное построение. Трехзвенная сеть применяется на крупных узлах с большой нагрузкой, питающихся от районных усилительных станций. Число станций, их мощность и размещение на территории города определяются в зависимости от конкретных условий и нагрузки.

Наивыгоднейшее число распределительных фидеров двухзвенной сети, питаемой от станций радиоузлов и усилительных трансформаторных подстанций, определяется исходя из местных условий. Обычно оно равно 6—10. Опыт строительства радиотрансляционных сетей показывает, что даже в больших городах распределительный узел должен иметь нагрузку не более 20 тыс. радиоточек, а в городах с малой плотностью застройки и малой этажностью - 6— 8 тыс. радиоточек.

2015-02-04

2015-02-04 9998

9998