МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНТРОЛЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬЮ СПОРТСМЕНОВ

КОНТРОЛЬ ЗА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬЮ

Контроль за технической подготовленностью, или, что то же самое, за техническим мастерством (ТМ), заключается в оценке того, что умеет делать спортсмен и как он выполняет освоенные движения (рис.73).

Рис. 73

Показатели технического мастерства спортсменов

Использование приведенной схемы предполагает, что выполняются рациональные с точки зрения техники движения*. Показатели технического мастерства должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к тестам (наличие цели, стандартизация измерений, надежность, информативность, система оценок и т. п.).

Различают два основных метода контроля за ТМ:

визуальный и инструментальный.

Первый является наиболее распространенным методом вообще и одним из основных в спортивных играх, единоборствах, гимнастике, фигурном катании на коньках и некоторых других видах спорта. Наблюдение за действиями спортсмена как начальный этап экспертного оценивания должно проводиться в соответствии с требованиями,

изложенными в гл. 6. Только таким образом можно обеспечет достоверность информации о ТМ спортсмена.

Необходимо уделить самое пристальное внимание составлен] программы наблюдений и обучению наблюдателей. Например, измет:

ТМ футболистов по количеству, точности и эффективности выполнен длинных, средних и коротких передач, следует предварительна договориться об их классификации. Каждыйг наблюдатель додже! знать, что к длинным передачам надо относить только передачи мяча щ 30 м и более, к средним — на 15—30 м, к коротким — до 15 м. 1

Оценивая эффективность ТМ конкретного спортсмена (например, п<| числу ошибок, допущенных им при выполнении игровых действий]^ нужно учитывать степень взаимопонимания игроков. Предположи» игрок А делает точную и тактически обоснованную диагональну! передачу на ход игроку Б. Последний, неверно понимая позицик поздно начинает движение и не успевает к мячу. В этом случае ошиб| записывается спортсмену Б, вследствие чего его индивидуальны! коэффициент технического мастерства уменьшается.

В игровых видах спорта и в единоборствах возможности оценки' с помощью специальных тестов ограничены: показатели, измеренные;

процессе тестирования (например, определение точности и дальностз передач, точности ударов в ворота), как правило, неинформативньй Коэффициенты корреляции между точностью выполнения этих приемов в тестах и в соревнованиях (играх, боксерских поединках и т. д.) обычно близки к нулю. И это понятно, так как условия выполнения приемов ] действий в соревновательной обстановке резко отличаются от условиз во время тестирования.

Поэтому по результатам таких тестов, как правило, нельз предсказывать эффективность соревновательной деятельности. Однав тесты ТМ все же полезны. Они позволяют определить уровень ТМ условиях, когда нет сбивающего влияния соревновательных факторов Сравнивая результаты такого тестирования с показателями в соревнс ваниях, тренер может определить слабые стороны спортсмена наметить пути их усиления. Например, если применять в хоккее тако| тест, как «ведение шайбы с обводкой стоек», то может случиться тащ что по результатам теста спортсмен А опережает спортсмена Б, а| условиях соревнований уступает ему в ведении шайбы с изменение! направления бега. Из этого следует, что у спортсмена Б резерв i повышении эффективности данного приема лежит в совершенствована его техники в облегченных условиях (без противодействий противника э возбуждения, связанного с соревнованиями), а спортсмену А мож рекомендовать совершенствование приема при сбивающих факто((активно противодействующем противнике и т. п.).

Показатели, используемые для измерения ТМ непосредственно соревнованиях, гетерогенны: их значения во многом определяют тактическим мастерством и уровнем физической подготовленност спортсменов. Поэтому, регистрируя точность выполнения игровы действий, эффективность нанесения ударов и т. п., измеряют не стольв техническое, сколько технико-тактическое мастерство.

Визуальный контроль за ТМ проводится дву

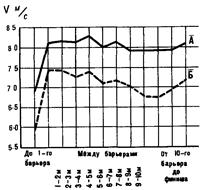

Рис. 74

Динамика скорости в барьерном беге на 110 м у спортсменов высокой (А) и низкой (Б) квалификации (по Ю Н Примакову с соавт, 1979)

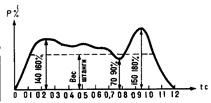

Рис. 75

Сила, проявленная при подъеме штанги до подседа Р — сила в % от веса штанги, (—время в с (по А Н Воробьеву, 1977)

способами: 1) в ходе непосредственных наблюдений за действиями спортсмена и 2) с помощью видеомагнитофонной техники. Второй способ в последнее время становится все более распространенным. Это связано с возможностью:

1) документально зафиксировать движения спортсмена;

2) при систематической видеозаписи иметь видеотеку движений и анализировать их технику в динамике;

3) использовать стоп-кадр, а также замедленно показывать действия, что повышает достоверность их анализа;

4) устранить влияние соревновательной обстановки на процесс наблюдения. Даже самый опытный эксперт, наблюдая за действиями спортсмена на соревнованиях, может ошибаться вследствие эмоционального возбуждения, увлеченности каким-то моментом и т. д.

Необходимо отметить, что визуальный контроль — основное средство качественного анализа ТМ, который должен осуществляться в соответствии с требовани-ми, изложенными в гл. 6.

Инструментальный

контроль за ТМ предназначен для измерения биомеханических характеристик техники. Регистрации подлежат время, скорость и ускорение движения в целом или отдельных его фаз (рис. 74), усилия, развиваемые при выполнении движений (рис. 75), положение тела или его сегментов (рис. 76). Зарегистрированные показатели подвергаются анализу (графоаналитическому, математико-статистическому и т. п.), результаты которого используются как критерии эффективности спортивной техники.

Регистрация биомеханических характеристик движения является началом оценивания эффективности спортивной техники. Значительные погрешности измерения на этом этапе невозможно устранить никакими последующими операциями; вследствие этого окончательное суждение о ТМ спортсмена будет ошибочным. Таким образом, точность оценки ТМ спортсмена зависит прежде всего от точности измерения биомеханических характеристик движений. Например, использование кинофототехники эффективно в том случае, если съемка осуществляется с частотой не менее 100 кадров в секунду при

соблюдении всех метрологически требований к измерениям (см. гл. и 7). Прежде всего необходимо оё ращать внимание на равномег ность протяжки ленты. Если лент;

протягивается неравномерно, t(ошибка временного интервала меж! ду кадрами может оказаться весь ма значительной Например, в од. ном из экспериментов при измере нии биомеханических характерна тик техники прыжков в длину:

спортсменов, имевших результат! 7,80—8,09 м, были получены значе ния скорости на последних метра разбега 9,8—11,23 м/с, а у одной спортсмена—13,3 м/с- Проверк, этого результата показала, что ско рость протяжки ленты в моменэ съемки не соответствовала стан| дарту: вместе 100 кадров в секунда она равнялась 87. Кроме скорост) протяжки ленты перед начало!» съемки должны определятьс;

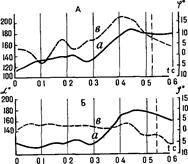

Рис. 76

Гониограммы изменения угла в правом тазобедренном суставе (а) и угла «скручивания» фронтальной оси плеч относительно фронтальной оси таза (в) в толка нии ядра (фаза финального разгона)

а — угол в тазобедренном суставе ip — угол между фронтальными осями плеч и таза Вертикальная пунктирная линия — момент вылета ядра Начало отсчета времени соответствует моменту начала фазы финального разгона А — спортсмен высо кого класса Б— спортсмен низкой квалификации (по Я Е Ланка А А Шалманову 1978)

ошибки масштабного коэффициента (угловые отклонения оптическо) оси камеры, изменение расстояния до объекта, дисторсия* изображе ния), линейный размер (путь) по кадрам и ошибки вычислительнс обработки.

2015-03-22

2015-03-22 4161

4161