Мешкова, Т.Е.

М559 Микроэкономика (продвинутый курс). Конспект лекций:Т.Е. Мешкова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2013. – 55 с.

Учебное пособие разработано в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) и предназначено для студентов, обучающихся по магистерским программам по направлению Экономика, Менеджмент, а также может быть полезно для студентов, обучающихся по различным магистерским программам.

Целью учебного пособия является предоставление помощи студентам различных форм обучения в изучении курса «Микроэкономика» (продвинутый курс).

В учебном пособии представлен краткий конспект лекций по данной дисциплине. Учебное пособие предназначено для углубленной самостоятельной работы обучающихся, что способствует лучшему восприятию материала по дисциплине «Микроэкономика» (продвинутый курс).

ББК У012.1.я7 + У011.я7

© Издательский центр ЮУрГУ, 2013

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение......................................................................................................... 5

Тема 1. Введение в экономическую теорию

1.1. Предмет экономической теории........................................................ 6

1.2. Метод экономической теории............................................................ 7

Тема 2. Основные закономерности экономической организации общества

2.1. Ресурсы. Потребности. Блага............................................................ 9

2.2. Производство, распределение, обмен и потребление.................... 11

2.3. Проблема выбора. Альтернативные издержки.............................. 12

2.4. Экономические системы................................................................... 14

2.5. Экономические отношения. Рынок................................................. 14

Тема 3. Рыночный механизм и его элементы: спрос, предложение, равновесная цена

3.1. Рыночный спрос. Закон спроса....................................................... 16

3.2. Рыночное предложение. Закон предложения................................. 19

3.3. Равновесие спроса и предложения.................................................. 21

Тема 4. Эластичность спроса и предложения......................................... 22

Тема 5. Анализ потребительского поведения......................................... 26

Тема 6. Издержки производства

6.1. Издержки производства и их виды................................................. 28

6.2. Краткосрочные издержки производства........................................ 29

6.3. Долгосрочный период в деятельности фирмы............................... 30

Тема 7. Анализ рыночных структур

7.1. Конкурентная структура рынка. Критерии анализа...................... 33

7.2. Модель совершенной конкуренции и ее характеристики.............. 34

7.3. Чистая монополия............................................................................ 35

7.4. Рынок олигополии и его характеристики....................................... 36

7.5. Рынок монополистической конкуренции........................................ 37

Тема 8. Экономические риски и неопределенность

8.1. Неопределенность рыночной экономики........................................ 39

8.2. Риск и способы его минимизации................................................... 39

8.3. Спекуляция в рыночной экономике................................................ 40

Тема 9. Рынок труда и заработная плата

9.1. Особенности рынка труда............................................................... 42

9.2. Спрос и предложение на рынке труда............................................ 43

9.3. Равновесие на рынке труда и равновесная ставка заработной платы 44

Тема 10. Рынок капитала и процент

10.1. Понятие и формы капитала........................................................... 46

10.2. Три сегмента рынка капитала....................................................... 47

10.3. Спрос и предложение на рынке услуг капитала.......................... 48

Тема 11. Рынок природных ресурсов

11.1. Природные ресурсы и их характеристики................................... 50

11.2. Особенности рынков невозобновляемых и возобновляемых

ресурсов.................................................................................................. 50

11.3. Теория предельной производительности и земельная рента....... 51

11.4. Равновесие на рынке услуг земли................................................. 52

Заключение.................................................................................................. 54

Библиографический список...................................................................... 55

ВВЕДЕНИЕ

Данное учебное пособие разработано в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) и предназначено для студентов, обучающихся по магистерским программам по направлению Экономика, Менеджмент, а также может быть полезно для студентов, обучающихся по различным магистерским программам.

Основной целью данного пособия является реализация требований, установленных в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования по овладению учащимися магистратуры теоретическими основами и приобретению практических навыков по предмету «Микроэкономика» (продвинутый уровень).

Данное пособие составлено в соответствии с учебной программой курса. В соответствии с ФГОС ВПО изучение предлагаемого материала способствует формированию следующих компетенций: совершенствование и развитие интеллектуального и общекультурного уровня; способности принимать организационно-управленческие решения и готовность нести за них ответственность, в том числе, в нестандартных ситуациях; обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследования; готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микроуровне; уметь составлять прогноз социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом.

Учебное пособие рассматривает базовые темы учебного курса микроэкономики: рыночный механизм и его элементы: спрос, предложение, равновесная цена; эластичность спроса и предложения; анализ потребительского поведения; производство, технология, функция производства; издержки производства; анализ рыночных структур; экономика информации и неопределенности; рынки факторов производства; общее равновесие и экономическая эффективность.

Настоящее пособие содержит краткий конспект лекций по дисциплине «Микроэкономика» (продвинутый курс). Учебное пособие предназначено для углубленной самостоятельной работы студентов, а также может быть использовано преподавателями при проведении семинарских занятий. Данное учебное пособие может быть рекомендовано слушателям других форм обучения экономических специальностей.

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ

1.1. Предмет экономической теории

Экономическая теория, подобно любой другой науке, имеет свой специфический предмет исследования и использует при анализе этого предмета особые приемы изучения, совокупность которых составляет ее метод. Предмет и метод тесно связаны друг с другом и в совокупности определяют границы той отрасли знаний, которая представлена экономической теорией.

Глубинный источник всех экономических проблем кроется в относительной ограниченности (редкости) имеющихся в распоряжении человека и (общества) ресурсов, с одной стороны, и в неограниченности постоянно возникающих потребностей – с другой.

Данное противоречие носит универсальный характер и присуще любой экономической системе (будь то отдельный потребитель, семья, фирма или государство).

Потребитель из-за ограниченности своего дохода не может обладать всеми желанными для него товарами и услугами.

Фирма вынуждена определять приоритетные направления развития своей деятельности и отказываться от всех других проектов.

Государство ограничивает сферу своей социальной политики строго определенными направлениями.

Ограниченность человека, семьи, фирмы или государства в своих возможностях из-за недостаточности имеющихся ресурсов, называется бюджетным ограничением.

Экономическая теория изучает деятельность людей в процессе производства, распределения, обмена и потребления экономических благ, в условиях альтернативности целей и возможностей использования редких ресурсов.

С точки зрения масштабов изучаемого объекта различают два уровня экономического анализа, которым соответствуют два раздела экономической теории – микроэкономика и макроэкономика.

Микроэкономику –приставка «микро» означает «малый» – которая может быть определена, как область экономической теории, изучающая поведение отдельных экономических субъектов (индивидов, отдельных домашних хозяйств, фирм и отраслей) в процессе производства, обмена и потребления товаров и услуг в целях удовлетворения их потребностей посредством ограниченных ресурсов.

Макроэкономику – приставка «макро» означает «большой» – занимается изучением законов функционирования всей национальной экономики в целом, а также входящих в нее так называемых агрегатов – домашних хозяйств, частного сектора, правительственного сектора.

Агрегатами (агрегированными показателями) называется совокупность отдельных экономических единиц, например, домашних хозяйств, которые в процессе экономического анализа рассматриваются как одно целое, а также национальный доход и общественный продукт, экономический рост и общий уровень занятости, совокупные потребительские расходы, национальные сбережения и другие агрегированные (объединенные в укрупненные экономические единицы показатели).

Экономическая наука делится на:

а) позитивную – совокупность систематических знаний, относящихся к тому, что есть. Ее задача – объяснение следствий, вытекающих из реального изменения обстоятельств. Отвечает на вопрос «что будет, если...?». Например, как изменится величина спроса на легковые автомобили определенной марки при повышении цены на 10%.

б) Нормативную или регулятивную науку – представляет собой совокупность систематических знаний, относящихся к тому, чему следует случиться, содержит четко выраженный оценочный компонент и пытается ответить на вопрос «что должно быть?». Например, приемлем, ли для общества уровень безработицы, сложившийся в данное время.

Государственная экономическая политика может быть определена как комплекс мер, направленных на регулирование поведения экономических субъектов (потребителей и производителей), или последствий деятельности этих субъектов для эффективного достижения поставленных экономических целей: экономического роста, научно-технического прогресса, более справедливого распределения доходов, полной занятости и др.

Основными функциями экономической теории являются:

1. Познавательная, позволяющая расширять наши познания в области сложных экономических процессов в постоянно меняющемся мире.

2. Методологическая, дающая теоретическую основу для исследований в прикладных экономических науках.

3. Практическая, позволяющая сделать правильный выбор при проведении государственной политики.

4. Прогнозная, делающая возможным предвидение в области краткосрочного и долгосрочного экономического развития.

1.2. Метод экономической теории

Слово метод происходит от греческого methodos, т.е."путь к чему-либо" иозначает способы познания, инструменты, совокупность приемов исследования явлений природы и общественной жизни.

Метод науки, с одной стороны, отражает уже познанные законы исследуемой сферы окружающего мира, а с другой – выступает как средство последующего познания. Таким образом, метод одновременно является и результатом процесса исследования, и его предпосылкой.

Метод можно определить, как в широком, так и узком смысле слова:

1. В широком смысле – совокупность инструментов, приемов исследования.

2. В узком смысле слова – как синоним приема научного анализа, способа обработки данных (математический метод), формы демонстрации результатов анализа (графический метод).

Методы исследования в экономической теории:

1. Эмперическиий метод, статистика – сбор и описание фактов и событий.

2. Причинно-следственный метод ( казуальный) – выявление причинно-следственных связей между отдельными явлениями.

3. Моделирование – выделение при исследовании наиболее важных, существенных экономических явлений и мысленном отвлечении от второстепенных или случайных деталей, т.е. сознательное упрощение рассматриваемого объекта.

4. Функциональный метод –анализ всех категорий в их взаимодействии друг с другом в качестве равнозначных.

5. Эконометрика –экономико-математический метод.

6. Позитивный и нормативный анализ.

а) Позитивный – направлен на выявление объективных закономерностей и явлений в том виде, в котором они существуют, имеет целью констатацию факта.

б) Нормативный – предполагает оценочные суждения. Важен при формировании государственной экономической политики.

Экономическая наука использует разнообразные приемы познания окружающей действительности, важнейшими из которых являются: анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, аналогия, проблема, гипотеза, доказательство.

Тема 2. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

2.1. Ресурсы. Потребности. Блага

Ресурсы представляют собой совокупность всех материальных благ и услуг, используемых человеком для производства необходимой ему продукции.

Ресурсы делятся:

1. Свободные – имеются в неограниченном количестве и как следствие имеют нулевую цену на рынке (атмосферный воздух, солнечная энергия, энергия ветра и т.п.).

2. Экономические (факторы производства) – их количество относительно ограничено, и за их использование необходимо платить, т.е. их рыночная цена всегда больше нуля. Они в свою очередь делятся на:

а) Трудовые ресурсы, или труд (целесообразная деятельность человека по созданию экономических благ).

б) Инвестиционные ресурсы, или капитал, включает в себя всю совокупность созданных прошлым трудом человека благ.

в) Природные ресурсы или земля – все сельскохозяйственные угодья и городские земли, отведенные под промышленную или жилищную застройку, а также вся совокупность природных условий, необходимых для производства товаров и услуг (полезные ископаемые, водные ресурсы и т.д.).

г) Предпринимательский талант или предпринимательские способ-ности.

д) Информация – набор сведений об окружающем мире и протекающих в нем процессах.

е) Знания или управленческие способности – умение использовать полученные данные для принятия наилучшего при сложившихся обстоятельствах решения.

1. Не носит постоянного характера, а зависит от сложившейся экономической ситуации.

2. Носит не абсолютный, а относительный характер, так как невозможно полностью удовлетворить все потребности всех членов общества.

3. Не зависит от абсолютного объема и наличия рассматриваемых благ и услуг.

4. Относительно, в сопоставлении с нашими потребностями.

Потребности можно определить как объективную нужду человека или группы людей в чем – либо, необходимом для поддержания жизнедеятельности и развития организма, личности.

Термин потребность встречается еще в трудах Аристотеля, но экспериментальное их изучение началось в 20-е годы ХХ в.

В экономической литературе существует множество подходов к вопросу классификации потребностей. В таблице 2.1 приводятся классификация видов потребностей по основным критериям.

Таблица 2.1

Классификация видов потребностей

| Критерий | Вид | Определение |

| 1. Степень неотложности | Экзистентные (первичные) | Необходимые для первичных условий существования человека: питание, одежда, жилье |

| Люксовые (вторичные) | Потребность в культуре, в предметах роскоши: чтение, искусство, путешествия, развлечения, предметы украшения – что делает жизнь человека более приятной | |

| 2. Степень охвата | Индивидуальные | Возникают у каждого отдельного человека и удовлетворяются на основе индивидуально принятого решения (предметы личного ухода, бытовая техника, личный транспорт, отчасти врачебная помощь) |

| Коллективные | Потребности, которые могут быть удовлетворены лишь в рамках определенного коллектива, социальной группы или всей нации (общественная безопасность, социальное обеспечение, все другие объекты инфраструктуры) | |

| 3. Степень осознанного понимания | Осознанные (явные) | Потребности по отношению к которым у человека уже сложилось ясное понимание, позиция |

| Неосознанные (скрытые) | Зарождающиеся в процессе экономического развития общества потребности, которые человек еще реально не осознал. Эти потребности стремятся разбудить представители сферы производства | |

| 4. Возможность приобретения благ | Платежеспособные потребности | Обеспечиваются реальными денежными средствами и трансформируются в покупательский спрос |

| Неплатежеспособные потребности | Не могут быть обеспечены денежными средствами |

Блага – это все то, что служит удовлетворению человеческих потребностей.

Классификация благ, так же, как и потребностей, отличается большим разнообразием. Отметим важнейшие из них с точки зрения различных критериев классификации (табл. 2.2).

Таблица 2.2

Блага (классификация видов)

| Критерий | Вид | Характеристики |

| 1. Участие человека в производстве благ | Экономические | – ограниченное количество; – необходимость затрат на производство; – наличие рыночной цены |

| Неэкономические (свободные) | – практически неограниченное количество; – отсутствие затрат на производство; – отсутствие рыночной цены |

Окончание табл. 2.2

| Критерий | Вид | Характеристики |

| 2. Субстанция благ | Материальные (вещная форма благ) | Производство и потребление происходит разновременно |

| Нематериальные (услуги) | – производство и потребление происходят одновременно; – услуги не могут быть приобретены в собственность; – услуги не подлежат хранению | |

| 3. Создается самой рыночной системой или государством | Частные | Создаются рыночной системой и предоставляются только тем, кто за них заплатил |

| Общественные | Предоставляются государством всем гражданам (система внутренней и внешней безопасности, правовой порядок, социальные блага) | |

| 4. Характер использования | Потребительские (прямые) | Блага текущего потребления (товары и услуги), предназначенные для удовлетворения потребностей |

| Производственные (косвенные) | Производственные ресурсы (оборудование, здания, земля, профессиональные навыки, квалификация) | |

| 5. Характер соотносимости друг с другом | Комплиментарные блага | Блага, которые могут дополнять друг друга в процессе потребления |

| Субституты | Блага которые являются заменяемыми (альтернативными) по отношению друг к другу | |

| 6. Длительность потребления | Краткосрочного потребления | Срок службы не превышает одного года |

| Долгосрочного потребления | Срок службы превышает 1 год |

2.2. Производство, распределение, обмен и потребление

Экономическая деятельность людей представляет собой постоянно продолжающийся процесс создания благ. В настоящее время оно приобрело институционально организованную форму производства.

Анализ постоянно повторяющегося процесса производства побудил экономистов классической школы ввести в научный оборот термин «воспроизводство».

Воспроизводство, в хозяйственной жизни (англ. reproduction) – непрерывно продолжающийся (незатухающий, бесконечно повторяемый) процесс производства благ, по ходу которого возобновляются (воспроизводятся) и жизненные средства, и их производители (человек как потребитель и как рабочая сила), и производственные отношения между участниками этого общественного процесса.

В количественном аспекте воспроизводство обычно характеризуется категориями:

1. Простое воспроизводство (англ. simple reproduction) – возобновляющееся в неизменном объёме.

2. Расширенное воспроизводство (англ. expanded reproduction) – возобновляющееся в возрастающем объёме.

В процессе воспроизводства выделяются следующие этапы:

1. Производство – целесообразная деятельность людей, направленная на удовлетворение их потребностей.

2. Обмен –движение товара от одного владельца к другому, способствует увеличению богатства общества.

3. Распределение – фаза общественного воспроизводства, связующее звено между производством и потреблением.

4. Потребление – использование продукта в процессе удовлетворения потребностей.

2.3. Проблема выбора. Альтернативные издержки

Ограниченность экономических ресурсов и неограниченность человеческих желаний неизбежно порождают фундаментальную экономическую проблему – проблему выбора. В процессе выбора человек (общество) сталкивается с необходимостью найти ответ на 4 основных экономических вопроса:

1-ый вопрос «Что?»:

Человек определяет цель своей деятельности и стремится по возможности ее конкретизировать, т.е. определить какие блага и в каком количестве, он хотел бы получить.

2-ой вопрос «Как?»:

На этом этапе человек выбирает инструменты достижения постав-ленной цели, определяя необходимые для этого ресурсы и технологию производства.

3-ий вопрос «Для кого?»:

Если человек не предполагает использовать производственные блага в одиночестве, то неизбежно возникает вопрос о распределении полученных товаров и услуг между членами общества.

4-ый вопрос «Когда?»:

Речь идет о межвременном выборе индивидуума. Человек определяет, в какой период времени (настоящий или будущий) следует осуществлять производство (или потребление) рассматриваемых благ.

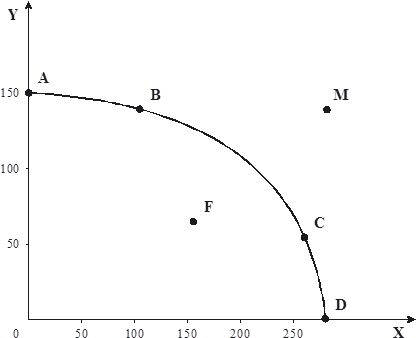

Для анализа ситуации выбора в условиях ограниченности ресурсов воспользуемся простейшей графической моделью – кривой производственных возможностей (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Кривая производственных возможностей

По вертикали – количество единиц товара Y, по горизонтали – количество единиц товара Х.

Если все ресурсы общества используется только для производства товара Y, то экономика находится в точке А, т.е. максимально возможный объем производства товара Y равен отрезку ОА, а максимально возможный объем производства товара Х – нулю. Соответственно – если все экономические ресурсы общества используется только для производства товара Х, то экономика находится в точке D (это означает максимально возможное производство товара Х в объеме ОD и товара Y в нулевом объеме).

Полученная кривая АВСD будет определять границу производственных возможностей общества.

Каждая точка на данной кривой показывает максимально возможный объем производства обоих товаров при полном использовании всех имеющихся ресурсов.

Во всех промежуточных точках общество производит оба товара, используя имеющиеся у него ресурсы. При этом необходим выбор. В условиях, когда объем внутренних и внешних ресурсов ограничен, дополнительное производство товара Х возможно только за счет сокращения производства товара Y.

Количество одного товара, которым необходимо пожертвовать для увеличения производства другого товара, называется альтернативными издержками или издержками неиспользованных возможностей.

В силу ограниченности ресурсов выпуск продукции в точке M – невозможен. В точке F – предполагается неполное или неэффективное использование имеющихся ресурсов.

Экономическая система представляет собой совокупность взаимосвязанных экономических элементов, образующих экономическую структуру общества.

Критерии классификации экономических систем:

1. Преобладающая форма собственности на средства производства.

2. Способ координации и управления экономической деятельностью.

Можно выделить (условно) три вида экономических систем:

1. Традиционная – основана на натуральном сельскохозяйственном производстве.

2. Рыночная – основывается на частной собственности, свободе выбора и конкуренции; учитывает личный интерес отдельных субъектов, заключающийся в их стремлении максимизировать результаты своей экономической деятельности и использование рыночного механизма спроса и предложения для решения основных экономических вопросов.

3. Командная – основывается на общественной (государственной) собственности на средства производства. Все решения о производстве, обмене и распределении материальных благ принимаются централизованно.

Сегодня нельзя говорить о наличии в том или ином государстве в чистом виде одной из трех моделей. В большинстве развитых стран существует смешанная экономика.

2.5. Экономические отношения. Рынок

Особая форма взаимоотношений между отдельными, самостоятельно принимающими решения хозяйственными субъектами, между покупателями и продавцами, называются рынком.

Типы хозяйственных отношений:

1. Натуральные – предполагающие производство для собственного потребления.

2. Товарные – основываются эквивалентном обмене, свободной купле-продаже всех товаров и услуг и осуществляются посредством рынка.

Выделяют:

1. Инфраструктуру рынка, которая представляют собой совокупность институтов, систем, служб, предприятий, опосредующих рынок и обеспечивающих его нормальное функционирование.

2. Структуру рынка, которую можно определить как внутреннее строение, расположение, порядок отдельных элементов рынка.

Рынок выполняет следующие функции: ценообразующая, регулирующая, посредническая, информационная, санирующая.

В экономической теории выделяют 3 основных субъекта рыночных отношений, участвующих в производстве, распределении, обмене и потреблении благ:

1. Домохозяйство – представляет собой хозяйственную единицу, некую совокупность лиц, живущих под одной крышей и принимающих общие финансовые решения.

2. Фирма – определяется как экономический субъект, занимающийся производственной деятельностью и обладающий хозяйственной самостоятельностью в принятии основных производственных решений.

3. Государство – совокупность всех правительственных учреждений, имеющих юридическую и политическую власть для контроля над хозяйственными субъектами и рынком.

При рассмотрении деятельности экономических субъектов допустим, что они действуют рационально. Рациональное поведение – это поведение, направленное на получение максимального результата при имеющихся ограничениях.

Данное допущение является научной абстракцией, так как в реальной жизни люди не всегда ведут себя рационально. Но принцип рациональности используется в экономической науке для удобства анализа.

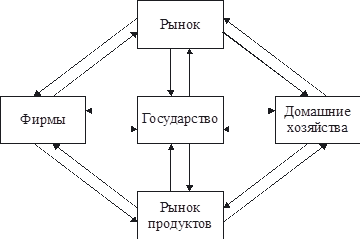

Наиболее общее представление о взаимосвязи экономических субъектов рынка может дать модель кругооборота доходов (рис. 2.2).

Внешняя цепочка связей отражает кругооборот ресурсов и готовой продукции. Домохозяйства, являющиеся собственником имеющихся в экономике ресурсов, продают их на рынке факторов производства фирмам. Фирмы используют полученные ресурсы для производства необходимых товаров и услуг, которые затем продаются на рынке домохозяйствам.

Рис. 2.2. Схема экономических связей рынка

Внутренние связи (внутри внешней цепочки) на рисунке отражают движение денег. После покупки экономических ресурсов на соответствующем рынке расходы фирм (их издержки) превращаются в доходы домохозяйств (в форме заработной платы, процента, ренты и прибыли). Эти доходы затем поступают на рынок продуктов в качестве потребительских расходов и далее на счета фирм уже в роли производственных доходов.

Государство включено в модель кругооборота через систему государственных расходов на товары и услуги, налогов и трансфертных платежей, а также соответствующих потоков ресурсов и продуктов в государственный сектор.

В модели кругооборота доходов реальные и денежные потоки являются одновременными и бесконечно повторяющимися процессами.

Тема 3. РЫНОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ И ЕГО ЭЛЕМЕНТЫ: СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, РАВНОВЕСНАЯ ЦЕНА

3.1. Рыночный спрос. Закон спроса

Спрос – это платежеспособная потребность в каком-либо товаре или услуге.

Различают:

1. Индивидуальный спрос – отражает желания и возможности отдельного потребителя.

2. Рыночный спрос – является суммированным, или агрегированным отражением спроса на какой-либо товар со стороны всех потенциальных потребителей.

Методы, используемые для практической оценки и прогнозирования рыночного спроса:

1) опрос и интервью покупателей;

2) экспертная оценка уровня спроса на товар и экономические прогнозы относительно его динамики;

3) рыночный эксперимент;

4) статистический метод.

Для количественной оценки используют:

1. Величину спроса (Qd) – количество товаров и услуг, которое покупатели готовы приобрести в данное время, в данном месте при данных ценах.

2. Цену спроса (Pd) – максимальная цена, которую покупатели готовы заплатить за определенное количество данного товара или услуги в данное время и в данном месте.

Количественная зависимость между величиной спроса и определяющими его факторами (детерминантами) называют функцией спроса.

В общем виде ее можно записать как:

Qd = Qd(P1,…, Pi,…, Pn, E, R, N, T, X),

где Qd – величина спроса на рассматриваемый товар i;

P1,…, Pi,…, Pn – цены рассматриваемого и других товаров;

Е – ожидания потребителей относительно будущих цен, доходов и доступности товаров;

R – денежный доход потребителей;

N – количество потенциальных покупателей;

Т – вкусы и предпочтения потребителей;

Х – другие факторы, влияющие на спрос товара.

Если все факторы, кроме цены принять за неизменные для данного

периода, то можно от общей функции спроса перейти к функции спроса от цены:

Qd = Qd(Pi),

где Qd – величина спроса на рассматриваемый товар i;

Pi – цена анализируемого товара i.

Обратная зависимость цены от величины спроса называется обратной функцией спроса и имеет вид:

Pi = Pd(Qd).

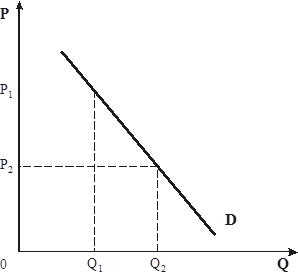

Графическое изображение кривой спроса приведено на рисунке 3.1.

Рис. 3.1. Графическое изображение кривой спроса

На абсциссе обозначается количество товара Q, покупаемого на рынке товара, а на ординате – движение цены Р. Кривая D – кривая спроса. Проецируя на нее цены, можно определить, как изменится величина спроса при изменении цены.

Если при цене Р1 величина спроса составляет Q1, то при снижении цены до Р2 величина спроса увеличится до Q2 и т.д.

При предположении, что функция спроса носит линейный характер, уравнение кривой спроса имеет вид: Qd = a – b∙Р

Уравнение функции спроса показывает, что между уровнем рыночной цены (Р) и количеством продукции на которую предъявляется спрос (Qd), существует обратная зависимость.

Параметры а и b отражают изменение неценовых факторов спроса. При изменении величины а (минимальный объем спроса, независящий от уровня цены), происходит сдвиг кривой спроса. При изменении b (реакция величины спроса на изменение цены), изменяется наклон кривой.

Полученная кривая иллюстрирует закон спроса:

Если цена какого-либо товара повышается (и при этом все другие условия остаются неизменными), то спрос будет предъявляться на меньшее количества этого товара. Или, если на рынок поступает большее количество какого-либо товара, то, при прочих равных условиях, он может быть реализован по менее высокой цене.

Конфигурация кривой спроса и закономерности потребительского поведения могут быть объяснены при помощи двух известных в экономической теории эффектов: эффекта дохода и эффекта замещения.

Эффект дохода: сокращение цены увеличивает реальную покупательскую способность, или реальный доход потребителя при неизменной величине его денежного дохода. Можно купить то же количество товара за меньшие деньги, а на оставшиеся средства приобрести дополнительные покупки (увеличение спроса).

Эффект замещения: демонстрирует взаимосвязь между относительными ценами товаров и объемом спроса потребителя. У человека возникает стимул к замещению более дорогих товаров более дешевыми (подешевевшими), что ведет к увеличению спроса.

При анализе рыночной конъюнктуры необходимо проводить разграничения между спросом и величиной спроса и соответственно между изменениями этих величин.

Изменение величины спроса наблюдается при изменении цены рассматриваемого товара и неизменности всех прочих параметров.

Изменение спроса происходит под воздействием неценовых факторов.

Неценовые факторы спроса:

1) вкусы и предпочтения потребителей;

2) доходы;

3) число потребителей;

4) цены на другие товары;

5) экономические ожидания потребителей.

Общее изменение кривой спроса на реальном рынке будет определяться совокупным воздействием всех ценовых и неценовых факторов.

В зависимости от того какие факторы побуждают человека к покупке, выделяют две разновидности рыночного спроса:

1. Функциональный спрос, обусловленный исключительно присущими данному благу потребительскими качествами.

2. Нефункциональный, возникающий у потребителя не в силу потре-бительских характеристик товара, а под влиянием каких-либо других факторов:

а) Эффект массового потребления или эффект вагона – это та величина, на которую возрастает индивидуальный спрос на товар, вследствие

того, что расширяется рыночный спрос на него (эффект присоединения к большинству).

б) Эффект массового потребления или эффект вагона – характеризует величину, на которую индивидуальный спрос сокращается, вследствие того, что другие тоже потребляют данный товар, т.е. вследствие увеличения рыночного спроса.

в) Эффект показательного потребления (эффект Веблена) – отражает увеличение спроса на некоторые товары, имеющие более высокую цену по сравнению со своими аналогами.

г) Спекулятивный спрос – возникает в условиях реального или искусственно нагнетаемого дефицита того или иного товара, когда рыночное предложение по каким-либо причинам оказывается недостаточным.

д) Нерациональный спрос – объединяет все покупки, которые не планируются потребителем, а происходят под воздействием внезапного желания, каприза, прихоти.

Все рассмотренные эффекты могут быть количественно оценены посредством коэффициентов эластичности.

3.2. Рыночное предложение. Закон предложения

Предложение – это совокупность товаров и услуг, которые находятся в данный момент на рынке и которое продавцы (производители) готовы продать при существующих ценах.

Различают:

1. Индивидуальное предложение.

2. Рыночное предложение – агрегированная величина, которая может быть получена путем суммирования объемов предложений отдельных производителей при всех возможных ценах, при этом другие факторы неизменны (цены на ресурсы, которыми пользуются производители).

Величина предложения (Qs) – это количество товаров и услуг, которое продавцы готовы продать в данное время, в данном месте и при данных ценах, не всегда совпадает с объемом производства и объемом продаж, имеющим место на рынке.

Цена предложения (Ps) – показывает минимальную цену за данное количество товара, на которую продавец готов согласиться в данное время и в данном месте.

Количественная зависимость между величиной предложения и определяющими его факторами (детерминантами) называют функцией предложения.

В общем виде ее можно записать как:

Qs = Qs(C, P1,…, Pi,…, Pj,…, T,…),

где Qs – величина предложения на товар I;

C – уровень издержек фирмы;

P1,…, Pj – цены на все товары и услуги, в том числе и на рассматриваемый

товар;

Т – налоги и т.д.

Если допустить, что все неценовые факторы для рассматриваемого

периода являются неизменными, то функция предложения от цены имеет вид:

Qs = Qs(Pi).

У каждого продавца объем предложения будет меняться в зависимости от цены: чем выше цена, тем, при прочих равных условиях, выше размер предложения на рынке данного товара.

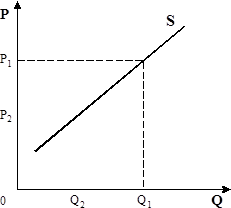

Графическое изображение кривой предложения (рис. 3.2).

На оси Х обозначается количество товара Q, доставленного на рынок. На оси Y – движение цены Р. Кривая S – кривая предложения.

При предположении, что функция предложения носит линейный характер, уравнение кривой имеет вид: Qs = a + b Р.

Рис. 3.2. Графическое изображение кривой предложения

На оси Х обозначается количество товара Q, доставленного на рынок. На оси Y – движение цены Р. Кривая S – кривая предложения.

При предположении, что функция предложения носит линейный характер, уравнение кривой имеет вид: Qs = a + b Р.

Уравнение показывает, что между уровнем рыночной цены (Р) и количеством продукции, которое производитель готов предложить на рынке (Qs), существует прямая зависимость.

Параметры а и b отражают изменение неценовых факторов предложения. При изменении величины а, происходит сдвиг кривой предложения, а при изменении b изменяется наклон кривой.

Для большинства рынков кривая предложения имеет возрастающий характер (чем выше рыночная цена, тем больше фирм захотят производить и продавать данный товар). Прямую зависимость между ценой и величиной предложения называют законом предложения:

Если цена на какой-либо товар возрастает и при этом все прочие параметры остаются неизменными, то величина предложения данного товара увеличивается.

Изменение величины предложения наблюдается при изменении цены рассматриваемого товара и неизменности прочих факторов рыночной конъюнктуры и отражает движение вдоль кривой предложения.

Изменение предложения, напротив, происходит под воздействием неценовых факторов (детерминант) при неизменной цене на анализируемый товар и отображается путем смещения кривой вправо (при увеличении предложения), или влево (при его уменьшении).

Неценовые факторы предложения:

1) издержки производства;

3) экономические ожидания производителей;

4) количество производителей;

5) цены на сопряженных рынках;

6) налоги и дотации;

7) прочие факторы.

3.3. Равновесие спроса и предложения

Рассмотрим взаимодействие спроса и предложения совместив на одном графике кривую спроса D и кривую предложения S.

Рыночное равновесие можно определить как состояние, при котором ни у кого из экономических субъектов не возникает побуждений к его изменению.

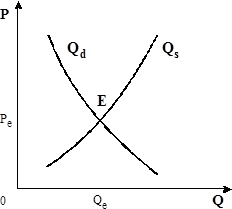

Применительно к анализу спроса и предложения состояние равновесия будет находиться в точке пересечения Е кривых спроса и предложения (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Равновесие спроса и предложения

Этой точке соответствуют:

– равновесная цена (Ре) – при которой на рынке наблюдается равенство величин спроса и предложения (Qd = Qs);

– равновесный объем (Qе) – при котором наблюдается равенство цен производителя и потребителя (Рd = Ps).

Воздействие неценовых факторов спроса (предложения) вызывает сдвиг соответствующих функций и изменение первоначальных параметров равновесия до нового уровня.

Спрос и предложение не всегда являются уравновешенными на реальном рынке, но существует тенденция к равновесию.

Тема 4. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Эластичность – это чувствительность рынка к изменению цен, дохода или каких-либо других показателей рыночной конъюнктуры, которая может быть охарактеризована специальным коэффициентом.

Коэффициент эластичности – степень количественного изменения одного фактора А (например, объема спроса или предложения) при изменении другого фактора В (например, цены, доходов или издержек) на 1% (Е = процентное изменение А ∕ процентное изменение В).

В зависимости от знака при коэффициенте эластичности между рассматриваемыми факторами может быть:

– прямая зависимость (коэффициент положительный);

– обратная зависимость (коэффициент отрицательный).

Для практической оценки коэффициента эластичности применяются различные методы:

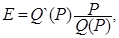

1. Метод точечной эластичности. Используется, когда выведена функциональная связь рассматриваемых факторов (например, функция спроса от цены) и необходимо оценить их взаимную чувствительность в конкретной ситуации (точке).

Эта зависимость характеризует относительное изменение одного фактора (например, объема спроса) при бесконечно малом изменении другого фактора (например, цены).

где Е – коэффициент эластичности; Q`(P) –производная функции спроса или предложения; Р – рыночная цена; Q(P) – величина спроса (или предложения) при данной цене.

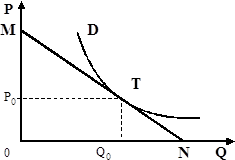

Точечная эластичность может быть определена, если провести касательную к кривой спроса. Наклон кривой спроса в любой своей точке, определяется значением тангенса угла касательной с осью X (рис. 4.1.) Значение точечной эластичности обратно пропорционально тангенсу угла наклона. Если кривая спроса задается линейной функцией Q = а — bР, то ее наклон совпадает с наклоном касательной во всех точках на кривой спроса и равен ∆Q/∆P или Q'(P), которая обозначает наклон кривой спроса.

Рис. 4.1. Точечная эластичность

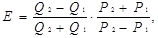

2. Метод дуговой эластичности. Применяется, когда практические наблюдения не позволяют выявить функциональную зависимость между рыночными показателями. В этих условиях оценивается реакция рынка при переходе от одного состояния (одной точки) к другому состоянию (другой точке), например, изменение продаж при увеличении цены.

где Р1,Р2 – первоначальная и последующая цены,

Q1,Q2 – первоначальная и последующая величины спроса.

По характеру эластичности рыночных показателей в зависимости от абсолютной величины коэффициента эластичности (Е) спрос (предложение) может быть:

1. Неэластичным, если 0 < |E| < 1 – темпы роста рассматриваемого параметра меньше темпов изменения воздействующего на него фактора.

2. Единичная эластичность, если |Е| = 1 – рассматриваемый параметр растет теми же темпами, что и другой фактор.

3. Эластичным, если |E| > 1 – параметр растет более высокими темпами, чем изменяется другой фактор.

4. Абсолютная неэластичность, если Е = 0, когда изменение какого-либо параметра рыночной конъюнктуры вообще не оказывает влияния на величину рассматриваемого показателя.

5. Абсолютная эластичность, если Е = (∞) – даже незначительное изменение какого- либо параметра повышает или понижает значение другого фактора на неограниченно большую величину.

Свойства эластичности:

1. Эластичность (в отличие от производной) – безразмерная величина, значение которой не зависит от того, в каких единицах мы измеряем объем, цены или какие-либо другие параметры.

2. Взаимно обратные функции являются взаимно обратными величинами.

,

,

где  – коэффициент эластичности спроса по цене;

– коэффициент эластичности спроса по цене;  – коэффициент эластичности цены по спросу.

– коэффициент эластичности цены по спросу.

Виды коэффициентов эластичности:

1. Эластичность спроса относительно цены показывает относительное изменение объема спроса под влиянием изменения цены на один процент. Факторы, влияющие на эластичность:

– наличие заменителей;

– удельный вес товара в бюджете потребителя;

– размер дохода;

– качество товара;

– размеры запаса;

– ожидания потребителя.

2. Эластичность спроса по доходу  показывает степень количественного изменения величины спроса при изменении потребительских доходов на 1% (R – доход).

показывает степень количественного изменения величины спроса при изменении потребительских доходов на 1% (R – доход).

Данный показатель рассчитывается по аналогии с коэффициентом ценовой эластичности по формуле точечной или дуговой эластичности.

В зависимости от величины коэффициента товары делятся на:

а) Нормальные, для которых рост денежных доходов увеличивает спрос на них и  > 0:

> 0:

1) товары первой необходимости, если 0<  <1;

<1;

2) товары второй необходимости, если  =1;

=1;

3) предметы роскоши, если  >1;

>1;

б) относительно худшие товары  <0.

<0.

Положение, что для каждого блага с эластичностью спроса по доходу, меньше единицы (0 <  < 1), должно существовать благо

< 1), должно существовать благо  > 1 для конкретного потребителя или, другими словами, с увеличением дохода его доля, расходуемая на товары первой необходимости, уменьшается, в то время как доля расходов на предметы роскоши и на духовное развитие увеличивается – называется законом Энгеля.

> 1 для конкретного потребителя или, другими словами, с увеличением дохода его доля, расходуемая на товары первой необходимости, уменьшается, в то время как доля расходов на предметы роскоши и на духовное развитие увеличивается – называется законом Энгеля.

3. Перекрестная эластичность спроса показывает степень изменения спроса на один товар при изменении цены другого товара на 1%.

Для оценки перекрестной эластичности используются дуговой и точечный способ исчисления.

В зависимости от характера взаимосвязи анализируемых товаров коэффициент может быть:

1. Положительным. Если Е>0, то товары взаимозаменяемые. Повышение цены на один товар ведет к увеличению спроса на другой, его замещающий.

2. Отрицательным. Если E<0, то товары взаимодополняемые. Повышение цены на один товар ведет к сокращению спроса на другой.

3. Равным нулю. Если Е=0, то товары независимы друг от друга и повышение или понижение цены на один товар не оказывает практически никакого влияния на величину спроса на другой товар.

Чем больше коэффициент эластичности, тем сильнее взаимосвязь товаров. И наоборот, чем ближе коэффициент к нулю, тем слабее отношения замещения или дополнения.

4. Эластичность предложения показывает степень количественного изменения величины предложения при изменении цены на 1%. Коэффициент эластичности предложения по цене  измеряется по формуле точечной эластичности.

измеряется по формуле точечной эластичности.

Рыночное предложение отдельного товара складывается из суммы предложений отдельных фирм, соответственно и величина эластичности зависит от эластичности предложения отдельных фирм. Типы эластичности предложения:

1. Абсолютно неэластичное предложение  =0, характерно для мгновенного периода, когда все факторы производства являются постоянными, и нет возможности изменить объем производства. Поэтому повышение (понижение) спроса приводит к повышению (понижению) цен, но не отражается на величине предложения.

=0, характерно для мгновенного периода, когда все факторы производства являются постоянными, и нет возможности изменить объем производства. Поэтому повышение (понижение) спроса приводит к повышению (понижению) цен, но не отражается на величине предложения.

2. Неэластичное предложение 0<  <1, наблюдается в краткосрочном периоде, когда часть факторов производства может быть изменена. Это выражается в том, что повышение спроса обусловливает не только рост цен, но и увеличение объема производства, так как фирмы успевают изменить некоторые факторы производства в соответствии со спросом.

<1, наблюдается в краткосрочном периоде, когда часть факторов производства может быть изменена. Это выражается в том, что повышение спроса обусловливает не только рост цен, но и увеличение объема производства, так как фирмы успевают изменить некоторые факторы производства в соответствии со спросом.

3. Эластичное предложение  >1, проявляется в долгосрочном периоде, когда фирма может изменить все имеющиеся факторы производства. Поэтому увеличение спроса приводит к значительному росту предложения при постоянных ценах или несущественном повышении цен.

>1, проявляется в долгосрочном периоде, когда фирма может изменить все имеющиеся факторы производства. Поэтому увеличение спроса приводит к значительному росту предложения при постоянных ценах или несущественном повышении цен.

Тема 5. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

Полезность какого-либо блага есть его способность удовлетворять какие-либо потребности человека или общества.

Теории полезности:

1. Кардиналистская теория. Возможность количественного соизмерения полезности различных благ и существование функции полезности.

2. Ординалистская теория полезности – порядковый подход. Отказ от количественного соизмерения полезности благ. Возможность ранжирования полезностей человека: от высшей к низшей, от лучшей к худшей.

Современный подход предполагает неоклассический синтез положений этих теорий.

На рынке потребитель сталкивается с бесконечно большим количеством товаров и услуг, однако мы предположим существование всего двух товаров. Пусть потребитель выбирает первый товар в количестве q1, а второй – в количестве q2. Тогда набор (q1,q2) – определит потребительский набор (потребительскую корзину), включающий то или иное количество обоих товаров и обладающую для потребителя некоторым качеством, которое можно измерить.

Будем считать, что каждой, что каждой потребительской корзине (q1,q2) соответствует некоторое число TU (total utility) – совокупная полезность – совокупное удовлетворение, получаемое человеком в результате потребления данного количества товаров или услуг за данное время.

Математически это означает, что задается общая функция полезности от потребления за определенный период времени n- го количества товаров:

TU=U(q1, q2,…, qn),

где q – количества товаров, включенных в потребительский набор.

Функция полезности показывает количественную зависимость между объемом потребления каждого из n – благ за данный промежуток времени и совокупной полезностью блага, отражающей индивидуальные предпочтения потребителей.

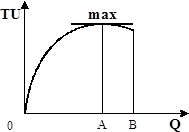

Графически это означает (рис. 5.1), что любому бесконечно малому увеличению количества блага Q соответствует прирост совокупной полезности – TU. Максимум удовлетворения совокупной полезности достигается в точке А, это и означает, что благо полностью удовлетворяет потребность. Если дальнейшее потребление приносит вред, то общая полезность снижается (отрезок АВ).

Рис. 5.1. Совокупная полезность

Для большинства товаров и услуг действует следующая закономерность: чем больше объем потребления какого-либо товара, тем больше значение совокупной полезности, получаемой потребителем.

Изменение (или приращение) совокупной полезности отражается в показателе предельной полезности MU(marginal utility) – это дополнительная полезность, получаемая человеком от потребления одной дополнительной единицы данного блага за единицу времени.

Математически предельная полезность является первой производной функции совокупной полезности по количеству данного блага и рассчитывается как:

,

,

где d(TU) – приращение совокупной полезности

dq – приращение количества потребляемого блага

Существует множество уравнений, описывающих данную функцию, но наиболее часто применяемым является:

TU = а + bq + cq² – dq³,

где q - количество потребленного товара; a, b, c, d – положительные константы.

Если последовательное потребление какого-либо блага постепенно приводит человека к состоянию насыщенности, то дополнительная полезность от использования одной дополнительной единицы данного блага начинает сокращаться. Эта закономерность носит универсальный характер и называется законом убывании предельной полезности или первым законом Госсена: начиная с некоторого момента, дополнительная полезность от потребления одного дополнительного блага уменьшается по мере того, как возрастает объем потребления данного блага.

Математически это означает, что вторая производная общей полезности по количеству данного блага является отрицательной величиной

Проанализируем поведение одного потребителя, выбирающего комбинацию из двух товаров (q1,q2) и располагающего доходом (R). Критерием правильности потребительского выбора является не совокупная и даже не предельная полезность, а предельная полезность на 1 у.е. затрат (MU/P).

Основное условие потребительского оптимума, или второй закон Госсена, для двух или более товаров: для максимизации полезности потребитель должен таким образом распределить свой ограниченный бюджет, чтобы предельные полезности на один рубль, затраченный на последнюю единицу каждого товара, равнялись бы между собой

MU1/P1 = MU2/P2 =… = MUn/Pn,

а сумма всех затрат потребителя на товары и услуги плюс сбережения (S) соответствовала его денежному доходу (R), то есть

P1Q1 + P2Q2 +…+PnQn + S = R.

Если эти предельные полезности не равны, то совокупное удовлетворение может быть увеличено путем уменьшения расходов на товары с меньшей степенью полезности и увеличения затрат на товары с большей степенью полезности.

Тема 6. ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА

6.1. Издержки производства и их виды

Понятие издержки, как правило предполагает некоторые затраты, которые необходимо нести производителю для получения желаемого результата. Существует несколько подходов к определению издержек, каждый из которых имеет свою область применения:

2015-03-20

2015-03-20 2476

2476