Положение больного. При операциях на органах шеи под лопатки больного подкладывают валик или специальную подставку, чтобы создать небольшой лордоз шейной части позвоночника. При этом органы шеи приближаются к поверхности и становятся более доступными для вмешательства на них. Однако чрезмерное прогибание шеи может вызвать асфиксию и затруднить отток крови по венам.

В области шеи часто встречаются различные варианты расположения артерий и вен, которые трудно распознать до операции, что следует учитывать при оперативных доступах. Опасны повреждения не только артерий, но и вен шеи, причем угроза жизни возникает не столько из-за кровотечения, сколько в результате всасывания воздуха - воздушной эмболии. Например, v. jugularis externa проходит от угла нижней челюсти к середине ключицы, пересекает m. sternocleidomastoideus по середине заднего края. Адвентиция вены сращена с краями отверстий в фасциях – отсюда опасность воздушной эмболии. При ранении вены необходимо быстро зажать пальцем отверстие в ней: в момент выдоха палец отнимают и воздушные пузырьки выходят из просвета вены. Поврежденную вену перевязывают. При операциях на шее крупные поверхностные вены перевязывают и пересекают. Компенсаторные возможности венозной системы настолько велики, что даже двусторонняя перевязка внутренних яремных вен не вызывает стойких нарушений кровотока.

Надо помнить об опасности повреждения грудного лимфатического протока в области нижнего отдела шеи слева. В случаях ранения его в ране появляется молочно-белая или прозрачная жидкость - лимфа. В этих случаях применяют тампонаду или перевязку грудного лимфатического протока в ране. Последняя является более надежным способом остановки лимфореи. Применяют и анастомозирование лимфатического протока с позвоночной или подключичной веной по типу конец в бок. При этом через края культи протока нить на атравматической игле проводят снаружи внутрь, а на вене (разрез стенки вены равен 2-3 мм) - со стороны интимы. Отрицательное давление в вене оказывает присасывающее действие на ток лимфы и обеспечивает функцию анастомоза.

Обезболивание: при небольших вмешательствах местное, инфильтрационное. В области шеи производят блокаду некоторых черепных нервов, например блуждающего, пограничного симпатического ствола, а также шейного и плечевого сплетений спинномозговых нервов. При более крупных и травматичных операциях применяют наркоз.

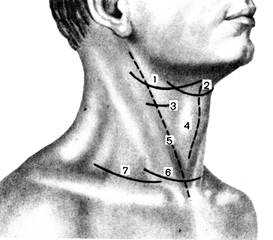

Оперативные доступы к органам шеи должны быть достаточными для выполнения необходимого вмешательства и вместе с тем отвечать косметическим требованиям. Этим требованиям удовлетворяют воротнико-образные, поперечные разрезы Кохера, которые проводятся в соответствии с расположением кожных складок шеи. Положение органов и сосудисто-нервных стволов в переднем отделе шеи преимущественно продольное, поэтому доступы к ним целесообразно также осуществлять вдоль переднего или заднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы (рис. 21).

Рис. 20. Оперативные доступы на шее. 1 – параллельный краю нижней челюсти; 2 – подъязычный воротникообразный к глотке; 3 – воротникообразный к верхней щитовидной артерии; 4 – срединный продольный; 5 – вдоль переднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы; 6 – воротникообразный к щитовидной железе; 7 – параллельный верхнему краю ключицы.

Срединные продольные разрезы обеспечивают достаточный доступ к гортани и трахее, оставляя вместе с тем заметный рубец.

Для удаления глубоких шейных лимфатических узлов применяют комбинированные разрезы. Горизонтальный воротникообразный разрез у его концов дополняют продольными и, после отсепаровки верхнего и нижнего лоскутов, становится доступной вся передняя поверхность шеи. Косо-продольный разрез вверху и внизу может быть продолжен в горизонтальные кпереди или кзади в зависимости от целей операции. Комбинированные разрезы травматичны, и после них остаются заметные рубцы.

При выполнении хирургических разрезов внешний вид послеоперационного рубца на шее зависит также соблюдения принципа ступенчатого (лестничного) рассечения слоев: кожу и подкожную клетчатку с поверхностной фасцией и платизмой рассекают в одной плоскости. Глубже расположенные слои рассекают, отступив от края кожной раны на 0,5-1 см. Например, при срединном продольном доступе рассечение белой линии шеи должно совпадать с кожным разрезом; при воротникообразных разрезах вторая и третья фасции шеи вскрываются продольно, тогда как грудино-подъязычные мышцы пересекают поперечно. Строгое соблюдение ступенчатого принципа исключает возможность образования сквозного, втянутого неподвижного рубца. При операциях по поводу заболеваний, угрожающих жизни больного (глубокие флегмоны, удаление глубоких лимфатических узлов шеи и др.), не приходится строго считаться с косметическими требованиями.

2015-04-01

2015-04-01 3343

3343