При использовании транзисторов в различных схемах практический интерес представляют зависимости напряжения и тока входной цепи (входные вольт-амперные характеристики) и выходной цепи (выходные или коллекторные вольт-амперные характеристики). Эти характеристики могут быть записаны аналитически или построены графически. Последний способ наиболее прост и нагляден, поэтому он нашел преобладающее применение. Вольт-амперные характеристики снимают при относительно медленных изменениях тока и напряжения (по постоянному току), в связи с чем их называют статическими. Вид характеристик зависит от способа включения транзистора.

Существуют три способа включения транзистора: с общей базой (ОБ), общим эмиттером (ОЭ) и общим коллектором (ОК). О способе включения с общей базой говорилось при рассмотрении принципа действия транзистора. Различие в способах включения зависит от того, какой из выводов транзистора является общим для входной и выходной цепей. В схеме ОБ общей точкой входной и выходной цепей является база, в схеме ОЭ - эмиттер, в схеме ОК - коллектор.

В силу того, что статические характеристики транзистора в схемах ОЭ или ОК примерно одинаковы, далее рассматриваются характеристики только для двух способов включения: ОБ и ОЭ.

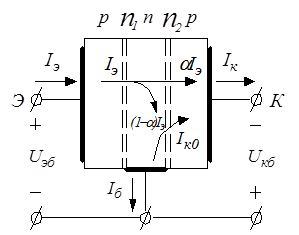

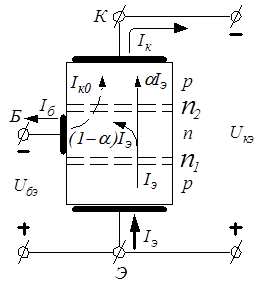

Схема с общей базой (рисунок 2.12). Выходные характеристики транзистора в схеме ОБ отражают зависимость тока коллектора Iк от напряжения на коллекторе относительно базы Uкб при фиксированном токе эмиттера Iэ: Iк = F (Uкб) Iэ=сопst (рисунок 2.13, а). Здесь, как и ранее, рассматривается транзистор типа р-п-р, поэтому напряжение Uкб отрицательное.

Рисунок 2.12 - Схема включения транзистора с общей базой

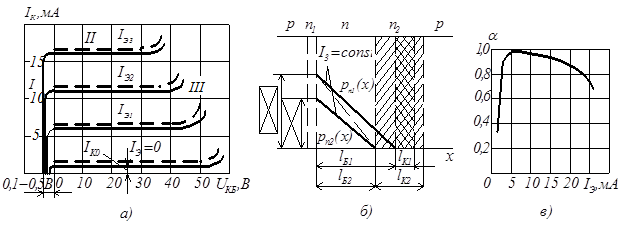

Вольт-амперные характеристики имеют три характерные области: I - сильная зависимость Iк от Uкб (нелинейная начальная область), II - слабая зависимость Iк от Uкб (линейная область), III - пробой коллекторного перехода.

Для схемы ОБ характерно расположение начальной области I левее оси ординат. Это обусловлено тем, что напряжение на коллектор-

ном переходе транзистора в схеме ОБ определяется суммой внутренней разности потенциалов φ0 и внешнего напряжения Uкб. При Uкб = 0 и заданном токе эмиттера дырки перебрасываются в коллектор из базы под действием внутренней разности потенциалов φ0; при Uкб = 0 ток Iк ≠ 0. Чтобы уменьшить ток Iк, нужно создать встречный поток дырок через переход, т. е. перевести коллекторный переход путем изменения полярности напряжения Uкб в режим инжекции носителей заряда (в режим эмиттера).

При подаче некоторого напряжения положительной полярности Uкб (на рисунке 2.13, а откладывается влево от точки "0") потоки дырок через коллекторный переход будут взаимно скомпенсированы и ток Iэ = 0. Естественно, что для компенсации большего значения тока Iэ требуется подать напряжение Uкб большей величины. Этим объясняется смещение влево начальных участков характеристик при большем токе Iэ.

Особенностью характеристик в области II является их небольшой подъем при увеличении напряжения Uкб.

Некоторое увеличение тока Iк обусловливается увеличением коэффициента передачи тока α транзистора вследствие возникающего эффекта модуляции толщины базового слоя (эффекта модуляции базы), а также роста тока Iк0 = F (Uкб).

Рисунок 2.13 - Выходные характеристики транзистора, включенного по схеме ОБ; иллюстрация эффекта модуляции базы в транзисторе и зависимость коэффициента передачи тока α от тока эмиттера Iэ

Эффект модуляции базы связан с расширением коллекторного перехода lk за счет увеличения объемного заряда в нем (см. формулу 1.2), вызванного повышением напряжения Uкб (рисунок 2.13, б). Поскольку расширение перехода происходит главным образом за счет базового слоя, как более высокоомного, повышение напряжения Uкб приводит к уменьшению толщины базового слоя lб, а следовательно, к уменьшению числа актов рекомбинаций дырок с электронами в ней, увеличению коэффициента α и тока Iк.

Эффект модуляции базы иллюстрируется рисунке 2.13, б, на котором обозначения с индексом 1 относятся к напряжению Uкб1, а с индексом 2 - к напряжению Uкб2 (Uкб2 > Uкб1).

Постоянство задаваемого тока Iэ при снятии коллекторных характеристик обусловливает постоянство градиента концентрации дырок dp/dx на границе перехода n 1 с базой. В связи с этим кривые распределения концентраций в базе pп2(x) и pп1(x) идут параллельно друг другу. Из рисунка 2.13, б следует, что начальные уровни концентраций дырок на границе эмиттерного перехода с базой получаются неодинаковыми, в частности, pп1(0) > pп2(0). Это может быть, как следует из выражения (2.1), только в случае уменьшения напряжения на переходе n 1. Таким образом, изменение тока Iк с изменением напряжения Uкб при Iэ = const, связанное с изменением коэффициента α из-за эффекта модуляции базы, сопровождается также изменением напряжения на эмиттерном переходе. Иными словами, модуляция базы создает внутреннюю обратную связь по напряжению в транзисторе.

Если предположить, что для транзистора задается не ток Iэ, а напряжение Uэб, определяющее напряжение на эмиттерном переходе, то при подаче напряжения Uкб2 > Uкб1 концентрация дырок не изменится (pп2(0) = pп1(0)), и кривая pп2(х) примет вид, показанный на рисунке 2.13, б пунктирной линией. Больший наклон пунктирной кривой отражает увеличение эмиттерного тока Iэ2 по сравнению с Iэ1, а следовательно, и коллекторного тока. В данном случае изменение тока коллектора при проявлении эффекта модуляции базы наблюдается не только за счет изменения коэффициента α, но и за счет обратной связи, влияющей на ток эмиттера.

Некоторое возрастание тока Iк на выходных характеристиках при повышении напряжения Uкб вследствие увеличения коэффициента α за счет эффекта модуляции базы (см. рисунок 2.13, а) характеризуется дифференциальным сопротивлением коллекторного перехода

которое может быть найдено из коллекторных характеристик как отношение приращений напряжения и тока. Для маломощных транзисторов величина rк(б) составляет 0,5…1 МОм.

При Iэ = 0 зависимость Iк = F (Uкб) представляет собой обратную ветвь вольт-амперной характеристики коллекторного р-п -перехода. Обратный ток коллекторного перехода определяет составляющую Iк0 в коллекторном токе транзистора.

В области II выходные характеристики практически линейны и сопротивление rк(б) можно принять неизменным. Тогда для этой области зависимость Iк = F (Uкб) можно представить в аналитической форме:

| Iк = Iλ+ Uкб/ rк(б) + Iк0 | (2.5) |

и тем самым уточнить соотношение (2.4), полученное без учета эффекта модуляции базы.

Наличие составляющей Iк0 в выражении (2.5) является одной из главных причин температурной зависимости выходных (коллекторных) характеристик транзистора. Влияние температуры приводит к изменению тока Iк0 и смещению характеристик вверх при повышении температуры (пунктирные кривые на рисунке 2.13, а) и вниз при ее снижении. Такое же воздействие на коллекторные характеристики (в меньшей степени) оказывает и зависимость от температуры коэффициента α. Это обусловлено тем, что в рабочем диапазоне температур наблюдается некоторое увеличение коэффициента α с ростом температуры.

Коллекторные характеристики можно считать эквидистантными в небольшой области изменения тока Iэ. При этом равным приращениям тока Iэ соответствуют примерно равные приращения тока Iк (см. рисунок 2.13, а). В большом диапазоне изменения эмиттерного тока характеристики нельзя считать эквидистантными в силу их более густого расположения при малых и больших токах Iэ и более редкого — при промежуточных значениях. Причиной этого является зависимость коэффициента α от тока эмиттера в виде кривой с максимумом при некотором токе Iэ (см. рисунок 2.13, в). Увеличение коэффициента α и достижение им максимального значения с возрастанием эмиттерного тока объясняется относительным уменьшением числа актов рекомбинаций дырок в базе с ростом количества входящих в нее дырок, т. е. повышением коэффициента переноса δ при увеличении тока Iэ. После достижения максимума последующее уменьшение коэффициента передачи тока α обусловливается уменьшением коэффициента инжекции γ с ростом тока Iэ. Для маломощных транзисторов максимуму коэффициента α соответствует ток эмиттера, равный 0,8…3 мА.

Для транзистора существует предел повышения коллекторного напряжения ввиду возможного электрического пробоя коллекторного перехода (область III на рисунке 2.13, а), который может перейти в тепловой пробой. Величина допустимого напряжения Uкб указывается в справочниках.

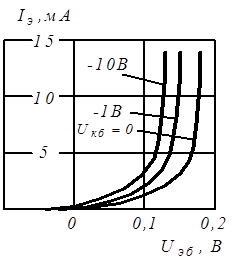

Входные характеристики транзистора в схеме ОБ (рисунок 2.14) представляют собой зависимость Iэ= F (Uэб) при Uкб= const и по виду близки к прямой ветви вольт-амперной характеристик р-п -

Рисунок 2.14 - Входные характеристики транзистора, включенного по схеме с общей базой

перехода (диода).

Входная характеристика, снятая при большем напряжении Uкб, располагается левее и выше. Это обусловливается эффектом модуляции базы, приводящим к повышению градиента концентрации дырок в базе и увеличению тока Iэ. Указанное явление было рассмотрено ранее.

Схема с общим эмиттером (рисунок 2.15). В схеме ОЭ вывод эмиттера является общим для входной и выходной цепей транзистора. Напряжения питания Uбэ, Uкэ подаются соответственно между базой и эмиттером, а также между коллектором и эмиттером транзистора. Без учета падения напряжения в базовом слое напряжение Uбэ определяет напряжение на эмиттерном переходе.

Рисунок 2.15 - Схема включения транзистора с общим эмиттером

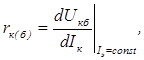

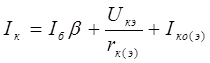

Напряжение на коллекторном переходе находят как разность Uкэ - Uбэ. Выходные характеристики транзистора в схеме ОЭ определяют зависимость коллекторного тока Iк=F(Uкэ) при

Iб = const (рисунок 2.16, а). Как и для схемы ОБ, здесь можно выделить три характерные области: I - начальная область, II - относительно слабая зависимость Iк от Uкэ, III - пробой коллекторного перехода.

Коллекторные характеристики транзистора в схеме ОЭ отличаются

от соответствующих характеристик в схеме ОБ. В частности, они начинаются из начала координат и участок I располагается в первом квадранте. При Uкэ = 0 напряжение на коллекторном переходе равно Uбэ, коллекторный переход открыт и инжектирует дырки в базу. Потоки дырок через коллекторный переход (от коллектора в базу и от эмиттера в коллектор) взаимно уравновешиваются и ток Iк ≈ 0. По мере повышения напряжения Uкэ в области I прямое напряжение на коллекторном переходе снижается, его инжекция уменьшается, и ток Iк возрастает. На границе с областью II прямое напряжение снимается с коллекторного перехода и в области II на переходе действует обратное напряжение. Точке перехода от области I к области II соответствует напряжение Uкэ порядка 0,5…1,5 В.

Отличие характеристик для схемы ОЭ в области II покажем, выразив в (2.5) ток Iэ через Iб и ток Iк в соответствии с формулой (2.3).

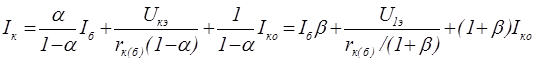

После замены Uкб на Uкэ получаем коллекторные характеристики транзистора в схеме ОЭ, записанные в аналитической форме:

, ,

| (2.6) |

где β = Iк / Iб = α/(1 - α) - коэффициент передачи тока в схеме ОЭ.

Коэффициент β показывает связь тока коллектора с входным током Iб. Если для транзисторов коэффициент α = 0,9…0,99, то β = 9…99. Иными словами, транзистор в схеме ОЭ дает усиление по току. Это является важнейшим преимуществом включения транзистора по схеме ОЭ, чем и определяется более широкое практическое применение этой схемы включения по сравнению со схемой ОБ.

Выражение (2.6) можно переписать в виде:

, ,

| (2.7) |

где rк(э)= rк(б) /(1 + β), Iк0(э)= (1 + β) Iк0.

Рисунок 2.16 - Выходные и входные характеристики транзистора, включенного по схеме ОЭ

Так же как и в схеме ОБ, коллекторные характеристики имеют некоторый наклон к оси абсцисс (см. рисунок 2.16, а), вызванный эффектом модуляции базы. Однако этот наклон в схеме ОЭ больше, так как малые изменения коэффициента α под действием изменения напряжения на коллекторном переходе дают значительные изменения коэффициента β = α /(1 - α). Указанное явление учитывается вторым слагаемым в правой части уравнения (2.7). Дифференциальное сопротивление rк(э) коллекторного перехода в схеме ОЭ в 1 + β раз меньше дифференциального сопротивления rк(б) в схеме ОБ и составляет 30…40 кОм.

Из принципа действия транзистора известно, что через вывод базы протекают во встречном направлении две составляющие тока (см. рисунок 2.15): обратный ток коллекторного перехода Iк0 и часть тока эмиттера

(1 - α) Iэ. В связи с этим нулевое значение тока базы (Iб = 0) определяется равенством указанных составляющих токов, т. е. (1 – α) Iэ = Iк0. Нулевому входному току соответствуют ток эмиттера Iэ= Iк0 /(1 - α) = (1 + β) Iк0 и ток коллектора Iк = α Iэ + Iк0 = α Iк0 /(1 – α) + Iк0 = (1 + β) Iк0. Иными словами, при нулевом токе базы через транзистор в схеме ОЭ протекает ток, называемый начальным или сквозным током Iк0(э) и равный (1 + β) Iк0. Этим обусловливается наличие третьей составляющей тока Iк в выражениях (2.6) и (2.7). Таким образом, ток коллектора при входном токе, равном нулю, в схеме ОЭ в 1 + β раз больше, чем в схеме ОБ.

Если же эмиттерный переход перевести в непроводящее состояние, т. е подать напряжение Uбэ ≥ 0, то ток коллектора снизится до Iк0 (см. рисунок 2.16, а) и будет определяться обратным (тепловым) током коллекторного перехода, протекающим по цепи база - коллектор. Область характеристик, лежащую ниже характеристики, соответствующей Iб = 0, называют областью отсечки.

Коллекторные характеристики в схеме ОЭ, так же как и в схеме ОБ, подвержены температурным смещениям. Однако температурные воздействия здесь проявляются сильнее, чем в схеме ОБ. Это обусловлено, во-первых, наличием множителя 1+ β перед Iк0 в формуле (2.6) и, во-вторых, более сильными температурными изменениями коэффициента β при относительно малых температурных изменениях коэффициента α.

Более резко здесь выражена и неэквидистантность характеристик, так как зависимость коэффициента α от тока эмиттера (коллектора) сильно сказывается на зависимости коэффициента β от тока Iэ (Iк). Кроме того, в схеме ОЭ пробой коллекторного перехода наступает при коллекторном напряжении в 1,5…2 раза меньшем, чем в схеме ОБ.

Входные (базовые) характеристики транзистора отражают зависимость тока базы от напряжения база - эмиттер при фиксированном напряжении коллектор - эмиттер: Iб = F (Uбэ) Uкэ = const (рисунок 2.16, б).

При Uкэ = 0 входная характеристика соответствует прямой ветви вольт-амперной характеристики двух p-n -переходов (эмиттерного и коллекторного), включенных параллельно. Ток базы при этом равен сумме токов эмиттера и коллектора, работающего в режиме эмиттера. При Uкэ < 0 ток базы составляет малую часть тока эмиттера. При определенной величине Uбэ подача напряжения Uкэ < 0 вызывает уменьшение тока Iб, т. е. смещение вниз характеристик относительно кривой со значением Uкэ = 0. Дальнейшее увеличение абсолютной величины Uкэ также смещает характеристики к оси абсцисс вследствие уменьшения тока Iб из-за эффекта модуляции базы.

В токе Iб присутствует составляющая Iк0. Поэтому при Uкэ < 0 входные характеристики исходят из точки с отрицательным значением тока базы, равным Iк0.

2015-04-01

2015-04-01 4419

4419