Особое положение среди методов ионизации органических веществ занимает ионизация электронным ударом. Основными достоинствами этого метода являются надежность и универсальность. Кроме того, в существующих компьютерных библиотеках масс-спектров Wiley и NIST используются именно спектры электронного удара. Теории масс-спектрометрического распада и подходы к интерпретации спектров также базируются, в основном, на первоначальном образовании молекулярного катион-радикала в результате электронной ионизации.

Название метода ионизации - электронный удар - несколько не соответствует действительности. Реального удара электронов по молекуле не происходит. Электрон, пролетая вблизи молекулы, возбуждает ее электронную оболочку, в результате чего собственные электроны молекулы перемещаются на более высокие орбитали и могут выйти за границы действия ядерных сил. В связи с этим в последнее время термин «электронный удар» все чаще, особенно в англоязычной литературе, заменяется термином «электронная ионизация».

|

|

|

Пучок электронов генерируется катодом (проволока или пластина из рения или вольфрама) и ускоряется потенциалом 12-70 В по направлению к аноду. Вещество в газовой фазе при давлении

10-5 -10-6мм рт. ст. Процесс ионизации формально можно представить уравнением

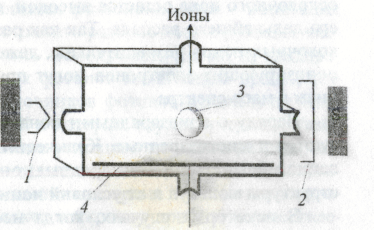

Принципиальная схема

источника электронного удара:

1- катод; 2 - анод; 3 – отверстие

для ввода образца; 4 – выталкивающий электрод

М + е = М+.+ 2е-

В результате образуется молекулярный ион М+.. Это нечетно-электронный ион, т. е. катионрадикал.

Эффективность ионизации, как правило, очень низкая. Фактически ионизируется не более 0,01% молекул. Вероятность ионизации для каждого вещества имеет характеристическое значение, называемое сечением ионизации.

Важным параметром ионизации является энергия ионизирующих электронов. В большинстве случаев количество ионизированных молекул достигает максимума при энергиях электронов около 50 эВ. Стандартные масс-спектры электронного удара принято снимать, используя ионизирующие электроны с энергией около 70 эВ, что объясняется достигаемой при этом достаточно высокой эффективностью ионизации и стабильностью получаемого масс-спектра.

В процессе ионизации молекулярный ион получает избыточную внутреннюю энергию в диапазоне 0-20 эВ. Эта избыточная энергия равномерно распределяется по всем связям, причем превышение энергии какой-либо связи приводит к ее разрыву с отщеплением нейтрального фрагмента и образованием осколочного иона. Минимальная энергия ионизирующих электронов, при которой в масс-спектре помимо молекулярного будет регистрироваться осколочный ион, называется энергией появления данного иона. Чем выше энергия ионизирующих электронов, тем большее число направлений распада молекулярного иона реализуется. При этом, если избыточная энергия осколочного иона остается высокой, могут идти вторичные процессы его дальнейшего распада. Так как различия в энергии появления осколочных ионов незначительны, даже небольшие изменения энергии ионизирующих электронов могут привести к существенным изменениям в масс-спектре.

|

|

|

Наряду с однозарядными ионами при ионизации молекул образуются и многозарядные. Количество многозарядных ионов существенно меньше, чем однозарядных; оно зависит, в первую очередь, от структуры молекул и от условий ионизации.

В некоторых случаях, когда необходимо увеличить интенсивность пика МГ', используют ионизирующие электроны с энергией 12-20эВ. В этих условиях возрастает только относительная интенсивность пика М4"* и пиков так называемых перегруппировочных ионов по отношению к интенсивности пиков осколочных ионов, тогда как абсолютная интенсивность всех пиков в спектре падает. Кроме того, в таких случаях не реализуются многие направления фрагментации, что приводит к потере определенной части получаемой информации. Однако следует помнить, что если пик молекулярного иона отсутствует в масс-спектре, полученном при энергии ионизирующих электронов 70 эВ, его не будет и при меньшей энергии электронов. В этом случае можно утверждать, что молекулярный ион данного соединения нестабилен. Следует подчеркнуть, что нестабильными ионами в условиях электронного удара характеризуется значительное число органических соединений, что является существенным недостатком данного метода ионизации.

Поскольку давление в ионном источнике электронного удара составляет Ю^-КГ3 мм рт. ст., а образец можно нагревать до нескольких сотен градусов, в газовую фазу переходят многие органические соединения. Однако для анализа термолабильных, труднолетучих и высокомолекулярных соединений метод ионизации электронным ударом не пригоден. Кроме того, в масс-спектрах, полученных с использованием ионизации электронным ударом, пик молекулярного иона имеет низкую интенсивность или вообще отсутствует. Широкий разброс ионизирующих электронов по энергиям не позволяет с достаточной точностью определять характеристики молекул и ионов (энергии появления и ионизации). Это основные недостатки метода электронного удара, работа над устранением которых привела к созданию целого ряда альтернативных методов ионизации.

2015-04-06

2015-04-06 7623

7623