У животных во внутриутробный период формируются желточная плацентарная системы кровообращения. Желточная система возникает на ранних стадиях и функционирует недолго. Она заключается в образовании кровеносных сосудов вокруг обособленного желточного пузырька. После установления связи хориона с эндометрием и образования плаценты питание плода и снабжение его кислородом до момента рождения осуществляется за счет плаценты. Кровообращение плода отличается от кровообращения взрослого животного (рис. 64).

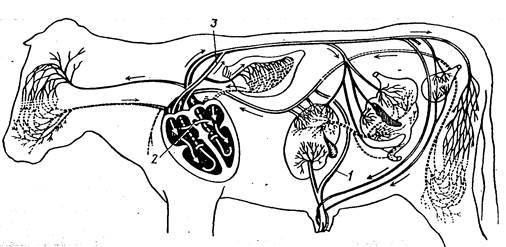

Рис. 64. Схема кровообращения у плода крупного рогатого скота:

1- оранцив ход; 2- овальное отверстие между предсердиями; 3- боталлов проток.

У плода насыщенная углекислым газом кровь по двум пупочным артериям попадает в плаценту. Здесь она обогащается кислородом, питательными веществами и по пупочным (пупочной) венам возвращается к плоду. Кровь пупочной вены смешивается с кровью пупочной вены, проходит через печень и по печеночным венам поступает в заднюю полую вену. У жвачных и плотоядных животных часть крови из пупочной вены по венозному протоку попадает непосредственно в заднюю полую вену. Венозная кровь из передней полой вены и смешанная кровь из задней полой вены поступает в правое предсердие. Из него она идет либо в правый желудочек, либо через овальное отверстие в правое предсердие. Часть крови из левого предсердия вместе с кровью из легочных вен проходит в левый желудочек, а из него выталкивается в аорту и поступает во все части тела, за исключением легких, и снова по пупочным артериям направляется к плаценте. Та часть крови, которая попадает в правый желудочек, идет в малый круг кровообращения, снабжающий кислородом только нефункционирующие легкие плода. При этом значительное количество крови из легочной артерии через артериальный (боталлов) проток, минуя легкие, попадает в аорту. Таким образом, правый желудочек плода принимает участие в циркуляции крови по всему телу плода.

Во время родов по мере прохождения плода через родовые пути происходит растяжение, а затем и разрыв пуповины. Вследствие натяжения и эластичности кровеносных сосудов концы их втягиваются в культю разорвавшейся пуповины, стенки утолщаются, просвет уменьшается, и это способствует приостановке кровотечения. С момента разрыва пуповины прекращается кровоток по пупочным артериям и пупочной вене (венам) и кровообращение плода изменяется. Венозный проток становится воротной веной. Кровь из нее и печеночной вены попадает, как и прежде, в заднюю полую вену. Но в этом сосуде течет уже только венозная кровь. Она входит в правое предсердие, затем в правый желудочек и по легочной артерии — в легкие. Попадание крови в левое предсердие через овальное отверстие и в аорту через боталлов проток с первым вздохом новорожденного становится невозможным, так как эти временные протоки оказываются закрытыми. Кровь, попадая в легкие, обогащается кислородом, если новорожденное животное начало дышать, и по легочным венам возвращается к левому предсердию, затем поступает в левый желудочек и разносится по всему телу. Первый вздох новорожденный делает потому, что прекращает свое существование плацентарный источник кислорода, вследствие чего быстро понижается содержание кислорода в крови и повышается уровень углекислого газа. Это вызывает состояние удушья, что возбуждает дыхательные центры мозга. Возникает легочное дыхание, происходит расширение легких и грудной клетки, которые уже никогда не займут свой первоначальный объем. Причем, чем полнее первые дыхательные движения, тем полнее расширение легочной ткани. Если же первые дыхательные движения неполные в результате закупорки бронхов слизью, околоплодными водами или по другим причинам, то легкие расширяются не полностью и в них остаются спавшиеся безвоздушные участки (ателектаз). Во избежания этого очень важно своевременно очистить ноздри от слизи, обтереть плод или необходимо облизывание его матерью.

Обмен веществ у плода происходит также иначе, чем у взрослых животных. Процессы ассимиляции у плода значительно преобладают над процессами диссимиляции, что обеспечивает его быстрый рост. Плоду не нужно тратить много энергии, так как его внутренние органы, за исключением сердца, почти не работают, потери тепла нет, а двигательные реакции его органов не требуют больших затрат энергии.

Кишечник у плода начинает слабо функционировать лишь во второй половине эмбрионального развития. В нем выделяются ферменты и скапливается первородный кал (меконий), состоящий их желчи, эпидермиса и пр. Желчь вырабатывается печенью, которая начинает функционировать на довольно ранних стадиях развития. Чешуйки эпидермиса заглатываются плодом. Первородный кал отделяется в околоплодную жидкость до рождения и может снова заглатываться. Почки плода выделяют зародышевую мочу.

У плода функционируют внутрисекреторные железы, вырабатывающие некоторые гормоны — инсулин, гормон роста и др.

2015-04-30

2015-04-30 11331

11331