Всякая живая клетка обладает свойствами раздражимости, возбудимости и лабильности (функциональной подвижности).

Раздражимость — общее свойство любой живой ткани или клетки реагировать на раздражение изменением обмена веществ и энергии. Этим свойством (раздражимостью) обладают как животные, так и растения, низшие и высшие их формы. Раздражимость лежит в основе постепенного морфологического и функционального приспособления отдельных тканей или всего организма к длительным изменениям внешней и внутренней среды. Раздражимость присуща всем тканям, в том числе и таким высокоорганизованным, как мышечная и нервная.

Возбудимость — свойство нервной и мышечной клетки отвечать на раздражение возбуждением.

Для перехода мышцы или нерва из состояния покоя в состояние возбуждения необходимо, чтобы сила действующего раздражителя достигла критической, пороговой величины.

Чем большая возбудимость ткани, тем меньше у нее порог возбудимости. Величина порога возбудимости ткани непостоянна и зависит от ее физиологического состояния.

|

|

|

Для возникновения возбуждения ткани необходимо, чтобы пороговый раздражитель действовал определенное время. Наименьшее время, в течение которого должен действовать раздражитель пороговой силы, чтобы вызвать возбуждение ткани называется полезным временем. Чем сильнее раздражитель, тем короче будет время его действия, чтобы возникло возбуждение.

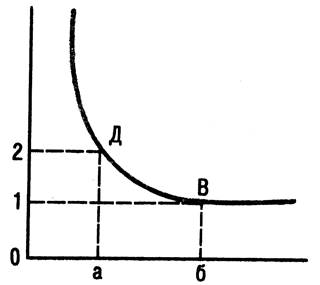

Если по оси абсцисс отложить время действия постоянного тока, а по оси ординат — его силу (или напряжение), то соотношение силы и длительности раздражения выразится в форме кривой, получившей название «кривая силы —времени» (рис. 74).

Рис. 74. Кривая силы-длительности:

0-а –хронаксия; 0-б- полезное время; 0-1- реобаза; 0-2- двойная реобаза.

Точка В, обозначающая полное время, лежит на участке кривой, идущей параллельно на оси абсцисс. Поэтому даже при очень высокой чувствительности приборов трудно точно определить полное время, так как незначительным изменениям силы (по оси ординат) будут соответствовать больше изменения во времени (по оси абсцисс). Поэтому в электрофизиологии для характеристики возбудимости по времени действия раздражителя принято брать время действия удвоенной пороговой силы этого раздражителя. Тогда точка Д, соответствующая времени действия удвоенной пороговой силы будет находиться в месте крутого изгиба кривой; в этом случае продолжительность раздражения — электрического тока — называют реобазой, а наименьшее время удвоенной реобазы - хронаксией. Хронаксия измеряется в тысячных долях секунды (сигмах) специальными приборами — хронаксиметрами.

|

|

|

Хронаксия зависит от структуры ткани, ее состояния, от состояния органа и всего организма.

Величина хронаксии двигательных нервов меньше, чем скелетных мышц. Например, у лошади и жвачных хронаксия двигательных нервов колеблется от 0,09 до 0,2 мс, а скелетных мышц — от 0,2 до 0,4 мс; хронаксия нервов вегетативной нервной системы — до 5 мс. Самая большая хронаксия, измеряемая сотыми и десятыми долями секунды, наблюдается у гладких мышц желудка, кишечника и матки.

Функциональная подвижность (лабильность) — одно из свойств мышечной и нервной ткани. Это свойство было открыто Н.Е. Введенским в 1897 г. при изучении действия ритмических раздражителей различной частоты на нервно-мышечный препарат.

Лабильность — это время в течение которого возникает и полностью заканчивается одиночный импульс возбуждения.

В каждой ткани одиночный импульс возбуждения продолжается определенное время. Для измерения лабильности введен показатель — мера лабильности.

Мера лабильности — максимальное число импульсов возбуждения, которые возникают за 1 с в ответ на такое же максимальное количество раздражений. Чем короче период рефрактерности, тем большее число импульсов пройдет через ткань. Наибольшей лабильностью обладают мякотные соматические нервы (500 импульсов в 1 с), для вегетативных волокон — 200 импульсов в 1 с. Для скелетных мышц — 200 импульсов в 1 с, для гладких — 10–20 импульсов в 1 с. Лабильность меняется в связи с деятельностью ткани, т.к. при начале действия раздражителя импульсы возбуждения увеличивают скорость обмена веществ в ткани, которая начинает затем воспроизводить более частый, ранее невоспроизводимый его ритм.

Изменение лабильности в сторону повышения или понижения по сравнению с исходным уровнем в связи с деятельностью ткани называется усвоением ритма. Лучше усваивается частый ритм при невысокой исходной лабильности, поэтому мышечная ткань, имеющая невысокую лабильность, обладает большей способностью к усвоению ритма, чем нервная.

2015-04-30

2015-04-30 5004

5004