Этика средневековья представляется, на первый взгляд, полной противоположностью античной этики. Однако, при характеристике учений Августина Блаженного, Ф. Аквинского, М. Экхарта обнаруживается противоречивость и определенная пестрота мнений по тем или иным этико-теологическим проблемам. Это, конечно, не отменяет главной установки средневековой этической мысли на понимание морали как обусловленного «свыше» феномена, но, вместе с тем, позволяет учитывать его сложность и неоднозначность.

История этической мысли средневековья включает три периода:

1. Ранее средневековье – период патристики. Период творений Святых отцов церкви. Творения «отцов церкви» выявили различия между античным и средневековым типами этического сознания, примером может служить учение Августина Блаженного. «Исповедь» Августина интересна еще и тем, что отражает индивидуальный путь мыслителя к христианским добродетелям через преодоление своей греховности и гордыни.

2. Период схоластики. Схоластика в общем виде есть «искусство доказательства» чего-либо, искусство опровержения. Само понятие «схоластика» со временем приобретает негативный оттенок. Фома Аквинский и его последователи назывались томистами. Ф. Аквинский формулирует свое учение на основе философского наследия Аристотеля. Он также понимал этику как науку о добродетелях, ведущих к благу. Но к тем двум классам добродетелей, о которых писал Аристотель, Фома Аквинский добавляет еще один класс – богословские добродетели: всего этих добродетелей три: вера в Бога, надежда на Бога, любовь к Богу.

· 3. Позднее средневековье. Мейстер Экхарт «Духовные проповеди и рассуждения», двадцать восемь идейных положений которого были объявлены (в папской булле 1329 года) еретическими. Он говорит о том, что человек богоподобен, следовательно, он должен стремиться к совершенству и не должен грешить. Сильны мистические мотивы и попытки отстоять нравственную суверенность человека.

· Этика Возрождени

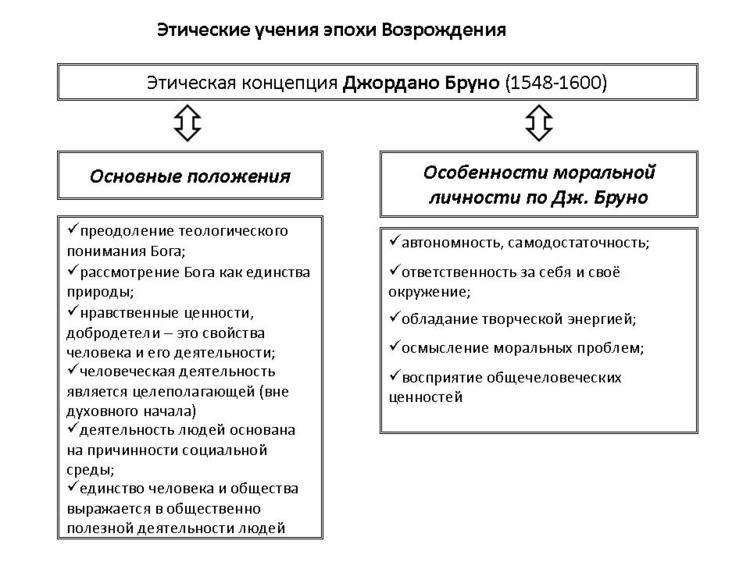

· В эпоху Возрождения гуманизм, рационализм, натурализм выступают в качестве главных ориентиров, предопределяя этическую рефлексию Нового времени, связанную с идеей суверенности личности. Яркий представитель – Джордано Бруно. Этические трактаты: «Изгнание торжествующего зверя»; «О героическом энтузиазме». Последний из названных – повествование о героизме человека в любви.

· Этическая концепция Дж. Бруно

· Сравнительная характеристика этики Античности, Средневековья и Возрождения

| Античность | Средневековье | Возрождение |

| 1. Натурализм. | 1. Религиозный идеализм (его сущность состоит в том, что творцом и источником всего является Бог). | 1. Натурализм (его особенность в оправдании ценностей земной жизни). |

| 2. Антропоцентризм («Человек есть мера всех вещей…» Протагор). | 2. Теоцентризм. | 2. Антропоцентризм и гуманизм (человек есть ценностный центр всего). |

| 3. Политеизм антропоморфных богов (многобожие человекоподобных богов). | 3. Монотеизм теоморфного человека. | 3.Монотеизм. |

| 4. Теодицея (оправдание Бога перед лицом мирового зла). | 4. Антроподицея (оправдание человека перед лицом его возможного совершенства). | |

| 5. Принцип распределяющей и уравнивающей справедливости. Справедливость божественная у Августина отличается от понимания Аристотеля, последний считает, что каждый получает по статусу, по труду. | 5. Романтизм (это устремленность к совершенству чего-либо или кого-либо, стремление к гармонии и идеалу). |

·

· Новое время – это эпоха научных, технических, социальных революций. Этика и философия также изменяются. Человек как нравственный полноценный субъект находится в центре внимания философов Нового времени, озабоченных проблемой согласования индивидуального бытия со всеобщим характером моральных предписаний. Немецкая классическая философия оказалась особенно благоприятной «почвой» для обновления этической теории. Две главные персоны этого периода, изменившие представления о предметной области этики, – И. Кант, Г.В.Ф. Гегель. Более того, можно сказать, что вся последующая этическая рефлексия (прямо или косвенно) определялась воздействием этих великих мыслителей.

· Этика И. Канта

· И. Кант совершает переворот в понимании объекта и предмета этики. Этим определяется его особое место в истории этики. Основные произведения: «Критика практического разума», «Основы метафизики нравственности», «Метафизика нравов», «Лекции по этике». Философию И. Канта называют критической философией, это объясняется тем, что Кант написал три «Критики...». Первое его критическое произведение называется «Критика чистого разума». Чистый разум – это разум познающий. Следующая критика – это «Критика практического разума». Практический разум есть разум действующий, он управляет нашим поступками. И третья критика, «Критика способности суждений» – эстетическая теория Канта.

Завершая «Критику чистого разума» И. Кант формулирует четыре философских вопроса:

1. Что я могу знать? (метафизика)

2. Что я должен делать? (этика)

3. На что я смею надеяться? (религия)

4. Что есть человек? (антропология).

Три первые вопроса и ответы на них должны помочь найти ответ на главный четвертый вопрос: «Что есть человек?». Этим вопросом задавались многие философы, но и поныне верна мысль. Ф.М. Достоевского: «Человек есть тайна», и к постижению этой тайны мы можем только приближаться.

Основные положения этического учения И. Канта:

Существует два мира – реальный мир, «мир вещей для нас», мир необходимости, а не свободы. Это мир феноменов, мир явлений, который имеет свои законы существования. Второй мир – «мир вещей в себе», это мир «ноуменов», мир сущностей, мир свободы. Это мир умопостигаемый.

Кант определяет этику как науку о «должном». Противоположностью этой категории является «сущее». Таким образом, Кант фиксирует основное противоречие изучаемое этикой – противоречие между «сущим» и «должным». Должное же есть универсальный нравственный закон, представленный в виде категорического императива (слово «императив» означает повеление). Категорический императив означает строгое, безусловное повеление к поступку. Исследователи обнаружили около десятка формулировок категорического императива, но общепринятыми являются две из них:

0. Поступай так, чтобы максима твоей воли могла стать принципом всеобщего законодательства.

1. Относись к человеку в своем лице и в лице всякого другого, всегда как к цели, и никогда только как к средству.

2. Категорический императив – единственный, всеобщий, универсальный, пригодный для всех времен и народов; он вечен и неизменен. Важным является вопрос: «Как дан нравственный закон человеку?». Кант категорично заявляет, что нравственный закон дан человеку «априори», то есть, до всякого опыта.

В своей этике Кант провозглашает автономию нравственности от религии. Это есть следствие априорной природы нравственного закона. При этом Кант не отрицает бытие Бога, а значит, возникает антиномия. Кант формулирует три постулата: о бессмертии души, о свободе воли, о бытии Бога. Эти постулаты нужны для того чтобы объяснить, как в мире реальном может реализовать нравственный закон человек. Для этого человеку необходима свобода воли, которая выводится из бессмертия души. Наблюдая за человеческими поступками, мы без труда заметим, что подавляющее число поступков человек совершает не «ради долга», а лишь «сообразно с долгом». Нравственный поступок, следовательно, тот, который совершен «ради долга». «Долг ради долга» – критерий следования категорическому императиву.

Что же управляет человеческими поступками в повседневности? Подавляющее большинство поступков управляется гипотетическими императивами, которые содержат в себе определенные условия их выполнения. В своем этическом учении Кант задает вертикаль необходимости:

Должное – объективная необходимость (для всех).

Долг – субъективная необходимость (для себя).

Обязанности – конкретизация долга.

Главной обязанностью Кант считает обязанность по отношению к себе, с нее он начинает строить систему обязанностей.

В «Лекциях по этике», полемизируя с Баумгартеном, считавшим, что этика есть прикладная наука, и что она должна быть приспособлена к потребностям человека. Кант отвергает это положение и утверждает, что этика не может быть иллюзорной, заигрывающей с человеком. Этика должна быть точной и святой.

2015-04-30

2015-04-30 4523

4523