Производственные запасы – запасы, формируемые на предприятиях и в организациях-потребителях для обеспечения бесперебойности производственного процесса. К ним относятся предметы труда поступившего к потребителю различного уровня, но еще не использованные, и не подвергнутые обработке.

Запасы товарные – запасы готовой продукции у предприятий-изготовителей, а также запасы на пути следования товара от поставщика к потребителю, то есть на предприятиях оптовой, мелкооптовой и розничной торговли, в заготовительных организациях и запасы в пути.

По исполняемой функции производственные и товарные запасы (кроме запасов в пути) подразделяются на:

1) текущие;

2) подготовительные;

3) гарантийные (страховые);

4) сезонные;

5) переходящие.

Текущие запасы – основная часть производственных и товарных запасов. Они обеспечивают непрерывность производственного или торгового процесса между очередными поставками.

Подготовительные запасы – запасы, выделяемые в производственных и товарных запасах при необходимости подготовки продукции к использованию: в производстве (сушка древесины) или отпуску покупателям (продаже).

Страховые запасы – предназначены для непрерывного обеспечения материалами или товарами производственного или торгового процесса в случае различных не предвиденных обстоятельств.

Сезонные запасы – образуются при сезонном характере производства, потребления или транспортировки. Сезонный характер потребления имеет потребление бензина во время уборочной страды. Сезонный характер транспортировки обусловлен, как правило, отсутствием постоянно функционирующих дорог.

Переходящие запасы – это остатки материальных ресурсов на конец одного – начала следующего отчетного периода.

ВОПРОС16. Системы управления запасами на фирмах

В условиях обострившейся конкуренции среди мер, с помощью которых можно обеспечить рационализацию производства и усовершенствовать его технологию, следует выделить снижение времени на прохождение изделий и запасов в цехах и на складах. Применяемые сегодня для этого системы управления производством не всегда удовлетворяют требованиям рынка. К их основным недостаткам следует отнести:

- слишком большие отклонения сметного планирования от реального положения дел, несмотря на значительные затраты на электронную обработку данных и систему в целом;

- отсутствие возможностей эффективно влиять на производительность, сроки прохождения цикла и необходимый уровень запасов;

- недостаточная свобода действий планирующих структур и связанных с планированием сотрудников.

В настоящее время значительно возросли требования рынка к параметрам изделий, и прежде всего к их качеству. Произошло это вследствие преобладания предложения над спросом, наличия избыточных производственных мощностей и т.д. Отсюда следует, что успеха в конкурентной борьбе может достигнуть тот, кто наиболее рациональным образом построил свое производство, так что его экономические показатели находятся на оптимальном уровне. Эта цель достигается, кроме прочих мер, путем:

а) снижения затрат, связанных с созданием и хранением запасов;

б) сокращения времени поставок;

в) более четкого соблюдения сроков поставки;

г) увеличения гибкости производства, его приспособленности к условиям рынка;

д) повышения качества изделий;

е) увеличения производительности.

Произошло заметное усовершенствование методов производства, что позволило снизить производственные расходы. Дальнейшая экономия средств, как уже отмечалось выше, может быть достигнута, если будут реализованы резервы, заложенные в рационализации обеспечивающих процессов. Прежде всего это относится к оптимизации запасов. Решения, принимаемые руководством фирм в этой области, в конечном счете касаются каждого отдельного вида товара или предмета хранения, конкретная единица которых, подлежащая контролю, называется «единицей учета запасов».

Сегодня, благодаря активизации ряда факторов, в том числе и внедрению логистики, многие предприятия последовательно связаны друг с другом, производство и система запасов приобретают взаимозависимый характер. В такой ситуации управление производством означает организацию работы не только каждого звена в отдельности, но и всех вместе как единого целого. Анализируя систему производственных заказов, многие фирмы стали исходить из метода комплексного регулирования, позволяющего гармонично соединить все звенья и соразмерить объемы производства и запасов. Для этого, по мнению руководства фирм, важно снизить их колебания на каждой стадии путем точного прогнозирования спроса на продукцию и проведения такой политики заказов, которая позволила бы сбалансировать изменения спроса. Кроме того, для достижения искомого соответствия на каждой стадии все расхождения необходимо регистрировать, и информация о них посредством обратной связи должна учитываться в исходном производственном плане с последующей возможностью корректировки.

В целях снижения на каждой стадии соразмерности объемов производства и товарно-материальных запасов в настоящее время наиболее широко применяется такой метод контроля, как обратная связь в системе производственных запасов.

Благодаря целенаправленному применению организованных, плановых и контрольных мероприятий возможно, с одной стороны, воспрепятствовать созданию излишних запасов, а с другой — устранить такой недостаток, как отсутствие готовности к поставкам.

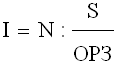

ВОПРОС17. Система с фиксированным размером заказа

Размер заказа - строго зафиксирован и не меняется ни при каких условиях работы системы.

В системе с фиксированным размером заказа объем закупки должен быть не только рациональным, но и оптимальным, т. е. самым лучшим. Поскольку мы рассматриваем проблему управления запасами в логистической системе отдельной организации или экономики в целом, то критерием оптимизации должен быть минимум совокупных затрат на хранение запасов и повторение заказа. Данный критерий учитывает три фактора, действующих на величину названных совокупных затрат:

● Используемая площадь складских помещений.

● Издержки на хранение запасов.

● Стоимость оформления заказа.

Эти факторы тесно взаимосвязаны между собой, причем само направление их взаимодействия неодинаково в разных случаях. Желание максимально сэкономить затраты на хранение запасов вызывает рост затрат на оформление заказов. Экономия затрат на повторение заказа приводит к потерям, связанным с содержанием излишних складских помещений, и, кроме того, снижает уровень обслуживания потребителя. При максимальной загрузке складских помещений значительно увеличиваются затраты на хранение запасов, более вероятен риск появления неликвидных запасов.

Использование критерия минимизации совокупных затрат на хранение запасов и повторный заказ не имеют смысла, если время исполнения заказа чересчур продолжительно, спрос испытывает существенные колебания, а цены на заказываемые сырье, материалы, полуфабрикаты и пр. сильно колеблются. В таком случае нецелесообразно экономить на содержании запасов. Это вероятнее всего приведет к невозможности непрерывного обслуживания потребителя, что не соответствует цели функционирования логистической системы управления запасами. Во всех других ситуациях определение оптимального размера заказа обеспечивает уменьшение издержек на хранение запасов без потери качества обслуживания.

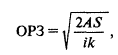

Оптимальный размер заказа по критерию минимизации совокупных затрат на хранение запаса и повторение заказа рассчитывается по формуле (она называется формулой Вильсона):

где Q — оптимальный размер заказа, шт.,

где Q — оптимальный размер заказа, шт.,

А — затраты на поставку единицы заказываемого продукта,руб.,

S — потребность в заказываемом продукте, шт., I — затраты на хранение единицы заказываемого продукта,

руб./шт.

Затраты на поставку единицы заказываемого продукта (А) включают следующие элементы:

- стоимость транспортировки заказа, - затраты на разработку условий поставки,

- стоимость контроля исполнения заказа, - затраты на выпуск каталогов,

- стоимость форм документов.

Формула представляет собой первый вариант формулы Вильсона. Он ориентирован на мгновенное пополнение запаса на складе. В случае если пополнение запаса на складе производится за некоторый промежуток времени, то формула корректируется на коэффициент, учитывающий скорость этого пополнения:

где к —коэффициент, учитывающий скорость пополнения запаса на складе.

Исходные данные для расчета параметров системы следующие:

- потребность в заказываемом продукте, шт.;

- оптимальный размер заказа, шт.;

- время поставки, дни;

- возможная задержка поставки, дни.

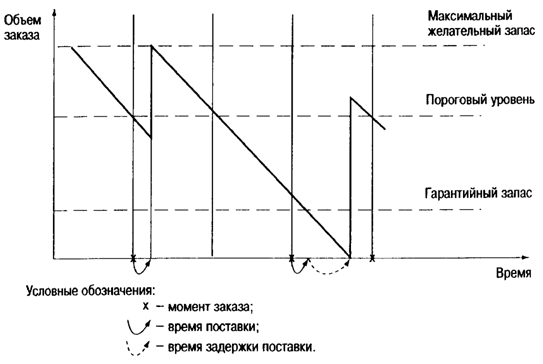

Гарантийный (страховой) запас позволяет обеспечивать потребность на время предполагаемой задержки поставки. При этом под возможной задержкой поставки подразумевается максимально возможная задержка. Восполнение гарантийного запаса производится в ходе последующих поставок через использование второго расчетного параметра данной системы — порогового уровня запаса.

Пороговый уровень запаса определяет уровень запаса, при достижении которого производится очередной заказ. Величина порогового уровня рассчитывается таким образом, что поступление заказа на склад происходит в момент снижения текущего запаса до гарантийного уровня. При расчете порогового уровня задержка поставки не учитывается.

Третий основной параметр системы управления запасами с фиксированным размером заказа — максимальный желательный запас. В отличие от предыдущих двух параметров он не оказывает непосредственного воздействия на функционирование системы в целом. Этот уровень запаса определяется для отслеживания целесообразной загрузки площадей с точки зрения критерия минимизации совокупных затрат.

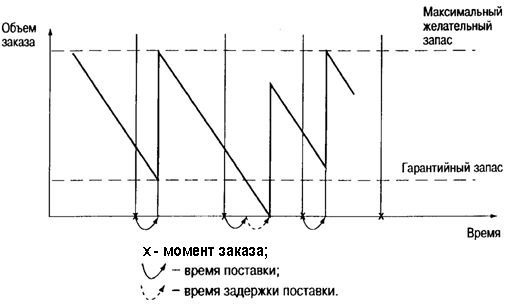

ВОПРОС18. Система с фиксированным интервалом времени между заказами

В системе с фиксированным интервалом времени между заказами заказы делаются в строго определенные моменты времени, которые отстоят друг от друга на равные интервалы, например, 1 раз в месяц, 1 раз в неделю, 1 раз в 14 дней и т.п.

Определить интервал времени между заказами можно с учетом оптимального размера заказа. Оптимальный размер заказа позволяет минимизировать совокупные затраты на хранение запаса и повторение заказа, а также достичь наилучшего сочетания взаимодействующих факторов, таких, как используемая площадь складских помещений, издержки на хранение запасов и стоимость заказа.

Расчет интервала времени между заказами:

где N — количество рабочих дней в году, дни,

S — потребность в заказываемом продукте, шт.,

ОРЗ — оптимальный размер заказа, шт.

Исходные данные для расчета параметров системы следующие:

- потребность в заказываемом продукте, шт.,

- интервал времени между заказами, дни,

- время поставки, дни,

- возможная задержка поставки, дни.

Гарантийный (страховой) запас позволяет обеспечивать потребность на время предполагаемой задержки поставки (под возможной задержкой поставки также подразумевается максимально возможная задержка). Восполнение гарантийного запаса производится в ходе последующих поставок через пересчет размера заказа таким образом, чтобы его поставка увеличила запас до максимального желательного уровня.

Так как в рассматриваемой системе момент заказа заранее определен и не меняется ни при каких обстоятельствах, постоянно пересчитываемым параметром является именно размер заказа. Его вычисление основывается на прогнозируемом уровне потребления до момента поступления заказа на склад организации. Расчет размера заказа:

РЗ = МЖЗ - ТЗ + ОП,

где РЗ — размер заказа, шт.,

МЖЗ — максимальный желательный заказ, шт.,

ТЗ — текущий заказ, шт.,

ОП — ожидаемое потребление за время поставки, шт

Размер заказа рассчитывается таким образом, что при условии точного соответствия фактического потребления за время поставки ожидаемому поставка пополняет запас на складе до максимального желательного уровня. Действительно, разница между максимальным желательным и текущим запасом определяет величину заказа, необходимую для восполнения запаса до максимального желательного уровня на момент расчета, а ожидаемое потребление за время поставки обеспечивает это восполнение в момент осуществления поставки.

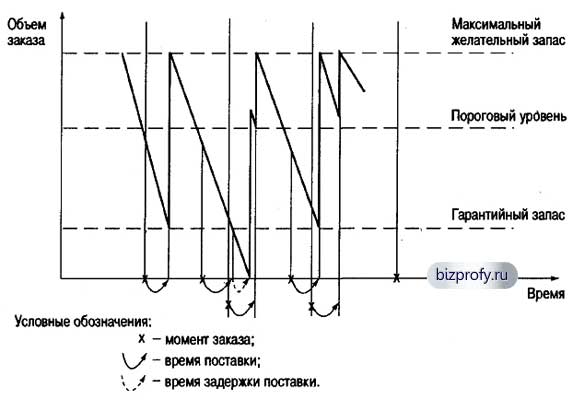

ВОПРОС19. Система с установленной периодичностью пополнения запасов до постоянного уровня

В данной системе, как и в системе с фиксированным интервалом времени между заказами, входным параметром является период времени между заказами. В отличие от основной системы, она ориентирована на работу при значительных колебаниях потребления. Чтобы предотвратить завышение объемов запасов, содержащихся на складе, или их дефицит, заказы производятся не только в установленные моменты времени, но и при достижении запасом порогового уровня. Таким образом, рассматриваемая система включает в себя элемент системы с фиксированным интервалом времени между заказами (установленную периодичность оформления заказа) и элемент системы с фиксированным размером заказа (отслеживание порогового уровня запасов).

Исходные данные для расчета параметров системы таковы:

● потребность в заказываемом продукте, шт.,

● интервал времени между заказами, дни,

● время поставки, дни,

● возможная задержка поставки, дни.

Гарантийный (страховой) запас позволяет обеспечивать потребителя в случае предполагаемой задержки поставки. Под возможной задержкой поставки, подразумевается максимально возможная задержка. Восполнение гарантийного запаса производится во время последующих поставок через пересчет размера заказа таким образом, чтобы его поставка увеличила запас до максимального желательного уровня. Гарантийный запас не оказывает непосредственного воздействия на функционирование системы в целом.

Пороговый уровень запаса определяет уровень запаса, при достижении которого производится очередной заказ. Величина порогового уровня рассчитывается исходя из значения ожидаемого дневного потребления таким образом, что поступление заказа происходит в момент снижения текущего запаса до гарантийного уровня. Таким образом, отличительной особенностью системы является то, что заказы делятся на две категории. Плановые заказы производятся через заданные интервалы времени. Возможны дополнительные заказы, если наличие запасов на складе доходит до порогового уровня. Очевидно, что необходимость дополнительных заказов может появиться только при отклонении темпов потребления от запланированных.

Максимальный желательный запас представляет собой тот постоянный уровень, пополнение до которого считается целесообразным. Этот уровень запаса косвенно связан с наиболее рациональной загрузкой площадей склада при учете возможных сбоев поставки и необходимости бесперебойного снабжения потребления.

Постоянно рассчитываемым параметром системы управления запасами с установленной периодичностью пополнения запасов до постоянного уровня является размер заказа.

Расчет размера заказа в рассматриваемой системе производится либо по формуле

РЗ = МЖЗ - ПУ + ОП, где РЗ — размер заказа, шт.,

МЖЗ — максимальный желательный заказ, шт.,

ПУ — пороговый уровень запаса, шт.,

ОП — ожидаемое потребление до момента поставки, шт.

Как видно из формулы, размер заказа рассчитывается таким образом, что при условии точного соответствия фактического потребления (до момента поставки) прогнозируемому поставка пополняет запас на складе до максимального желательного уровня. Графическая иллюстрация функционирования системы управления запасами с установленной периодичностью пополнения запасов до постоянного уровня приведена

ВОПРОС20. Система «Минимум- максимум»

Эта система содержит в себе элементы основных систем управления запасами. Как и в системе с фиксированным интервалом времени между заказами, здесь используется постоянный интервал времени между заказами. Система "минимум—максимум" ориентирована на ситуацию, когда затраты на учет запасов и издержки на оформление заказа настолько значительны, что становятся соизмеримы с потерями дефицита запасов. Поэтому в рассматриваемой системе заказы производятся не через каждый заданный интервал времени, а только при условии, что запасы на складе в этот момент оказались равными или меньше установленного минимального уровня. В случае выдачи заказа его размер рассчитывается так, чтобы поставка пополнила запасы до максимального желательного уровня. Таким образом, данная система работает лишь с двумя уровнями запасов — минимальным и максимальным, чему она и обязана своим названием.

И сходные данные для расчета параметров системы таковы:

- потребность в заказываемом продукте, шт.,

- интервал времени между заказами, дни,

- время поставки, дни,

- возможная задержка поставки, дни.

Гарантийный (страховой) запас позволяет обеспечивать потребителя в случае предполагаемой задержки поставки. Гарантийный запас используется для расчета порогового уровня запаса.

Пороговый уровень запаса в системе "Минимум—максимум " выполняет роль "минимального" уровня. Если в установленный момент времени этот уровень пройден, т.е. наличный запас равен пороговому уровню, или не достигает его, то заказ оформляется. В противном случае заказ не выдается, и отслеживание порогового уровня, а также выдача заказа будут произведены только через заданный интервал времени.

Максимальный желательный запас в системе "Минимум-максимум " выполняет роль "максимального" уровня. Его размер учитывается при определении размера заказа. Он косвенно (через интервал времени между заказами) связан с наиболее рациональной загрузкой площадей склада при учете возможных сбоев поставки и необходимости бесперебойного снабжения потребления.

Постоянно рассчитываемым параметром системы "Минимум-максимум" является размер заказа. Его вычисление основывается на прогнозируемом уровне потребления до момента поступления заказа на склад организации.

РЗ = МЖЗ - ПУ + ОП, где РЗ — размер заказа, шт.,

МЖЗ — максимальный желательный заказ, шт.,

ПУ — пороговый уровень запаса, шт.,

ОП — ожидаемое потребление до момента поставки, шт.

ВОПРОС21. Издержки логистики запасов

В распределительной логистике все издержки подразделяются на три категории:

- издержки по содержанию товарных запасов;

- издержки по реализации товарной продукции;

- потери в результате отсутствия продукции.

К издержкам по содержанию товарных запасов относятся:

- затраты на складское хранение продукции (они зависят от объема складируемой продукции);

- текущие затраты на содержание складов;

- капитальные издержки;

- плата за аренду (если склад арендуется);

- налоговые издержки;

- издержки на страхование складских запасов, оборудования, помещений.

К издержкам по реализации товарной продукции относятся:

- издержки по получению заказов;

- издержки по оформлению заказов на товарную продукцию;

- издержки по оформлению договора о поставках;

- коммуникационные издержки на поддержание связей с потребителями и посредниками и т.д.;

- транспортные издержки (если стоимость транспортировки не включена в стоимость поставляемого товара);

- издержки по работам и операциям, связанным со складированием.

В тех случаях, когда продуцент (посредник) не может удовлетворить спонтанно возникший спрос, по причине отсутствия товарной продукции на складе, он несет определенные потери (стоимость потерянных продаж и стоимость ожидания выполнения заказа).

Все материальные потоки товарного характера регулярно поступают в сферу товарного обращения и так же регулярно там расходуются. В связи с этим в распределительной логистике часто используют такой классификационный признак, как регулярность обновления товарной массы.

При этом выделяют:

- материальные потоки текущего или нормального возобновления. Они обеспечивают нормальное протекание процесса товарного обращения. К этому типу потоков относят товарные запасы текущего хранения;

- материальные (товарные) потоки сезонного поступления. Они поступают в сферу товарного обращения за короткий период времени, а расходуются в течение года;

- материальные потоки сезонного расходования. В отличие от второй категории, эти материальные потоки поступают в сферу обращения в течение года, а расходуются за короткий промежуток времени (за сезон). Запасы формы второй и третьей групп образуют категорию товарных потоков сезонного возобновления;

- материальные потоки, возобновляемые периодически. Данная группа потоков включает стратегические запасы, резервы государства и т.д.

Отметим, что состояние и изменение параметров товарных потоков являются составной частью общерыночного процесса. Они аккумулируют значительную часть оборотных средств сбыта, торговли и логистики. В связи с этим трудно переоценить влияние, которое оказывают товарные запасы на производственные и коммерческие результаты хозяйственно-экономической деятельности. Логистика призвана устанавливать величину и все структурные параметры товарных потоков, концентрируемых в запасах, их оптимальный уровень, выявлять закономерности их формирования, определять, в какой мере соответствуют рыночной ситуации и т.д.

ВОПРОС22. АВС- анализ

АВС-анализ является одним из методов рационализации, который может использоваться во всех функциональных сферах деятельности предприятия. АВС-анализ позволяет:

●выделить наиболее существенные направления деятельности;

●направить деловую активность в сферу повышенной экономической значимости и одновременно ●снизить затраты в других сферах за счет устранения излишних функций и видов работ;

●повысить эффективность организационных и управленческих решений благодаря их целевой ориентации.

В управлении материальными потоками с помощью АВС-анализа устанавливаются и изучаются соотношения и зависимости следующих факторов:

- количество и стоимость приобретенных материалов по отдельным позициям и группам;

-количество и стоимость израсходованных материалов по отдельным позициям и группам;

- количество счетов, выставленных поставщиками, и размеры оплаты по этим счетам;

- количество поставщиков и размеры их оборота;

- количество и стоимость отдельных материалов в рамках стоимостного анализа.

При дифференцированном подходе к организации закупок и управлению складскими запасами ABC-анализ позволяет добиться существенного снижения затрат.

Для повышения эффективности принимаемых решений необходим индивидуальный подход к определению сроков и размеров заказа по каждому материалу. Поскольку такой метод связан с большими затратами времени, его целесообразно использовать только там, где он приносит наибольший эффект. Иными словами, нерационально уделять позициям, играющим незначительную роль в производстве, то же внимание, что и материалам первостепенной важности. Это получившее широкое признание положение известно как принцип Парето. Суть его состоит в том, что на несколько изделий из всей совокупности производимых, продаваемых, покупаемых или хранимых изделий приходится значительная часть расходуемых или приобретаемых ресурсов. Применительно к политике материальных запасов последнее означает, что на ограниченное число поставок приходится основная масса используемых материалов.

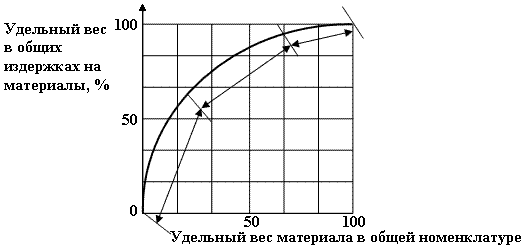

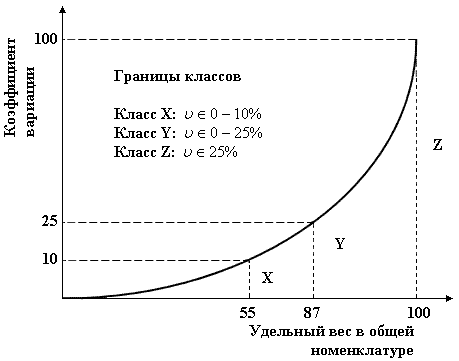

В зависимости от затрат материальные запасы подразделяются на три класса: А, В и С. На рис. дано характерное распределение материальных запасов на отдельные классы по их удельному весу в общих издержках на материалы. Полученная кривая распределения названа по имени Лоренца

ABC-анализ показывает значение каждой группы материалов и помогает обратить внимание на основные.

Материалы класса А – это немногочисленные, но важнейшие материалы, на которые приходится большая часть денежных средств (около 75%), вложенных в запасы.

Материалы класса В относятся к второстепенным и требуют меньшего внимания, чем материалы класса А. С приобретением материалов класса В связано примерно 20% денежных средств.

Материалы класса С составляют значительную часть в номенклатуре используемых материалов, но недороги, на них приходится наименьшая часть вложений в запасы – 5%.

ВОПРОС23. XYZ - анализ

XYZ-анализ материалов предполагает оценку их значимости в зависимости от частоты потребления. Если рассматривать потребление отдельных видов материалов в течение длительного периода, то можно установить, что в их числе есть материалы, имеющие постоянный и стабильный спрос; материалы, расход которых подвержен определенным. Поэтому в пределах каждого из классов А, В и С материалы могут быть распределены еще и по степени прогнозируемости их расхода. Для такой классификации используются символы X, Y, Z.

К классу X относятся материалы, спрос на которые имеет постоянный характер или подвержен случайным незначительным колебаниям, поэтому поддается прогнозированию с высокой точностью. Удельный вес таких материалов в общей номенклатуре, как правило, не превышает 50-55%.

К классу У относятся материалы, потребление которых осуществляется периодически либо имеет характер падающей или восходящей тенденции. Их прогнозирование возможно со средней степенью точности. Их удельный вес в общей номенклатуре составляет около 30%.

К классу Z относятся материалы, для которых нельзя выявить какой-либо закономерности потребления. По этой причине прогнозирование их расхода невозможно (они составляют 15%) общей номенклатуры).

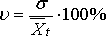

В качестве показателя, характеризующего возможные колебания в потреблении материалов, может использоваться коэффициент вариации

где  – стандартное отклонение, определяющее степень фактического расхода материала в течение анализируемого периода относительно средней величины;

– стандартное отклонение, определяющее степень фактического расхода материала в течение анализируемого периода относительно средней величины;

– средняя величина расходования материала;

– средняя величина расходования материала;

где Xt – фактический расход материала в t-м периоде;

T – число наблюдаемых периодов.

Графическая интерпретация XYZ распределения материалов представлена на рис

ВОПРОС24. Основные функции и задачи складов в логистической системе

Под складом понимаются здания, сооружения и разнообразные устройства, оснащенные специальным технологическим оборудованием, для осуществления всего комплекса операций по приемке, хранению, размещению и распределению поступивших на них товаров.

Основное назначение склада – концентрация запасов, хранение их и обеспечение бесперебойного и ритмичного снабжения заказов потребителей.

Склад или совокупность складов вместе с обслуживающей инфраструктурой образует складское хозяйство. Основные задачи складского хозяйства на промышленном предприятии состоят в организации нормального питания производства соответствующими материальными ресурсами, в обеспечении их сохранности и максимальном сокращении затрат, связанных с осуществлением складских операций.

Негативной стороной складирования является увеличение стоимости товара за счет издержек по содержанию запасов на складах. Это – расходы на складские операции, аренду склада, текущие затраты по содержанию складов. Кроме того, создание складских запасов приводит к замораживанию значительных финансовых ресурсов, которые могли бы быть использованы на другие цели. Поэтому складирование продукции оправдано только в том случае, если оно позволяет снизить издержки или улучшить качество логистического сервиса (достичь более быстрого реагирования на спрос или экономии на превентивных закупках по более низким ценам).

Положительная роль складирования заключается в том, что обеспечивается выравнивание производства, создаются необходимые технические и организационные условия для комплектации грузов, концентрации и распределения запасов.

К основным функциям склада можно отнести следующие:

1. Создание необходимого ассортимента в соответствии с заказом потребителей. В закупочной и производственной логистике эта функция направлена на обеспечение необходимыми материально-техническими ресурсами (по количеству и качеству) различных фаз производства. В распределительной логистике данная функция имеет особое значение. Склады торговли осуществляют преобразование производственного ассортимента в потребительский, в соответствии с заказом клиента. Создание нужного ассортимента на складе содействует эффективному выполнению заказов потребителей и осуществлению более частых поставок в том объеме, который требуется клиенту.

2. Складирование и хранение. Выполнение этой функции позволяет выравнивать временную разницу между выпуском продукции и ее потреблением, дает возможность на базе создаваемых запасов обеспечивать непрерывный производственный процесс и бесперебойное снабжение потребителей. Хранение товаров в распределительной системе необходимо также и в связи с сезонным потреблением некоторых товаров.

3. Унитизация партий отгрузки и транспортировка грузов. Многие потребители заказывают со складов партии «меньше чем вагон» или «меньше чем трейлер», что значительно увеличивает издержки, связанные с доставкой таких грузов. Для сокращения транспортных расходов склад может осуществлять функцию объединения (унитизацию) небольших партий грузов для нескольких клиентов до полной загрузки транспортного средства.

4. Предоставление услуг. С целью обеспечения более высокого уровня обслуживания потребителей склады могут оказывать клиентам различные услуги: подготовка товаров для продажи (фасовка продукции, заполнение контейнеров, распаковка и т.д.); проверка функционирования приборов и оборудования, монтаж; придание продукции товарного вида; транспортно-экспедиционные услуги и т.д.

ВОПРОС25. Проблемы эффективного функционирования склада

Эффективное функционирование складов в системе логистики, независимо от их назначения и вида деятельности, возможно лишь при успешном решении целого ряда основных проблем. К таким проблемам, с которыми сталкиваются малые предприятия при создании складского хозяйства и при рационализации действующих складов, можно отнести:

● выбор между собственным складом и складом общего пользования;

● выбор места расположения склада;

● определение вида и размера склада;

● разработка системы складирования.

Предприятие должно выбирать: иметь собственный склад или воспользоваться услугами склада общего пользования, арендовав в нем требуемые площади. Возможно использование и третьего варианта – аренда всего склада с обслуживающим складским оборудованием (лизинг) за ежегодную плату. Однако такой вариант близок к приобретению склада, поскольку все затраты на обслуживание склада ложатся на предприятие.

Склады производственной логистики должны являться собственностью предприятия и располагаться в непосредственной близости от производственного процесса. В снабженческой и распределительной логистике решение проблемы направлено на поиск компромиссов. Возможна комбинация использования собственного склада и склада общего пользования. Это становится особенно привлекательным и экономически выгодным решением, обеспечивающим минимальные общие издержки, при условии расширения рынка сбыта в различных регионах, а также в случае сезонного спроса на товар.

Ключевым фактором, влияющим на выбор склада, является объем складского товарооборота. Предпочтение собственному складу отдается при стабильно большом объеме складируемой продукции и высокой оборачиваемости. При этом стабильность имеет первостепенное значение. Другим определяющим фактором выступает рыночное пространство: чем выше концентрация потребителей в регионе сбыта, тем целесообразнее организация собственного склада. Наряду с плотностью рынка сбыта необходимо учитывать постоянный спрос на товар.

Основным моментом оптимизации распределительной системы служит определение необходимого количества складов. В первую очередь нужно учитывать количество потребителей, их расположение, а также объем потребляемого ими материального потока. Приоритетным фактором является минимизация суммарных издержек.

Задача размещения распределительных центров может формулироваться как: поиск оптимального решения. При таких условиях расширения распределительной сети целесообразно не строить новые склады, так как для этого требуются большие финансовые вливания, а воспользоваться уже существующими с налаженной инфраструктурой, оборудованными подъездными путями и т.д., поэтому рациональнее будет либо приобрести склады, либо снять их в аренду

На выбор участка под распределительный центр уже после того, как решение о географическом месторасположении центра принято, будут влиять:

1 ) размер и конфигурация участка. Большое количество транспортных средств, обслуживающих входные и выходные материальные потоки, требует достаточной площади для парковки, маневрирования и проезда. Отсутствие таких площадей приведет к заторам, потере времени клиентами.

2 ) транспортная доступность местности. При выборе участка необходимо оценить ведущие к нему транспортные магистрали, ознакомиться с планами местной администрации по расширению сети дорог.

3 ) планы местных властей. Выбирая участок, необходимо ознакомиться с планами местной администрации по использованию прилегающих территорий и убедиться в отсутствии факторов, которые впоследствии могли бы оказать сдерживающее влияние на развитие распределительного центра.

ВОПРОС26. Логистический процесс на складе

Комплекс складских операций осуществляется в определенной последовательности.

Разгрузка и приемка грузов производится в соответствии с условиями заключенного договора. Технология выполнения указанных работ на складе зависит от характера груза (штучный, сыпучий), от типа транспортного средства (трейлер, контейнер), а также от вида используемых средств механизации. В процессе приемки происходит сверка фактических параметров прибывшего груза с данными товаро-сопроводительных документов, оформление прибывшего груза через информационную систему и формирование складской грузовой единицы.

На складе принятый по количеству и качеству груз перемещается в зону хранения. Процесс хранения включает обеспечение соответствующих для этого условий и контроль за наличностью запасов на складе. Для упорядоченного хранения груза и экономичного его размещения используют систему адресного хранения по принципу твердого (фиксированного) или свободного (груз размещается на любом свободном месте) выбора места складирования.

Процесс комплектации сводится к подготовке товаров в соответствии с заказами потребителей и включает отбор товара по заказу клиента, подготовку товара к отправке (укладывание в тару), объединение отдельных заказов в партию отправки и оформление транспортных накладных, погрузку грузов в транспортные средства.

Внутрискладская транспортировка предполагает перемещение грузов между различными зонами склада: с разгрузочной площадки – в зону приемки, оттуда – в зону хранения, комплектации и на погрузочную рампу. Транспортировка грузов внутри склада должна осуществляться по сквозным прямоточным маршрутам. Это позволяет избежать повторного возвращения в любую из складских зон и неэффективного выполнения операций. Число перевалок (с одного вида оборудования на другое) должно быть минимальным.

Оперативно-производственная деятельность склада на предприятии включает работы по выгрузке, рассортировке и приемке поступающих на склад материалов и изделий, их размещение и хранение, а также по отпуску и доставке потребителям.

Доставка грузов на материальный склад производится в соответствии с планом завода. Материалы и изделия на складе принимаются в соответствии с требованиями, изложенными в технической документации и инструкциях. Принятые материалы размещаются в отведенных для них местах хранения в установленном порядке – по маркам, сортам, размерам и т.п. Наиболее часто и в большом количестве потребляемые материалы размещаются ближе к отпускным площадкам, малоходовые – в более удаленных местах хранения. Тяжелые громоздкие грузы хранятся в местах, удобных для выполнения складских операций.

Операции, связанные с отпуском материалов и изделий, включают отборку, комплектование и соответствующую подготовку материалов. Подготовка материалов к производственному потреблению включает операции их очистки, резки на заготовки, раскрой листового материала и др.

Учет движения запасов материалов на складе ведется с помощью специальной картотеки. Регулирование уровня запасов осуществляется по системе с фиксированным размером или периодичностью заказа.

Штат персонала складов определяется в зависимости от трудоемкости выполняемых складских операций, применяемых транспортных средств и степени механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных и других складских операций.

ВОПРОС27. Классификация складов

В зависимости от места в логистической цепи и роли в процессе товародвижения они разделяются на следующие группы:

●Склады предприятий-производителей (в сфере снабжения) специализируются на хранении сырья, материалов, комплектующих и другой продукции производственного назначения и осуществляют снабжение прежде всего производящих потребителей.

Склады потребителей продукции (в сфере производства) предназначены для обеспечения непрерывности протекания технологических процессов. На этих складах хранятся запасы незавершенного производства, такие как приборы, инструменты, запчасти и др. В зависимости от роли в процессе производства и подчиненности склады промышленных организаций разделяются на снабженческие (подчиняются отделу материально-технического снабжения), питающие производство материалами, комплектующими изделиями, покупными полуфабрикатами и т.п.; производственные (подчиняются планово-производственному или планово-диспетчерскому отделу), предназначенные для хранения полуфабрикатов собственного производства и технологической оснастки; сбытовые (подчиняются отделу сбыта), в которых хранятся материальные ценности, подлежащие реализации. В зависимости от сферы обслуживания склады предприятий подразделяются на общезаводские (центральные), прицеховые (филиалы центральных складов) и цеховые, подчиняющиеся начальникам цехов.

Склады потребителей продукции (в сфере производства) предназначены для обеспечения непрерывности протекания технологических процессов. На этих складах хранятся запасы незавершенного производства, такие как приборы, инструменты, запчасти и др. В зависимости от роли в процессе производства и подчиненности склады промышленных организаций разделяются на снабженческие (подчиняются отделу материально-технического снабжения), питающие производство материалами, комплектующими изделиями, покупными полуфабрикатами и т.п.; производственные (подчиняются планово-производственному или планово-диспетчерскому отделу), предназначенные для хранения полуфабрикатов собственного производства и технологической оснастки; сбытовые (подчиняются отделу сбыта), в которых хранятся материальные ценности, подлежащие реализации. В зависимости от сферы обслуживания склады предприятий подразделяются на общезаводские (центральные), прицеховые (филиалы центральных складов) и цеховые, подчиняющиеся начальникам цехов.

●Склады сбытовых организаций (в сфере распределения) служат для поддержания непрерывности движения товаров из сферы производства в сферу потребления. Основное их назначение заключается в преобразовании производственного ассортимента в торговый и в бесперебойном обеспечении различных потребителей, включая розничную сеть.

●Склады посреднических (прежде всего транспортных) организаций предназначены для временного складирования, связанного с экспедицией материальных ценностей. Сюда относятся: склады железнодорожных станций; грузовые терминалы автотранспорта, морских и речных портов; терминалы воздушного транспорта.

По функциональному назначению все склады делятся на пять разновидностей:

1. склады перевалки (оборота) грузов в транспортных узлах при выполнении смешанных, комбинированных и других перевозок;

2. склады хранения, обеспечивающие концентрацию необходимых материалов и их хранение для соответствующего функционирования производства;

3. склады комиссионирования, предназначенные для формирования заказов в соответствии со специфическими требованиями клиентов;

4. склады сохранения, обеспечивающие сохранность и защиту складируемых изделий;

5. специальные склады (например, таможенные склады, склады временного хранения материалов, тары, возвратных отходов и т.д.).

По конструктивным характеристикам склады подразделяются на:

• закрытые,

• полузакрытые (имеющие только крышу или крышу и одну, две или три стены),

• открытые площадки.

В зависимости от специфики и номенклатуры хранимых материалов склады подразделяются н а универсальные и специализированные. В универсальных складах хранятся материальные ресурсы широкой номенклатуры. Специализированные склады предназначаются для хранения однородных материалов (например, склад чугуна, лакокрасочных материалов и т.д.).

Различают склады и по степени механизации складских операций:

• немеханизированные,

• механизированные,

• автоматизированные,

• автоматические.

ВОПРОС28. Система складирования как основа рентабельности работы склада

Система складирования (СС) предполагает оптимальное размещение груза на складе и рациональное управление им. При разработке системы складирования необходимо учитывать все взаимосвязи и взаимозависимости между внешними (входящими на склад и исходящими из него) и внутренними (складскими) потоками объекта и связанные с ними факторы (параметры склада, технические средства, особенности груза и т.д.). Разработка СС основывается на выборе рациональной системы из всех технически возможных систем для решения поставленной задачи методом количественной и качественной оценки. Этот процесс выбора и оптимизации предполагает выявление связанных между собой факторов, систематизированных в несколько основных подсистем.

Система складирования включает следующие складские подсистемы:

● складируемая грузовая единица;

● вид складирования;

● оборудование по обслуживанию склада;

● система комплектации;

● управление перемещением груза;

● обработка информации;

● "здание" (конструктивные особенности зданий и сооружений).

Выбор рациональной системы складирования должен осуществляться в следующем порядке:

1. определяются место склада в логистической цепи и его функции;(Место склада в логистической системе и его функции напрямую влияют на техническую оснащенность склада.)

2. устанавливается общая направленность технической оснащенности складской системы (механизированная, автоматизированная, автоматическая);

3. определяется задача, которой подчинена разработка системы складирования;

Следующим шагом при разработке системы складирования является определение задачи, на решение которой и направлена данная разработка, а именно:

- строительство нового склада;

- расширение или реконструкция действующего склада;

- дооснащение или переоснащение действующего склада;

- рационализация технологических решений на действующих складах.

4. выбираются элементы каждой складской подсистемы;

Склады различаются по виду складских зданий (по конструкции): открытые площадки, полузакрытые (навес) и закрытые. Закрытые являются основным типом складских сооружений, представляя собой обособленное здание со складскими помещениями.

5. создаются комбинации выбранных элементов всех подсистем;

6. осуществляется предварительный выбор конкурентных вариантов из всех технически возможных;

7. проводится технико-экономическая оценка каждого конкурентного варианта;

8. осуществляется альтернативный выбор рационального варианта.

ВОПРОС29. Издержки складской логистики

Определение оптимального числа складов в логистической системе является одной из основных задач при проектировании складской сети. Создание складов всегда сопряжено с затратами, связанными с их организацией к функционированием. На рисунке отражена зависимость логистических издержек от числа складов в системе распределения. При увеличении числа складов транспортные расходы на доставку груза на склад возрастут, так как увеличится пробег транспорта, но в то же время уменьшатся транспортные расходы на доставку товаров клиенту, что связано с приближением расположения складов к месту потребления этих товаров и, следовательно, уменьшением пробега транспорта. Суммарные транспортные расходы, как правило, обратно пропорциональны изменению числа складов. Затраты на содержание запасов с увеличением числа складов возрастут из-за роста совокупных запасов, особенно страхового запаса, создание которого является обязательным для каждого склада.

Расходы на содержание

складов

Расходы на хранение

Расходы от упущенных продаж

Транспортные расходы

Общие расходы

Количество складов

Зависимость общих расходов на размещение складской сети от количества складов

Расходы, на эксплуатацию складского хозяйства возрастают пропорционально увеличению числа складов. Такая тенденция вызвана эффектом масштаба: расширение складской сети за счет увеличения числа складов сопровождается уменьшением площади складов и, следовательно, ростом эксплуатационных затрат, приходящихся на 1 м2. Аналогично объясняется рост затрат, связанных с управлением распределительной системой, в процессе увеличения числа складов. Размер упущенной выгоды от продаж обратно пропорционален числу складов. Увеличение числа складов, как правило, вызвано стремлением приблизить их к месту потребления, что дает возможность фирме контролировать рынки сбыта и оперативно реагировать на изменяющиеся рыночные условия, тем самым, сокращая размер упущенной выгоды от продаж.

Сложив графики, получаем кривую зависимости общих логистических издержек от числа складов в складской сети. Точка минимума общих логистических издержек соответствует оптимальному числу складов в складской сети предприятия.

ВОПРОС30. Логистика и маркетинг

Логистика – это часть экономической науки и область деятельности, предмет который заключается в организации и регулировании процессов продвижения товаров от производителей к потребителям, функционирования сферы обращения продукции, товаров, услуг, управления товарными запасами, создания инфраструктуры товародвижения. Маркетинг – это процесс. Он начинается с исследования целевого сегмента рынка, для которого собирается работать компания. Маркетологи определяют потенциальный спрос и его размер (ёмкость сегмента рынка), то есть выявляют покупателей, потребности которых не удовлетворены в достаточной степени или испытывающих неявный интерес к определённым товарам или услугам.

К настоящему времени сложилась определённая модель отношений между маркетингом и логистикой в управлении всей хозяйственной деятельностью фирмы.

1. анализ окружающей среды и рыночное исследование; 2. анализ потребителей;

3. планирование товара, определение ассортиментной специализации производства;

4. планирование услуг, оптимизация рыночного поведения по эффективному сбыту.

Первые две маркетинговые задачи могут решаться без участия логистики, но третья и четвёртая задачи должны решаться совместно. Например, служба маркетинга обосновала необходимость выпуска нового вида продукции. Тогда задачей службы логистики будет обеспечение производства сырьём, управления запасами и транспортировка. Решая четвёртую задачу, маркетинг определяет для физического распределения строгие рамки требований логистического сервиса. А вот выполняются эти требования системой логистики. Таким образом, логистику можно рассматривать как инструмент реализации маркетинговых стратегий Логистика в маркетинге изучает только потоковые процессы.

Логистику в фирме часто воспринимают как другую половину маркетинга, потому что связи между ними настолько сильны и переплетены. Наглядное представление ключевых составляющих маркетинга и логистики, позволяет проследить прямую взаимосвязь между такими характеристиками, как цена (затраты), продукт и место. Логистический менеджмент через фактор «цена» обычно прямо влияет на достижение фирмой корпоративных или финансовых стратегических целей, задаваемые маркетингом. Ценовые решения требуют тщательного анализа факторов, относящихся к конкурентным товарам, социально– экономическим и демографическим характеристикам потребителей на конкретном сегменте рынка.

Учитывая, что затраты на выполнение логистический функций, особенно транспортные расходы, достигают размеров, сопоставимых с себестоимостью производства продукции, логистические решения в области транспортировки существенно влияют на реализацию маркетинговой ценовой политики. Рациональный выбор вида транспорта, перевозчика, экспедитора, оптимальная маршрутизация и другие решения, принимаемые логистическими менеджерами, могут значительно сохранить издержки, расширив возможность маркетингового ценового маневра. То же самое можно сказать и о других логистических функциях: складировании, грузопереработке, управлении запасами. Кроме того, необходимо учитывать влияние на цену товаров физического распределения – в смысле замены одной логистической функции на другую (например, складирования на транспортировку), объединения нескольких логистических функций/операций в одном звене логистической системы для снижения затрат и т.п.

Другой важной характеристикой сферы взаимного пересечения интересов маркетинга и логистики является ассортимент продукции, определяемый маркетинговой стратегией фирмы. Ассортимент непосредственно влияет на структуру логистических цепей и каналов, систему дистрибьюции и запасов, виды транспортных средств и способы транспортировки и т.д. Появление ассортимента даже одного товара, но в другой по габаритным размерам упаковке, может полностью изменить структуру логистического канала или способ транспортировки. Поэтому такое решение должно быть согласовано с логистическим менеджментом. Изменение ассортимента существенно влияет на операции грузопереработки и требует согласования типа и размеров упаковок, может вызвать необходимость применения нового технологического оборудования для сортировки, комплектации, консолидации и т.п. Это, в свою очередь, может привести к возрастанию логистических издержек, необходимости дополнительных инвестиций в систему дистрибьюции и в конечном итоге к повышению цены товара, нивелирующему ожидаемую маркетингом прибыль от улучшения ассортимента.

| Сравниваемые характеристики маркетинга и логистики | Маркетинг | Логистика |

| Объект исследования | Рынки и конъюнктура конкретных товаров и услуг. | Материальные потоки, циркулирующие на этих рынках |

| Предмет исследования | Оптимизация рыночного поведения по реализации товаров или услуг | Оптимизация процессов управления материальными потоками. |

| Методы исследования | Методы исследования конъюнктуры, спроса и предложения по конкретным товарам и услугам | Системный подход к созданию материалопроводящих цепей, а также общеизвестные методы, которые применяются при планировании и управлении производственными и экономическими система |

Вопрос31. Каналы распределения товаров, понятие, структура

Логистика распределения – это комплекс взаимосвязанных функций, реализуемых в процессе распределения материального потока между различными оптовыми покупателями, т.е. в процессе оптовой продажи товаров.

Основной целью распределительной логистики является обеспечение доставки нужных товаров в нужное место, в нужное время с минимальными затратами..

Канал распределения – это совокупность организаций или отдельных лиц, которые принимают на себя или помогают передать другому право собственности на конкретный товар или услугу на пути от производителя к потребителю. Логистический канал – упорядоченное множество различных посредников, осуществляющих доведение материального потока от конкретного производителя до потребителя.

Использование каналов распределения приносит производителю определенные выгоды, так как обеспечивает продажу продукции наиболее эффективными способами, позволяет доводить продукцию до целевых рынков, экономит затраты на распределение.

Организации или лица, составляющие канал, выполняют ряд функций. В период заключения сделок – сбор информации, необходимой для обеспечения движения товаров по каналу, принятие на себя рисков, связанных с функционированием канала. В период завершения сделок – организация товародвижения (транспортировка и складирование), изыскание и использование финансовых средств для обеспечения движения товаров по каналу, принятие на себя рисков, связанных с функционированием канала.

Непосредственно процесс распределения осуществляется путем реализации следующих видов работ: обработка заказов, складирование продукции и поддержание товарно-материальных запасов, транспортировка товаров к местам потребления.

Обработка заказов включает в себя: получение заказа от потребителя, рассылку информации о заказе заинтересованным подразделениям предприятия, принятие решения о производстве продукции. Если нужные потребителю товары имеются на складе, то производится их отгрузка. Если товары на складе отсутствуют – производству передается заказ на их изготовление.

Складирование. После завершения производственного процесса предприятие вынуждено хранить товар до его отгрузки. Это обусловлено тем, что циклы производства и потребления редко совпадают.

Предприятие может выбрать разные формы хранения готовой продукции:

●часть товара может храниться на складе предприятия, часть – на складах в районах потребления продукции;

●вся изготовленная продукция может храниться на складах предприятия;

●предприятие может арендовать место на складах общественного пользования;

●для хранения товаров могут использоваться склады длительного хранения или транзитные склады.

Завершающим этапом процесса реализации является транспортировка товара к месту потребления и доставка его потребителю на предусмотренных договором (контрактом) условиях.

Каналы распределения имеют различную структуру, которая может быть охарактеризована количеством составляющих канал уровней.

Уровень канала – это посредник, который выполняет работу по приближению товара и права собственника на него к конечному потребителю.

При формировании канала распределения на первое место выдвигается решение о структуре канала, т.е. о количестве уровней и о конкретном составе членов канала. При выявлении возможных вариантов каналов распределения необходимо определиться с типом используемых посредников. Их классификация учитывает два признака: от чьего имени работает посредник и за чей счет ведет свои операции.

2015-04-30

2015-04-30 2382

2382