Столкнувшись с реальной внешней угрозой, правительство бакуфу после открытия страны переживало состояние паралича власти. Ведь до этого, в структуре правительственных органов не было даже специального подразделения, которое бы занималось вопросами, связанными с иностранными делами. Длительный период мирного существования в условиях отсутствия каких-либо войн привел к некоторой деградации военного искусства. У Японии не было ни своей регулярной армии, ни военного флота, в стране не было налажено производство современного вооружения. Конечно, правительство пыталось как-то реагировать на события, создавая в спешном порядке разного рода организации, которым надлежало заниматься иностранными делами, однако отсутствие опыта, специалистов делало эти попытки малоэффективными. Кроме того, с открытием страны Япония стала активно вовлекаться в мировые торгово-экономические связи. А поскольку торговыми договорами были установлены низкие пошлины на импорт, в страну хлынул широкий поток западных товаров, что, в свою очередь, стимулировало развитие товарно-денежных отношений в стране и усиливало кризис малопроизводительного хозяйства феодального типа. Ввоз дешевых хлопчатобумажных и шерстяных тканей подрывал крестьянское семейное производство. В то же время из страны в большом количестве вывозилась пользующаяся спросом на мировом рынке такая японская продукция, как, например, японский чай, медь, бобы, фарфоровые изделия, высококачественный шелк-сырец и другое.

| Годы | Японский экспорт (иен) | Японский импорт (иен) |

| 4 751 631 | 4 366 840 | |

| 6 058 718 | 5 950 231 |

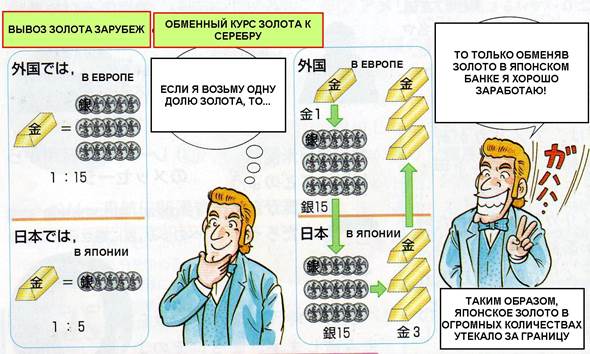

Но самую большую прибыль западные купцы получали от спекуляции золотом. Поскольку традиционно на Востоке был распространен серебряный денежный стандарт, то и соотношение цены золота к серебру составляло 1: 5, в то время как в Европе это соотношение было 1:15. Пользуясь столь благоприятной конъюнктурой, иностранцы стали в большом количестве ввозить в Японию серебро и покупать на него золото. Такая практика привела к утечке золота из страны, что дезорганизовывало цены и расстраивало японскую экономику.

Рис. 3. Вот как наглядно объясняется эта ситуация в японских учебниках[12].

В 1860 году правительство бакуфу стало снижать ценность монеты путем уменьшения в ней золота более чем на 85%. Последовавшая следом инфляция еще более усилила экономический кризис и повлекла за собой стремительный рост цен.

А теперь посмотрим на динамику изменения цен на ведущий на японском рынке товар - рис, который, в конечном счете, определял цены и на другие товары и услуги. Как видно из представленных таблиц, рост цен в эти годы наблюдался весьма серьезный. И последствия этого стремительного роста цен на товары, наряду с ростом цен на рис, для сегуната, крупных феодалов даймё и находившихся на их содержании самураев стали просто катастрофическими. Дело в том, что размеры

Динамика изменения цен на рис.

| Годы | Цены | Годы | Цены |

| 84.8 | 142.5 | ||

| 82.4 | 100.5 | ||

| 131.5 | 325.5 | ||

| 203.0 | 1300.0 |

получаемых самураями рисовых пенсий, хотя и были твердо установлены, однако при переводе на деньги, вследствие роста цен на товары, фактически сократились в несколько раз.

У правительства не было других источников для покрытия расходов, кроме увеличения налогов и принудительных займов. В свою очередь, увеличение налогов, как и выросшая армия бродячих самураев "ронинов", приводили к росту крестьянских восстаний, которые нередко возглавлялись самураями, и к увеличению хаоса в стране. Самураи считали виновниками своего тяжкого положения "иностранных варваров", покушения на которых стали частым явлением. Зачастую эти покушения приводили к печальным последствиям.

Так, в 1862 году в г. Намамуги самураями из клана Сацума был убит англичанин Ричардсон. Возложив всю ответственность за это убийство на японскую сторону, Англия потребовала от Японии ареста и наказания виновных, а также выплаты компенсации в сумме 1млн фунтов стерлингов. Несмотря на то, что требуемая компенсация была выплачена, английское правительство послало эскадру из 7 военных кораблей с задачей – подвергнуть бомбардировке главный город этого феодального княжества – Кагосима. В августе 1863 года корабли пришли в залив Кагосима, и командующий эскадрой потребовал от властей княжества немедленно разыскать и наказать виновных в инциденте. Несмотря на то, что японцы выразили готовность разрешить инцидент, командующий вице-адмирал Купер приказал открыть огонь по городу. Как признали сами англичане, в результате этой акции было убито, ранено и пострадало от ожогов 1500 человек.

В июне 1863 года по настоянию императора Комэй сегунской правительство приняло решение о начале силовых действий против иностранцев, изгнании "варваров", и повторном "закрытии" портов. 25 июня 1863 года войска княжества Тёсю обстреляли иностранные суда, стоявшие в порту Симоносэки. Соответственно, с кораблей западных держав также ответили огнем. Американские суда обстреляли порт Симоносэки и потопили 2 японских судна. В сентябре 1864 года была осуществлена карательная экспедиция в отношении княжества Тёсю, где участвовали 17 кораблей из Англии, Франции, Голландии и США.

Инциденты в Кагосима и в Тёсю, продемонстрировавшие наглядный урок превосходства европейского оружия имели любопытные последствия. Они убедили самых воинственных и надменных в Японии самураев из двух этих княжеств, что с превосходящей в военном отношении силой лучше не конфликтовать, а иметь дружеские отношения, учиться у них, и, прежде всего, военному делу. Вскоре, и Сацума, и Тёсю заключили мир с западными державами, стали закупать в большом количестве английское оружие для подготовки выступления против сёгунского правительства бакуфу.

Преследуя свои цели, западные государства конкурировали друг с другом и поддерживали различные стороны назревающего в Японии внутриполитического конфликта. Так, к примеру, если Франция поддерживала сёгунское правительство, надеясь на получение концессий за эту поддержку, то Англия, в лице Гарри Паркса активно поддерживала мятежные "внешние" (т.е. западные) княжества.

Таким образом, сложность международной обстановки в 1850-е годы, а также своеобразный тупик, возникший в результате интриг в Японии между Англией и Францией, в которых ни одна из сторон не смогла добиться преимущества, дало Японии, в конечном счете, столь необходимую ей возможность сбросить феодальный режим, который привел страну к экономическому и политическому краху и поставил ее под угрозу экономического и политического господства западных держав.

Лидеры антисёгунского движения сумели с пользой для себя использовать сложившуюся ситуацию. Свергнув сёгунское правительство бакуфу и, создав вместо него новое централизованное национальное правительство, они открыли Японию для свежих веяний западной науки и изобретений.

Реставрация Мэйдзи ("Мэйдзи исин" – яп.) была осуществлена коалицией молодых дворян кугэ и самураев, которые возглавили антиправительственную борьбу, выдвинув лозунг "тобаку" (свержение сёгуна). Развернувшееся широкое оппозиционное движение соединилось с крестьянскими выступлениями и превратилось в мощную силу, которую правительство бакуфу уже не могло игнорировать. Каждый из участников этого движения имел собственные причины добиваться свержения сегунского правительства. Кугэ ставили своей целью повышение престижа императорской власти, тодзама-даймё добивались уравнения в правах с фудай-даймё, купцы-предприниматели стремились к получению политических прав, соответствующих их реальному политическому влиянию. При этом их всех объединял традиционный лозунг - "изгнание варваров". По своей сути этот лозунг был направлен против правительства сёгуна, которое также его поддерживало, однако, опасаясь репрессий со стороны иностранных держав, вынуждено было лавировать. Это, в свою очередь, приводило к критике со стороны оппозиции, обвиняющей правительство в бессилии, и к новым выступлениям, возглавляемым, как правило, самураями южных княжеств Сацума и Тёсю. Поводом для событий, приведших к свержению сёгуната Токугава, послужило поражение правительственных войск при очередной попытке "усмирить" мятежное княжество Тёсю, а также смерть сёгуна Токугава Иэмоти в июле 1866 г.

Любопытно, что своей победой княжество Тёсю было обязано молодому талантливому самураю Такасуги Синкаку (1839-1867). Он впервые в Японии того времени создал отряды "кихэйтай" (букв. - отряды необычных воинов), состоявшие из обученных военному искусству добровольцев, в которые, наряду с бывшими самураями "ронинами", входили и представители зажиточных крестьян и горожан. Победа таких обученных на европейский лад сборных отрядов над состоящими из потомственных самураев правительственными войсками показала, что кроме самураев в стране существует и другая боеспособная сила, что в корне подрывало существовавшие ранее взгляды на самурайство и армию. Созданные Такасуги Синкаку отряды "кихэйтай" стали прообразом будущей регулярной армии.

Новый (и последний) 15-й сёгун Токугава Ёсинобу (1837-1913) был представителем боковой ветви рода Токугава из княжества Мито. Он, прежде всего, прекратил военные действия и сделал попытку провести правительственную реформу, а также реформу армии по французскому образцу, вооружив ее современным оружием. В октябре 1866 года после смерти императора Комэй (1831-1866), который ещё поддерживал совместное правление императора и сёгуна и был ярым противником каких-либо контактов с иностранцами, на престол взошел Муцухито (девиз правления "Мэйдзи", т.е. просвещенное правление), которому в это время было лишь 15 лет. По случаю восшествия на престол нового императора была объявлена амнистия и в столице собралась все лидеры антисёгунской оппозиции – Окубо Тосимити, Сайго Такамори, Ямагата Аритомо и другие.

Предполагалось, что старый режим сёгуна Токугава будет свергнут мирным путем. Сёгун должен был добровольно отказаться от власти в пользу императора, тем самым он вставал в один ряд с другими феодальными князьями даймё, т.е. как бы восстанавливалось положение, существовавшее в XII веке, до установления системы сёгуната. Под угрозой вооруженного антисёгунского выступления оппозиции, 9 ноября 1867 года последний сёгун Токугава Ёсинобу подал в отставку.

Своё решение он объяснял следующим образом. "В настоящее время по мере того, как наши отношения с внешним миром все более и более развиваются, государство может распасться на составные части, если не будет управляться единой центральной властью. Поэтому необходимо изменить старый порядок вещей, вернуть суверенную власть императору, широко развить деятельность совещательных учреждений, добиться, чтобы решения по вопросам политики принимались императором при поддержке всего народа, и тогда Японская империя будет в состоянии поддержать свое достоинство и положение среди других государств мира".

На императорском совете 3 января 1868 года в Киото, где присутствовали не только все члены императорской семьи и представители высшей знати "кугэ", но и были представлены все основные княжества, был принят Манифест о реставрации императорской власти. Его основное содержание сводилось к следующему. Провозглашалась отставка Токугава Ёсинобу с поста сёгуна, ликвидировались посты регента и главного советника, упразднялось сёгунское правительство "бакуфу" и учреждалась новая правительственная система.

Возникает естественный вопрос: почему феодальные князья так легко отказались от борьбы за свои привилегии и не оказали практически никакого сопротивления? Несомненно, определенную роль играли узко личные интересы, выгоды, которые они получали от ликвидации сёгуната. Однако каковы бы ни были их честолюбивые замыслы, даже самые ярые поборники феодальных привилегий понимали невозможность сохранения независимости местной власти при создании централизованного правительства. Кроме того, поддерживая процесс ликвидации сёгуната и реставрации власти императора, князья надеялись на замену прогнившей феодальной системы сёгуната неким подобием федерации феодальных кланов под эгидой монарха.[13] Свою роль сыграло и то обстоятельство, что новое правительство, подготавливая почву для ликвидации феодальных прав, развернуло широкую кампанию по мобилизации общественного мнения в поддержку этого шага. Однако самым важным фактором, предопределившим отношение феодальных князей к этим шагам правительства, представляется гарантия сохранения их экономической мощи через выдачу князьям денежной компенсации и правительственных облигаций взамен их прежних доходов. Другими словами, если прежде японские феодалы получали свой доход от эксплуатации крестьян, то после замены натуральной пенсии денежной, те же феодалы становились финансовыми магнатами, вкладывали свое состояние, превращенное в капитал, в банки, акционерные общества, промышленные предприятия или землю, становясь, таким образом, представителями финансовой олигархии.

2015-05-18

2015-05-18 2274

2274