Цель работы: изучить конструкцию и снять эксплуатационные характеристики лампы накаливания.

Задание: для исследования выбрать лампу в соответствии с таблицей 1.1

Таблица 1.1.Задание на исследование лампы накаливания

| № бригады | 1, 2 | 3, 4 | 5, 6 | 7, 8 | 9, 10 | 11, 12 |

| Мощность лампы, Вт |

Программа и методика исследования.

1. По натуре и литературным источникам [ 1, 2, 4] составить эскиз лампы и изучить ее конструкцию.

2.  Изучить конструкцию и электрическую схему измерительной панели (рис.1.1).

Изучить конструкцию и электрическую схему измерительной панели (рис.1.1).

Рис 1.1 Принципиальная электрическая схема стенда для снятия характеристик ламп накаливания. QF - автоматический выключатель; HL - сигнальная лампа; BL - фотоэлемент, V - тиристорный регулятор; EL - исследуемая лампа, РА1 - микроамперметр; SA1 - выключатель; РА2- люксметр; А-усилитель (Схема тиристорного регулятора приведена на рис.4.2.)

Электрическая схема установки переносится в отчёт. В отчете также

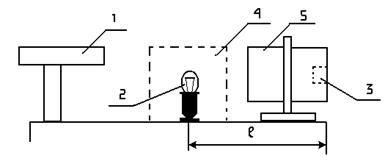

вычерчивается схема взаимного расположения лампы, фотоэлемента и актинометра с указанием расстояния между ними. См рис. 1.2

Рис.1.2. Схема взаимного

Рис.1.2. Схема взаимного

расположения лампы 2,

фотоэлемента 3, актинометра 1, кожуха 4, тубуса 5

3. Из таблицы П.1 приложения выписать в таблицу 02. технические данные исследуемой лампы, в том числе температуру спирали – Тсп и номинальное напряжение.

4. Провести предварительные эксперименты, для чего:

а) измерить напряжение питания, выключив SA и тиристорный регулятор (+);

б) включить SA и с помощью тиристорного регулятора (-) уменьшить

напряжение, подаваемое на лампу, до минимума. Замерить U и I и

пользуясь законом Ома определить R0 - сопротивление спирали в холодном

состоянии.

в) установить номинальное значение мощности лампы по ваттметру и

выяснить номинальное значение напряжения.

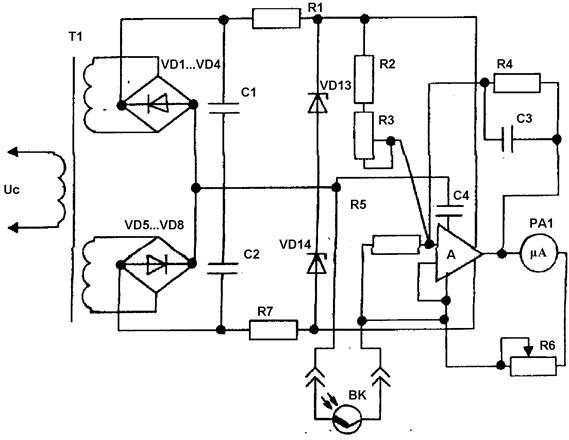

Рис. 1.3. Принципиальная электрическая схема измерения температуры

Т2 - трансформатор, R1...R7 - резисторы, VD13, VD14 - стабилитроны, А -

усилитель К140УД1A, VD1…VD8 -диоды, ВК- терморадиационный прибор,

РА1 – микроамперметр.

г) одно из произвольных положении лампы принять как основное, замеренная при этом освещенность – Е0 Не меняя расстояния между лампой и фотоэлементом, поворачивая лампу вокруг оси, произвести замеры освещенностей Е и установить поправку на несимметричность силы света (формула 1.1)

Кн = n E0 / ∑Е, (1.1)

где: ∑Е - сумма замеренных освещенностей;

n — число замеров освещённости.

Истинное значение средней освещённости определяется умножением показаний прибора на коэффициенты Кт, Кн.

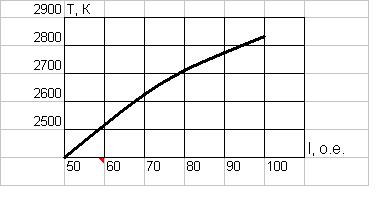

Температура нити лампы измеряется с помощью термоэлектрорадиоактинометра (ТЭРА), включённого в специальную схему (рис. 1.3.). Замеряется ток пропорциональный термо ЭДС ТЭРА, которая в свою очередь пропорциональна 4-ой степени температуры нити. На рис. 1.4. дан фрагмент этой зависимости.

Настройка прибора производится с помощью резистора R6 (рис.1.3.). По

графику (рис.1.4.) определяют ток, соответствующий номинальной температуре

нити и резистором R6 устанавливают этот ток.

Рис. 1.4. Тарировочная кривая термоэлектрорадиоактинометра

При изменении температуры нити ток будет изменяться, и значение температуры определяется по тому же рис. 1.4. Для производства замеров оптика прибора ТЭРА должна быть направлена на нить, для этого его следует перемещать по вертикали до тех пор пока в красном окне визира не будет лампы при изменении напряжения. Пределы измерения напряжения берутся видна проекция нити.

5. Исследовать измерение светотехнических и электротехнических параметров лампы при изменении напряжения. Пределы измерения напряжения берутся в соответствии с возможными колебаниями напряжения в сельских сетях ± 10% от номинального напряжения. Измерения производятся для 5-ти уровней

напряжения, включая номинальное и крайнее, т.е. 1.1 Uн; 0.9 UH. Изменение

параметров подчиняется эмпирическому закону:

(1.2)

(1.2)

где: X, Хн - искомый и номинальный параметр;

U, Uн -текущее и номинальное значения напряжения;

К - показатель степени, таблица П.2.

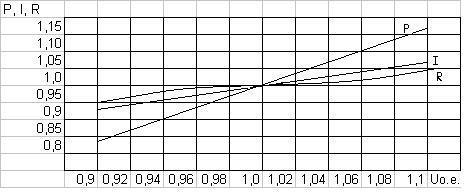

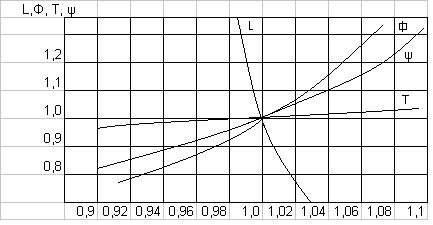

Графически эти зависимости представлены на рис. 1.5. и 1.6. в относительных единицах. Их копии переносятся в отчёт.

В работе измеряется освещенность Е, ток I, напряжение U, температура нити Т. Остальные параметры определяются по формулам:

Световой поток: ФСВ ≈ 3,7 π Еср ℓ2 (1 3)

где 3.7 π - средний реальный телесный угол лампы (4 π - полный телесный угол сферы; Еср = Е ∙ Кт ∙ Кн - средняя освещённость фотоэлемента, лк; Е – показания люксметра установки; Кт, Кн - поправки, определяемые по формулам (0.1) и (1.1.); Кт=1.

ℓ - расстояние между осью лампы и фотоэлементом, м.

Сопротивление нити лампы:  (1.4)

(1.4)

Активная мощность: Р = U∙I (1.5)

Мощность высших гармоник G = (Uс –Uл)∙I (1.6)

Рис.1.5. Зависимость мощности Р и тока I сопротивления Rлампы накаливания от напряжения питания отн.ед.

Рис.1.5. Зависимость мощности Р и тока I сопротивления Rлампы накаливания от напряжения питания отн.ед.

Рис. 1.6 Зависимость срока службы L, светового потока Ф,

Рис. 1.6 Зависимость срока службы L, светового потока Ф,

световой отдачи ψ, температуры нити

пампы Т от напряжения питания, отн.ед.

Таблица 1.2. Эксплуатационные характеристики лампы _______.

тип

| Параметр | Ед из. | абс | отн | абс | отн | абс | отн | абс | отн | абс | отн |

| U | В | 0,9 Uн | 0,95 Uн | 1 Uн | 1,05 Uн | 1,1 Uн | |||||

| P | Вт | 1,00 | |||||||||

| I | А | 1,00 | |||||||||

| T | К | 1,00 | |||||||||

| E | Лк | 1,00 | |||||||||

| S | ВА | 1,00 | |||||||||

| G | Ваг | 1,00 | |||||||||

| Фсв | Лм | 1,00 | |||||||||

| Ψ | Лм/Вт | 1,00 | |||||||||

| R | Ом | 1,00 | |||||||||

| ηS | - | 1,00 | |||||||||

| ηа | - | 1,00 | |||||||||

| ηсв | - | 1,00 |

6. По данным экспериментов делаются выводы о степени совпадения опытных и расчетных параметров и об особенностях ламп накаливания по сравнению с другими источниками света. Если расхождения паспортных данных превышает 10%, то нужно выявить причины ошибок, а при необходимости повторить опыт.

Световая отдача:  (1.6)

(1.6)

В работе также необходимо выявить перераспределение составных частей излучения и КПД их преобразования

Интегральный поток излучения определяется по формуле Стефана-Больцмана:

Ф = εs ∙ σ ∙Тист4 ∙ Ау (1.7)

Где: Ау - условная площадь нити, табл. П.1. (м2)

σ - постоянная Больцмана, табл. П.3.

εs - интегральный коэффициент степени черноты вольфрама, рис. П.4.

Лучистый КПД (КПД интегрального излучения)- по формуле:

=

=  (1.8)

(1.8)

Активный поток:  (1.9)

(1.9)

где εсв - средний коэффициент теплового излучения вольфрама в видимом

зоне (рис П.4.)

;

;  ; S’a1 ≈ 0

; S’a1 ≈ 0

-площадь графика пропорциональная потоку а.ч.т. в зоне 0…380 нм.

-площадь графика пропорциональная потоку а.ч.т. в зоне 0…380 нм.

- то же, для потока а.ч.т. в зоне 0..760 нм.

- то же, для потока а.ч.т. в зоне 0..760 нм.

- то же, для интегрального потока.

- то же, для интегрального потока.

Все значения взяты для одной и той же температуры и находятся по рисунку П.5. Площади S’a1 и S’a2 определяются по функции планка (рис. 1.8). Методика расчета изложена в пояснении к работе.

КПД лампы в активной зоне:

(1.10)

(1.10)

Световой (эффективный) поток лампы, Вт

(1.14)

(1.14)

Световой КПД лампы  (1.15)

(1.15)

Замеренные и вычисленные величины записываются в табл 1.2 в столбцы "абс". В столбцы "отн" вносят относительные значения тех же величин, при этом

знаменатель дроби вычисления относительной величины равен абсолютному

значению этой величины при Uн. Относительные значения параметров каждый со своим обозначением (•, V, *, i○), наносятся на графики (рис 1.5-1.6).

Изменение КПД представляется графиком  η=f∙(U%).

η=f∙(U%).

Пояснения к работе.

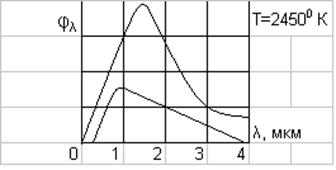

Причиной излучения нагретого тела спирали являются электронные переходы в молекулярной структуре металла, сопровождающиеся выделением потока фотонов. Распределение фотонов по спектру описано уравнением Планка (1.11) и представлено на рис. 1.7. Интегральный поток излучения пропорционален площади, ограниченной соответствующей кривой (рис. 1.7) и определяется по закону Стефана-Больцмана по (рис. 1.7) Активный (видимый) поток является частью интегрального потока, ограниченного λη=380 нм и λк= 760нм.

т.е.

Этот поток может быть найден с использованием формулы (1.9).

Спектральное распределение фотонов для а.ч.т. описывается функцией Планка

φλ=КI ∙ λ-5 ∙ (ℓ -К2/λТ) -1 ∙А (1.11)|

где: λ - координата длины волны излучения, м;

Т - температура, К;

А — площадь излучения, м2;

К1= 3,74 ∙ 10-16 Вт∙м -2; К2=1,4 ∙ 10-2 мк.

При температуре Т максимальное значение функции Планка имеет вид

(φλ)max = 1,3∙10-11∙Т5∙А (1.12)

а длины волн при этом: λmax=2 896/T, мкм (1.13)

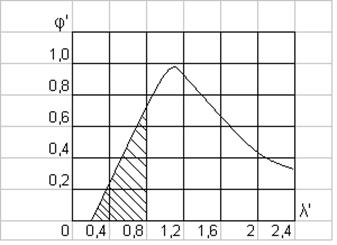

Если (1.11) разделить на (1.12), длину волны на (1.13), то функция Планка

становится независимой от температуры и изображается в относительных

координатах

;

;  (рис. 1.8)

(рис. 1.8)

Интегрирование этой функции до любого дает возможность получить в

этой зоне в относительных единицах:Sa1’, Sa2’, Ss', причем каждое из этих значений пропорционально соответствующей площади графика (заштрихованная часть). Значения S'(λ') вычислены и приведены на рис. 2.5.

Рис.1.7. Распределение излучения а.ч.т. (1) и вольфрама (2).

Рис.1.8. Закон планка для нагретого тела, в отн.ед.

Лабораторная работа № 4

2015-05-10

2015-05-10 3328

3328