Е. П. Прохоров

Глава I

Предмет, структура и задачи курса

Задача курса: формирование журналистского мышления, отвечающего требованиям современности, и подготовка журналиста к практической деятельности в соответствии с нуждами функционирующей системы средств массовой информации.

В числе необходимых для достижения этой задачи условий: развитие природных способностей и задатков будущего специалиста, формирование и совершенствование системы специфических профессиональных качеств, разнообразных творческих умений, навыков, способов действий, приемов организаторской и редакторской работы, методологии, методики и техники сбора и обработки информации, создания произведений, их компоновки в выпуски, программы и номера.

Путь к достижению поставленной цели: изучение блока учебных дисциплин, знакомство с накопленным в редакциях опытом с учетом постоянной нацеленности на практическую реализацию полученных знаний и навыков.

Необходимые для журналиста знания: система собственно журналистских знаний; совокупность сведений о социально-экономической сфере, обеспечивающих общую методологическую культуру; познания в гуманитарной сфере, формирующие культурный облик журналиста.

Представленный академический курс вводит в изучение системы необходимых журналисту дисциплин, давая начальные фундаментальные знания о законах журналистики, формируя представление о «модели» журналиста, определяя перспективы учебной работы на все время обучения, направляя учебную активность в русло развития способностей, овладения знаниями, приобретения первоначального самостоятельного опыта.

Журналистика, как предмет изучения

Инфраструктуру мира журналистики представляют информационные агентства, международные информационные сети, пресс-службы, рекламные и другие организации, снабжающие журналистику разнообразными материалами. Выход печатных изданий, теле- и радиовещание обеспечиваются развитой системой технических служб (полиграфия, радиотелевизионная техника, наземные и космические линии связи) с огромной армией работников. Формированием и реализацией правовой базы, контрольной деятельностью и т.п. занимаются государственные органы (парламентские комитеты и комиссии, президентские и правительственные структуры, правоохранительные органы), важную роль играют объединения журналистов и т.д. Необходима для журналистики и система научных учреждений и учебных центров.

«Действующими силами» изучаемой системы являются:

- Учредитель / владелец / вещатель (У) - государственные или общественные организации, профессиональные и творческие союзы, ассоциации и общества, группы граждан и отдельные лица, создающие газетные и журнальные предприятия, теле- и радиокомпании, продюсерские фирмы, агентства, пресс-службы, издательские фирмы и т.д., располагающие правами владельцев и/или руководителей соответствующих производителей и распространителей массово-информационных продуктов. Деятельность У регламентируется законодательством.

- Руководящие органы (РО) - государственные институты, которые в соответствии с конституционными нормами уполномочены принимать, изменять, отменять различные акты (прежде всего законы), регламентирующие деятельность журналистики.

- Журналисты (Ж) - штатные и внештатные работники редакций, выполняющие массу работ по написанию, редактированию и отснятию текстов.

- Тексты (Т) - произведения журналистов, официальные документы, сообщения агентств, рекламные и другие информационные материалы, предназначенные для публикации, отобранные, отредактированные и скомпонованные в номера, программы, выпуски.

- Канал (К) - используемые журналистами средства массовой информации, предназначенные для «доставки» журналистских «текстов» их адресатам.

- Массовая аудитория (МА) - та часть общества, на которую специально ориентировано определенное издание (или программа) и к которой оно постоянно обращено (расчетная аудитория), или которая действительно сформировалась вокруг данного издания и считает его «своим» (реальная аудитория), или которую можно привлечь дополнительно (потенциальная аудитория).

- Социальные институты (СИ) - государственные органы, хозяйственные, профсоюзные и другие организации, партии, союзы, ассоциации, функционирующие в сфере распространения данного средства массовой информации и деятельность которых обсуждается в произведениях журналистов с целью принятия ими определенных решений.

Действительность при этом выступает источником сведений и конечным объектом воздействия журналистики. Система функционирует на основе прямых и обратных связей.

Журналист должен «учитывать» по меньшей мере пять факторов, причем ни один из них не является стоящим «выше» других:

- информационная политика учредителя,

- запросы, интересы, потребности аудитории,

- характер отражаемых явлений действительности,

- особенности СМИ (как канала, передающего своеобразные тексты).

- личностные особенности журналиста.

Так, с одной стороны, предметом курса является журналистика как система средств массовой информации, компоненты которой взаимосвязаны и функционируют на основе прямых и обратных связей.

Журналистика - явление социальное и составляет важнейшую органическую часть соцальной системы в целом. Таким образом, понятие «журналистика» (и в этом отношении оно выгодно отличается от других синонимичных терминов типа «mass media») имеет очень широкое семантическое наполнение.

- журналистика как особый социальный институт (лат. institutum «учреждение, установление»), система различных учреждений;

- журналистика как система видов деятельности, необходимых для нормального функционирования этого социального института;

- журналистика как совокупность профессий, важных для обеспечения всех областей ее деятельности;

- журналистика как система произведений, для подготовки которых требуются работники разных профессий, обладающие специфическими знаниями, навыками, способностями;

- журналистика как комплекс каналов передачи массовой информации, использующих различные средства коммуникации (печать, радио, телевидение) и образующих разнообразные типы изданий и программ.

- журналистикой часто называют и совокупность учебных дисциплин, и особую отрасль науки.

С другой стороны, предметом курса являются наиболее общие закономерности функционирования журналистики как специфического социального института, деятельность в рамках которого требует особых профессиональных знаний и навыков по созданию системы различных произведений для широкой совокупности каналов массовой информации различной социально-творческой направленности.

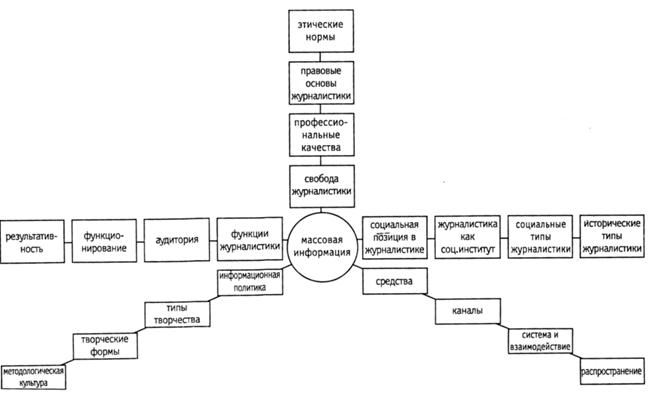

Структура основных понятий курса

Для построения системы категорий прежде всего необходимо определить центральную категорию, вокруг которой группируются остальные, связанные с ней. При том, роль центральной категории может сыграть лишь такое общее понятие, которое раскрывает специфичность, фундаментальную особенность изучаемого предмета - журналистики, а потому является характеристичным как для журналистики в целом, так и для всех сторон, шагов деятельности в ней.

Основным требованиям центральной категории отвечает понятие «массовая информация». Не случайно и наиболее употребительным синонимом к термину «журналистика» выступает словосочетание «средства массовой информации».

Необходимо всегда помнить, что когда говорят об информационной природе журналистики, то имеют в виду не информацию вообще, а именно массовую информацию, поискольку именно она обращена к массовому сознанию.

Выбор линии поведения по отношению к массовому сознанию зависит от социальной позиции журналиста, проявляющейся в информационной политике канала массовой информации. Именно ради реализации своей массово-информационной политики учредитель создает канал журналистики; журналист собирает, компонует и передает, посредством текстов распространяет массовую информацию, обращая ее к массовой аудитории и социальным институтам.

«Массовая информация» является центральной категорией курса и из нее проистекает множество цепочек зависимости, среди которых можно выделить пять основных:

- первая раскрывает социальную роль журналистики, определяя, кому и зачем нужна массовая информация: МИ - функция - аудитория - функционирование - результативность.

- вторая дает представление специальной направленности методологических основах деятельности в журналистике: МИ - социальная позиция в журналистике - СМИ как социальный институт - социальные типы журналистики - исторические типы журналистики.

- третья описывает субъективную сторону функционирования журналистики: МИ - свобода журналистики - журналистская деонтология - качества журналистов как профессионалов.

- четвертая обращена к используемым в журналистике средствам «доставки» массовой информации: МИ - средства коммуникации - каналы и типы изданий и программ - система и взаимодействие - распространение.

- пятая дает характеристику творческих форм массово-информационной деятельности: МИ - информационная политика - типы творчества - творческие формы - методологическая культура.

Наглядно представить систему категорий науки о журналистике можно с помощью приведенной ниже схемы.

Задачи курса

Главная интегративная задача заключается в том, чтобы прежде всего ввести в сферу научного знания о журналистике как будущей области практической деятельности каждого работника средств массовой информации.

Не зная, «зачем» журналист создает свои произведения можно увлечься чистым описательством увиденного автором, заинтересовавшего его, без понимания значения изложенного материала для аудитории и т.д. Не понимая, что такое истинная свобода творчества, можно творить произвол над материалом жизни. Без твердого знания, что же такое патриотизм, легко соскользнуть на путь националистического подхода в освещении той или иной проблемы.

Журналисту не только важно быть всесторонне образованным человеком, - социально-экономические и историко-гуманитарные знания, которыми он располагает, должны быть «работающими», т.е. используемыми в профессиональной деятельности.

Данный курс имеет своей целью также введение в журналистскую практику. В целом же задачи курса носят теоретический характер.

Очень важно научиться сомневаться - не для того, чтобы руководствоваться всеразьедающим нигилистическим скепсисом, а чтобы через сомнения и критику идти к максимально верным, убедительным и ясным теоретическим выводам, становящимся благодаря этой «работе души» личной позицией в журналистике.

Теоретическое знание о предмете может носить описательно-систематизирующий характер, объясняющий и практически ориентированный, «инженерный» характер. В науке о журналистике важны знания всех трех типов, однако всегда следует стремиться к тому, чтобы теоретическое знание имело выход в практику, и чтобы теория служила формированию профессиональных умений и навыков.

Знакомясь с различными решениями теоретических проблем журналистики, необходимо стремиться к максимально объективному подходу и к освоению всего позитивного в различных концепциях, в том числе зарубежных.

Наконец, следует помнить, что профессиональная деятельность журналиста будет протекать в изданиях или программах разных идейно-политических направлений, что так или иначе связано с различиями в концептуальных представлениях о журналистике, что требует сложившегося социального и идейного определения.

Глава II

Журналистика как сфера массово-информационной деятельности

Массово-информационная деятельность в современных масштабах, когда сложилась глобальная система коммуникаций и когда миллионы людей узнают о событиях в момент их свершения и получают комментарий к ним по горячим следам является феноменом XX века. Именно XX веку свойственны массовые движения, массовое производство, массовые коммуникации и другие массовые процессы и явления. В последние десятилетия сложился и термин «массовая информация».

Средства массовой информации, включая печать, радио и телевидение, прошли большой путь становления и развития. Первые газеты появились в начале XVII века, а журналы - во второй половине того же столетия. С тех пор начался процесс формирования и журналистики как важного социального явления. Однако зарождение массово-информационной деятельности началось в еще более далекие времена.

Пражурналистские явления и возникновение журналистики

Формы информационного общения появились уже на заре человечества. Это было необходимым шагом при переходе от «первобытного стада» к формированию человеческих общностей. Потребность в обмене информацией привела к развитию форм знакового общения, а после развитию общения и информационного.

Информационное общение, в котором оказались задействованы зрение и слух, было мощным фактором воздействия на людей и, что особенно важно, - воздействия в сфере общественного мнения, которое тогда было едва ли не главной духовно-организующей силой в жизнедеятельности человеческих общностей.

Уже на первых этапах человеческой истории возникли информационные потоки, направленные, в частности, на формирование, поддержание и активизацию общественного мнения.

С возникновением государства формы общественной жизни усложнились, развернулись процессы разделения труда, сформировались политические институты и появились профессиональные политики. В это время особенно активную роль в распространении общественной информации играют ораторы – первые пражурналисты.

Пражурналистская деятельность - целенаправленное распространение в массе людей сведений, оказывающих на них идейно-психологическое воздействие, формирующих их мнения, представления, стремления, побуждающих к тем или иным действиям.

С древних времен и до наших дней устные выступления ораторов являлись и остаются важнейшей формой массово-информационной деятельности. Представители государственной власти рассылали для оповещения подданных своих гонцов: глашатаев, дьяков, герольдов. Традиции ораторских выступлений широко использовала церковь и религиозные деятели. Политическое красноречие было составной частью общественно-политической деятельности уже в XVIII веке, а позднее оказалось важным атрибутом парламентской культуры и вообще выступлений перед широкой публикой, в том числе на митингах и собраниях.

Одновременно с устными развивались письменные формы массово-информационной деятельности: государственные институты, общественные деятели, иерархи церкви рассылали различные письменные документы - послания, реляции, рескрипты, буллы. Позже возникли прокламации, листовки, эпистолярные формы корреспонденции. На их основе сформировались жанры публицистики, широко вошедшие в журналистскую практику.

Все эти формы общественной коммуникации, активно используемые сейчас, возникли в древности как формы пражурналистской деятельности. Тогда же появилось и некое подобие газеты. Известно, что в Древнем Египте при дворе фараонов «выходила», в виде папирусных свитков, «газета»; в противовес ей существовало и оппозиционное «издание». Но более устойчивым оказалось другое пражурналистское предприятие: римские сводки различных известий - «Acta Senatus» и «Acta diurna populj Romani».

Пражурналистские явления характеризуются ограниченным и непостоянным распространением «изданий» (которые к тому же адресованы относительно узкой аудитории, часто идут к ней очень долго), отсутствием печатной техники (которая еще не изобретена), позволяющей быстро тиражировать газеты и журналы.

Собственно журналистика - печатные периодические издания - могла возникнуть только после изобретения книгопечатания.

Решающим фактором возникновения журналистики оказались социально-экономические причины. Рубеж XVI-XVII веков - время активного складывания рыночных отношений, роста международной торговли.

Время выхода на арену истории буржуазии с ее экономическими интересами, а затем и политическими притязаниями сопровождалось становлением и развитием журналистики. Кроме того, и феодально-клерикальные круги стали поддерживать развитие печати, понимая ее значение для политической и идеологической борьбы.

Печатные газеты появились в начале XVII века сначала в Германии («Awizo Relation, oderZeitung» - 1609), затем в Англии («Weekly News...» - 1622) и во Франции («La Gazette» - 1631).

В России первая газета - «Ведомости» - стала выходить в 1702 году по указу и при участии Петра I. Это было государственное политическое издание, пропагандировавшее петровские преобразования.

В XVIII - начале XIX века журналистика развивалась преимущественно в формах так называемого «персонального журнализма», когда основатель и руководитель издания был главным, а порой и единственным автором, он же занимался типографским делом и распространением. Издавались преимущественно журналы, газеты занимали как бы второе место. Тиражи были невелики, влияние прессы ограничивалось узким кругом людей.

В XIX веке европейская журналистика стала динамически развивающейся важнейшей областью общественно-политической, экономической, культурной жизни общества. Политические группировки, правительственные учреждения, научные, культурные и другие общества и ассоциации стремились обзавестись своими изданиями, чтобы с помощью средств массовой информации знакомить широкие круги общественности со сферой своих занятий, оказывать влияние на общественное мнение и умонастроения людей. Сформировалась журналистика разных направлений, выражавшая интересы различных социальных сил.

В конце XIX века выделились две разновидности журналистики: массовая (для широкого читателя из низов общества) и качественная (для состоятельных людей, правящих кругов, интеллигенции).

Влияние журналистики сильно возросло. Она стала активно вмешиваться во внутриполитическую борьбу и международные отношения, оказалась способной не только влиять на принятие политических решений, уничтожать репутации крупных политиков, но и свергать правительства.

На рубеже XIX и XX веков было изобретено радио и телевидение. Радио стало важным средством массовой информации уже в 20-х годах, а телевидение - в конце 40-х годов XX века. К 80-м годам развитие всех трех типов каналов массовой информации привело к созданию единой системы журналистики. Начало формироваться единое мировое информационное пространство, когда межгосударственные границы перестали быть препятствием для распространения массовой информации.

Наступление после эры «холодной войны» разрядки, а затем и мирного периода в развитии человечества придало журналистике еще более весомую роль в процессах развития земной цивилизации. Если раньше в условиях идейно-политических столкновений журналистику называли «пятой великой державой» или «третьей силой», то теперь все чаще ее стали именовать «четвертой властью».

Эта сила журналистики обусловлена значением информации в современной жизни общества. В современном информационном обществе, скажем, владение информацией и умение работать с ней приобретают решающее значение.

Наступает пора multimedia, когда «потребитель» информации будет располагать основанным на компьютерной базе единым коммуникационным устройством, соединяющим свойства телевизора, радиоприемника, телефона, электронной почты, факса, фото- и видеокамеры, притом размером с книгу. Так «бродкастинг» превращается в «бродкэтч»: возникает парадоксальное явление - индивидуализированная (или демассовизированная) массовая информация.

В результате компоновки «на заказ» массово-информационного «меню» возникает опасность такой индивидуализации получаемой отдельными потребителями информации, что образы мира в сознании людей будут существенно (а порой и кардинально) различными. Единый реальный мир превращается тем самым во множество несовпадающих его «образов»-версий и задача журналиста будущего – сформировать общий бекграунд для такой персонализированной информационной среды.

Массово-информационная природа журналистики

В теории журналистики понятие «массовая информация» (лат. infor-matio «осведомление, изложение, сообщение») является базисным. Журналистика не располагает никакими другими средствами для выполнения своей социальной роли, кроме информации.

При рассмотрении массово-информационной природы журналистики возникают трудности. Например, за внешне простым содержанием категории «информация» скрыты сложные внутренние пласты знаний, тогда как мы бессознательно стремимся остановиться на привычных простых характеристиках. Нам кажется, что в большом тексте информации больше, чем в маленьком. На самом деле часто бывает так, что в маленькой заметке информации для аудитории содержится гораздо больше, чем в большой по объему статье

Вторая трудность, непосредственно связанная с первой, - это многозначность употребления в повседневной жизни слов «массовая» и «информация». Употребляемое в словосочетании «средства массовой информации» прилагательное «массовый» теряет негативные оттенки, приобретая следующий смысл:

- направленность на массу (общество, народ, класс, слой, регион, профессию и т. д.) при отсутствии непосредственного контакта независимо от величины и пространственной рассредоточенности аудитории;

- соответствие нуждам этой массы в информации, ориентирующей в социально значимых явлениях и проблемах, затрагивающей широкий круг экономических, социальных, духовных интересов массы, и обеспечение ее сведениями, которыми она может оперировать как своими в разных сферах жизни;

- стремление к созданию единой позиции массы по касающимся ее вопросам, интеграции ее в социальную общность и выработке единой активной позиции по этому кругу вопросов с приближением к общечеловеческим суждениям нормам;

- доступность информации для массы (бесплатное поступление информации или за небольшую плату, удобный режим потребления - дома, в дороге, на работе, рядом с местом постоянного пребывания и пр.), простота формы, способствующая легкому усвоению;

- возможность одновременного получения массовой аудиторией (при непрерывности, стабильности поступления, периодичности выпуска) информации; регулярность появления рубрик, циклов, постоянных блоков материалов;

- открытая возможность для всех желающих участия в работе средств массовой информации в разных ее формах (письма, сотрудничество, работа на общественных началах и т.д.).

Массовая информация, наряду со специальной и индивидуально-личностной информацией в их своеобразном для каждого человека сочетании и взаимоотношениях, создает основу духовного мира личности, «информационный базис» системы ее отношений и деятельности.

Слово «информация» в журналистике также используется неоднозначно, традиционно употребляясь в трех тесно связанных между собой значениях:

- это совокупность кратких некомментированных сообщений об актуальных новостях внутренней и международной жизни;

- наименование группы жанров, предназначенных для сообщения новостей;

- наконец, «информацией» иногда называют жанр заметки.

Роль информации играют любые произведения: статьи и очерки, телефильмы и радио-спектакли, рекламные видеоклипы и музыкальные заставки. Более того, информационный смысл имеют и характер заголовка, и место произведения на полосе или в программе, и интонация ведущего или диктора, и шрифтовые выделения, линейки, отбивки и т.п. - они как бы дополняют текст самого произведения, подчеркивают его значение для аудитории или роль, которую придают ему журналисты.

Информация - это вся совокупность сведений, вербально и невербально зафиксированных, которую несет журналистика аудитории.

Однако ограничится подобным кратким определением невозможно, поскольку неизменно возникает вопрос: что считать информацией, когда в большом тексте непосредственной информативности (пользы) для аудитории не наблюдалось? Этот вопрос и ответ на него имеют важное значение для журналистской деятельности как деятельности информационной.

Принято считать собственно информацией в тексте лишь то, что и как принято и освоено аудиторией. Сообщение – это еще не информация, только в соприкосновении его с «потребителем» появляется информация; информацией является сработавшее в сообщении, использованное аудиторией.

Журналист должен понимать, что не все переданное в сообщении оказывается принятым и тем более адекватно освоенным. Поэтому, исходя из знаний аудитории, он обязан налаживать такие взаимоотношения с ней, при которых потенциальная информация максимально полно станет принятой, а затем и реальной.

Так становится очевидной не только проблема адекватности познания журналистом действительности и фиксации полученного знания в тексте, но и проблема эффективности взаимодействия текста с аудиторией. Так, это проблема информационной насыщенности текста и проблема высокой информативности текста. От уровня информационной насыщенности текста зависит его действительная информативность.

Таким образом, постоянной заботой журналиста является повышение информационной насыщенности подготавливаемых им текстов. Сформировать правила, отвечающие достижению этой цели возможно в соответствии с тремя этапами или сторонами, массово-информационного процесса:

- отображением действительности,

- созданием текста произведения,

- освоением текста аудиторией.

И «текстовую» деятельность журналиста как «знаковую» можно описать с трех сторон: семантической, синтактической и прагматической.

- Семантика (греч. semantikos «значимый, обозначающий») текста - это характеристика его отношений с действительностью (что и как отображено);

- Синтактика (греч. sintaktikos «составленный») – характеристика внутренней структуры текста (как организован текст);

- Прагматик а (греч. pragma «польза, дело») текста - характеристика его отношений с аудиторией (как он осваивается).

При этом непременной чертой текстов в журналистике должна быть семантическая, синтактическая и прагматическая адекватность их (лат. ade-quatos «соответствующий») - правильность отображения действительности, точность организации, ценность для аудитории.

Информированность - это такое состояние сознания, при котором каждый его субъект-носитель располагает всей «необходимой и достаточной» информацией, позволяющей ему верно ориентироваться в действительности и принимать правильные, соответствующие его истинным потребностям решения во всех областях жизни, в которые он включен и в которых имеет право выбора.

Создание текста произведения в расчете на повышение информированности аудитории - основа деятельности журналиста.

Добиться прагматической адекватности можно лишь при соблюдении грех необходимых условий информативности:

- небанальность (франц. banal «избитый»), - оригинальность ведений, сообщаемых аудитории. Наиболее простое проявление небанальности - новизна информации, однако новизна - не единственное проявление небанальности. Чрезвычайно важно с уже известной аудитории информацией. Неэффективна как абсолютно банальная, так и абсолютно оригинальная информация. Искусство журналиста заключается в соблюдении меры с точной ориентацией на конкретную аудиторию.

- декодируемость (франц. code «система записи»}, - доступность сообщения, возможность понимания его аудиторией в соответствии с замыслом журналиста, извлечение из текста смысла, адекватного заложенному в него значению.

- релевантность (англ. relevant «уместный, относящийся к делу»), - ценность, значимость для аудитории сообщаемых сведений.

Именно субъективный интерес (лат. interesse «иметь значение») руководит поиском информации. Но необходимо прежде всего заботиться именно об удовлетворении потребностей - передаче такой информации, которая способствует созданию основ информированности, верной ориентации аудитории в действительности и фактора поведения, адекватного действительным нуждам данной аудитории – от выбора товара до выборов президента.

Итак, высокая информативность журналистского текста прямо зависит от совокупности таких его качеств, как релевантность, декодируемость, небанальность; информационная насыщенность текста определяется мерой системной реализации журналистом требований релевантности, декодируемости и небанальности. Несоблюдение хотя бы одного из названных требований даже при высокой степени реализации двух других лишает текст возможности быть информативным.

Итак, прагматика - первый аспект рассмотрения адекватности информации. Реализация требований прагматики, формирование прагматической адекватности текста протекают в формах создания семантических и синтактических его сторон, т.е. через отображение определенных фрагментов действительности в тексте произведения.

Семантическая адекватность предполагает соответствие текста той Реальности, которую отражает журналист. Теоретически очевидно, что информационная политика средств массовой информации должна предполагать целеустремленную деятельность по созданию такой информационной модели действительности, которая позволяла бы массовой аудитории точно, глубоко, всесторонне ориентироваться в явлениях, процессах, тенденциях и закономерностях социальной жизни. При этом система журналистских текстов с семантической стороны должна оптимизироваться при сборе, компоновке и распространении информации так, чтобы было реализовано правило необходимого разнообразия информации и ее избыточности.

Какой же с семантической точки зрения должен быть этот поток информации? Прежде всего он должен включать четыре вида информации:

- дескриптивная (descriptio «описание») информация, описывающая и представляющая аудитории все богатство окружающего – принадлежащих миру событий, явлений, законов, процессов и человеческих отношений, характеров, судеб. Опора на факты - один из важнейших законов журналистики.

- прескриптивная (лат. prescriptio «предписание») информация, как представление о «желаемом будущем», разделяемом журналистом – базис и социальный идеал, модель рамок, опираясь на которую он пишет тексты.

- валюативная (лат. valeo, ит. valuta «стоимость, ценность») информация – информация, содержащая субъективную оценку и объективный анализ.

- нормативная (лат. norma) информация, дающая ответ на вопрос «что делать?» в связи с определенно оцененными фактами жизни.

Таким образом, журналистский текст с точки зрения его семантико-информационного наполнения (если его структура полностью развернута) несет аудитории дескриптивную,

|

прескриптивную, валюативную и нормативную информации.

Текст произведения символически важно увидеть как знаковую систему (S), содержащую дескриптивные (d), валюативные (v), нормативные (n), прескриптивные (p) составляющие: S (d, p, v, n). Этот общеинформационный подход, сводящий реальное многообразие содержания журналистских произведений к совокупности четырех исходных компонентов, оказывается необходимым для принципиального понимания сущности информационной деятельности в журналистике.

Третий аспект рассмотрения информации - синтактический, при котором текст произведения характеризуется со стороны его структурной организации. Все многообразие организации журналистских текстов определяется в соответствии с задачами, решаемыми журналистом, их набором, интенсивностью представления элементов, порядком расположения в тексте.

- Набор элементов может быть как полным - S (d, p, v, n), так и предельно редуцированным - S (d), причем промежуточных вариантов состава существует весьма и весьма много.

- Интенсивность представления элементов в тексте также может быть самой различной: от сбалансированной типа S (d, p, v, n) до акцентированной типа S (d, d, d, p) и мн. др.

- Порядок, логика развертывания повествования также могут иметь множество вариантов: S (d→p→v→ n); S (p→d→v); S (d→v); и т.д. и т.п.

Основанием для формирования той или иной структуры текста служит решение семантических и синтактических вопросов в связи с найденным обоснованием прагматической адекватности текста. Все зависит от реальных потребностей данной аудитории в информации, способностей «потребителя» для активного восприятия информации и ее творческой переработки.

Журналистика как фактор социального управления

В силу наличия в информации наряду с дескриптивными и валюативными сторонами прескриптивных и нормативных массово-информационная деятельность своим результатом имеет управленческое воздействие на систему взглядов и представлений, направленность поведения адресата. Значит, журналистика несет и управленческое воздействие: информируя, она руководит «потребителем» информации.

Управление есть такое воздействие, которое приводит к изменению в структуре, состоянии и деятельности объекта, на который направлено воздействие. Управление может осуществляться с заранее поставленной целью.

Конечно, в своем управляющем воздействии журналистика не одинока и не всесильна. Необходимо учитывать, что по причине существующей возможности каждым человеком или группами людей самостоятельно формировать систему представлений об окружающей действительности, в том числе критически переосмысливая (а порой и отвергая) поступающую от журналистики информацию, это управляющее воздействие не носит жестко обязательного характера. Но если СМИ действуют высокоэффективно, притом согласованно и консолидированно, сила их влияния может оказаться весьма значительной.

Поскольку управляющие возможности журналистики высоки, журналисту особенно важно осознавать свою личную ответственность за то, как формируется сознание аудитории, по какому пути ведет ее массовая информация, распространяемая в обществе.

Управляющее участие журналистики в общественно-политической жизни может носить как характер воздействия на принятие решений различными социальными институтами, так и характер воздействия на мир сознания и направленность поведения массовой аудитории.

Огромная и все возрастающая роль журналистики в жизни общества требует все более полной реализации и юридического закрепления права на информацию - как журналистов, так и аудитории. Отсюда возникает требование информационной транспарентности и гласности деятельности социальных институтов и большей открытости официальных лиц, расширение доступа журналистов к источникам информации. Это необходимо для реализации требований информированности общества, являющейся одним из важнейших условий его нормального функционирования.

В зависимости от того, какую социальную позицию занимает журналистика и интересы каких общественных сил она защищает, влияние ее на социальные процессы, на деятельность социальных институтов и активность масс различно. Это может быть:

- консервативная позиция, нацеленная на решение задач по сохранению status quo, укреплению существующего порядка вещей и поддержанию наличного состояния массового сознания;

- реакционная позиция, в соответствии с которой задачей журналистики оказывается стремление способствовать попятному движению общественных структур и массового сознания, к регрессу.

- прогрессивная позици я, которая обязывает ее бороться за такие преобразования в экономической, политической, социальной и духовной сферах жизни, которые предопределяют движение вперед, способствуя все более свободному проявлению творческих возможностей отдельной личности и человечества в целом, его экономическому, социальному, культурному прогрессу.

На протяжении всей истории человечества массовая информация играла важную роль в обеспечении успеха деятельности тех или иных общественно-политических сил. Информационная борьба всегда была и будет спутником всех других форм столкновения общественных сил.

Другое дело «информационная война» - стремление к «победе» над «противником». «Информационные войны» постоянно ведутся между различными социальными силами и сейчас, притом часто с применением сомнительных средств.

Дезинформация - это не отсутствие (ноль) информации. Это особый тип информации, сущность которой состоит в том, что в силу неадекватности текстов (семантической, синтактической, прагматической) она создает в аудитории ложную систему ориентации, формирует неверную картину действительности, искаженные ценности и цели.

Средствами дезинформации выступает как прямая ложь, так и «полуправда», распространение слухов, утаивание сведений, неверные акценты в сообщении, неадекватные комментарии, демагогические обещания, популистские заигрывания с аудиторией и т.д.

Формируемое таким образом неверное сознание в свою очередь порождает неадекватные стремления и формы поведения, соответствующие целям дезинформатора.

Информационные войны разворачиваются и в настоящее время не только на международной арене, но и в информационном пространстве страны, чтобы любыми средствами добиться «победы». Это происходит в периоды обострения социальных отношений, в том числе часто в периоды выборов органов власти.

В этой связи возникает вопрос об информационной безопасности применительно к деятельности СМИ. Условие и фактор информационной безопасности - обеспечение действительной информированности «потребителей» массовой информации и охрана ее от влияния деструктивного, дезинформирующего воздействия.

2014-02-24

2014-02-24 6152

6152