Появление свободных носителей заряда в полупроводнике (генерация свободных носителей заряда) может быть обусловлено двумя процессами:

1) разрывом ковалентных связей между собственными атомами кристаллической решетки; при этом генерируются пары носителей заряда - электроны и дырки в равном количестве, что создает собственную проводимость. Энергия активации собственной проводимости связана с энергией разрыва ковалентной связи и составляет в разных полупроводниках величину от единиц до десятых долей электронвольта;

2) ионизация примесных атомов, замещающих атомы в узлах кристаллической решетки; при этом генерируются свободные электроны проводимости (ионизация донорной примеси, либо дырки в валентной зоне (ионизация акцепторной примеси)). Энергия активации примесной проводимости мала и составляет величину от сотых до тысячных долей эВ.

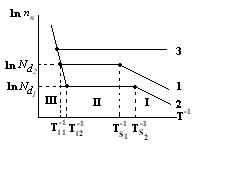

При относительно невысоких температурах проводимость реальных полупроводников обусловлена концентрацией и типом легирующей примеси. Эта область температур называется областью примесной проводимости. (см. рис. 2.5 - область I). В этой области температур полупроводник может быть n - или p -типа проводимости в зависимости от того, легирован он донорной или акцепторной примесью. Концентрация свободных электронов и дырок на этом интервале может быть рассчитана из соотношений (1.2.16) и (1.2.17). Рост концентрации свободных носителей заряда за счет ионизации примесей продолжается до температуры истощения ТS, при которой все атомы примеси находятся в ионизированном состоянии, что отвечает условию:

|

|

|

- n -тип,

- n -тип,  - p -тип. (1.2.25)

- p -тип. (1.2.25)

Для вырожденного полупроводника отсуствует область примесной проводимости, так как примеси уже в области близкой 0 К находяться полностью в ионизированном состоянии.

Из равенства (1.2.25) и соотношений (1.2.16) и (1.2.17). нетрудно получить выражение для оценки температуры истощения полупроводника:

. (1.2.26)

. (1.2.26)

Следует иметь в виду, что процессы ионизации собственных атомов полупроводника в области примесной проводимости также имеют место, но в силу того, что энергия активации собственной проводимости значительно выше (примерно на 2 порядка величины), вкладом носителей заряда собственной проводимости в этом интервале можно пренебречь.

Рис. 2.5. Температурная зависимость концентрации носителей заряда в полупроводнике n -типа: I - область примесной проводимости; II - область истощения примеси; III - область собственной проводимости.

При температурах выше TS концентрации носителей заряда постоянна, а соответствующий этому температурный интервал называется областью истощения. (cм. рис.2.5 - область II). Повышение температуры приводит к дальнейшему увеличению концентрации собственных носителей заряда. Когда концентрация собственных носителей заряда достигает уровня примесной концентрации (ni=Nd; ni=Na), электропроводность полупроводника начинает зависеть от процессов ионизации собственных атомов, что отвечает температуре Ti, которую количественно можно оценить, используя выражения:

|

|

|

. (1.2.27)

. (1.2.27)

Ширина области истощения зависит от концентрации легирующей примеси и энергии ионизации ее атомов. Увеличение концентрации легирующих примесей приводит к уменьшению температурной области истощения (см. рис.2.5 Nd1 > Nd2.)

При температурах T > Ti, когда энергия теплового движения электронов становится соизмеримой с шириной запрещенной зоны (kT~Wg) концентрация собственных носителей заряда резко возрастает в соответствии с (1.2.15) и примесный полупроводник (n - или p -типа) становится собственным. Данный температурный интервал называется областью ионизации собственных атомов или областью собственной проводимости. (cм. рис.1 - область III).

При этом следует учитывать, что ширина запрещенной зоны полупроводника является функцией температуры. Для большинства полупроводниковых материалов ширина запрещенной зоны уменьшается с ростом температуры. Зависимость Wg (T) нелинейна, но в широком диапазоне температур с достаточной точностью может быть аппроксимирована прямой линией вида:

, (1.2.28)

, (1.2.28)

где  - значение ширины запрещенной зоны, экстраполированное по линейному закону на температуру Т =0 К; a - температурный коэффициент изменения ширины запрещенной зоны.

- значение ширины запрещенной зоны, экстраполированное по линейному закону на температуру Т =0 К; a - температурный коэффициент изменения ширины запрещенной зоны.

С учетом (1.2.28), выражение (1.2.15) примет вид:

. (1.2.29)

. (1.2.29)

Температура перехода к собственной проводимости  тем выше, чем больше ширина запрещенной зоны и чем выше концентрация примеси в полупроводнике.

тем выше, чем больше ширина запрещенной зоны и чем выше концентрация примеси в полупроводнике.

2015-05-26

2015-05-26 7945

7945