В эту группу входят системы, предназначенные для защиты экипажа, вооружения и техники, а также корабля в целом от поражения отравляющими (ОВ), радиоактивными веществами (РВ) и бактериальными средствами (БС).

Система универсальной водяной защиты (СУВЗ) предназначена для обмыва забортной водой наружных поверхностей палуб, надстроек, оружия, мачт, дымовых труб с целью защиты корабля от заражения РВ, ОВ и БС, а также его дезактивации. СУВЗ включает в себя разветвленную сеть трубопроводов, проложенных вдоль корабля и с борта на борт. Часть трубопроводов проходит по вертикальным конструкциям надстроек, мачт, рубок, дымовых труб, в 1—2 яруса. На трубопроводах установлены распылители (насадки) направленного и веерного действия. С их помощью обеспечивается обмыв вертикальных и горизонтальных поверхностей. Универсальность системы заключается в том, что по ее трубопроводам могут быть поданы специальные, дезактивирующие водяные растворы для обезвреживания ОВ или удаления РВ. СУВЗ может быть использована также для тушении пожара на наружных конструкциях корабля. Включать систему можно только и том случае, если температура окружающею воздуха выше 00 С.

Система противохимической вентиляции служит для очистки наружного воздуха от ОВ, РВ и БС и подачи его внутрь корабля. В состав системы входят фильтро-вентиляционные установки (ФВУ), где осуществляется очистка воздуха, и трубопроводы, но которым очищенный воздух подается на. командные пункты и боевые посты, где по боевой тревоге находится экипаж. С помощью вдувных вентиляторов ФВУ в указанных помещениях создается заданный подпор воздуха, что исключает попадание в них извне зараженного воздуха.

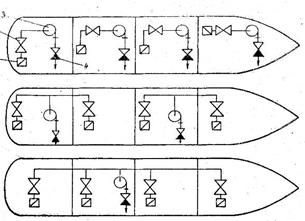

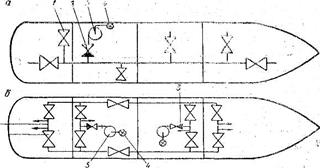

52. По построению в целом корабельные системы могут быть: автономной, групповой, централизованной или их комбинацией.

Автономная схема предусматривает для каждого отдельного, отсека (помещения) самостоятельный механизм и трубопровод, которые обслуживают только этот отсек (помещение).

Групповая схема предполагает обслуживание одним механизмом и трубопроводом группы смежных отсеков.

Централизованная схема - схема, при которой любой механизм обслуживает каждого потребителя, подключенного к системе. Система, выполненная по централизованной схеме, может иметь несколько механизмов, рассредоточенных по кораблю и связанных между собой магистралью. Такая система разделяется запорными клапанами на ряд автономных участков. Каждый участок имеет «свой»- механизм. В этом случае схема системы называется схемой с автономными участками (АУ)

Централизованная схема - схема, при которой любой механизм обслуживает каждого потребителя, подключенного к системе. Система, выполненная по централизованной схеме, может иметь несколько механизмов, рассредоточенных по кораблю и связанных между собой магистралью. Такая система разделяется запорными клапанами на ряд автономных участков. Каждый участок имеет «свой»- механизм. В этом случае схема системы называется схемой с автономными участками (АУ)

По схеме построения магистрального трубопровода — главного трубопровода, к которому подключаются с помощью ответвлений все потребители, корабельные системы могут иметь магистральный трубопровод, сконструированный по одной из схем:

Линейная схема предполагает наличие магистрали в виде одной линии (линейную магистраль).

Двух линейная схема предусматривает две независимые линейные магистрали.

Кольцевая схема — две линейные магистрали соединены между собой перемычками и вместе с ними образуют замкнутое кольцо.

Линейно-кольцевая схема имеет магистраль, состоящую из последовательно соединенных трубопроводов, выполненных по линейной и кольцевой схемам.

53. Корабельные системы включают в себя следующие конструктивные элементы: трубопроводы, механизмы, аппараты, емкости, средства управления и контроля, а также арматуру (клапана, заглушки, заслонки, захлопки, фланцы, фитинги, штуцера, и др.)

54. Трубопроводы — совокупность труб, арматуры, путевых соединений и изделий общего назначения, предназначенных для транспортировки рабочей среды - жидкостей, паров, газов. Трубы — основная часть системы. Материал для их изготовления выбирают с учетом, физических и химических свойств рабочей среды. На кораблях применяют трубы медные, латунные, медно-никелевые, пластмассовые, из титановых сплавов, стальные, биметаллические (снаружи — сталь, внутри — медь). Для перемещения морской воды используют медно-никелевые, медные, латунные трубы; для топлива, масел и водяного пара — стальные; для сжатого воздуха — биметаллические и медные, а для пресной воды — стальные и пластмассовые.

Арматура служит для пуска и включения системы, разобщения ее отдельных участков, регулирования расхода жидкости или газа и их давления. Эти операции выполняются путем полного, или частичного закрытия (открытия) проходного отверстии арматуры. Арматура изготавливается из стали, латуни, бронзы. По типу запирающего элемента арматура может быть разделена на следующие группы: клапаны, краны, клинкетные задвижки (клинкеты) и захлопки. Клапаны по конструкции разделяются на запорные, невозвратные, невозвратно-запорные, невозвратно-управляемые

55. Приводы управления арматурой могут быть дистанционными и местными. К дистанционным относятся механические (валиковые), электрические, пневматические, электропневматические, гидравлические и электрогидравлические приводы. С их помощью управляют арматурой на расстоянии.

Механический привод позволяет открывать и закрывать арматуру на расстоянии.

Электрические приводы включают в себя электродвигатели для управления клапанами и клинкетами больших размеров (Dy 300) или электромагниты для открывания малых клапанов.

В качестве пневматического привода применяют поршневые приводы, работающие на сжатом воздухе давлением до 45 кгс/см2. Управление впуском и выпуском воздуха осуществляется вручную с помощью манипулятора. Электропневматический привод в отличие от пневматического имеет вместо ручного электропневматический манипулятор, управляемый дистанционно электромагнитами.

Гидравлический привод использует в качестве рабочей жидкости веретенное или турбинное масло давлением 100 кгс/см2. Принцип действия этого привода подобен пневматическому приводу. Электрогидравлический привод отличается от гидравлического наличием электрогидравлического манипулятора.

56. Механизмы служат для перемещения рабочих сред по трубам. К ним относят насосы, вентиляторы, компрессоры

Насосы различают:

по конструкции поршневые, центробежные, роторные и струйные (эжекторы);

по роду перекачиваемой жидкости - водяные, топливные, масляные; по назначению — водоотливные, осушительные, противопожарные и пр.

Компрессоры служат для получения сжатого воздуха. По конструкции они могут быть поршневыми и лопастными (турбокомпрессоры), одноступенчатыми и многоступенчатыми.

Вентиляторы осуществляют подачу свежего воздуха в корабельные помещения и удаление из них загрязненного воздуха. По конструкции вентиляторы делятся на центробежные и осевые.

Емкости обеспечивают размещение и хранение жидкостей, газов и сжатого воздуха. К ним относят цистерны, баки, баллоны, резервуары.

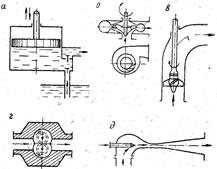

57. Корабельные насосы различают:

по конструкции поршневые, центробежные, роторные и струйные (эжекторы);

по конструкции поршневые, центробежные, роторные и струйные (эжекторы);

по роду перекачиваемой жидкости - водяные, топливные, масляные; по назначению — водоотливные, осушительные, противопожарные и пр.

Основные рабочие характеристики насосов: подача (производительность)— Q м3/с, давление (напор) — Рн м вод.ст., высота всасывания— Н м вод.ст. (м вод.ст.— метров водяного столба), потребляемая мощность— кВт.

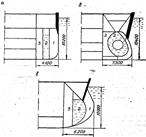

Схема корабельных насосов:

а — поршневой; б— центробежный; в—осевой;

г — шестеренчатый; д — струйный

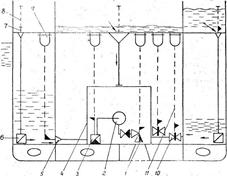

58. Водоотливная система удаляет из отсеков большие массы воды, попавшие через пробоины в подводной части корпуса. Водоотливная система используется, в основном, для осушения помещений после, заделки, пробоин или удаления фильтрационной воды, поступающей в помещения из смежных затопленных отсеков через неплотности в переборках. На больших кораблях водоотливная система проектируется по автономной пли автономно-групповой схеме. На малых кораблях имеется одна трюмная система, совмещающая функции осушительной и водоотливной систем.

Водоотливная система состоит из водоотливных средств, приемных и отливных трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, средств управления и сигнализации. В качестве водоотливных средств используются водоструйные эжекторы и погружные центробежные электронасосы. Производительность эжекторов и насосов выбирают из условия осушения затопленного отсека.

Водоотливная система состоит из водоотливных средств, приемных и отливных трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, средств управления и сигнализации. В качестве водоотливных средств используются водоструйные эжекторы и погружные центробежные электронасосы. Производительность эжекторов и насосов выбирают из условия осушения затопленного отсека.

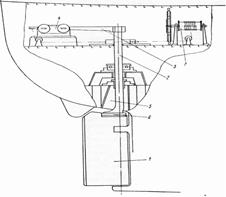

Схема водоотливной и перепускной системы:

1— отливной кингстон; 2 — погружной электронасос; 3 — невозвратно-приемный клапан с сеткой; 4 — насосная выгородка; 5 — перепускной клапан; 6 — невозвратный клапан; 7—автоматический спускной клапан; 8 — ручной привод; 9 — палубная втулка; 10 — перепускной клинкет; 11 — валиковый привод

На всасывающем патрубке насоса имеется невозвратно-запорный клапан с приемной сеткой. Вода откачивается за борт через отливной кингстон. Из затопленных помещений вода поступает в выгородку по перепускным и спускным трубам.

Пуск и остановка насосов, открывание и закрывание арматуры осуществляется дистанционно из ПЭЖ и с боевых постов, расположенных на палубе, обеспечивающей непотопляемость корабля.

59. Осушительная система служит для периодического удаления небольших количеств воды, скапливающейся в трюмах корабля. Она используется также для осушения цепных ящиков, креновых и дифферентных отсеков. На больших кораблях осушительная система строится по автономной или групповой схеме, а на малых — по централизованной.

Система состоит из трубопроводов, осушительных средств, арматуры и отростков, идущих в обслуживаемые помещения. В качестве осушительных средств применяют водоструйные эжекторы и центробежные электронасосы. Приемник связан с электронасосом через клапанную коробку с невозвратно-запорными клапанами. Защитные сетки исключают попадание грязи и мусора в системы. Помещение, где вода появляется редко, осушается переносным шлангом. Управление системой ручное.

60. Перепускная система служит для перепуска и спуска воды из помещений, не оборудованных осушительными или водоотливными средствами. Вода отводится в соседние и нижние помещения, имеющие приемники осушения или водоотлива. Световая сигнализация, установленная на арматуре системы, извещает ПЭЖ о ее состоянии.

61. Креновая и дифферентная системы служат для приема в цистерны, перекачки и удаления из них водяного балласта, для устранения крена и дифферента. Крен и дифферент ухудшают эксплуатационные, свойства корабля, затрудняют использование оружия и техники. Рассматриваемые системы позволяют быстро спрямить корабль, что имеет важное значение в борьбе за его непотопляемость. Они состоят из отсеков и трубопроводов затопления, осушения и вентиляции. Затопление отсеков производится естественно (самотеком) или принудительно. Для принудительного затопления отсеков, расположенных выше ватерлинии, применяют насосы. Время затопления любого крепового или дифферентного отсека не должно превышать 20 мин. Все креновые отсеки одного борта должны заполняться не более, чем за 30 мин, создавая при этом крен 10° при нормальном водоизмещении корабля. Вентиляция отсеков производится через воздушные трубы, а осушение — с помощью гибкого шланга, который подключается к осушительной или водоотливной системе.

62. Система объемного химического тушения (ОХТ) предназначена для подачи легкоиспаряющихся огнегасительных жидкостей в охраняемые помещения и тушения в них пожара. Этой системой оборудуют машинные и котельные отделения, электростанции, ангары, хранилища легковоспламеняющихся материалов. Подаваемые в горящее помещение огнегасительные жидкости быстро испаряются и в смеси с воздухом образуют среду, в которой прекращается горение. Система ОХТ обычно состоит из нескольких станций. Каждая из них обслуживает 1—2 помещения. В качестве огнегасительных жидкостей используют фреоны, бромистый этилен, состав БФ-2 — смесь бромистого этилена и фреона Ф114В2.

Станции ОХТ размещают в надстройках, изолируют от жилых и служебных помещений и оборудуют вентиляцией. При зарядке системы фреоном личный состав одевает изолирующие противогазы и вентилирует помещение станции.

63. Фановая система обеспечивает удаление с корабля, за борт, в цистерны или в специальные береговые емкости фекальных и сточных вод из гальюнов и ватерклозетов.

Сточная система служит для удаления использованной воды из бань, прачечных, душевых, умывальников, камбуза за борт, в баржу или в сточную цистерну. Атмосферные осадки, брызги волн и вода от мытья открытых участков палубы отводятся через шпигаты по шпигатным трубам за борт. В портах, каналах и прибрежной зоне строгого санитарного режима корабельные фекальные и сточные воды за борт удалять запрещается, они должны проходить специальную обработку.

64.. Система сжатого воздуха предназначена для получения сжатого воздуха, его хранения и подачи к потребителям. Сжатый воздух используется в системах оружия, для пуска двигателей внутреннего сгорания, работы системы ОХТ и пенотушения, заполнения пневмоцистерн, приведения в действие пневматического инструмента, обеспечения водолазных спусков. Воздух сжимается компрессорами до давления 200 кгс/см2 и нагнетается в стальные баллоны, где хранится и откуда при необходимости по трубопроводам подается к потребителям. В зависимости от давления воздуха различают системы воздуха высокого давления (ВВД)- более 100 кгс/см2, среднего давления (ВСД) — 10-100 кгс/см2, низкого давления (ВИД) — до 10 кгс/см2. Обычно к магистрали системы ВВД подключаются редукционные клапаны, понижающие давление воздуха и автоматически поддерживающие его требуемую величину. От редукторов воздух поступает в трубопровод систем ВСД и ВНД.

65. Система орошения обеспечивает тушение пожара или охлаждение боеприпасов распыленной забортной водой в местах хранения ВВ и боеприпасов. Система проектируется по автономной, автоматической схеме, обслуживает барбеты, арсеналы и погреба, состоит из трубопроводов с установленными на них через 0,5—1,5 м распылителями. Вода в трубопроводы через запорный клапан подается от противопожарной водяной системы. Трубопроводы располагают в верхней части помещения.

Система затопления используется для быстрого затопления забортной водой погребов боезапаса и других хранилищ ВВ при угрозе их возгорания и взрыва. Выполнена по автономной схеме с запитыванием от противопожарной водяной системы, приводится в действие дистанционными приводами.

66. Под термином «физическое поле корабля» понимается пространство, в котором наблюдаются искажения естественного поля Земли, вызванные присутствием корабля. Основными физическими полями корабля являются: акустическое, магнитное, гидродинамическое, электрическое, электромагнитное, тепловое. Эти поля используют для поиска и обнаружения кораблей, наведения на них боевых средств (мин, торпед, ракет), срабатывания их неконтактных взрывателей.

67. Тепловое поле корабля возникает при испускании кораблем инфракрасных лучей. Наиболее мощными излучателями тепла являются: дымовые трубы и газовые факелы от корабельной энергетической установки, корпус и надстройки в районе МКО, факелы огня при артиллерийской стрельбе и запуске ракет. Тепловое поле позволяет обнаруживать корабль на достаточно большом расстоянии с помощью теплопеленгаторной аппаратуры.

Снижение интенсивности теплового излучения достигается специальными конструктивными мероприятиями. К ним относятся: охлаждение дымовых труб и газового факела. Если выброс уходящих газов от КЭУ производится через кормовую часть, то используют водяное охлаждение и водяное экранирование газов. На кораблях с бортовым газовыхлопом газоотвод размещают под поверхностью воды или используют водяное охлаждение газов (мокрый глушитель).

Экранировка выходных отверстий газоходов может быть осуществлена поворотом потока газов на борт или плоским экраном, установленным над срезом трубы.

Оптическое поле корабля – спектр излучаемых волн воспринимаемых человеком как изображение. Для снижения оптического поля можно использовать гидрометеорологические, природные условия или же с помощью различного рода маскировочных действий (экранирование, постановка дымовых завес и т.п.).

68. Электромагнитное поле корабля — это поле переменных по времени электрических токов, создаваемых кораблем в окружающем его пространстве. Основными источниками электромагнитного поля корабля являются: переменные гальванические токи в цепи «гребной винт — корпус», вибрация ферромагнитных масс корпуса в магнитном поле Земли, работа корабельного электрооборудования. Электромагнитное поле имеет четко выраженный максимум в районе гребных винтов, а на расстоянии в несколько десятков метров от корпуса практически затухает.

К техническим средствам электромагнитной защиты кораблей относят: выбор материала гребных винтов, применение для них неэлектропроводных покрытий; применение на валопроводе контактно-щеточных устройств; поддержание сопротивления изоляции вала от корпуса в пределах установленных норм. На кораблях с немагнитными и маломагнитными корпусами основное внимание уделяется вопросам снижения электромагнитного поля элементов электрооборудования.

Электрическое поле корабля вызывается электрохимическими процессами, протекающими в подводной части корпуса. Корпус выполняется из стали, винты и донная арматура — из бронзы или латуни, обтекатели — из нержавеющей стали, протекторы — цинковые. В результате в подводной части корабля образуются гальванические элементы и в морской воде как в электролите возникают стационарные электрические токи. Эти токи между элементами корпуса с разными электрическими потенциалами образуют электрическое поле корабля.

Снижение уровня электрического поля корабля достигается:

изоляцией корпуса от морской воды (окраска и защитные покрытия); разрывом металлического контакта между отдельными частями корабельных конструкций (дюриты, электроизоляционные фланцы, прокладки); заменой отдельных деталей корабельных систем из разнородных материалов на пластмассовые изделия, облицовкой гребных валов электроизоляционными покрытиями.

69. Возникновение гидродинамического поля связано с движением корабля. При этом в окружающем его водном пространстве, происходит изменение скоростей частиц жидкости, что сопровождается образованием в районе оконечностей зон повышенного давления, а в средней части по длине корпуса — области пониженного давления.

Конструктивно снижение уровня гидродинамического поля достигается прежде всего выбором оптимального водоизмещения корабля и наилучшей формы его корпуса. Наиболее, приемлемой практической мерой борьбы с гидродинамическим полем корабля является снижение скорости хода до минимальной.

Акустическое поле корабля обычно подразделяется на первичное или шумовое, включающее в себя шум, излучаемый кораблем в морскую воду, и вторичное — гидроакустическое, обусловленное способностью корпуса отражать акустическую волну, пришедшую от внешнего источника. Таким образом, корабль испускает акустические волны, создавая шумовое поле, и отражает внешние акустические волны, создавая гидроакустическое поле. Интенсивность акустического поля зависит от скорости хода корабля и режима работы его механизмов, главных размерений корпуса, конструкции и числа гребных винтов.

Главными направлениями ослабления акустического поля корабля являются: снижение шума гребных винтов (совершенствование их конструкции, рациональное проектирование комплекса «винт — кормовая оконечность», применение низкооборотных, винтов), снижение шумности механизмов (звукоизолирующая амортизация, акустические покрытия, шумозаглушающие фундаменты, уменьшение виброактивности механизмов). Контроль уровня акустического поля корабля производится периодически на специальных полигонах.

70. Радиолокационное поле корабля связано с отражением кораблем приходящих радиоволн различной длины и частоты, оно так же зависит от форм и архитектуры корабля, материала из которого он изготовлен и количества радиоволн испускаемых самим кораблем.

Главными направлениями ослабления поля – снижение или прекращение радио-переговоров, использование при постройке корабля композитных материалов (неотражающих или слабоотражающих радиоволны), специальных поглощающих покрытий и форм с меньшим числом отражающих поверхностей.

71.  Рулевое устройство служит для изменения направления движения судна, обеспечивая перекладку пера руля на некоторый угол в заданный промежуток времени.

Рулевое устройство служит для изменения направления движения судна, обеспечивая перекладку пера руля на некоторый угол в заданный промежуток времени.

Основные элементы рулевого устройства

1 — перо руля; 2 —баллер; 3 — румпель; 4 — рулевая машина с рулевым приводом; 5 —гельмпортовая труба; 6 — фланцевое соединение; 7 — ручной привод.

72. Конструктивные типы рулей делятся:

По способу крепления пера руля с корпусом:

а) простые — с опорой на нижнем торце руля или со многими опорами на рудерпосте;

б) полуподвесные — с опорой на специальном кронштейне в одной промежуточной точке по высоте пера руля;

в) подвесные — висящие на баллере.

в) подвесные — висящие на баллере.

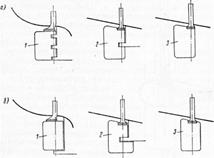

Классификация судовых рулей в зависимости от способа крепления их с корпусом и расположения оси поворота:

а — небалансирные; б— балансирные. 1 — простой; 2 — полуподвесной; 3 — подвесной.

По положению оси вращения относительно пера руля различают рули:

а) небалансириые — с осью, размещенной у передней (входящей) кромки пера;

б) полубалансирные — с осью, расположенной на некотором расстоянии от передней кромки руля, и отсутствием площади в верхней части пера руля, в нос от оси вращения;

в) балансирные — с осью, расположенной так же, как у полу- балансирного руля, но с площадью балансирной части пера на всю высоту руля

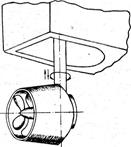

73.. Активный руль снабжен бульбообразной капсулой, внутри которой размещают водопогружной электродвигатель. На вал электродвигателя насажен небольшой гребной винт. При перекладке активного руля с работающим в нем гребным винтом последний создает силу упора, поворачивающую корабль. Чтобы создать наибольшую боковую силу, угол перекладки руля доводят до 7.0—90° на борт. Гребной винт активного руля может сообщить кораблю небольшой ход вперед.

Активный руль Поворотная насадка Подруливающее Выдвижная движительно-

устройство рулевая колонка

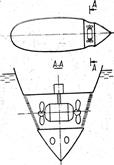

74. Поворотная насадка устанавливается вместо руля. Она имеет вид широкого кольца, укрепленного на баллере, ось которого проходит через плоскость диска гребного винта. Струя воды, отбрасываемая гребным винтом при повороте насадки, откланяется, вызывая поворот корабля.

75. Подруливающее устройство состоит из туннеля в носовой (кормовой) оконечности корабля, внутри которого находится гребной винт от реверсивного электродвигателя. Создаваемая этим гребным винтом сила упора, перпендикулярная ДП, поворачивает корабль. На отдельных кораблях в качестве подруливающего устройства используют кормовые выдвижные движительно-рулевые колонки

76. Выдвижная движительно-рулевая колонка также как и поворотная насадка может быть установлена вместо руля, ее преимущество заключается в том, что она может поворачиваться на 360° и винт находится в защитном корпусе.

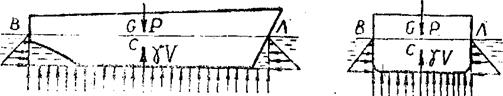

77.  . Силы, действующие на неподвижный корабль, плавающий по ватерлинию ВЛ на тихой воде.

. Силы, действующие на неподвижный корабль, плавающий по ватерлинию ВЛ на тихой воде.

Совокупность всех находящихся на корабле грузов составляет его нагрузку. Суммарными характеристиками нагрузки является масса корабля М и координаты его центра тяжести (ЦТ) G.

78. Зная массу м, можно вычислить силу тяжести корабля Р = gM (где g— ускорение свободного падения). Сила Р приложена в центре тяжести G и направлена вертикально вниз.

79. Все поверхностные силы гидростатического давления, действующие на подводную часть корпуса, можно привести к одной равнодействующей— силе плавучести, равной по величине силе тяжести воды, вытесненной погруженным объемом корабля V. Сила плавучести направлена вертикально вверх и приложена в геометрическом центре погруженного объема — точке С, именуемой центром величины (ЦВ). Значение силы плавучести равно γV, где γ — удельный вес воды.

80. Объемное водоизмещение V принимают за меру плавучести корабля, позволяющую количественно охарактеризовать это мореходное свойство.

81.  Запасом плавучести называют водонепроницаемый объем корпуса корабля, расположенный выше действующей ватерлинии. В запас плавучести не включают объем надстроек (кроме полубака), надводный объем отсеков, сообщающихся с забортной водой, объем помещений, имеющих надводные пробоины или открытые иллюминаторы.

Запасом плавучести называют водонепроницаемый объем корпуса корабля, расположенный выше действующей ватерлинии. В запас плавучести не включают объем надстроек (кроме полубака), надводный объем отсеков, сообщающихся с забортной водой, объем помещений, имеющих надводные пробоины или открытые иллюминаторы.

Он определяет наибольшую силу тяжести груза, который может принять корабль, и является важнейшим фактором, обеспечивающим непотопляемость корабля и его мореходность. Запас плавучести А измеряют в кубических метрах (м3) или в процентах от объемного водоизмещения:

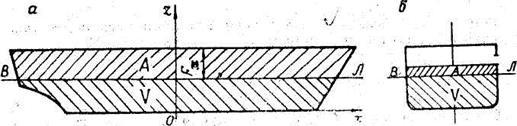

82. Посадкой корабля называют его положение относительно поверхности спокойной воды. Дли удобства изображения принимают положение корабля и связанную с ним систему координат Oxyz неизменными, а меняют положите поверхности спокойной воды и ее следы да рисунках (положение ватерлиний). В связи с этим ватерлинии, не параллельные основной плоскости (плоскости Оху), показывают и называют наклонными.

Посадка полностью определяется тремя независимыми величинами: средней осадкой – Тср, углом крена – Q, и углом дифферента – φ.

83. Марки осадок — цифры или знаки, нанесенные на бортах корабля и показывающие его осадку на том шпангоуте, где они нанесены. У военных кораблей применяют кодированные системы марок. Они представляют собой специальные знаки (квадраты, круги, эллипсы), отстояние нижней кромки которых от основной плоскости указано в специальной корабельной инструкции. Знаки установлены через каждые 100 см, расстояния между двумя соседними знаками заполнены числами 20, 40, 60, 80. Зная отстояние нижней кромки знака от основной плоскости и определив положение ватерлинии относительно нанесенных чисел, находят осадку на данном шпангоуте.

84. Отклонение корабля от равновесного положения в поперечной плоскости называется креном Q, в продольной — дифферентом φ, измеряются в градусах.

Углы крена и дифферента измеряют маятниковыми и пузырьковыми кренометрами и дифферентометрами. Для замера статических углов при качке корабля на волнении используют статические демпфированные кренометры и дифферентометры.

85. Взрыво- и пожаробезопасность корабля есть его способность препятствовать возникновению взрывов, возникновению и развитию пожаров до размеров, которые приводят к выходу корабля из строя.

86. Непотопляемость корабля есть его способность оставаться на плаву при затоплении части отсеков, имея посадку и остойчивость, обеспечивающие ему хотя бы ограниченные боевые и эксплуатационные свойства.

87. Живучесть оружия и технических средств есть их способность

противостоять боевым и аварийным повреждениям, сохраняя и восстанавливая в возможной степени свои тактико-технические характеристики.

88. Защищенность экипажа корабля есть способность корабельных коллективных и индивидуальных средств защиты исключать, или ослаблять воздействие на экипаж как оружия противника, так и поражающих факторов, возникающих при повреждениях корабельной боевой техники.

89. Живучесть корабля обеспечивается следующими мероприятиями;

конструктивными при проектировании, строительстве, модернизации и переоборудовании корабля;

организационно-техническими мероприятиями, которые выполняются экипажем при эксплуатации корабля;

действиями экипажа при борьбе за живучесть поврежденного корабля.

90. Борьба за живучесть - совокупность действий экипажа, направленных на поддержание и восстановление боеспособности поврежденного корабля. Эти действия имеют целью предупреждение взрывов и борьбу с пожарами, борьбу за непотопляемость, борьбу за живучесть оружия и технических средств, защиту экипажа.

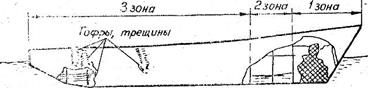

91.. Боевые и аварийные повреждения кораблей

Боевые повреждения - пробоины, трещины, гофры, отрыв оконечностей

Аварийные повреждения – коррозия и эрозия металлов, короткие замыкания, аварии и поломки механизмов.

Аварийные повреждения – коррозия и эрозия металлов, короткие замыкания, аварии и поломки механизмов.

Зоны разрушения корпуса корабля

при взрыве

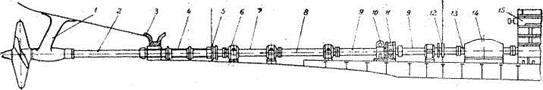

92. Основные элементы корабельного валопровода:

1 — кронштейн; 2 — гребной вал; 3 — мортира; 4 — дейдвудная труба; 5 —

дейдвудный сальник; 6 — опорный подшипник; 7, 8, 9 — промежуточный вал; 10 — тормоз; 11—-вспомогательный упорный подшипник; 12 — переборочный сальник; 13 — упорный вал; 14 — главный упорный подшипник; 15 — главный двигатель

93. Экономичность — стоимость эксплуатации и ремонта. Экономичность работы ГЭУ оценивается по расходу топлива на единицу мощности в час и на милю пройденного кораблем пути. Она зависит от совершенства конструкции, выбранного режима работы ГЭУ, состояния подводной части корпуса корабля, района плавания, метеорологических условий, выучки и натренированности личного состава.

94. Скрытность действия обеспечивается уровнем физических полей, создаваемых ГЭУ при работе (магнитного, теплового, акустического и других), и определяется бездымностью ее работы, отсутствием искрения, топливного и масляного следа, малой шумностью и другими показателями.

95. Маневренность ГЭУ определяется временем, необходимым для нормального и экстренного приготовления ГЭУ к работе, и временем изменения режима работы главных двигателей. Манёвренность ГЭУ зависит от ее конструкции, исходного состояния, уровня автоматизации и подготовленности личного состава.

96. Энергетической установкой корабля называется комплекс машин, механизмов, устройств и систем, приводящих корабль в движение и обеспечивающих питание всех, потребителей энергии. Энергетическая установка корабля включает в себя главную энергетическую установку (ГЭУ); электроэнергетическую систему (ЭЭС); вспомогательную энергетическую установку (ВЭУ).

97. Боевая защита корабля представляет собой комплекс конструктивных и организационно-технических мероприятий, предназначенных для защиты корабля и его экипажа от поражающего воздействия оружия противника. Боевую защиту корабля принято разделять на активную и пассивную.

98.  Активная защита предполагает непрерывные действия корабля (маневрирование, использование РЭП и т. п.) с целью снижения эффективности воздействия на него оружия противника.

Активная защита предполагает непрерывные действия корабля (маневрирование, использование РЭП и т. п.) с целью снижения эффективности воздействия на него оружия противника.

99. Пассивная, или конструктивная, защита корабля предусматривает систему специальных конструктивных мероприятий, обеспечивающих защиту корпуса, оружия, технических средств и личного состава от поражающего воздействия различных видов боевых средств противника.

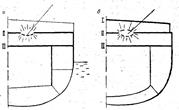

100.  Надводная защита - бронирование корабля:

Надводная защита - бронирование корабля:

а — двухслойное; б— трехслойное; I — взводная броневая палуба;

II—главная, броневая палуба; III — противоосколочная броневая палуба

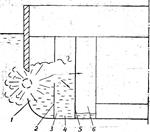

Схема подводной конструктивной защиты:

1 —камера расширения; 2 —-прочная переборка; 3— камера поглощения; 4— топливо; 5 — броневая переборка; 6 — фильтрационная камера

Системы подводной конструктивной защиты:

Системы подводной конструктивной защиты:

а — с плоскими продольными переборками; б — с блистерами; в — с цилиндрическими переборками; 1—камера расширения; 2 — камера поглощения; 3 — камера фильтрационная

2015-05-30

2015-05-30 3679

3679