Второй научной революцией, которая произошла в к. XVII в, была революция в математике.

Исаак Ньютон и независимо от него немецкий математик и философ Лейбниц сформулировали основные принципы дифференциального и интегрального исчисления. Эти исследования стали основой математического анализа и математической базой для всего современного естествознания.

Революция в математике дала толчок развитию физики. Основы классической физики были заложены еще в XVI в. Г. Галилеем, а затем в XVII в. развиты в механике И. Ньютона. Именно Г. Галилей считается основоположником экспериментального естествознания. Его заслугой является формулировка принципа относительности, который стал центральным постулатом классической физики. Согласно этому принципу законы механики, справедливые в одной системе координат, справедливы и в любой другой системе, движущейся прямолинейно и равномерно относительно первой, т.е. во всех инерциальных системах отсчета физические явления происходят одинаково, они инвариантны при переходе от одной инерциальной системы отсчета к другой. Инерциальной была названа система отсчета, которая находится либо в состоянии покоя, либо в состоянии прямолинейного и равномерного движения. До Галилея общепринятым в науке считалось понимание движения, выработанное Аристотелем и сводившееся к следующему принципу: тело движется только при наличии внешнего на него воздействия, и если это воздействие прекращается, тело останавливается. Галилей показал, что этот принцип Аристотеля является ошибочным.

|

|

|

Фундаментальным для классической физики является понятие силы – физической меры взаимодействия тел или материальных точек. Взаимодействие тел в макромире объясняется действием гравитационных (сила тяготения) и электромагнитных сил. В XVII в. французский философ Р. Декарт построил универсальную физическую картину мира, в основе которой лежала идея природы как совокупности взаимодействующих вещественных, материальных частиц, которые действуют друг на друга путем давления или удара, т.е. механически.

Эксперименты Г. Галилея и философско-методологические принципы Р. Декарта стали основой механистического мировоззрения. Опираясь на эти идеи, И. Ньютон построил собственную теорию, которая господствовала в науке с XVII по начало XX в.

Основу классической механики составляют три закона движения, названные законами Ньютона, которые он сформуоировал в 1667 г.

Первый закон Ньютона(принцип инерции), впервые сформулированный еще Галилеем: всякая материальная точка (тело) сохраняет состояние покоя или равномерного и прямолинейного движения до тех пор, пока оно не будет вынуждено изменить его под действием каких-то сил. Способность тела сопротивляться воздействию на него сил называют инертностью, именно поэтому первый закон Ньютона иначе называется законом инерции. Первый закон Ньютона устанавливает существование инерциальных систем отсчета.

|

|

|

Второй закон Ньютона(принцип ускорения):ускорение, приобретаемое материальной точкой (телом), пропорционально вызывающей его силе и обратно пропорционально массе материальной точки (тела):

Для количественной формулировки второго закона движения вводятся понятия ускорения а, массы тела т и силы F. Ускорением характеризуется быстрота изменения скорости движения тела. Масса тела – физическая величина – одна из основных характеристик материи, определяющая ее инерционные (инертная масса) и гравитационные (тяжелая или гравитационная масса) свойства. Сила – это векторная величина, мера механического воздействия на тело со стороны других тел или полей, в результате которого тело приобретает ускорение или изменяет свою форму и размеры. Второй закон Ньютона справедлив только в инерциальных системах отсчета.

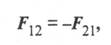

Третий закон Ньютона (закон равенства действия и противодействия): всякое действие материальных точек (тел) друг на друга носит характер взаимодействия, силы, с которыми тела действуют друг на друга, равны по модулю, противоположны по направлению и действуют вдоль прямой, соединяющей эти тела:

где F12 – сила, действующая на первую материальную точку со стороны второй; F21 – сила, действующая на вторую материальную точку со стороны первой.Эти силы приложены к разным материальным точкам (телам), всегда действуют парами и являются силами одной природы. Третий закон Ньютона позволяет осуществить переход от динамики отдельной материальной точки к динамике системы материальных точек, характеризующихся парным взаимодействием.

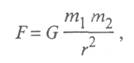

Данная система законов движения была дополнена открытым Ньютоном законом всемирного тяготения, согласно которому все тела, независимо от их свойств и от свойств среды, в которой они находятся, испытывают взаимное притяжение, прямо пропорциональное их массам и обратно пропорциональное квадрату расстояния между ними.

где G – гравитационная постоянная, m1 - масса одного тела, m2 - масса второго тела.

Это - универсальный закон природы, которому подчинялось все – малое и большое, земное и небесное. Ньютон показал, что законы движения планет, открытые И. Кеплером, неразрывно связаны с действием силы всемирного тяготения, и являются ее математическим выражением. Этот закон явился основой создания небесной механики – науки, изучающей движение тел Солнечной системы.

В 1687 году вышел в свет главный труд Ньютона «Математические начала натуральной философии», заложивший основы современной теоретической физики. В своей работе Ньютон предложил научно-исследовательскую программу, которую он назвал «экспериментальной философией», подчеркивая решающее значение опыта, эксперимента в изучении природы. Идеи Ньютона, опиравшиеся на математическую физику и эксперимент, определили направление развития естествознания на многие десятилетия вперед.

Вместе с тем, эти идеи предопределили механические взгляды на материальный мир, которые господствовали в естествознании не только в течение XVII и XVIII веков, но и почти весь XIX век. Сформировалась механистическая картина мира, согласно которой за основу всех законов природы принимаются законы классической механики. В целом природа понималась как гигантская механическая система, рассматривалась упрощенно. Признавалось существование лишь одной формы движения – механического.Считалось, что в силу неумолимой необходимости, действующей в природе, судьба любой материальной частицы заранее предрешена на все времена.

|

|

|

Воображение ученых захватывала простота этой картины мира, которая складывалась на основе ньютоновской классической механики. В ней, носящей абстрактный характер, отбрасывалось все «лишнее»: не имели значения размеры небесных тел, их внутреннее строение, идущие в них бурные процессы. Оставались только массы и расстояния между центрами этих масс, связанные несложной формулой.

Ученые-естествоиспытатели видели в классической механике прочную и окончательную основу естествознания. XVII век считается временем становление классического естествознания, формированиямеханистической научной картины мира на базе экспериментально-математического естествознания.

2015-05-30

2015-05-30 4889

4889