Коэф-ты уноса жид-ти и газа и показатели соверш-ва сепар-ра предельная средняя скорость газа в свободном сечении сепаратора νmax и время задержки жидкости в сепараторе tзад.зависят:

- физ-хим св-ва; - расход жид-ти и газа; - давления и Т; - уровня жид-ти в сепар-ре; - способности жид-ти к вспениванию.

Коэффициент уноса жидкости и коэффициент уноса газа соот-но равны: Кж=qж/Qг, Кг=qг/Qж,

где qж - объемный расход капельной жидкости, уносимой потоком газа из сепаратора; qг - объемный расход остаточного газа, уносимого потоком жидкости из сепаратора; Qж-объемный расход жидкости на выходе из сепаратора; Qг - объемный расход газа на выходе из сепаратора.

Оптимальные знач-ия Кж<=50см3/1000м3 газа

Кг<=20*103 см3/м3 жид-ти.

Чем меньше Кж и Кг при прочих равных условиях, тем совершеннее сепаратор. Однако уменьшение этих показателей обычно связано с усложнением конструкции сепаратора и увеличением его габаритных размеров.

Средний диаметр пузырьков окклюдированного газа в потоке перед сепаратором:

,

,

где  -число Вебера;

-число Вебера;

-число Рейнольдса;

-число Рейнольдса;

-число Фруда;

-число Фруда;

-поверхностное натяжение на границе газ - дисперсионная среда; D-внутренний диаметр трубопроводада;

-поверхностное натяжение на границе газ - дисперсионная среда; D-внутренний диаметр трубопроводада;  -динамическая вязкость и плотность дисперсионной среды; w-средняя скорость течения.

-динамическая вязкость и плотность дисперсионной среды; w-средняя скорость течения.

13.Расчет количества газа, выделяемого из нефти по коэффициенту растворимости.

Многоступенчатую сепарацию применяют, как известно, для задержания в нефти тяжелых углеводородов (бутанов и пентанов). Чем больше ступеней сепарации, тем больше выход нефти по сравнению с однократным разгазированием.

Суммарное количество газа (свободного и растворенного) V0, поступающего в первую ступень сепаратора, определится по формуле

Если нефть добывается с пластовой водой:

где W - обводненность нефти, %; Qж1 - расход жидкости (нефть + вода).

Количество газа, оставшегося в растворенном состоянии в нефти на первой ступени сепарации Vр1 с учетом обводненности нефти, будет

Количество выделившегося из нефти газа на первой ступени

Количество газа, выделившееся на второй ступени сепарации, определится как разность величин растворенного газа на первой и второй ступенях или разностью давлений на этих ступенях, т. е.

Количество газа, выделившееся на второй ступени сепарации, определится как разность величин растворенного газа на первой и второй ступенях или разностью давлений на этих ступенях, т. е.

По данной схеме расчета для последующих ступеней имеем

Г0 - газовый фактор, приведенный к нормальным условиям, м3/м3;

V0 - количество растворенного и свободного газа в нефти перед первой ступенью сепаратора, м3/сут;

Vр1, Vp2,..., Vрn - кол-во растворенного газа на различных ступенях, м3/сут;

р1, р2, …, рn - давление на различных ступенях, Па;

V1, V2, …, Vn - количество газа, выделяемое из нефти при соответ-их давлениях р1, р2, …, рn (в 1, 2,..., n ступенях), м3/сут;

Qж1, Qж2, …, Qж n - соотв-но количество жидкости до первой ступени сепарации, а также количество жидкости на 1, 2,..., n ступенях сепарации, м3/сут;

a1, a2, …, an - коэффициенты растворимости газа в нефти при условиях сепарации [м×с2/кг; м3/(м3×кгс/см2)].

15.Определение пропускной способности и диаметра нефтегазовых сепараторов. Расчет гравитационных сепараторов по жидкости.

При сепарации Н и Г происходит выделение из нефти окклюдированного газа и очистка газа от распыленной жидкости.

Окклюдированный – от лат.защемленный, мельчайшие пуз-ки с размером больше зародышевых, для тоделения от Н к.необходимо длит.время.

В соотв-ии с назначением в н/г сепар-ах им-ся 4 зоны-секции:

1) разделительная; 2) осадительная; 3) отбора продукции; 4) отбойная.

Пропускная способность сепаратора определяется:

,

,

диаметр сепаратора определяется:

Расчет гравитационных сепараторов по жидкости заключается или в определении необходимых размеров аппарата при заданной производительности или в определении пропускной способности сепаратора при известных его размерах.

Необходимый объем заполняемый жидкостью у газовых сепараторов, определяется из соотношения: Vс = Qж/4, где Vс-объем, заполненный жидкостью; Qж-суточный объем обрабатываемой жидкости.

Необходимое условие эффективного выделения газа из нефти: υж< υг или tж> tг, где υж скорость потока жидкости из сепаратора; tж- время пребывания жидкости в сепараторе, tг-время всплывания пузырьков газа из жидкости.

Пропускная способность по жидкости: υж= Qж/(86400F), или Qж<=86400Fwг, где Qж- расход жидкости, F-площадь зеркала жидкости в сепараторе, wг-скорость всплывания пузырьков газа в жидкости.

14.Определение пропускной способности и диаметра нефтегазовых сепараторов. Расчет гравитационных сепараторов по газу.

При сепарации Н иГ происходит выделение из нефти окклюдированного газа и очистка газа от распыленной жидкости.

Окклюдированный – от лат.защемленный, мельчайшие пуз-ки с размером больше зародышевых, для тоделения от Н к.необходимо длит.время.

В соотв-ии с назначением в н/г сепар-ах им-ся 4 зоны-секции:

2) разделительная; 2) осадительная; 3) отбора продукции; 4) отбойная.

Пропускная способность сепаратора определяется:

,

,

диаметр сепаратора определяется:

Для частиц размером не более 80 мкм скорость осаждения опр.по формуле Стокса:

ω=d2*(ρч-ρг)*g/18µг

ω – относит.скорость частиц; d – диам-р ч-ц; ρч и ρг – плотность ч-ц и газа; µг – абс.вязкость среды.

Для частиц размером 300-800 мкм скорость осаждения опр.по формуле Алена:

ω=0,153*d1,14*(ρч-ρг)0,71*g0,71/ νг0,43* ρг0,71

νг – кинемат.вязкость газа

Осаждение ч-ц размером более 800 мкм происходит согласно ф-ле Ньютона:

Скорость осаждения ч-ц различной конфигурации:

Где К и Е – коэф-ты сопротивления.

Расчетная формула при заданном поперечном сечении сепар-ра F, рабочем Р и рабочей Т имеет вид:

где Qг-производительность сепаратора по газу, Т0-нормальная температура, υг- допустимая скорость газа, D-диаметр аппарата.

Оптим.скорость газа 0,1м/с прии Р=5,87 МПа.

Для приближенных расчетов допустимую скорость газа можно определить:

,

,

где А - постоянный коэффициент (вертикал.сепар-р А=0,047 (h=0,6м), гориз.сепар-р А=0,117 (L=3м)).

Применение вертик.сепар-ов с h<0,6м и гориз. с L<3м не рекомендуется, т.к.ухудшается кач-во сепар-ии, допустимые скорости д/б значит-но уменьшены.

Для гориз.сепар-в длиной более с 3м при опр-ой допуск. скор-и газа вводится поправ. коэф-т К0=(l/3)0,52 (l –расстояние м/у патрубками входа и выхода,м).

Пропускную способность гравитационного сепаратора горизонтального типа можно определить по формуле:

или  .

.

16.Определение пропускной способности и диаметра нефтегазовых сепараторов. Расчет циклонных сепараторов.

При сепарации Н и Г происходит выделение из нефти окклюдированного газа и очистка газа от распыленной жидкости.

Окклюдированный – от лат.защемленный, мельчайшие пуз-ки с размером больше зародышевых, для тоделения от Н к.необходимо длит.время.

В соотв-ии с назначением в н/г сепар-ах им-ся 4 зоны-секции:

3) разделительная; 2) осадительная; 3) отбора продукции; 4) отбойная.

Пропускная способность сепаратора определяется:

,

,

диаметр сепаратора определяется:

Теория расчета циклонов основана на предположении, что центробежная сила, действующая на частицу, равна силе сопротивления, которую оказывает газ, препятствующий ее движению в радиальном направлении.

Скорость движения частиц в циклоне в завис-ти от их размера опр-т по форм-ам:

- для самых мелких ч-ц (менее 100 мкм)

- для более крупных ч-ц (100-800 мкм)

- для самых крупных ч-ц (более 800 мкм)

r – расстояние в радиальном направлении от оси циклона до ч-цы

ω – угл.скорость газа.

Скорость движения частиц в циклоне при прочих равных условиях зависит не только от их диаметра, но и от размера циклона. Диаметр циклонного сепаратора D при заданном расходе газа Q определяют по формуле:

,

,

где D-диаметр циклона, Q-расход газа при стандартных условиях, ρг-плотность газа при ст.условиях; Рср- абсолютно среднее давление в циклоне; Т-температура газа в циклоне; Z-коэффициент сжимаемости; ∆Р- потери давления в циклоне. Потери давления в циклоне определяется по формуле:

,

,

υг - скорость газа во входном патрубке; ρг-плотность газа в рабочих условиях; ξ –коэффициент сопротивления, отнесенный к входному сечению.

Коэф-т сопротивления не зависит от скорости потока, а зависит от соотношения площади сечения выходного и входного патрубков (ξ=2-4)

17.Определение пропускной способности и диаметра нефтегазовых сепараторов. Расчет насадочных сепараторов.

При сепарации Н и Г происходит выделение из нефти окклюдированного газа и очистка газа от распыленной жидкости.

Окклюдированный – от лат.защемленный, мельчайшие пуз-ки с размером больше зародышевых, для тоделения от Н к.необходимо длит.время.

В соотв-ии с назначением в н/г сепар-ах им-ся 4 зоны-секции:

4) разделительная; 2) осадительная; 3) отбора продукции; 4) отбойная.

Пропускная способность сепаратора определяется:

,

,

диаметр сепаратора определяется:

Технологический расчет насадочных сепараторов сводится к определению скорости набегания потока на насадку, при которой не происходит срыва и дробления капель жидкости, осевшей в насадке. Критическая скорость газа, характеризующая это явление, определяется по формуле:  ,

,

где σ-поверхностное натяжение на границе раздела газа и жидкости; А-параметр, величина которого зависит от типа принимаемой насадки и требуемого коэффициента уноса капельной жидкости Ку.

Площадь сечения насадки определяется по формуле:  ,

,

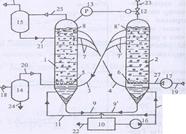

18.Очистка газа от сероводорода в варианте безнасосной циркуляции использованием реагента Трилон-Б

Технология и установка для очистки газа от сероводорода с получением элементарной серы в безнасосном варианте циркуляции католического абсорбента имеет существенные преимущества перед традиционным

В общем составе абсорбента 2% массовых составляет трилон Б -динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, имеющей следующую структурную формулу

Степень очистки газа не менее 99,9%. Для осущ-ия регенерации абсорбента температуру не следует снижать ниже +10С. Процесс окисления H2S сопровождается выделением тепла. Получение товарной серы достигается традиц-ыми методами (переплавка).

Степень очистки газа не менее 99,9%. Для осущ-ия регенерации абсорбента температуру не следует снижать ниже +10С. Процесс окисления H2S сопровождается выделением тепла. Получение товарной серы достигается традиц-ыми методами (переплавка).

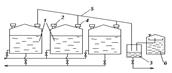

Установка работает следующим образом

Абсорбер 1 и регенератор 2 заполняют абсорбентом H2S - раствором комплекса трехвалентного железа с этилендиаминтетрауксусной кислотой, взятыми в соотношении 1:8 соответственно. По подводящему трубопроводу 18 через входной сепар-р 14 и трубопровод 20 в абсорбер 1 подают газ с содержанием сероводорода 34,1-40,2 г/м3 через распределитель газа 5, распол-ый в нижней части абсорбера. Сероводородсодержащий газ, проходя через слой абсорбента, очищается от сероводорода и по трубопроводу 25 поступает в выходной сепаратор 15, где осушается и с остат. содерж-ем H2S до 20 мг/мЗ по трубопроводу 26 направляется потреб-лю. Отделившийся от газа абсорбент по трубопроводу 21 поступает в верхнюю часть абсорбера 1. Одновременно с подачей H2S/содержащего газа в абсорбер, в регенератор 2 компрессором 17 через распределитель воздуха 6 подают воздух, который с помощью кислорода регенерирует отработанный абсорбент, поступающий из абсорбера 1 по закругленному трубопроводу 4 в нижнюю часть регенератора 2. Отработанный воздух из верхней части регенератора 2 отводят через воздушный клапан 12 и трубопровод 23 в атмосферу. Для поддержания равных давлений в абсорбере и регенераторе регулирующий клапан 12, установленный на регенераторе, соединен с датчиком давления 13, установленным в верхней части абсорбера. Подготовленный т.о. раствор из регенератора 2 по закругленному трубопроводу 3 поступает в нижнюю часть абсорбера 1. Плотность ж-ти в абсорбере и регенераторе меньше плотности дегазированной ж-ти в трубопроводах 3 и 4. Существ-ая разность плотностей позволяет осуществлять циркуляцию абсорбента из одного аппарата в другой. При увеличении давления очищенного газа уровень абсорбента в абсорбере понижается, а в генераторе повышается. При этом уровень абсорбента может опускаться ниже верхней части трубопровода 4, соединенного с абсорбером. В этом случае циркуляция абсорбента по установке не нарушается, так как абсорбент начинает циркулировать через верхнюю перемычку 7. Если уровень жидкости понижается еще ниже, то циркуляция осуществляется через нижнюю перемычку 7. Причем диаметр верхней перемычки 7 меньше диаметра трубопровода 4, а диаметры перемычек уменьшаются сверху вниз. Такое распределение диаметров по высоте позволяет исключить циркуляцию абсорбента через верхнюю часть трубопровода 4 и перемычки 7 одновременно.

В процессе абсорбции сероводорода в результате реакции с абсорбентом образуется сера, которая в виде суспензии в отработанном абсорбере поступает по закругленному трубопроводу 4 в нижнюю часть регенератора 2, где оседает и выводится из него по трубопроводу 9 на узел 10 выделения серы. Закругление трубопроводов 3 и 4 предусмотрено для исключения оседания и образования в них серных пробок.

Отработанный абсорбент с наиболее мелкими частицами серы в регенераторе обрабатывается кислородом воздуха, восстанавливает свои поглотительные свойства и по закругленному трубопроводу 3 поступает вниз абсорбера, где доочищается от серы и поднимается дальше в абсорбер, контактируя с сероводородсодержащим газом. Затем процесс повторяется. Скорость циркуляции абсорбента поддерживают в пределах 4,2-18,1 м3/ч, что позволяет производить очистку 80-276 м3/ч сероводород содержащего газа до остаточного содержания сероводорода 20 мг/м3.

Суспензия серы в абсорбенте из нижней зоны абсорбера 1 по трубопроводу 9 поступает на узел 10 выделения серы, откуда по трубопроводу 22 выводится потребителю. Абсорбент, отделившийся на узле выделения по трубопроводам 11 и 11/, насосом 16 подается в нижнюю часть абсорбера и регенератора.

Технико-экономическая эффективность такой установки для очистки газа от сероводорода достигается за счет снижения капитальных затрат на 14% и эксплуатационных на 44%.

19. Основные функции концевого делителя фаз (КДФ). Определение длины и диаметра КДФ

Концевой г/д делитель фаз предназначен для установки перед узлами сепарации и выполняет следующие ф-ии:

- гашение пульсаций и обеспеч-ие раздельного режима дв-ия Н и выделившегося из нее газа, эм-ии и воды;

- осущ-ие пеногашения и отбор выделившегося газа непосредственно в осушительные элем-ты сепар-ра, либо потребителю;

- повышение произв-ти функцион-ых аппаратов (сепар-в, отстойников и д.р.);

- отбор и сброс выделивщейся пл.воды, пригодгой для зак-ки в пласт без лоп.очистки, либо на очист.сооружения;

- сепараторов любой ступени.

Минимальный d КДФ, исходя из условия Frсм< Frсм.кр

Qж – сумма расходов Н и В. Для малых раб.газ.факторов принимается, что жид-ть занимает все сечение трубы.

Из условия необходимости полного расслоения:

Необходимое сечение КДФ для газ.фазы:

20. методы стабилизации нефти

Сущность стабилизации нефти заключается в отделении от нее летучих углеводородов (пропан-бутановой фракции), а также растворимых в нефти сопутствующих газов, таких как сероводород, углекислый газ и азот, что сокращает потери нефти от испарения, снижает интенсивность процесса коррозии аппаратуры, оборудования и трубопроводов по пути движения нефти от месторождения до нефтеперерабагывающего завода, а также позволяет получать ценное сырье для нефтехимии.

Применяют следующие способы стабилизации нефти: горячую, или вакуумную, сепарацию и ректификацию.

При горячей, или вакуумной, сепарации от нефти отделяется широкая газовая фракция, в которой наряду с пропан-бутановой фракцией содержится большое количество более высокомолекулярных углеводородов, извлечение которых из нефти ухудшает ее качество. Для извлечения высокомолекулярных углеводородов из широкой газовой фракции и последующего возвращения их в стабильную нефть, используют следующие процессы:

1) однократную конденсацию с последующей компрессией, масляной абсорбцией или низкотемпературной конденсацией остаточных газов;

2) фракционированную конденсацию с последующей компрессией газового остатка;

3) абсорбцию или ректификацию.

При стабилизации нефти ректификацией всю нефть подвергают процессу ректификации, при этом обеспечивается четкое разделение углеводородов и достигается заданная глубина стабилизации нефти.

21. Основные методы сокращения потерь углеводородов в атмосферу

1) предупреждающие испарения;

2) уменьшающие испарения;

3) сбор продуктов испарения.

Методы предупреждающие испарения нефти

1) плавающие крыши и понтоны;

2) пластмассовые шарики (0,01-0,2 мм), изготавливают из фенольных, формальдегидных и карбомидных смол, шарики наполнены азотом (снижают испар-ия Н в 5-6 раз).

Методы уменьшающие испарения

Вторая группа методов – защита резервуаров от нагревания солнечными лучами и уменьшения испарения нефти.

Для этого рез-ты след-т покрывать лучеотражающими светлыми красками с высоким коэф-ом отражения.

| Показ-ли | Окраска корпуса | ||

| белая | алюмин-ая | черная | |

| солнеч-ая рад-ия, поглощ-ая рез-ом, % | |||

| потеря г/возд.смеси,% | |||

| потеря н/прод-ов,% |

Др. способ снижения потерь – это диски отражатели. Представляют собой лепестковую конструкцию с развитой поверхностью. При откачке и снижении уровня входящий воздух равномерно распределяется над зеркалом нефти и исключает турбулентное перемешивание воздуха с парами нефти. Обладая высоким удельным весом и высокой удельной поверхностью, это способствует конденсации тяжелых компонентов. Недостатки – высокое Р на крышу.

Сбор продуктов испарения

ГУС (газоуравнительная система)

1- резервуаров

2 – наклонный газопровод (наклон не мене 3о)

3 – конденсатосборник

4 – огневой предохранитель

5 – дыхательный клапан

6 – резервуар компенсатор

Угол наклона – для предотвращения образования гидратов.

22. Расчет потерь легких фракций нефти при «дыханиях» резервуаров

Величина потерь легких фракций нефти в резервуаре, не имеющем понтона и плавающей крыши, зависит от:

1) плотности, вязкости и температуры нефти;

2) степени очистки нефти от окклюдированного газа на последней ступени сепарации и величины давления на этой ступени;

3) времени хранения нефти и температуры окружающего воздуха;

4) частоты наполнения и опорожнения резервуара (большие «дыхания» резервуара).

Процесс опорожнения и наполнения рез-ра нефтью, сопровожд-ся сначала впуском воздуха в газ.простр-во (ГП) рез-ра, а затем выбросом г/возд.смеси (ГВС) в атм-ру, наз-ся большим «дыханием».

Малые «дыхания» товарного рез-ра возникают в рез-те впуска и выпуска ГВС ч/з дыхательный клапан при изменении Т и Р в течение суток.

Потери Н или н/прод-ов от больших «дыханий» м.б.расчитаны по фор-ле АНИ:

Gбд=2,1*Р*V*K1 K2 *10-5

V – кол-во Н, поступ-ей в рез-ры, м3/сут, Р – упругость паров Н, кг/м2

К1 – коэф-т оборачиваемости рез-ов

К2 – коэф-т, характ-ий св-ва Н или н/прод-ов для высокооктанового бензина К2=1, для Н К2=0,75.

Для опр-ия потерь легких фракций от малых «дыханий» из обычных рез-ов:

Gмс=0,0545*F*C*(133,3Р/(736-133,3Р))0,68*D1,73*H0,51*∆t0,5

Gмс – потери от малых дых-ий для рез-ра со стац-ой крышей;

∆t – разность м/у среднемесячной макс.и миним. Температурами;

D – диам-р рез-ра;

Н – высота газавого простр-ва; F – коэф-т (для белой ==1); С – пост. коэф-т.

2015-05-30

2015-05-30 2556

2556