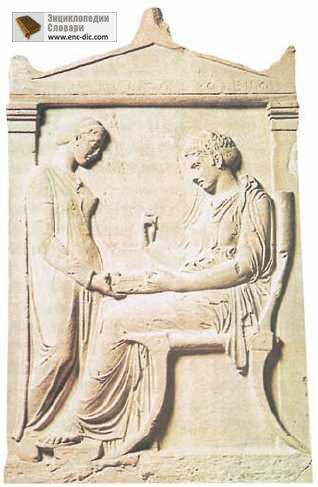

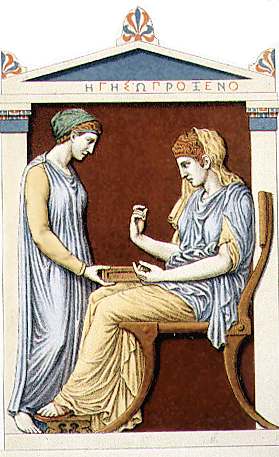

Эта самая знаменитая из греческих стел датируется V веком до Р.Х. Памятник был найден на территории Керамика, где в настоящее время установлена его копия. Рельеф надгробия изображает молодую женщину Гегесо, сидящую в кресле и перебирающую украшения, лежащие в шкатулке, которую держит перед ней служанка. Предполагается, что фон рельефа был окрашен в синий цвет, а украшения — в золотой. В верхней части стелы начертано имя — Гегесо Проксено. Лицо женщины, дышащее меланхолией, и выразительные складки одежды исполнены с неподдающимся описанию.

Надгробная стела. Ок. 410 г. до н.э. Пентеликонский мрамор. Найдена на внешнем Керамике - афинском некрополе. Хранится в Афинском Национальном археологическом музее. Инв. № 3624.

Гегесо, дочь Проксена, жена Кореба (имя указано на стеле, да и сама стела находилась на родовом участке Кореба из дема Мелите) сидит на клисмосе, задумчиво перебирая украшения в шкатулке, поданной рабыней. Видно, что обе женщины весьма молоды.

Инв. II 1а 33

Инв. II 1а 33

Афины, Греция. 380-е до н.э

Мрамор желтовато-белый мелкозернистый (пентелийский) с серовато-песочным оттенком

В. 113; Ш. 82–87; Т. 4–6

Показать сохранность, происхождение, литературу

Показать сохранность, происхождение, литературу

Сохранность:

утрачены часть основания плиты и ее фронтонное завершение, правый и частично левый угол; левая от зрителя пилястра оббита; у всадника: сбой на правом колене, на поверхности копья, на волосах; у мужчины в гиматии: сколот нос

Происхождение:

северная часть современных Афин, квартал Патисса, на ул. Панэпистимиу (случайно найдено при строительстве дороги); до 1897 – в собрании графа К. Тышкевича; 1897 – приобретено Д.А. Хомяковым; с 1924 – ГМИИ (поступило из Московского училища живописи, ваяния и зодчества)

Литература:

С 1924 года в Музее хранится греческая надгробная стела из пентелийского мрамора. Она попала в Россию благодаря Дмитрию Алексеевичу Хомякову (1841–1918), сыну основателя славянофильского движения Алексея Степановича Хомякова (1804–1860), – мыслителю, философу-славянофилу, публицисту. В конце 1890-х годов Д.А. Хомяков был директором состоявшего при Министерстве финансов Строгановского училища технического рисования, с которым продолжал оставаться связанным и далее; близость к учебным художественным заведениям Москвы побудила его передать в дар приобретенный им памятник одному из них – Московскому училищу живописи, ваяния и зодчества.

Надгробие афинского всадника утратило венчавший его фронтон, на эпистиле которого могло быть обозначено имя умершего. Тема прощания-встречи в храме умерших с живыми распространилась на аттических стелах с последних десятилетий V в. до н.э. и продолжала бытовать до конца существования жанра (до 317 до н.э.). Представлена трехфигурная группа: пеший всадник в сопровождении лошади и другой мужчина – его близкий родственник (брат, дядя, отец1). Всадник, в коротком хитоне и наброшенном сверху плаще, несет копье на плече (кончик его не показан), сдвинув на шею дорожную шляпу – петас. На аттических стелах умершие предстают без головных уборов и иногда держат их в руках, словно обнажая голову перед величием смерти2. Всадник и его родственник изображены очень похоже; фигуры обрамляют стелу с двух сторон почти симметрично – оба в хиастической позе, показаны в три четверти. Умерший-всадник отличается лишь наличием лошади и воинским облачением – на нем подпоясанный хитон до колен и хламида3. У обоих бородатые кудрявые пышноволосые головы, благородные, печальные лица.

Стиль рельефа отличается строгой простотой. Одежды с их крупными редкими складками оттеняют тонкую моделировку фигур. Обращает на себя внимание одна особенность формы: лицо и руки всадника по сравнению с другим персонажем трактованы площе, притом все черты словно затерты – все, что у другого материально, объемно, четко очерчено, у него затушевано, полускрыто. Всадник выступает на фоне живого как тень – в образе таких теней-эйдолонов греки представляли себе умерших4. Еще одна приметная черта – он показан в пути, на переходе из мира в мир. Скорбное выражение лиц говорит, что это путь из светлого мира в потусторонний, теневой. Всадник с лошадью проходит мимо родственника, словно глядя на него со стороны. Для греческих (и в целом древних) мемориалов очень важна фигура прохожего (παροδείτες); эпитафии призывают его не пройти мимо, остановиться, посмотреть на стелу. Глядя на надгробие, прохожий метафорически передавал умершему силу своей жизни, способствовал его воскрешению5. Здесь «родственник – прохожий» словно втянут в композицию надгробия и действует уже внутри нее, что характерно для аттических стел IV в. до н.э. Пути всадника и провожающего – разные. Один остается среди живых, другой уходит в область Аида.

Особую роль в композиции играет лошадь. Для греков обладание лошадьми было знаком высокого социального статуса, и всадник – это вторая по значимости сословная категория афинского социума. Но у лошади помимо реального смысла было много религиозно-ритуальных коннотаций. Лошадь выступала «животным образом» ряда богов еще с микенских времен, что засвидетельствовано для Посейдона, главного бога крито-микенской эпохи, и Афины, у которой в Пилосском дворце было открыто святилище, где она имела ритуальный титул Гиппия – Конная или Всадница6. Когда представления о боге-солнце, умиравшем на закате и воскресавшем на восходе, дифференцировались и у «водного» Посейдона появился «небесный» брат-близнец Гелиос (позднее отождествленный с Аполлоном), у каждого оказался свой «животный символ». Поэтому лошадь в надгробии – редкий герой – может намекать и на путь человека, совершаемый по образу и подобию коня-божества. Однако в этом случае путь умершего мыслится двойственно: с одной стороны, как путь к границе того и этого света, с другой – как обратный путь от нее в новую жизнь. С самим потусторонним миром лошадь не связана7: как животное сухопутное, она принадлежит надземной-небесной среде, по которой регулярно путешествует Гелиос; ночью бог солнца плавает на ладье. Об этом говорят и многочисленные памятники со сценой «загробной трапезы»: лошадь на них предстает «кадрированно» (изображается только голова), как бы выглядывающей из некоего помещенного в верхней части надгробия окна8. Она – намек на будущее возвращение усопшего в светлый мир.

Примечательно, что лошадь показана с особой детальностью. У нее отсутствует упряжь и нет зримых связей со всадником, но оба – едины, они движутся в одном направлении, и лошадиная голова, почти полностью отделенная от фона (так что под ней пришлось оставить мраморную подпорку), чрезвычайно выразительна: дышащие ноздри, приоткрытый рот, сосредоточенное – если не сказать печальное – выражение глаз. Зрительно она проецируется на фоне фигуры родственника, и разделяя, и соединяя его с умершим. Этот необыкновенный акцент заставляет задуматься о смысле рельефа, построенного очень строго и жестко, так что первый его исследователь, Л.П. Харко, думал, что это произведение создано под воздействием аргосско-сикионской школы9, произведшей на свет двух великих греческих ваятелей – Поликлета, мастера второй половины V в. до н.э., и Лисиппа, ваятеля второй половины IV в. до н.э.

Более или менее родственный надгробию круг памятников выделен Л.П. Харко10. Ближе других по компоновке кажется трехфигурная группа на стеле Панайтия из Афин, ок. 400 до н.э.11, с изображением трех лекифов; интересующая нас композиция помещена на центральном, самом крупном из них, и представляет сцену рукопожатия умершего и живого. Здесь речь о тонкости передачи ухода не идет; «родственник» сильно склонился к идущему, фигура лошади «перечеркнута» рукопожатием. Вторая аналогичная сцена, с подписными именами12, представляет всадника с лошадью (Promenes), в коротком хитоне и мускульном панцире, пожимающего руку величавому старцу в длинном жреческом одеянии, с жертвенным ножом (Amphimenes). Здесь всадник явно стоит на полюсе жизни, так как за старцем находится женщина (Chairestrate), подносящая руки к лицу, «как бы удерживая слезы». Возможно, воин – сын умершего священнослужителя, а это – честь для отца. К.А. Нейгебауэр отнес эту «несколько беглую, благородного вида работу» к первой половине IV в. до н.э. Третий пример – мраморный лекиф Гегемона из дема Эпикефисиа (начало IV в. до н.э.) в Музее Фицуильяма в Кембридже, на который обратил в свое время внимание и Л.П. Харко13. Есть и еще параллели, где всадник предстает на лекифе в многофигурной сцене живым. Возникает вопрос: почему эта фигура всплывает главным образом на лекифах и лутрофорах или на стелах, их изображающих.

Действительно, этот рельеф среди примерно двух тысяч известных аттических мемориальных стел не имеет близких аналогий. Он уникален и своим сдержанным духовным строем, и необычной трехфигурной композицией, и включением на правах главной героини лошади.

Л.И. Акимова

________________

1 Л.П. Харко, неоправданно считая всадника «молодым», а его партнера «старцем» и приводя наличные к его времени идентификации (A. Конце – просто «мужчина», В. Фрёнер – «родственник», Д.А. Хомяков (через посредство В. Гельбига, благодаря которому была куплена стела) – «отец», отверг все их, склоняясь к мысли, что присутствующий – не близкое лицо, поскольку нет рукопожатия. «Здесь сцена несколько официальная, почему мы и склонны считать наших персонажей друг с другом связанными официальными отношениями. Возможно, справа стоит или слуга, или воспитатель». Эта мысль не представляется продуктивной: величие образа мужчины в гиматии, его смысловое равенство со всадником исключают возможность подобных связей. К тому же отношения героев в принципе нельзя считать «официальными», коль скоро на аттических стелах изображаются лишь близкие люди.

Надгробный рельеф из Сухуми мраморная рельефная стела (5 в. до н. э.) из Сухуми.

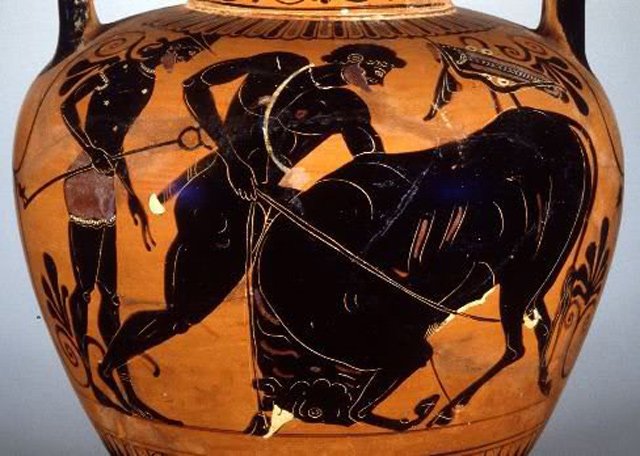

Геракл и Критский бык. Античная роспись на керамике.

Во второй четверти пятого века до н.э. в греческом искусстве происходят немалые перемены. Ярким свидетельством этому являются созданные из мрамора статуи фронтонов храма ЗевсаЗевс – персонаж древнегреческой мифологии. От греческого zeos — "светлое небо", второе название – Дий, в римской мифологии – Юпитер. Зевс – это верховный бог, бог грома и молний, бог неба, которому подчиняется весь мир. Он являлся одним из сыновей титана Кроноса и Реи, свергшим своего отца и власть всех титанов.

Подробнее >> в Олимпии. Эмоциональность чувств западного фронтона противостоит затишью восточного. Всё в нём находится в борьбе и движении. Персонажи делятся на группы по две и по три фигуры. В одной из них женщина борется с захватившим её кентавром. Ей помогает грек. Несмотря на огромное напряжение каждого персонажа, которое весьма заметно, если приглядеться, динамичность в группах из трёх фигур уравновешена, и общая композиция всего фронтона и каждой группы проникнута гармонией. Перед зрителем предстают поистине классические образы, наполненные страстностью и внутренней эмоциональностью, хотя внешне они и выглядят возвышенно-спокойно.

Реальность поз, жестов и движенийЧто такое движение? Это отсутствие покоя, это динамика. В искусстве этот термин используется для обозначения не только непосредственно движения предмета, но и внутреннего перемещения образов, которые свойственны как одушевлённым, так и неодушевлённым предметам. Выражается в постановке композиции, манере исполнения, особенности формы и ее передачи и т. д.

Подробнее >> сочетается здесь с отвлечённостью мифа, который лежит в основе сюжета. Чудовища, которые воплощают дикость и хаотичность, обречены на поражение. В скульптурных образах противопоставляется человеческая сущность звериной силе.

В одной из наиболее впечатляющих сцен – борьбы Эврита и гречанки – мастер оттеняет тучность и мощь кентавра нежными и текучими складками девичьих одежд. Тело и голова прекрасной гречанки намного меньше, чем туловище зверя, однако движение её руки, отталкивающей кентавра, кажется настолько сильным, что огромная голова чудовища покорно никнет и склоняется, уступая силе человеческой воли. В этой скульптуре девушка возвышенна, а кентавр трагичен.

Западный фронтон храма Зевса в Олимпии (Мрамор. Музей Олимпии)

2015-05-22

2015-05-22 5197

5197