Деформация сжатия, сдвига, растяжения.

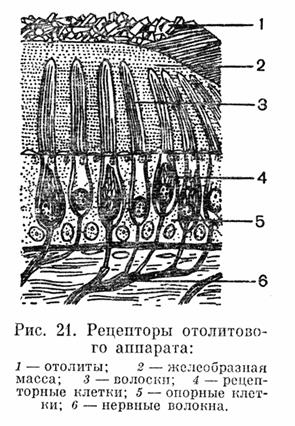

Вестибулярный аппарат состоит из двух частей: системы полукружных каналов и так называемого отолитового аппарата или отолитового органа. Сообщающиеся между собой полукружные каналы расположены в трех почти взаимно перпендикулярных плоскостях и внутри заполнены своеобразной жидкостью — эндолимфой. У каждого полукружного канала имеется своеобразное расширение — ампула, в которой и находятся рецепторы. Рецепторы полукружных каналов представляют собой волосковые клетки. Их волоски заключены в желеобразную массу, при смещении которой они будут деформироваться. Рецепторы отолитового аппарата имеют аналогичное строение (рисунок 21).

Их волоски расположены также в желеобразной массе, в которую включены кристаллы фосфата и карбоната кальция. Эти кристаллы и называют отолитами (в дословном переводе — ушные камни), отсюда и термин — отолитов орган. Принцип действия рецепторов вестибулярного аппарата состоит в том, что они воспринимают силы, которые приводят к деформации волосков чувствительных клеток. В полукружных каналах такая сила возникает, когда имеется угловое ускорение, то есть увеличение или уменьшение скорости вращения. В таких условиях эндолимфа в результате инерции смещает желеобразную массу, в которой находятся волоски. Но если угловая скорость будет постоянной, то деформация волосков не возникает и рецепторы не возбуждаются. Если плоскость вращения точно совпадает с плоскостью одного из полукружных каналов, то возбуждение возникает только в его рецепторах. Гораздо более часты ситуации, когда вовлеченными оказываются все чувствительные клетки в результате разложения сил. Понятно, что при этом степень смещения эндолимфы в каждом из каналов будет зависеть от величины угла между плоскостью вращения и плоскостью полукружного канала. Нетрудно также представить, что угловое ускорение при вращении в некоторых плоскостях будет вызывать смещение эндолимфы на правой и левой сторонах в противоположных относительно ампулы направлениях. Например, по рисунку 20 несложно представить, что при вращении в горизонтальной плоскости с одной стороны смещение зндолимфы будет в направлении ампулы, а с другой — от нее к каналу. Отсюда следует, что деформация волосков рецепторов будет также разнонаправленной. Это обстоятельство обусловливает степень возбуждения рецепторов и по существу представляет собой один из механизмов кодирования информации о направлении ускорения. Если мы теперь рассмотрим устройство рецепторных образований отолитового аппарата (рисунок 21), то нам станет понятным, какие силы они воспринимают. Но сначала заметим, что даже в строго вертикальном положении, когда продольная ось тела совпадает с силой земного притяжения (вверх или вниз головой), отолиты будут то давить на волоски рецепторов, то растягивать их. Совершенно очевидно, что изменение положения головы изменит величину или характер такого воздействия. Вероятно, понятно также, что при прямолинейных ускорениях любого направления возникнут силы инерции, деформирующие волоски. И конечно, такая деформация будет достаточно выраженной при воздействии центробежной силы, даже при вращении с постоянной угловой скоростью. Таким образом, вестибулярный аппарат воспринимает самые различные изменения положения тела (точнее, головы) в пространстве. Рецепторы полукружных каналов реагируют на угловые ускорения любых направлений, а рецепторные клетки отолитового органа на центробежные силы, прямолинейное ускорение и силу земного притяжения. Только равномерное прямолинейное движение не воспринимается рецепторами вестибулярного аппарата. Но если учесть, что мы все время находимся в состоянии равномерного движения и если учесть его физическую природу, то станет понятной биологическая целесообразность отсутствия чувствительности к нему. Вестибулярный аппарат представляет собой периферическую воспринимающую часть сложной афферентной системы, обозначаемой как вестибулярный анализатор. Вместе с характерными для всех сенсорных систем признаками нейрональной организации для вестибулярного анализатора свойственно и некоторое своеобразие. Оно заключается в хорошо выраженных связях вестибулярных афферентных структур с двигательными и вегетативными ядрами, то есть такими участками центральной нервной системы, которые регулируют деятельность скелетной мускулатуры и внутренних органов. Специфический сенсорный путь идет через зрительный бугор в височную область коры, функционирование которой и обусловливает формирование соответствующих субъективных ощущений. Специфическая сенсорная функция вестибулярного анализатора заключается в формировании ощущений относительно положения и перемещения нашего тела. Эти ощущения не столь разнообразны, как зрительные и слуховые, но биологически достаточно существенны. Их весьма трудно описать, но каждому очень хорошо знакомы те ощущения, которые возникают при увеличении или уменьшении скорости автомобиля, при начале движения лифта (вверх или вниз), на виражах и, наконец, даже при вращении во время игр или танцев. Всем известно, что эти ощущения достаточно точно отражают те изменения, которые происходят с нашим телом относительно какого-либо исходного положения. Своеобразным сенсорным феноменом вестибулярного анализатора является так называемая иллюзия противовращения, возникающая после остановки вращательного движения тела. Это ощущение, очевидно, также знакомо очень многим. Абсолютную чувствительность вестибулярного анализатора характеризуют минимальными, то есть пороговыми, величинами воспринимаемых факторов. Для углового ускорения порог составляет 0,015-0,05 радиан на секунду в квадрате, для прямолинейного — 2-20 сантиметров на секунду в квадрате, при наклонах головы пороговая величина равна примерно 1 градусу при наклонах в сторону и 1,5-2 градуса при наклонах вперед и назад. Центробежная сила воспринимается при ее значениях 0,005-0,01 g. Как и в случае других афферентных систем, чувствительность вестибулярного анализатора весьма высока и позволяет улавливать самые незначительные изменения в положении тела в целом или головы. Например, в определенных условиях мы воспринимаем колебания головы, обусловленные пульсацией крови. Очень хорошо мы ощущаем также тряски и вибрации, встречающиеся в быту и при езде на городском транспорте в самых благоприятных условиях. Существенное значение в поддержании постоянной чувствительности нашей вестибулярной сенсорной системы имеет ее низкая адаптируемость, то есть специфические ощущения сохраняются практически на протяжении всей длительности действия раздражающего фактора, сколь бы долго оно ни продолжалось, и абсолютная чувствительность при этом меняется мало. Таким образом, ощущения, возникающие в результате функционирования вестибулярного анализатора, представляют собой субъективную оценку действующих на тело человека ускорений, центробежной и гравитационных сил. Они совершенно естественны и биологически целесообразны. Но их нельзя путать с неприятными ощущениями, которые возникают иногда у многих людей при воздействии комплекса факторов, связанных с передвижением в различных видах транспорта (болезнь движения). Если меняется привычное соотношение между различными субъективными ориентирами в пространстве, то это может привести к развитию своеобразных иллюзий. Ведущей при этом является афферентная импульсация с отолитового аппарата. Например, очевидно, многие замечали, что при крутом вираже самолета линия горизонта и земная поверхность человеку представляются неестественно наклоненными в сторону. Возникающая в таком случае центробежная сила как бы заменяет, имитирует силу земного притяжения, что и приводит к кажущемуся искажению. Следует заметить, что иллюзии подобного рода сильно выражены у пассажиров, но не у пилотов. У них длительная практика «исправила» такие искажения и восстановила соответствие между ощущениями и реальной действительностью. В очень своеобразной ситуации оказывается вестибулярный анализатор человека, когда исчезают привычные для него силы земного притяжения, то есть в невесомости. О возникающих при этом ощущениях теперь все хорошо знают по прямым репортажам из космоса. Но необходимо помнить, что космос — пока удел избранных, а космонавты — люди, прошедшие специальный отбор и тренировку. И даже у них первый период пребывания в невесомости сопровождается определенными сенсорными расстройствами. Специальные эксперименты на животных показывают, что в таких условиях в начальный период весьма существенно меняется нервная импульсация в волокнах, отходящих от рецепторов отолитового аппарата. Однако спустя некоторый промежуток времени как субъективные ощущения, так и объективные признаки возвращаются к исходному уровню. Раздражители, падающие на вестибулярный анализатор, вместе с рассмотренными ощущениями обусловливают возникновение специфических рефлекторных реакций со стороны мышечной системы человека. Биологический смысл такого рода реакций заключается в перераспределении мышечного тонуса и двигательных актах, направленных главным образом на противодействие тем силам, которые их вызвали. В частности, если во время виража центробежная сила удаляет тело человека от центра вращения, то повышается тонус мышц на стороне, обращенной к центру, что препятствует такому отклонению. Понаблюдайте за своим поведением в момент начала движения лифта. Возникают так называемые «лифтные реакции». При движении кабины вниз человек слегка приподнимается, как бы стремясь остаться в прежнем положении. При начале движения кабины вверх наблюдается двигательная реакция противоположного направления, но аналогичного биологического смысла. По такой же закономерности тело отклоняется назад при ускорении, направленном вперед, и вперед — при противоположном направлении ускорения. Правда, в таких случаях проявляет себя инерция покоя и движения, но изменение тонуса мышц выявляется и в объективном физиологическом наблюдении. При вращательных и прямолинейных движениях возникает своеобразная глазодвигательная реакция. Это так называемый нистагм. Конкретный смысл данного слова (от греческого nystagmos — дремота) плохо связан с существом такой глазодвигательной реакции. Дело заключается в том, что во время сна наблюдаются быстрые движения глаз, которые, кстати говоря, являются признаком очень своеобразной стадии сна — парадоксального сна, практически всегда наблюдающегося в нормальных условиях. Однако при движении эта реакция направлена на сохранение фиксации глазом уходящих из поля зрения объектов. Вот поэтому в нистагме различают медленный компонент, по направлению совпадающий с направлением движения, и быстрый компонент, при помощи которого глаз возвращается в исходное положение. Однако при равномерном (прямолинейном или вращательном) движении нистагм возникает в том случае, если у человека глаза открыты, и он наблюдает за окружающими предметами. Это — оптокинетический (зрительно-двигательный) нистагм, равно как и в том случае, когда человек неподвижен, но движутся рассматриваемые объекты. При вращении же человека с постоянной скоростью при закрытых глазах нистагм отсутствует, он появляется только вначале (положительное ускорение), при остановке (отрицательное ускорение) и некоторое время после нее. Это так называемый вращательный и послевращательный нистагм. Непосредственный механизм его развития отличен от оптокинетического, хотя биологическое значение у них аналогичное. В менее выраженной форме, но по аналогичным закономерностям наблюдаются и движения головы. Однако они очень легко контролируются и подавляются произвольно. Вестибуло-моторные реакции проявляются также и при наклонах головы. Они заключаются в перераспределении мышечного тонуса правой и левой (или передней и задней) сторон тела, сгибателей и разгибателей конечностей. Их значение состоит в сохранении устойчивого состояния при новом положении головы. Все вестибуло-моторные реакции являются отражением функционирования связей между вестибулярными ядрами и двигательными центрами спинного и головного мозга, о которых говорилось ранее. Печальную популярность получили реакции со стороны внутренних органов, поскольку очень многим людям приходилось испытывать неприятные ощущения во время качки на корабле, при «болтанке» самолета, на извилистых дорогах и в некоторых других ситуациях (укачивание, морская болезнь, болезнь движения). Биологическое значение этих реакций, как полагают, заключается в обеспечении повышенной мышечной активности, которая отмечается в таких условиях. Однако их выраженность довольно часто бывает значительно больше, чем это требуется для обеспечения усиленного обмена веществ в работающих мышцах. В таких случаях говорят о повышенной вестибулярной чувствительности или вестибулярной неустойчивости. Таким образом, с функционированием вестибулярного анализатора связаны биологически очень важные виды деятельности — ощущение положения и перемещения тела в пространстве, а также соответствующие им реакции со стороны скелетной мускулатуры и внутренних органов.

Их волоски расположены также в желеобразной массе, в которую включены кристаллы фосфата и карбоната кальция. Эти кристаллы и называют отолитами (в дословном переводе — ушные камни), отсюда и термин — отолитов орган. Принцип действия рецепторов вестибулярного аппарата состоит в том, что они воспринимают силы, которые приводят к деформации волосков чувствительных клеток. В полукружных каналах такая сила возникает, когда имеется угловое ускорение, то есть увеличение или уменьшение скорости вращения. В таких условиях эндолимфа в результате инерции смещает желеобразную массу, в которой находятся волоски. Но если угловая скорость будет постоянной, то деформация волосков не возникает и рецепторы не возбуждаются. Если плоскость вращения точно совпадает с плоскостью одного из полукружных каналов, то возбуждение возникает только в его рецепторах. Гораздо более часты ситуации, когда вовлеченными оказываются все чувствительные клетки в результате разложения сил. Понятно, что при этом степень смещения эндолимфы в каждом из каналов будет зависеть от величины угла между плоскостью вращения и плоскостью полукружного канала. Нетрудно также представить, что угловое ускорение при вращении в некоторых плоскостях будет вызывать смещение эндолимфы на правой и левой сторонах в противоположных относительно ампулы направлениях. Например, по рисунку 20 несложно представить, что при вращении в горизонтальной плоскости с одной стороны смещение зндолимфы будет в направлении ампулы, а с другой — от нее к каналу. Отсюда следует, что деформация волосков рецепторов будет также разнонаправленной. Это обстоятельство обусловливает степень возбуждения рецепторов и по существу представляет собой один из механизмов кодирования информации о направлении ускорения. Если мы теперь рассмотрим устройство рецепторных образований отолитового аппарата (рисунок 21), то нам станет понятным, какие силы они воспринимают. Но сначала заметим, что даже в строго вертикальном положении, когда продольная ось тела совпадает с силой земного притяжения (вверх или вниз головой), отолиты будут то давить на волоски рецепторов, то растягивать их. Совершенно очевидно, что изменение положения головы изменит величину или характер такого воздействия. Вероятно, понятно также, что при прямолинейных ускорениях любого направления возникнут силы инерции, деформирующие волоски. И конечно, такая деформация будет достаточно выраженной при воздействии центробежной силы, даже при вращении с постоянной угловой скоростью. Таким образом, вестибулярный аппарат воспринимает самые различные изменения положения тела (точнее, головы) в пространстве. Рецепторы полукружных каналов реагируют на угловые ускорения любых направлений, а рецепторные клетки отолитового органа на центробежные силы, прямолинейное ускорение и силу земного притяжения. Только равномерное прямолинейное движение не воспринимается рецепторами вестибулярного аппарата. Но если учесть, что мы все время находимся в состоянии равномерного движения и если учесть его физическую природу, то станет понятной биологическая целесообразность отсутствия чувствительности к нему. Вестибулярный аппарат представляет собой периферическую воспринимающую часть сложной афферентной системы, обозначаемой как вестибулярный анализатор. Вместе с характерными для всех сенсорных систем признаками нейрональной организации для вестибулярного анализатора свойственно и некоторое своеобразие. Оно заключается в хорошо выраженных связях вестибулярных афферентных структур с двигательными и вегетативными ядрами, то есть такими участками центральной нервной системы, которые регулируют деятельность скелетной мускулатуры и внутренних органов. Специфический сенсорный путь идет через зрительный бугор в височную область коры, функционирование которой и обусловливает формирование соответствующих субъективных ощущений. Специфическая сенсорная функция вестибулярного анализатора заключается в формировании ощущений относительно положения и перемещения нашего тела. Эти ощущения не столь разнообразны, как зрительные и слуховые, но биологически достаточно существенны. Их весьма трудно описать, но каждому очень хорошо знакомы те ощущения, которые возникают при увеличении или уменьшении скорости автомобиля, при начале движения лифта (вверх или вниз), на виражах и, наконец, даже при вращении во время игр или танцев. Всем известно, что эти ощущения достаточно точно отражают те изменения, которые происходят с нашим телом относительно какого-либо исходного положения. Своеобразным сенсорным феноменом вестибулярного анализатора является так называемая иллюзия противовращения, возникающая после остановки вращательного движения тела. Это ощущение, очевидно, также знакомо очень многим. Абсолютную чувствительность вестибулярного анализатора характеризуют минимальными, то есть пороговыми, величинами воспринимаемых факторов. Для углового ускорения порог составляет 0,015-0,05 радиан на секунду в квадрате, для прямолинейного — 2-20 сантиметров на секунду в квадрате, при наклонах головы пороговая величина равна примерно 1 градусу при наклонах в сторону и 1,5-2 градуса при наклонах вперед и назад. Центробежная сила воспринимается при ее значениях 0,005-0,01 g. Как и в случае других афферентных систем, чувствительность вестибулярного анализатора весьма высока и позволяет улавливать самые незначительные изменения в положении тела в целом или головы. Например, в определенных условиях мы воспринимаем колебания головы, обусловленные пульсацией крови. Очень хорошо мы ощущаем также тряски и вибрации, встречающиеся в быту и при езде на городском транспорте в самых благоприятных условиях. Существенное значение в поддержании постоянной чувствительности нашей вестибулярной сенсорной системы имеет ее низкая адаптируемость, то есть специфические ощущения сохраняются практически на протяжении всей длительности действия раздражающего фактора, сколь бы долго оно ни продолжалось, и абсолютная чувствительность при этом меняется мало. Таким образом, ощущения, возникающие в результате функционирования вестибулярного анализатора, представляют собой субъективную оценку действующих на тело человека ускорений, центробежной и гравитационных сил. Они совершенно естественны и биологически целесообразны. Но их нельзя путать с неприятными ощущениями, которые возникают иногда у многих людей при воздействии комплекса факторов, связанных с передвижением в различных видах транспорта (болезнь движения). Если меняется привычное соотношение между различными субъективными ориентирами в пространстве, то это может привести к развитию своеобразных иллюзий. Ведущей при этом является афферентная импульсация с отолитового аппарата. Например, очевидно, многие замечали, что при крутом вираже самолета линия горизонта и земная поверхность человеку представляются неестественно наклоненными в сторону. Возникающая в таком случае центробежная сила как бы заменяет, имитирует силу земного притяжения, что и приводит к кажущемуся искажению. Следует заметить, что иллюзии подобного рода сильно выражены у пассажиров, но не у пилотов. У них длительная практика «исправила» такие искажения и восстановила соответствие между ощущениями и реальной действительностью. В очень своеобразной ситуации оказывается вестибулярный анализатор человека, когда исчезают привычные для него силы земного притяжения, то есть в невесомости. О возникающих при этом ощущениях теперь все хорошо знают по прямым репортажам из космоса. Но необходимо помнить, что космос — пока удел избранных, а космонавты — люди, прошедшие специальный отбор и тренировку. И даже у них первый период пребывания в невесомости сопровождается определенными сенсорными расстройствами. Специальные эксперименты на животных показывают, что в таких условиях в начальный период весьма существенно меняется нервная импульсация в волокнах, отходящих от рецепторов отолитового аппарата. Однако спустя некоторый промежуток времени как субъективные ощущения, так и объективные признаки возвращаются к исходному уровню. Раздражители, падающие на вестибулярный анализатор, вместе с рассмотренными ощущениями обусловливают возникновение специфических рефлекторных реакций со стороны мышечной системы человека. Биологический смысл такого рода реакций заключается в перераспределении мышечного тонуса и двигательных актах, направленных главным образом на противодействие тем силам, которые их вызвали. В частности, если во время виража центробежная сила удаляет тело человека от центра вращения, то повышается тонус мышц на стороне, обращенной к центру, что препятствует такому отклонению. Понаблюдайте за своим поведением в момент начала движения лифта. Возникают так называемые «лифтные реакции». При движении кабины вниз человек слегка приподнимается, как бы стремясь остаться в прежнем положении. При начале движения кабины вверх наблюдается двигательная реакция противоположного направления, но аналогичного биологического смысла. По такой же закономерности тело отклоняется назад при ускорении, направленном вперед, и вперед — при противоположном направлении ускорения. Правда, в таких случаях проявляет себя инерция покоя и движения, но изменение тонуса мышц выявляется и в объективном физиологическом наблюдении. При вращательных и прямолинейных движениях возникает своеобразная глазодвигательная реакция. Это так называемый нистагм. Конкретный смысл данного слова (от греческого nystagmos — дремота) плохо связан с существом такой глазодвигательной реакции. Дело заключается в том, что во время сна наблюдаются быстрые движения глаз, которые, кстати говоря, являются признаком очень своеобразной стадии сна — парадоксального сна, практически всегда наблюдающегося в нормальных условиях. Однако при движении эта реакция направлена на сохранение фиксации глазом уходящих из поля зрения объектов. Вот поэтому в нистагме различают медленный компонент, по направлению совпадающий с направлением движения, и быстрый компонент, при помощи которого глаз возвращается в исходное положение. Однако при равномерном (прямолинейном или вращательном) движении нистагм возникает в том случае, если у человека глаза открыты, и он наблюдает за окружающими предметами. Это — оптокинетический (зрительно-двигательный) нистагм, равно как и в том случае, когда человек неподвижен, но движутся рассматриваемые объекты. При вращении же человека с постоянной скоростью при закрытых глазах нистагм отсутствует, он появляется только вначале (положительное ускорение), при остановке (отрицательное ускорение) и некоторое время после нее. Это так называемый вращательный и послевращательный нистагм. Непосредственный механизм его развития отличен от оптокинетического, хотя биологическое значение у них аналогичное. В менее выраженной форме, но по аналогичным закономерностям наблюдаются и движения головы. Однако они очень легко контролируются и подавляются произвольно. Вестибуло-моторные реакции проявляются также и при наклонах головы. Они заключаются в перераспределении мышечного тонуса правой и левой (или передней и задней) сторон тела, сгибателей и разгибателей конечностей. Их значение состоит в сохранении устойчивого состояния при новом положении головы. Все вестибуло-моторные реакции являются отражением функционирования связей между вестибулярными ядрами и двигательными центрами спинного и головного мозга, о которых говорилось ранее. Печальную популярность получили реакции со стороны внутренних органов, поскольку очень многим людям приходилось испытывать неприятные ощущения во время качки на корабле, при «болтанке» самолета, на извилистых дорогах и в некоторых других ситуациях (укачивание, морская болезнь, болезнь движения). Биологическое значение этих реакций, как полагают, заключается в обеспечении повышенной мышечной активности, которая отмечается в таких условиях. Однако их выраженность довольно часто бывает значительно больше, чем это требуется для обеспечения усиленного обмена веществ в работающих мышцах. В таких случаях говорят о повышенной вестибулярной чувствительности или вестибулярной неустойчивости. Таким образом, с функционированием вестибулярного анализатора связаны биологически очень важные виды деятельности — ощущение положения и перемещения тела в пространстве, а также соответствующие им реакции со стороны скелетной мускулатуры и внутренних органов.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Мышечное чувство. Даже с закрытыми глазами человек чувствует, в каком положении в пространстве находится его тело. Он знает, стоит он или сидит, согнута его рука или она поднята вверх. Это связано с работой специальных рецепторов в мышцах, сухожилиях и суставах, возбуждение которых возникает при растяжении или сокращении мышц (рис. 140). Благодаря импульсам, посылаемым этими рецепторами по нервным волокнам в центральную нервную систему, можно не контролируя движения зрением менять позу или положение тела или с закрытыми глазами точным движением пальца руки коснуться кончика носа. Люди, у которых нарушено мышечное чувство, теряют точность движения. У таких людей при ориентировке в пространстве главную роль играет зрение.

Вследствие разной инерции эндолимфы и купулы при ускорении происходит смещение купулы, а сопротивление трения в тонких каналах служит демпфером (глушителем) всей системы. Овальный мешочек (утрикулюс) играет ведущую роль в восприятии положения тела и, вероятно, участвует в ощущении вращения. Круглый мешочек (саккулюс) дополняет овальный и, по-видимому, необходим для восприятия вибраций.

Вестибулярный аппарат большинства нетренированных животных можно кратковременно запутать, при этом животное теряет ориентацию в пространстве. Обычно для обмана вестибулярного аппарата достаточно вращать животное некоторое время, после чего организму будет казаться, что земля под ним качается. Вестибулярный аппарат людей, находящихся в состоянии невесомости, не функционирует в полной мере и представлен только зрительным анализатором. Похожую ситуацию можно сымитировать, если неожиданно для человека перевернуть его зрительное поле с помощью оптического устройства инвертоскопа. В этом случае проприоцептивные сигналы и сигналы из среднего уха будут указывать на прямое положение тела, а наблюдаемое оптическое поле — на обратное. Вследствие такого конфликта возможна частичная или полная дезориентация. Решение конфликта состоит в последовательном согласовании всех механизмов вестибулярного аппарата с опорой на зрительное поле.

Симптомы нарушения вестибулярного аппарата чаще всего бывают вызваны отеком в области полукружных каналов внутреннего уха, задней черепной ямки с повреждением преддверно-улиткового нерва или его вестибулярных ядер в головном мозге, развитием внутричерепной гипертензии. Патологический процесс, вызывающий развитие симптомов поражения вестибулярного аппарата, может быть опухолевым, воспалительным или сосудистым.

Основные проявления вестибулярных нарушений - это ощущение головокружения и подергивание глазного яблока - нистагм. Кроме того возможны сопутствующие проявления, такие как тошнота, рвота, нарушение равновесия, понижение температуры тела, изменение ритма дыхания, пульса, колебания артериального давления, усиление потоотделения, изменение реакции зрачков на свет, побледнение или покраснение лица, шеи.

2015-05-23

2015-05-23 508

508