Завершив обзор заблуждений, касающихся учения о Троице, мы можем поставить вопрос следующим образом: что еще можно сказать о различиях между Отцом, Сыном и Святым Духом? Если мы говорим, что каждая личность Троицы в полной мере является Богом и что каждая личность в полной мере обладает всеми атрибутами Бога, то есть ли вообще какие-либо различия между этими личностями? Мы не можем сказать, например, что Отец имеет больше власти, или что Он мудрее, чем Сын, или что Отец и Сын мудрее, чем Святой Дух, или что Отец существовал прежде, чем Сын и Святой Дух, так как подобные утверждения отрицали бы полную божественность всех трех личностей Троицы. Однако каковы же различия между этими личностями?

1. Личностям Троицы присущи различные первичные функции в отношении мира. Когда в Писании рассматривается вопрос о том, как Бог относится к миру, как в творении, так и в спасении, о личностях Троицы говорится, что они обладают различными функциями, или главными видами деятельности. Иногда это явление называют «экономикой Троицы», где слово экономика употребляется в своем устаревшем значении: «порядок организации». (В этом смысле люди часто говорят об «экономике домашнего хозяйства», имея в виду не просто финансовые дела семьи, но весь «порядок организации» дома, это слово происходит от греч. слова diKovofiia, «управление домашним хозяйством; порядок; устройство», которое образовано от корня огкод, «дом». — Примеч. пер.) «Экономика Троицы» означает, что каждая из трех личностей действует своим, особым образом как в отношении мира, так и в отношении друг друга.

|

|

|

Эти различные функции видны в акте творения. Бог-Отец произнес слова, которые призвали мир к бытию. Но именно Бог-Сын, вечное Слово Божье, осуществил эти повеления. «Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин. 1:3). Кроме того, «Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, — все Им и для Него создано» (Кол. 1:16; см. также: Пс. 32:6,9; 1 Кор. 8:6; Евр. 1:2). Святой Дух также действовал, но иным образом: Он «двигался» или «носился» над поверхностью вод (Быт. 1:2), видимо, поддерживая или являя непосредственное присутствие Бога в его творении (ср. с Пс. 32:6, где выражение «дух уст», вероятно, означает «Дух»; см. также: Пс. 138:7).

Глава 13. Бог в трех лицах: Троица

В труде спасения также присутствуют раздельные функции личностей Троицы. Бог-Отец планировал спасение и послал Своего Сына в мир (Ин. 3:16; Гал. 4:4; Еф. 1:9,10). Сын повиновался Отцу и свершил наше искупление (Ин. 6:38; Евр. 10:5—7 и др.). Бог-Отец не пришел и не умер за наши грехи, не сделал этого и Святой Дух. Это был особый труд Сына. Затем, после того как Сын вознесся на небеса, Святой Дух был послан Отцом и Сыном для того, чтобы Тот применил к нам наше спасение. Иисус говорит: «Утешительже, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое...» (Ин. 14:26), но говориттакже и о том, что Он Сам пошлет Святого Духа: «Если пойду, то пошлю Его к вам» (Ин. 16:7), и о том времени, когда «придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины» (Ин. 15:26). Особая роль Святого Духа заключается также в том, что именно Он даровал нам новое рождение и новую духовную жизнь (Ин. 3:5—8), а также именно Он участвовал в нашем освящении (Рим. 8:13; 15:16; 1 Пет. 1:2) и Он дал нам силу на служение (Деян. 1:8; 1 Кор. 12:7—11). Судя по всему, в целом труд Святого Духа заключается в завершении того, что было запланировано Богом-Ошом и начато Богом-Сыном. (О труде Святого Духа см. в гл. 29.)

|

|

|

Таким образом, мы можем сказать, что роль Отца в творении и спасении заключалась в планировании, управлении и в том, что Он послал Сына и Святого Духа. Это неудивительно, так как из этого очевидно, что Отец и Сын относятся друг к другу, как отец и сын относятся друг к другу в человеческой семье: отец повелевает и властвует над сыном, а сын повинуется и исполняет повеления отца. Святой же Дух повинуется повелениям как Отца, так и Сына.

Таким образом, хотя личности Троицы и равны по своим атрибутам, они все же различаются в их отношении к творению. Сын и Святой Дух по божественности равны Богу-Отцу, но они подчинены Ему по своей роли.

Более того, эти различия в ролях не являются временными, они пребудут вечно. Павел говорит нам, что по окончании последнего суда, когда «последний враг» — смерть — будет истреблен и все будет низвергнуто под ноги Христа, «тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем» (1 Кор. 15:28).

2. Личности Троицы вечно существовали как Отец, Сын и Святой Дух. Но

почему личности Троицы приняли эти различные роли в отношении творения? Случайно ли это? Мог ли Бог-Отец прийти вместо Бога-Сына для того, чтобы умереть за наши грехи? Могли Святой Дух послать Бога-Отца, чтобы Тот умер за наши грехи, а затем послать Бога-Сына, чтобы Тот применил к нам спасение?

Нет, судя по всему, ничего подобного не могло произойти, так как роль повеления, управления и послания свойственна положению Отца, на примере которого основано и человеческое отцовство (Еф. 3:14,15). А роль повиновения, исполнения воли посылающего Отца и откровения нам Бога

Часть П. Учение о Боге

свойственна Сыну, Который назван также Словом Бога (ср.: Ин. 1:1—5,14, 18; 17:4; Флп. 2:5—11). Эти роли нельзя переставить, так как Отец тогда перестал бы быть Отцом, а Сын перестал бы быть Сыном. И по аналогии с этими взаимоотношениями мы можем заключить, что роль Святого Духа также характеризовала Его взаимоотношения с Отцом и Сыном еще до сотворения мира.

Во-вторых, прежде чем Сын пришел на землю, и даже еще до того, как был сотворен мир, во всей вечности Отец был Отцом, Сын был Сыном, а Святой Дух был Святым Духом. Эти взаимоотношения вечны, они не возникли в какой-то период времени. Мы можем утверждать это, в первую очередь исходя из неизменности Бога (см. гл. 10): если теперь Бог существует как Отец, Сын и Святой Дух, то Он всегда существовал как Отец, Сын и Святой Дух. Мы можем прийти к убеждению, что эти взаимоотношения вечны, на основании тех стихов Писания, в которых говорится о взаимоотношениях личностей Троицы до сотворения мира. Например, когда Писание говорит о Божьем труде избрания (см. гл. 31) до сотворения мира, оно говорит, что Отец избирает нас «в» Сыне: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа... Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви» (Еф. 1:3,4). Первичный акт нашего избрания совершается Богом-Отцом, Который рассматривает нас в единении с Христом, или «во Христе», еще прежде нашего существования. О Боге-Отце сказано также: «Кого Он предузнал, тем и предопределил (быть) подобными образу Сына Своего» (Рим. 8:29). Мы читаем также о «предведении [или точнее „предузнании". — Примеч. пер.} Бога-Отца» как об особой Его функции, отличной от функций других двух личностей Троицы (1 Пет. 1:2; ср.: 1:20)29.Даже тот факт, что Отец «отдал Сына Своего единородного» (Ин. 3:16) и «послал... Сына Своего в мир» (Ин. 3:17), указывает на то, что между Отцом и Сыном существовали определенные отношения еще до того, как Христос пришел в мир. Сын стал Сыном не в тот момент, когда Отец послал Его в мир. Великая любовь Бога явлена как раз в том, что Тот, Кто всегда был Отцом, отдал Того, Кто всегда был Его единственным Сыном: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного...» (Ин. 3:16). «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего...» (Гал. 4:4).

|

|

|

Когда Писание говорит о творении, оно вновь говорит о том, что Отец творил через Сына, указывая на определенные взаимоотношения, которые имели место еще до начало творения (см.: Ин. 1:3; 1 Кор. 8:6; Евр. 1:2; Прит. 8:22—31).

29 Другой текст, на основе которого также можно говорить о подобном различии, — это Ин. 17:5. Когда Иисус просит Отца: «Прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира» (Ин. 17:5), то Он подразумевает, что право Отца — даровать славу тому, кому Он пожелает, и что эта слава была дарована Сыну Отцом, поскольку Отец любил Сына до основания мира.

_____________________ Глава 13. Бог в трех лицах: Троица ___________________ 271

Однако нигде в Писании не говорится, что Сын или Святой Дух творили мир через Отца. В этих текстах также подразумеваются взаимоотношения Отца (как инициатора) и Сына (как действующей силы) до творения и считается, что эти взаимоотношения соответствовали тем ролям личностей Троицы, которые они в действительности исполняли.

Таким образом, функции, которые исполняют Отец, Сын и Святой Дух, — это приведенные в действие вечные взаимоотношения между тремя личностями Троицы, которые существовали всегда и будут существовать вечно. Бог всегда существовал как три отдельные личности: Отец, Сын и Святой Дух. Эти различия имеют огромное значение для сущности Бога, и иначе дело обстоять не может.

|

|

|

И наконец, можно сказать, что между Отцом, Сыном и Святым Духом нет различий в божественности, в атрибутах или в сущности. Каждая личность в полной мере является Богом и обладает всеми атрибутами Бога. Единственное различие между лицами Троицы заключается в том, как они соотносятся друг с другом и с творением. В этих взаимоотношениях они исполняют роли, которые свойственны каждой из личностей.

Эту истину о Троице иногда кратко формулируют через выражение «онтологическое равенство при экономической субординации», где слово «онтологический» означает «сущностный»30. Проще эту мысль можно было бы выразить так: «равенство в бытии при соподчиненности ролей». Обе части «этого выражения необходимы для истинного учения о Троице: если нет онтологического равенства, то не все личности в полной мере являются Богом. А если нет экономической субординации31, то нет и внутренне присущих каждой личности особенностей, которые характеризуют отношение этих личностей друг к другу, и получается, что нет трех отдельных лиц Троицы, которые вечно существуют как Отец, Сын и Святой Дух. Например, если Сын вечно не подчинен по своей роли Отцу, то Отец не является вечно «Отцом», а Сын не является вечно «Сыном». Это означало бы, что Троица не существовала вечно.

Поэтому представление о вечном равенстве, в сущности, при соподчинении ролей, было принципиально важным для учения церкви о Троице с тех пор, как оно было включено в Никейский символ веры, в котором о Сыне говорилось: «От Отца рожденного прежде всех веков», а о Святом Духе — «От Отца и Сына исходящего». Поразительно, но в некоторых последних евангельских исследованиях вечное соподчинение ролей между личностями

30 См. выше, где слово «экономика» разъяснено как термин, относящийся к различ

ным ролям или видам деятельности.

31 Понятие «экономическая субординация» следует отличать от ошибочного взгля

да, который получил название «субординационизм», суть которого заключается в мне

нии о том, что Сын и Святой Дух в Своей сущности подчинены Отцу (см. выше, с. 264).

Часть П. Учение о Боге

Троицы отрицается32, хотя очевидно, что это представление было частью учения церкви о Троице (в католицизме, протестантизме и православии), по меньшей мере, со времен Никейского собора (325 г. н. э.). Так, Чарлз Ходж говорит:

Никейское учение включает в себя, во-первых, принцип подчинения Сына — Отцу и Святого Духа — Отцу и Сыну Однако это подчинение не подразумевает приниженности... Подчинение относится лишь к способу существования и действия...

Исповедания веры — это не что иное, как упорядоченное изложение фактов Писания, которые относятся к учению о Троице. Здесь утверждаются личностные различия Отца, Сына и Духа... и их совершенное равенство; равно как подчинение Сына — Отцу и Святого Духа — Отцу и Сыну в том, что касается способа существования и действия. Все это — духовные факты, к которым исповедания веры, о которых идет речь, ничего не прибавляют; именно в этом смысле они были приняты Вселенской церковью2* (курсив мой. — У. Г.).

Также и А. X. Стронг говорит:

Отец, Сын и Святой Дух хотя и равны по сущности и достоинству, определенным образом соотносятся друг с другом в плане личности, служения и действия...

32 См. напр.: Richard and Catherine Kroeger, "Subordinationism" in EDT. Автор пишет,

что они определяют субординационизм как «учение, которое приписывает подчинен

ность в существе, статусе или роли Сына или Святого Духа в Троице. Осужденное на

многочисленных церковных соборах, это учение появлялось в церкви то в одной, то в

другой форме» (р. 1058, выделено мной. — У. Г.). Когда Крюгеры говорят о «подчиненно

сти... роли», они, судя по всему, хотят сказать, что любое утверждение о вечном подчине

нии в роли относится к ереси субординационизма. Но если они действительно имеют это

в виду, то они обвиняют всю ортодоксальную христологию от Никейского исповедания

веры и до наших дней и, таким образом, осуждают учение, которое Чарлз Ходж называ

ет учением «Вселенской церкви».

Также и Миллард Эриксон утверждает, что Христос был лишь временно подчинен по функции в период Своего служения на земле, но нигде не говорит о вечном подчинении по роли Сына — Отцу или Святого Духа — Отцу и Сыну. См.: Millard Erickson. Christian Theology (Grand Rapids: Baker, 1983—1985), pp. 338 and 698; см. также: Millard Erickson. Concise Dictionary of Christian Theology, p. 161.

Роберт Летэм рассматривает эту тенденцию последних евангельских работ как последствие утверждения евангельского феминизма о том, что подчиненная роль неизбежно подразумевает меньшую значимость или меньшее личностное значение (см.: Robert Letham. "The Man-Woman Debate: Theological Comment", WTJ 52:1 [Spring 1990], pp. 65—78). Конечно, если это не является истиной в отношениях между личностями Троицы, то это вовсе необязательно так и в отношениях мужа и жены.

33 Carles Hodge. Systematic Theology (3 vols.; Grand Rapids: Eerdmans, 1970 [reprint; first

published 1871-1873]), 1:460-462.

__________________ Глава 13. Бог в трех лицах: Троица ____________ 273

Принцип подчинения личности Сына — личности Отца, иными словами, определенный порядок личностных взаимоотношений, служения и действия, который позволяет Отцу формально быть первым, Сыну — вторым, а Духу — третьим, ничуть не противоречит идее равенства... Мы искренне признаем вечное подчинение Христа — Отцу, но в то же время считаем, что это подчинение есть подчинение порядка, служения и действия, а не подчинение сущности34 (третий курсив мой. — У. Г.).

3. Как соотносятся три личности с сущностью Бога? У нас остается еще неразрешенный вопрос: в чем различие между «личностью» и «сущностью» в этой дискуссии? Как мы можем утверждать, что Бог — это единое и неделимое существо, и при этом в нем присутствуют три личности?

Во-первых, важно подчеркнуть, что каждая личность в полной мере является Богом; т. е. каждая личность обладает всей полнотой бытия Божьего в самой себе. Сын не является частью Бога или третьей частью Бога, Сын целиком и полностью является Богом, и то же самое справедливо для Отца и Святого Духа. Таким образом, неверно было бы представлять себе Троицу как нечто, изображенное на рис. 13.1, где каждая личность является лишь одной третьей частью сущности Бога.

Мы утверждаем, что личность Отца обладает всей сущностью Бога в самой себе. Также и Сын обладает всей сущностью Бога в Самом Себе, и Святой Дух обладает всей сущностью Бога в Самом Себе. Когда мы говорим об Отце, Сыне и Святом Духе вместе, мы не говорим о Существе, более великом, чем один Отец, или один Сын, или один Святой Дух. Отец — это вся сущность Божья. Сын — это также вся сущность Божья. И Святой Дух — тоже вся сущность Божья.

Рис. 13.1

Вот как об этом говорится в Афанасьевском символе веры:

Всеобщая же вера заключается в том, что мы поклоняемся единому Богу в триединстве и Триединству в едином Божестве, не смешивая ипостаси и не разделяя сущность Божества. Ибо одна ипостась Божества — Отец, другая — Сын, третья же — Дух Святой. Но Божество — Отец,

34 А. Н. Strong. Systematic Theology (Valley Forge, Pa.: Judson, 1907), p. 342.

Часть //. Учение о Боге

Сын и Святой Дух — едино, слава [всех Ипостасей] одинакова, величие [всех Ипостасей] вечно. Каков Отец, таков же и Сын и таков же Дух Святой... Ибо подобно тому, как христианская истина побуждает нас признать каждую Ипостась Богом и Господом, так и всеобщая [кафолическая] вера запрещает нам говорить, что существует три Бога, или три Ibc-пода.

Но если каждая личность — это в полной мере Бог и обладает всей полнотой сущности Бога, то нам также не следует думать, что личностные различия — это какие-то дополнительные атрибуты, прибавленные к существу Бога, как это представлено на рис. 13.2.

Рис. 13.2

Напротив, каждая личность Бога обладает всеми атрибутами Божьими, и ни одна личность не имеет таких свойств, которые не были бы присущи другим личностям Троицы.

|

| Рис. 13.3 |

С другой стороны, мы должны сказать, что личности реальны, это не просто различные перспективы восприятия существа Бога (это означало бы мо-дализм или сабеллианизм, о чем мы говорили выше). Поэтому рис. 13.3также не отражает верного представления о Троице.

_____________________ Глава 13. Бог в трех лицах: Троица ___________________ 275

Нам следует воспринимать Троицу таким образом, чтобы сохранялась реальность трех личностей и каждая личность относилась к другим, как «Я» (первое лицо), «Ты» (второе лицо) и «Он» (третье лицо).

Единственным возможным решением представляется утверждение о том, что различия между личностями — это не различия «сущности», а различия «взаимоотношений». Содержание этих отношений, по сути, далеко отстоит от человеческого опыта, в котором каждая отдельная человеческая «личность» — это также и отдельное существо. Неким образом существо Бога является настолько более великим, чем наше, что в Его единой и неделимой сущности может иметь место межличностное общение, могут пребывать три различные личности.

Так каковы же различия между Отцом, Сыном и Святым Духом? В атрибутах между ними нет никаких различий. Единственное различие между ними относится к сфере их взаимоотношений и к тому, как они относятся к миру. Уникальное качество Отца — это то, как Он, в качестве Отца, относится к Сыну и к Святому Духу. Уникальное качество Сына — это то, каковы Его сыновние отношения. А уникальное качество Духа — это то, как Он участвует в отношениях в качестве Духа35.

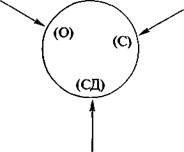

Приведенные ранее рисунки представляли ложные воззрения, которых следует избегать. Следующий рисунок (13.4) может быть полезен в размышлениях о существовании трех личностей в единой и неделимой сущности Бога.

На этом рисунке Отец представлен в виде сектора круга, который помечен буквой О, а также и остальной части круга — двигаясь по часовой стрелке от буквы О; Сын — в виде сектора, который обозначен буквой С, а также и остальной части круга — двигаясь по часовой стрелке от буквы С; Святой Дух — в виде сектора, который обозначен буквами СД, а также и в виде остальной части круга — двигаясь по часовой стрелке от букв СД. Таким образом, здесь показаны три разные личности, но при этом каждая личность полностью и целиком является Богом. Конечно, этот пример несовершенен, так как он не может отобразить бесконечности Бога, Его личностного характера или какие-либо из Его свойств. Кроме того, для понимания требуется несколько точек зрения: пунктирные линии призваны отобразить личностные взаимоотношения, а не разделения в сущности Бога. Таким образом, сам круг представляет собой сущность Бога, тогда как пунктирные линии обозначают такие

35 В некоторых систематических теологиях этим различающимся взаимоотношениям даны названия: «отечество» (или «генерация») Отца, «сыновство» (или «филиация») Сына и «исхождение» (или «спирация») Святого Духа, однако эти термины не означают ничего, кроме «отношений в качестве Отца», «отношений в качестве Сына» и «отношений в качестве Духа». Избегая перегруженности текста специальными терминами, которые не существуют в современном английском языке, я не использовал эти термины в данной главе.

Часть II. Учение о Боге

| формы личностного существования, которые не являются различиями в сущности. Тем не менее этот рисунок может помочь избежать ошибок. |

Рис. 13.4

Наша собственная человеческая личность может дать еще одну слабую аналогию, способную помочь нам осмыслить учение о Троице. Человек может мыслить о различных объектах, которые находятся вне его самого, и, поступая подобным образом, он является субъектом, осуществляющим процесс мышления. Он может также мыслить и о самом себе, и тогда он — объект, в отношении которого осуществляется мышление, в этом случае он является и субъектом и объектом одновременно. Кроме того, он может думать о своих представлениях о себе самом в качестве чего-то третьего, не субъекта и не объекта, а мыслей, которые у него, как у субъекта, возникают о себе, как об объекте. Когда происходит нечто подобное, субъект, объект и мысли — это три разные вещи. И все же каждая вещь неким образом включает в себя всю сущность человека: весь человек является субъектом, весь человек является объектом, а мысли (хотя и в несколько ином смысле) — это мысли обо всем человеке как личности36.

Но если содержание человеческой личности допускает такую степень сложности, то содержание личности Бога должно допускать гораздо более высокую степень сложности. В единой сущности Бога личностная «структура» должна допускать существование трех разных личностей, при том что каждая личность обладает полнотой сущности Божьей в самой себе. Различие между личностями должно быть только во взаимоотношениях, а не в сущности, и все же каждая личность должна реально существовать. Такая трехлич-ностная форма бытия лежит далеко за пределами наших мыслительных способностей. Этот вид существования очень сильно отличается от любого су-

36 Мы уже говорили о том, что ни одна аналогия, иллюстрирующая учение о Троице, не совершенна, недостатки есть и у этой аналогии: человек, о котором идет речь, остается одной личностью; он — не три личности. И его «мысли» не равнозначны всему ему, как личности. Однако эта аналогия полезна в том смысле, что она показывает сложность устройства даже человеческой личности, что ведет к предположению о гораздо большей сложности божественной личности.

Глава 13. Бог в трех лицах: Троица

ществования, которое известно нам из опыта, и очень сильно отличается вообще от чего бы то ни было во вселенной.

Поскольку существование трех личностей в одном Боге — это нечто, лежащее за пределами нашего понимания, христианские богословы стали использовать слово «личность» для описания различий в этих взаимоотношениях не потому, что мы полностью понимаем, что слово «личность» означает в применении к Троице, а чтобы мы могли сказать хоть что-то, а не умолчать об этом вовсе.

4. Можем ли мы понять учение о Троице? Ошибки, допущенные в прошлом, должны быть для нас предостережением. Все они произошли от стремления упростить учение о Троице и сделать его совершенно понятным, убрав из него все таинственное. Мы не можем поступать таким образом. Тем не менее неправильно было бы утверждать, что мы не можем понять учения о Троице в принципе. Безусловно, мы можем понять и усвоить тот факт, что Бог — это три личности, и что каждая личность в полной мере является Богом, и что Бог един. Мы можем знать эти вещи, потому что этому учит нас Библия. Кроме того, мы можем узнать и кое-что о том, каким образом личности Троицы соотносятся друг с другом (см. выше). Но мы не можем до конца понять, как совместить все эти библейские учения. Нас удивляет, как могут существовать три отдельные личности и как при этом каждая личность может обладать полнотой сущности Божьей в себе самой, а Бог в то же время — это единая и неделимая сущность. Этого мы постигнуть не в силах. Для нас в духовном плане даже полезно открыто признавать, что сущность Бога настолько велика, что мы не можем охватить ее разумом. Это смиряет нас пред Богом и поощряет нас поклоняться Ему всем нашим существом.

Однако следует сказать также, что Писание не требует от нас веры в противоречивые факты. Противоречие звучало бы так: «Богедин, и Богнеедин», или: «Бог — это три личности, и Бог — это не три личности», или даже (что схоже с предыдущим утверждением): «Бог — это три личности, и Бог — это одна личность». При этом утверждение «Бог—это три личности, но Богедин» не является противоречием. Это нечто, недоступное нашему пониманию и поэтому являющееся загадкой или парадоксом, но это не должно нас тревожить, поскольку различные аспекты этой загадки изложены в Писании, и поскольку мы — существа конечные, а не всеведущие божества, то всегда (вечно) будут существовать такие вещи, которые мы не в состоянии познать до конца. Луис Беркхоф мудро замечает:

Троица — это тайна... человек не может постичь ее или осмыслить. Она постижима в некоторых аспектах и способах проявления, но не постижима по своей сущностной природе... Главная трудность заключается в понимании того, как взаимоотношения личностей Божества

Часть II. Учение о Боге

относятся к божественной сущности и друг к другу; и эту трудность церковь преодолеть не может, она может лишь пытаться дать правильное определение понятий. Церковь никогда не стремилась объяснить тайну Троицы, она пыталась лишь сформулировать учение о Троице таким образом, чтобы предостеречь верующих от возможных заблуждений37.

Беркхоф говорит также: «Именно в процессе размышления об отношении трех личностей к божественной сущности, все аналогии становятся бесполезны, и мы ясно осознаем тот факт, что Троица — это тайна, которая недоступна нашему пониманию. Сие есть непостижимая слава Божества»38.

2015-06-14

2015-06-14 758

758