Уровнем центрального венозного давления (ЦВД) оценивается перфузионная способность сердца и объем циркулирующей крови.

Самый простой и точный метод определения — с помощью аппарата Вальдмана.

Техника Флеботонометр Вальдмана состоит из штатива с линейной шкалой, передвигающейся с помощью винтовой ручки. В центре шкалы укрепляется стеклянная манометрическая трубка, на нижний конец которой надевается резиновая трубка, соединяющаяся с трехходовым краном. Ко второму выходу этого крана присоединяется резиновая трубка, идущая к стеклянному резервуару вместимостью 100 мл, укрепленному в специальном гнезде на штативе. На третий выход надевается резиновая трубка для присоединения с веной больного. В резервуар заливают изотонический раствор натрия хлорида или дистиллированную воду, которыми, переключая трехходовой кран, заполняют всю систему трубок. Уровень раствора в манометрической трубке устанавливают на нулевой линии шкалы. Резервуар, резиновые трубки, трехходовой кран, капельница, манометрическая трубка должны быть стерильными.

В современных мониторных системах используют тензодатчики. При измерении ЦВД необходимо проследить за тем, чтобы больной находился в горизонтальном положении, нулевое значение шкалы ЦВД устанавливают на уровне правого предсердия. Проекцией правого предсердия на грудную клетку является точка, расположенная на 3/5 диаметра грудной клетки выше горизонтальной плоскости, на которой размещен больной. Конец венозного катетера устанавливают таким образом, чтобы он находился на 2—3 см выше правого предсердия. Нормальное значение ЦВД у взрослых колеблется от 50 до 120 мм вод. ст.

Высокий уровень ЦВД с большими размахами колебаний свидетельствует о слишком глубоком введении катетера, когда он достигает полости правого желудочка - его необходимо подтянуть.

Низкое ЦВД (0-50 мм вод. ст.) свидетельствует о гиповолемии и эффективной работе сердца, необходимо восполнение объема крови. Критической величиной ЦВД является уровень в 15-20 мм вод. ст.

Повышение ЦВД за пределы 100 мм вод. ст. расценивается как признак вероятной недостаточности сердца.

.

32. Определение времени кругооборота крови. Учебник

Время полного кругооборота крови – это время, необходимое для того, чтобы она прошла через большой и малый круги еровообращения.

Применяется ряд способов, принцип которых заключается в том, что в вену вводят какое-либо вещество, не встречающееся обычно в организме, и определяют, через какой промежуток времени оно появляется в одноименной вене другой стороны или вызывает характерное для него действие.

Например, в локтевую вену вводят раствор алкалоида лобелина, действующего через кровь на дыхательный центр продолговатого мозга, и определяют время от момента введения вещества до момента, когда появляется кратковременная задержка дыхания или кашель. Это происходит, когда молекулы лобелина, совершив кругооборот в кровеносной системе, подействуют на дыхательный центр и вызовут изменение дыхания или кашель.

В последние годы скорость кругооборота крови по обоим кругам кровообращения (или только по малому, или только по большому кругу) определяют с помощью радиоактивного изотопа натрия и счетчика электронов. Для этого несколько таких счетчиков помещают на разных частях тела вблизи крупных сосудов и в области сердца. После введения в локтевую вену радиоактивного изотопа натрия определяют время появления радиоактивного излучения в области сердца и исследуемых сосудов.

Время кругооборота крови у человека составляет в среднем примерно 27 систол сердца. При 70-80 сокращениях сердца в минуту полный кругооборот крови происходит приблизительно за 20-23 секунды. Не надо забывать, однако, что скорость течения крови по оси сосуда больше, чем у его стенок, а также, что не все сосудистые области имеют одинаковую протяженность. Поэтому не вся кровь совершает кругооборот так быстро, и указанное выше время является кратчайшим.

Исследования на собаках показали, что 1/5 времени полного кругооборота крови приходится на малый круг кровообращения и 4/5 - на большой круг

Дыхание

33. Исследование показателей вентиляции легких: легочные объемы и емкости, Показатели парциальных давлений и содержания газов крови. Работа 3.17– стр.102 + учебник

Спирометрия, спирография - ЛЕГОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ

(1) дыхательный объем (ДО) – объем воздуха, который мы вдыхаем (и выдыхаем) во время одного спокойного вдоха (и выдоха) – 500 мл. Определяется методом спирометрии.

(2) резервный объем вдоха (РОвд) – объем воздуха, который мы можем вдохнуть после спокойного вдоха – 2000 мл. Определяется методом спирометрии.

(3) резервный объем выдоха (РОвыд) – объем воздуха, который мы можем выдохнуть после спокойного выдоха – 1500 мл. Определяется методом спирометрии.

(4) остаточный объем (ОО) – объем воздуха, который остается в легких после максимального выдоха – 1000 мл. Определяется методом разведения индикатора (гелий).

ЛЕГОЧНЫЕ ЕМКОСТИ (каждая емкость состоит из 2-х и более объемов)

(1) жизненная емкость легких (ЖЕЛ) – максимальный объем воздуха, который мы можем выдохнуть после максимально глубокого вдоха (ДО + РОвд + РОвыд) = 4-5 литров (значение: показатель общего физического развития). Определяется методом спирометрии.

(2) емкость вдоха – максимальный объем воздуха, который мы можем вдохнуть после спокойного выдоха (ДО + РОвд). Определяется методом спирометрии.

(3) функциональная остаточная емкость (ФОЕ) – объем воздуха, который остается в легких после спокойного выдоха (РОвыд + ОО) = 2500 мл (значение: показатель состояния эластической тяги легких. При снижении ЭТЛ этот показатель увеличивается). Определяется методом плетизмографии, разведения индикатора.

(4) общая емкость легких (ОЕЛ) – объем воздуха, который находится в легких после максимально глубокого вдоха (сумма всех 4-х объемов) = 5-6 литров. Определяется методом плетизмографии, разведения индикатора.

ПАРЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ГАЗОВ (рО2 и рСО2) В ГАЗОВЫХ СМЕСЯХ – часть общего давления газовой смеси, которая приходится на долю каждого газа (в соответсвии с его % объемом). Измеряется в мм рт.ст. Например: (1) Парциальное давление кислорода в атмосферном воздухе = 21% от 760 мм рт.ст = 760:100 х 21 = 159 мм рт.ст. (2) Парциальное давление кислорода в альвеолярном воздухе = 14% от 713 мм рт.ст. = 100 мм рт.ст. (Альвеолярный воздух всегда насыщен парами воды. Парциальное давление водяных паров 47 мм рт.ст. Значит на газовую смесь приходится 760 – 47 = 713 мм рт.ст). Парциальное давление углекислого газа в альвеолярном воздухе = 5.5% от 713 = 40 мм рт.ст.

ПАРЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (НАПРЯЖЕНИЕ) ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ЖИДКОСТИ. Часть молекул газа, находящегося над жидкостью, растворяется в ней. Парциальное давление газа, растворенного в жидкости, всегда соответствует парциальному давлению данного газа, находящегося над жидкостью. Поэтому парциальное давление кислорода в артериальной крови такое же, как и парциальное давление кислорода в альвеолярном воздухе, а именно: 100 мм рт.ст. Парциальное давление углекислого газа в артериальной крови такое же, как и парциальное давление углекислого газа в альвеолярном воздухе, а именно: 40 мм рт.ст.

34. Содержание и парциальное давление О2 и СО2 в атмосферном, альвеолярном и выдыхаемом воздухе учебник

СОСТАВ АТМОСФЕРНОГО, ВЫДЫХАЕМОГО И АЛЬВЕОЛЯРНОГО ВОЗДУХА

(% соотношение объемов разных газов в газовых смесях):

| атмосферный | выдыхаемый | альвеолярный | |

| Кислород | 21% | 16% | 14% |

| Углекислый газ | - | 4% | 5.5% |

Примечание: выдыхаемый воздух является смесью альвеолярного воздуха (350 мл) и атмосферного воздуха (150 мл мертвого пространства), поэтому его состав отличается от состава альвеолярного воздуха.

ГАЗООБМЕН: если парциальное давление газа над жидкостью увеличится, дополнительное число молекул газа диффундирует в жидкость и растворяется в ней. Если парциальное давление газа над жидкостью уменьшится, какое-то число молекул газа выйдет из жидкости – и парциальное давление газа, растворенного в жидкости, уменьшится. Происходит газообмен: газ из области с высоким парциальным давлением диффундирует в область с низким парциальным давлением. Таким образом, (1) в газообмене участвуют только свободно растворенные молекулы газа, (2) в основе газообмена лежит диффузия молекул газа из одной среды в другую, (3) движущей силой диффузии является разность парциального давления газа.

газообмен в легких газообмен в тканях

| венозная кровь | альвеолярный воздух | артериальная кровь | ткани |

| рО2 = 40 |

рО2 = 100 рО2 = 100

|

рО2 = 100 рО2 = 100

| рО2 = 10-20 |

| рСО2 = 46 |

рСО2 = 40 рСО2 = 40

|

рСО2 = 40 рСО2 = 40

| рСО2 = 50-60 |

35. Сатурационная кривая, характеризующая насыщение крови кислородом учебник

Соединяясь с гемоглобином (Нb), O2 образует легко диссоциирующее соединение — оксигемоглобин: O2+Hb↔HbO2

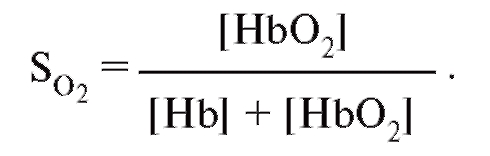

Чтобы лучше представить свойства реакции связывания О2 гемоглобином, принимают во внимание только концентрацию О2, связанного с гемоглобином, это значит, концентрацию оксигенированного гема в гемоглобине (HbO2). Ее можно соотнести к кислородной емкости крови, что значит к общей, способной к связыванию, концентрации гемоглобина, и таким образом, получить насыщение О2:

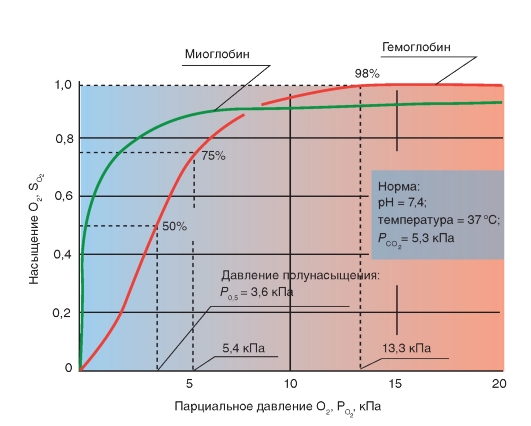

Рис.1 демонстрирует кривую связывания гемоглобина, как зависимость насыщения гемоглобина кислородом от РО2 (сатурационная кривая О2). Важным параметром для описания этой кривой является Р0.5, что соответствует РO2 при

половинном насыщении гемоглобина (SO2 = 0,5). В человеческой крови Р0,5 = 3,6 кПа = 27 мм рт.ст.

S-образная форма кривой связывания О2 основана на взаимодействии четырех субъединиц, составляющих тетрамер гемоглобина. Присоединение О2 к гему одной субъединицы повышает аффинность (сродство) для соединения О2 с остальными субъединицами. Кривая связывания О2 мономерным миоглобином - протеином, связывающим О2 в мышечных клетках, является, напротив, гиперболической, что можно вывести из одноступенчатой реакции Mb + O2 = MbO2.

S-образная форма кривой связывания гемоглобином О2 имеет большое значение для транспортной функции крови. В области значений РО2, выше, чем 8 кПа, кривая плоская и изменение РО2 только немного меняют насыщение кислородом. Это область нормальных значений альвеолярного РО2, которое может немного снижаться без заметного уменьшения насыщения гемоглобина кислородом в крови капилляров легких. При увеличении альвеолярного РО2 (например, при дыхании воздухом, обогащенным О2) кровь принимает небольшое количество кислорода, так как уже при дыхании атмосферным воздухом гемоглобин почти полностью насыщен кислородом. Отвесный спад в нижней области кривой связывания гарантирует, с другой стороны, что РО2 в капиллярной крови периферических тканей, несмотря на отдачу О2, остается достаточно высоким, чтобы обеспечить ткани О2 путем диффузии.

Рис. 1. Сатурационная кривая О2.

Кривая связывания О2 крови (оранжевая кривая). Показана зависимость между насыщением гемоглобина О2 (SO2) от РО2, так что кривая отражает кислородную емкость крови при разных значениях РО2. Кривая имеет S-образную форму и парциальное давление полунасыщения (Р0,5) в 3,6 кПа. Далее при увеличении значения РО2 насыщение гемоглобина кислородом увеличивается от 75 до 98%. Кривая действительна для приведенных значений, характерных для нормальной артериальной крови. Для сравнения приведена кривая связывания кислорода миоглобином, имеющая форму гиперболы (зеленая кривая). Как видно из нижнего участка зеленой кривой, одинаковой с артериальной кровью (оранжевая кривая), SO2 достигается при меньших значениях РО2. Как видно из верхнего участка зеленой кривой, насыщение SO2 мало зависит от РО2

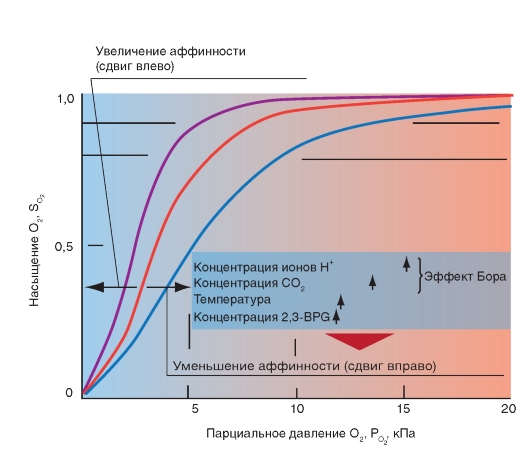

Изменение сродства гемоглобина к кислороду

Ряд факторов влияет на аффинность гемоглобина к О2, т.е. на насыщение гемоглобина кислородом при данном РО2. При этом, в первую очередь, изменяется положение кривой и гораздо меньше форма кривой - сдвиг вправо (повышенный Р0.5), сдвиг влево (пониженный Р0,5).

Повышение температуры приводит к понижению аффинности, т.е. приводит к сдвигу кривой связывания вправо (рис. 2). Наоборот, охлаждение вызывает сдвиг кривой влево

Более важным является влияние концентрации ионов Н+ и РСО2. Повышение концентрации ионов Н+ (понижение рН) вызывает снижение аффинности гемоглобина к кислороду (сдвиг кривой вправо), понижение концентрации ионов Н+ вызывает повышение аффинности гемоглобина к кислороду.

Рис. 2. Факторы влияющие на аффинность гемоглобина к О2.

Уменьшение аффинности означает, что при одинаковом РО2 Hb способен связывать О2 в меньшей степени; кривая при этом сдвигается вправо. Причиной этого является повышение ряда факторов в эритроците (t°, рН, CO2 и т.п.). Уменьшение этих факторов влияет, наоборот, на повышение аффинности, т.е. сдвиг кривой влево

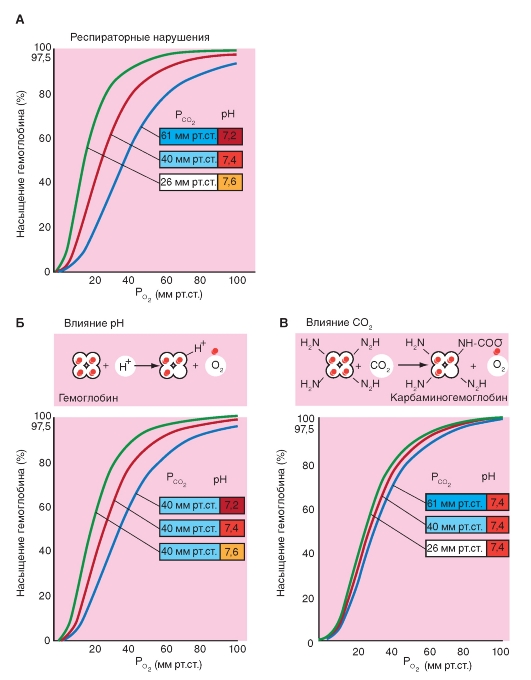

Рис. 3. Сдвиги сатурационной кривой О2 при ряде воздействий.

А - эффекты респираторных нарушений, связанные с изменением рСО2 и рН. Б - сдвиги сатурационной кривой при изменения рН, но при неизменном рСО2. В - сдвиги сатурационной кривой при изменения рCO2, но при неизменном рН

36. Кривая диссоциации оксигемоглобина и факторы на нее учебник

2015-06-16

2015-06-16 6043

6043