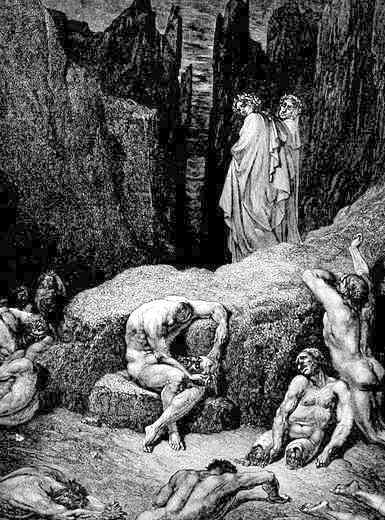

Круг восьмой – Девятый ров (окончание) – Десятый ров – Поддельщики металлов

Вид этих толп и этого терзанья

Так упоил мои глаза, что мне

Хотелось плакать, не тая страданья.

«Зачем твой взор прикован к глубине?

Чего ты ищешь, – мне сказал Вергилий, –

Среди калек на этом скорбном дне?

Другие рвы тебя не так манили;

Знай, если душам ты подводишь счет,

Что путь их – в двадцать две окружных мили.

Уже луна у наших ног плывет;

Недолгий срок осталось нам скитаться,

И впереди тебя другое ждет».

Я отвечал: «Когда б ты мог дознаться,

Что я хотел увидеть, ты и сам

Велел бы мне, быть может, задержаться».

Так говоря в ответ его словам,

Уже я шел, а впереди вожатый,

И я добавил: «В этой яме, там,

Куда я взор стремил, тоской объятый,

Один мой родич[411] должен искупать

Свою вину, платя столь тяжкой платой».

И вождь: «Раздумий на него не трать;

Что ты его не встретил, – нет потери,

И не о нем ты должен помышлять.

Я видел с моста: гневен в высшей мере,

Он на тебя указывал перстом;

Его, я слышал, кто-то назвал Джери.

Ты в это время думал о другом,

Готфорского приметив властелина,[412]

И не видал; а он ушел потом».

И я: «Мой вождь, насильная кончина,

Которой не отмстили за него

Те, кто понес бесчестье, – вот причина

Его негодованья; оттого

Он и ушел, со мною нелюдимый;

И мне тем больше стало жаль его».

Так говоря, на новый свод взошли мы,

Над следующим рвом, и, будь светлей,

Нам были бы до самой глуби зримы

Последняя обитель Злых Щелей[413]

И вся ее бесчисленная братья;

Когда мы стали, в вышине, над ней,

В меня вонзились вопли и проклятья,

Как стрелы, заостренные тоской;

От боли уши должен был зажать я.

Какой бы стон был, если б в летний зной

Собрать гуртом больницы Вальдикьяны,

Мареммы и Сардиньи[414] и в одной

Сгрудить дыре, – так этот ров поганый

Вопил внизу, и смрад над ним стоял,

Каким смердят гноящиеся раны.

Мой вождь и я сошли на крайний вал,

Свернув, как прежде, влево от отрога,

И здесь мой взгляд живее проникал

До глуби, где, служительница бога,

Суровая карает Правота

Поддельщиков, которых числит строго.

Едва ли горше мука разлита

Была над вымирающей Эгиной[415],

Когда зараза стала так люта,

Что все живые твари до единой

Побило мором, и былой народ

Воссоздан был породой муравьиной,

Как из певцов иной передает, –

Чем здесь, где духи вдоль по дну слепому

То кучами томились, то вразброд.

Кто на живот, кто на плечи другому

Упав, лежал, а кто ползком, в пыли,

По скорбному передвигался дому.

За шагом шаг, мы молчаливо шли,

Склоняя взор и слух к толпе болевших,

Бессильных приподняться от земли.

Я видел двух, спина к спине сидевших,

Как две сковороды поверх огня,

И от ступней по темя острупевших.

Поспешней конюх не скребет коня,

Когда он знает – господин заждался,

Иль утомившись на исходе дня,

Чем тот и этот сам в себя вгрызался

Ногтями, чтоб на миг унять свербеж,

Который только этим облегчался.

Их ногти кожу обдирали сплошь,

Как чешую с крупночешуйной рыбы

Или с леща соскабливает нож.

«О ты, чьи все растерзаны изгибы,

А пальцы, словно клещи, мясо рвут, –

Вождь одному промолвил, – не могли бы

Мы от тебя услышать, нет ли тут

Каких латинян? Да не обломаешь

Вовек ногтей, несущих этот труд!»

Он всхлипнул так: «Ты и сейчас взираешь

На двух латинян и на их беду.

Но кто ты сам, который вопрошаешь?»

И вождь сказал: «Я с ним, живым, иду

Из круга в круг по темному простору,

Чтоб он увидел все, что есть в Аду».

Тогда, сломав взаимную опору,

Они, дрожа, взглянули на меня,

И все, кто был свидетель разговору.

Учитель, ясный взор ко мне склоня,

Сказал: «Скажи им, что тебе угодно».

И я, охотно волю подчиня:

«Пусть память ваша не прейдет бесплодно

В том первом мире, где вы рождены,

Но много солнц продлится всенародно!

Скажите, кто вы, из какой страны;

Вы ваших омерзительных мучений

Передо мной стыдиться не должны».

«Я из Ареццо; и Альберо в Сьене, –

Ответил дух, – спалил меня, хотя

И не за то, за что я в царстве теней.

Я, правда, раз ему сказал, шутя:

«Я и полет по воздуху изведал»;

А он, живой и глупый, как дитя,

Просил его наставить; так как Дедал

Не вышел из него, то тот, кому

Он был как сын, меня сожженью предал.

Но я алхимик был, и потому

Минос, который ввек не ошибется,

Меня послал в десятую тюрьму».[416]

И я поэту: «Где еще найдется

Народ беспутней сьенцев? И самим

Французам с ними нелегко бороться!»

Тогда другой лишавый,[417] рядом с ним,

Откликнулся: «За исключеньем Стрикки,

Умевшего в расходах быть скупым;[418]

И Никколо, любителя гвоздики,

Которую он первый насадил

В саду, принесшем урожай великий;[419]

И дружества[420], в котором прокутил

Ашанский Качча[421] и сады, и чащи,

А Аббальято[422] разум истощил.

И чтоб ты знал, кто я, с тобой трунящий

Над сьенцами, всмотрись в мои черты

И убедись, что этот дух скорбящий –

Капоккьо, тот, что в мире суеты

Алхимией подделывал металлы;

Я, как ты помнишь, если это ты,

Искусник в обезьянстве был немалый».[423]

2015-06-16

2015-06-16 182

182