| КЛЕТОЧНЫЙ СОК - | - ЖИДКОСТЬ, НАХОДЯЩАЯСЯ В ВАКУОЛЯХ ЖИВЫХ КЛЕТОК |

Химический состав

Вода

Неорганические вещества

Органические вещества

Органические кислоты

НООС – СООН

СООН – СН(ОН) – СН(ОН) – СООН

СООН – СН(ОН) – СН(ОН) – СООН

Углеводы

Гликозиды

Танниды (дубильные вещества)

Алкалоиды

Пигменты

Пектиновые

вещества

Углеводы

Гликозиды

Танниды (дубильные вещества)

Алкалоиды

Пигменты

Пектиновые

вещества

| Обычно имеет кислую реакцию, редко нейтральную, еще реже щелочную (сем. Тыквенные: огурец, тыква, дыня). 70-95% Минеральные соли: Na+, K+, Ca+, Mg+, NO3-, PO43-, I-, Br- и т.д. Органические кислоты, углеводы, гликозиды, танниды, пигменты, алкалоиды, белки, ферменты, витамины и др. – находятся в свободном виде и в виде кислых солей. Именно они придают клеточному соку кислую реакцию. Наиболее распространенными в клеточном соке являются щавелевая, яблочная, винная и лимонная. Щавелевая кислотаполучила свое название от щавеля, в листьях которого она находиться в большом количестве. Встречается также у солянок, ревеня, кислицы. В клетках растений часто откладываются кальциевые соли щавелевой кислоты – оксалаты. Яблочная кислота находится в яблоках (антоновка), плодах рябины, малины, вишни, брусники, клюквы, томата, листьях ревеня. Винная кислота – преобладает в плодах винограда и малины, есть в плодах томата, ананаса и др. растений. Лимонная кислота – преобладает в растениях южных широт. Ее много в плодах лимона (до 9%) и др. цитрусовых. Есть она также в плодах лимонника, смородины, крыжовника, земляники, персика, клюквы. Добывается лимонная кислота главным образом из листьев табака, где ее содержится 8-14%. Соли лимонной кислоты называются цитраты. Цитрат натрия используется для консервирования крови. Из других кислот можно указать янтарную (в плодах смородины и земляники), салициловую (в плодах малины), бензойную (в плодах брусники и клюквы). Обычно в клетках сочных плодов содержится несколько различных кислот. Однако количество и состав их непостоянен. В процессе созревания плодов органические кислоты превращаются в запасные или ароматические вещества. Физиологическая роль органических кислот в клетках растений разнообразна. Отчасти они играют роль фитонцидови антибиотиков, защищая растения от поражения грибными, вирусными и бактериальными заболеваниями. Кроме того, они участвуют в цикле Кребса и играют большую роль в процессе дыхания. – составляют значительную часть вакуолярного сока. Представлены главным образом сахарами и обусловливают сладкий вкус клеточного сока. Они являются запасными веществами клетки. Из растворимых углеводов широко представлены моносахариды (глюкоза, фруктоза) и дисахариды (сахароза). Глюкоза – С6Н12О6 – встречается чаще всего в плодах растений, входит в состав меда. Больше всего ее содержится в плодах винограда, поэтому ее еще называют виноградный сахар. В растениях глюкоза образуется в процессе фотосинтеза. Затем она превращается в первичный крахмал. Ночью первичный крахмал гидролизуется до глюкозы и транспортируется в другие органы, где образуется вторичный крахмал. Глюкоза – это основной субстрат, используемый для дыхания клетки. Глюкоза входит в состав других веществ клеточного сока: гликозидов, таннидов и др. Глюкоза широко применяется в медицине. Реактивом для выявления глюкозы является фелингова жидкость (щелочной раствор окиси меди), который при соединении с глюкозой дает красный осадок закиси меди. Фруктоза (плодовый сахар) является изомером глюкозы и отличается более сладким вкусом. Преобладает в зрелых плодах, содержится в меде. По мере созревания плодов глюкоза переходит во фруктозу и плоды становятся слаще. Сахароза – дисахарид – С12Н22О11 – состоит из 1 молекулы глюкозы и 1 молекулы фруктозы. Встречается во многих растениях, но особенно много ее в корнеплодах сахарной свеклы (до 26%) и стеблях сахарного тростника (до 20%), из которых и добывается сахароза. Много ее в плодах дыни и арбуза. В растениях сахароза является запасным питательным веществом, а для человека – одним из важных продуктов питания. Из полисахаридов в клеточном соке встречается инулин – (С6Н10О5)n – изомер крахмала, растворимый в воде, но не растворимый в спирте. В спирте инулин образует сферические кристаллы с радиально расположенными игольчатыми кристалликами. Не окрашивается йодом, не образует клейстер. Инулин характерен для растений сем. Сложноцветных. Больше всего его в подземных частях растения: корнях, корневищах, клубнях (георгин, земляная груша, цикорий, одуванчик). Впервые инулин был обнаружен в корневище девясила (Inula helenium), от латинского названия которого он и получил свое название. При гидролизе инулин превращается во фруктозу. - представляют собой производные углеводов, являются соединениями сахаров со спиртами, альдегидами, фенолами и другими безазотистыми органическими веществами. Гликозиды накапливаются в клеточном соке как запасные вещества, в некоторых случаях как ядовитые. Они участвуют в окислительных процессах клетки и образовании дубильных веществ. Под действием ферментов и при соприкосновении с воздухом гликозиды легко распадаются на составляющие вещества, при этом выделяется приятный аромат, например при заварке чая, кофе, какао. Аромат сена, горчицы, ванили также обусловлен распадом гликозидов. Из ядовитых гликозидов следует указать амигдалин, содержащийся в семенах косточковых (миндаль, персики, абрикос, вишня, слива, груша, яблоня). Амигдалин под действием специального фермента эмульсина разлагается на глюкозу, бензойный альдегид (пахнущий миндалем) и синильную кислоту, являющуюся сильнейшим ядом. В клеточном соке растений сем. Пасленовых (картофель, томат и др.) содержится ядовитый гликозид соланин, а у растения донник – гликозид кумарин. Гликозиды используются в технике и медицине. Из лекарственных растений, содержащих гликозиды, важное значение в медицине имеют цветы ландыша (конваллотоксин), листья перстянки (дигитоксин), трава адониса (адонидин), семена строфанта (строфантин). Гликозиды этих растений стимулируют работу сердца и их называют сердечными гликозидами. Особую группу гликозидов составляют сапонины, растворы которых обладают способностью пениться при взбалтывании. Сапонины содержатся у солодки, мыльнянки, сенеги, истода. Эти растения используются в медицине в качестве отхаркивающих средств. - это сложные органические вещества, близкие к гликозидам, являются фенольными производными. Они имеют кислую реакцию, вяжущий вкус и обладают антисептическими свойствами. Танниды являются обычными компонентами клеточного сока, накапливаются во всех клетках, могут пропитывать клеточные стенки или находиться в специальных вместилищах. Безводные производные таннидов – флобафены – представляют собой аморфные вещества желтого, красного или коричневого цвета. Они хорошо заметны на срезах под микроскопом в виде зернистых скоплений или телец различных размеров. Много дубильных веществ содержится в коре и почках дуба и каштана (10-20%), эвкалипта(до 50%), ивы (9-13%), листьях чая(15-20%), листьях и корневищах бадана (20%), почках тополя, плодах хурмы, айвы, мушмулы, кизила, околоплоднике граната. Особенно много дубильных веществ в галловых наростах листьев древесных растений. В галлах листьев дуба (чернильные орешки) до 75%. Дубильные вещества используются в медицине как вяжущее средство при воспалении слизистых оболочек, в текстильном производстве – для окраски тканей в темно-коричневый цвет, в кожевенном производстве – для дубления кожи. Реактивом на танниды являются соли железа (FeCl3), которые окрашивают их в темно-фиолетовый или темно-зеленый цвет. В организме растения танины выполняют важные функции: Ø запасные вещества Ø участвуют в метаболизме углеводов Ø образуют коллоидные растворы, поддерживающие гомогенность цитоплазмы и защищающие ее от обезвоживания. - азотсодержащие сложные органические вещества. Свойства: бесцветные, горькие на вкус, большинство растворимо в воде, все растворимы в спирте, эфире, хлороформе, являются слабыми щелочами, с кислотами образуют соли. В растительной клетке образуются в качестве конечных продуктов белкового обмена веществ. Реактивом для обнаружения алкалоидов является раствор иодида или нитрата висмута в растворе KI. Этот реактив осаждает алкалоиды в водном растворе (коричнево-красная окраска). Алкалоиды оказывают очень сильное физиологическое действие на организм человека, животных и бактерий, особенно на нервную систему. Достаточно назвать такие алкалоиды как морфин, кокаин, являющиеся сильнейшими наркотиками, а также широко используемые в быту кофеин и никотин. Многие алкалоиды являются сильнейшими ядами. Например, мускарин и аманитотоксин, которые содержатся в грибе мухоморе. Для растений алкалоиды имеют защитное значение. Алкалоидоносные растений широко распространены среди покрытосеменных. Содержание определенного алкалоида может служить систематическим признаком. Особенно богаты алкалоидами представители семейств: лютиковых, маковых, пасленовых, бобовых, мареновых, лилейных, некоторые сложноцветные (крестовник плосколистный). Из голосеменных алкалоиды есть у тиссаи эфедры. Отсутствуют алкалоиды у розоцветных, губоцветных, злаковых. У низших растений алкалоиды встречаются редко. Алкалоиды встречаются во всех частях растений: корнях, стеблях, листьях, цветках, плодах, семенах. Чаще клеточный сок содержит несколько алкалоидов (в коре хинного дерева около 30, в млечном соке мака – 20, грибе спорынье – 12). Количество и состав алкалоидов зависят от условий произрастания растения и периода онтогенеза. Применение . Алкалоиды широко применяются в быту и медицине. v Листья чая, семена кофейного дерева и африканского растения колы, содержащие алкалоид кофеин, используются для приготовления тонизирующих напитков. v Листья табака, содержащие алкалоид никотин, для курения. v Алкалоид хинин, добываемый из коры хинного дерева, используется для лечения малярии. v Млечный сок мака, называемый опием, содержит алкалоиды морфин, папаверин, кодеин. Морфин используется как болеутоляющее и снотворное, папаверин как болеутоляющее (спазмолитик), кодеин – противокашлевое. v Кокаин, добываемый из южноамериканского кустарника кока, используется для местной анестезии. v Атропин, добываемый из листьев и семян белладонны, дурмана и белены, используется в глазной практике как средство, расширяющее зрачок. Алкалоид пилокарпин (добывается из растений рода Pilocarpus) суживает зрачок. v Алкалоид стрихнин, добываемый из семян чилибухи, используется как средство, возбуждающее нервную систему. Аналогичное применение имеет кофеин. - красящие вещества, специфичные для каждого вида растений. Наиболее распространенными пигментами являются антоцианы(«антос» – цветок, «циан» – синий). Относятся к группе гликозидов. В основе лежит оксибензойная кислота, производные которой – флавоны – в присутствии кислорода и сахаров дают антоцианы. Антоцианы замечательны тем, что способны менять свою окраску в зависимости от рН клеточного сока. В кислой среде (рН≤3) антоциан имеет красную окраску, в нейтральной (рН=7-8,5) – фиолетовую, в щелочной (рН=11) – синюю. Антоцианы содержатся во всех частях растений. Все оттенки от розового до черно-фиолетового обусловлены антоцианами (кроме желтой и зеленой). Если рН клеточного сока изменяется в процессе онтогенеза, то изменяется и окраска цветков, плодов, листьев. Например, у медуницы цветки вначале розовые, затем фиолетовые, позднее синие. Также у незабудки и других представителей семейства бурачниковых. У некоторых растений антоциан окрашивает в различные цвета эпидермальные клетки листьев (краснокачанная капуста, различные бегонии, традесканция, краснолистный клен). Антоцианом окрашены и паренхимные клетки корнеплодов свеклы, плоды малины, земляники, яблони. Образование антоцианов стимулируется действием света при пониженных температурах. Поэтому антоцианом богаты проростки растений и растений высокогорных и полярных растений. Близко родственны антоцианам по химическому составу желтые пигменты клеточного сока – антахлоры, относящиеся к флавонам. Антахлором окрашены лепестки желтой георгины, льнянки, львиного зева, анютиных глазок, плоды цитрусовых. В клеточном соке встречаются и другие пигменты. Например, антофеин темно-бурого цвета. Он обусловливает темно-бурые пятна на лепестках конских бобов, шпорника, живокости и др. Биологическое значение: 1. яркая окраска цветков привлекает насекомых и способствует лучшему опылению 2. окраска плодов привлекает птиц 3. антоциан улавливает солнечные лучи, повышается температура растения в ранневесеннее и осеннее время. 4. антоцианы являются активаторами ферментов - оксидоредуктаз и принимают участие в процессах биологического окисления. 5. некоторые флавоноиды обладают биологической активностью. Катехины повышают прочность кровеносных сосудов, снижают содержание холестерина, улучшают усвоение аскорбиновой кислоты. - полисахариды, мономером которых являются уроновые кислоты (от греч. «пектис» – студень). Образуют гелеобразные растворы. Сравнительно много пектиновых веществ в плодах цитрусовых, айвы, яблони, сливы, корнеплодах редиса, свеклы, моркови. Пектиновые вещества используются в кондитерской промышленности для приготовления мармелада, желе, пастилы. |

| ВКЛЮЧЕНИЯ | - НЕПОСТОЯННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЦИТОПЛАЗМЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ СОБОЙ ОТЛОЖЕНИЯ ВЕЩЕСТВ, ВРЕМЕННО ВЫВЕДЕННЫХ ИЗ ОБМЕНА, ИЛИ КОНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ. Включения могут откладываться как в гиалоплазме, так и в органоидах, а также в вакуоли. |

| Виды включений | 1. трофические (запасные вещества) 2. экскреторные (конечные продукты обмена, шлаки) 3. секреторные (секреторные вакуоли и гранулы в железах) 4. пигментные |

| Запасные питательные вещества Экскреторные включения Виды кристаллов | Крахмал (наиболее распространен)

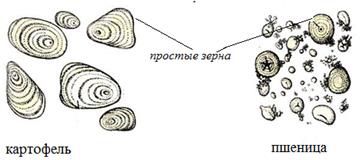

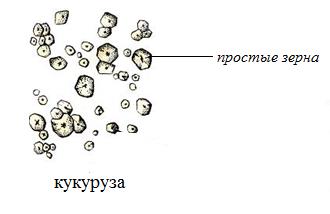

Крахмал, образующийся в хлоропластах при фотосинтезе, называется первичным. Ночью, когда фотосинтез прекращается, первичный крахмал гидролизуется до сахаров и транспортируется в другие части растения (клубни, корни, луковицы, корневища), где откладывается в запас в виде зерен вторичного крахмала.

Образование вторичного крахмала происходит в особом типе лейкопластов – амилопластах. Рост крахмальных зерен происходит путем наслоения новых слоев крахмала на старые, поэтому они имеют сложную структуру.

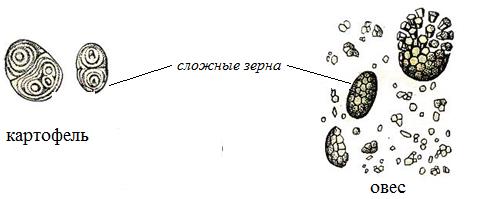

v Если слои крахмала откладываются вокруг одного центра, то образуется простое зерно (кукуруза, фасоль, пшеница).

v Если центров образования несколько, то зерно называется сложным. Оно состоит как бы из нескольких простых (овес).

v Если центров образования несколько, то зерно называется сложным. Оно состоит как бы из нескольких простых (овес).

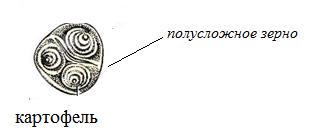

v Если крахмал откладывается сначала вокруг нескольких точек, а затем вокруг них образуется общие слои, то зерно называется полусложным(картофель)

v Если крахмал откладывается сначала вокруг нескольких точек, а затем вокруг них образуется общие слои, то зерно называется полусложным(картофель)

Жировые капли – встречаются во всех растительных клетках, находятся в цитоплазме. Особенно богаты ими семена, где масло может оставлять до 40% сухой массы (подсолнечник, арахис, соя).

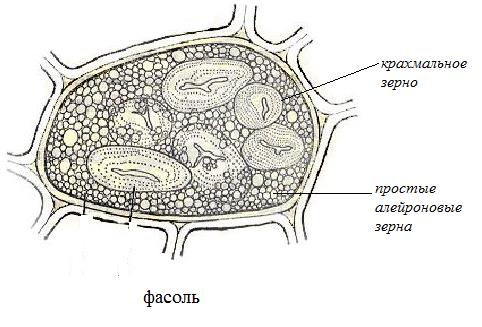

Белки. Чаще всего запасные белки откладываются в вакуолях и выпадают в осадок при обезвоживании, происходящем в процессе созревания семян. При этом образуются зерна округлой или элептической формы, которые называются алейроновыми. Если они не имеют внутренней структуры, то их называют простыми.

Жировые капли – встречаются во всех растительных клетках, находятся в цитоплазме. Особенно богаты ими семена, где масло может оставлять до 40% сухой массы (подсолнечник, арахис, соя).

Белки. Чаще всего запасные белки откладываются в вакуолях и выпадают в осадок при обезвоживании, происходящем в процессе созревания семян. При этом образуются зерна округлой или элептической формы, которые называются алейроновыми. Если они не имеют внутренней структуры, то их называют простыми.

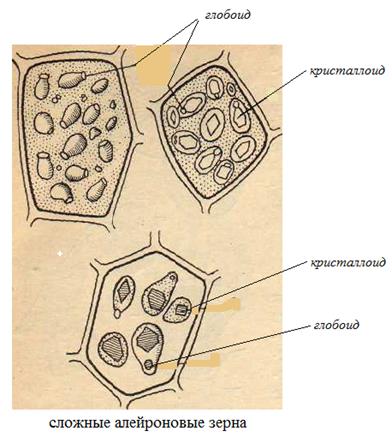

Если внутри обнаруживаются различные образования в виде кристаллов (кристаллоиды) и шариков (глобоиды), то алейроновые зерна называются сложными.

Если внутри обнаруживаются различные образования в виде кристаллов (кристаллоиды) и шариков (глобоиды), то алейроновые зерна называются сложными.

Структура алейроновых зерен является систематическим признаком. Наиболее богаты белками семена бобовых.

Растения в отличие от животных не имеют специальных выделительных органов, поэтому образующиеся конечные продукты обмена откладываются в растительных клетках в виде включений. Особенно много их в органах и тканях, которые периодически сбрасываются (листья, кора).

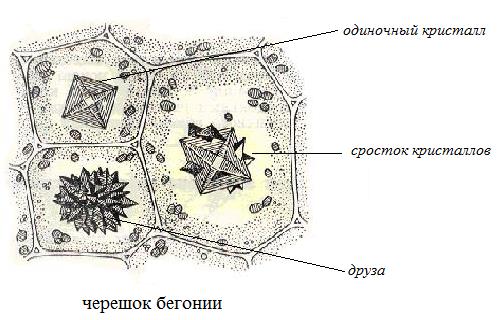

Относятся кристаллы оксалата и карбоната кальция. Они откладываются исключительно в вакуолях. Форма кристаллов также является таксономическим признаком и используется для микродиагностики растительного сырья.

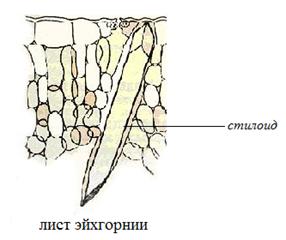

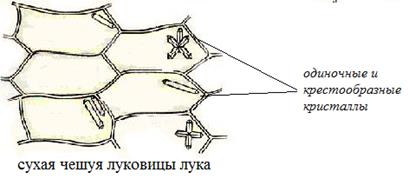

1. палочковидные одиночные кристаллы называются стилоиды (эпидерма чешуи лука)

Структура алейроновых зерен является систематическим признаком. Наиболее богаты белками семена бобовых.

Растения в отличие от животных не имеют специальных выделительных органов, поэтому образующиеся конечные продукты обмена откладываются в растительных клетках в виде включений. Особенно много их в органах и тканях, которые периодически сбрасываются (листья, кора).

Относятся кристаллы оксалата и карбоната кальция. Они откладываются исключительно в вакуолях. Форма кристаллов также является таксономическим признаком и используется для микродиагностики растительного сырья.

1. палочковидные одиночные кристаллы называются стилоиды (эпидерма чешуи лука)

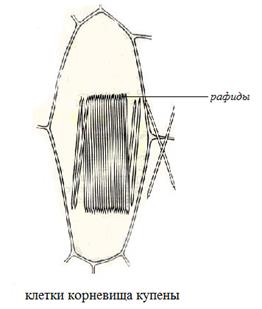

2. пучки игольчатых кристаллов – рафиды (традесканция)

2. пучки игольчатых кристаллов – рафиды (традесканция)

3. сростки кристаллов – друзы (бегония)

3. сростки кристаллов – друзы (бегония)

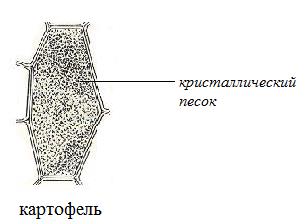

4. множество мелких кристаллов – кристаллический песок (беладонна, картофель).

4. множество мелких кристаллов – кристаллический песок (беладонна, картофель).

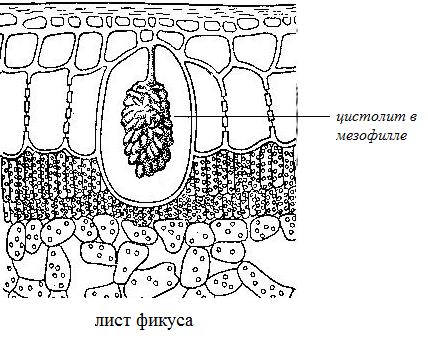

К кристаллическим включениям близки цистолиты.

К кристаллическим включениям близки цистолиты.

Они состоят из CaCO3 или кремнезема и возникают на выступах клеточной стенки в виде гроздевидных образований, вдающихся внутрь клетки. Цистолиты характерны для растений семейств крапивных, тутовых.

Они состоят из CaCO3 или кремнезема и возникают на выступах клеточной стенки в виде гроздевидных образований, вдающихся внутрь клетки. Цистолиты характерны для растений семейств крапивных, тутовых.

|

| ЭФИРНЫЕ МАСЛА | - СБОРНАЯ ГРУППА ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (терпены, спирты, кетоны, углеводороды, органические кислоты и др.) Обладают ярко выраженным запахом. Запахи растений обусловлены эфирными маслами. Не растворяются в воде, растворяются в спирте, эфире, бензине. Летучи. Окрашиваются как и жирные масла осмиевой кислотой. У растений находятся в цитоплазме (в виде капель), в межклетниках, смоляных и эфиромасляных ходах, вместилищах. Могут накапливаться в различных органах растений. Обладают антисептическими, противовоспалительными, обезболивающими свойствами. Используются в медицине (ароматерапия). |

Клеточный сок

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

|

|

Подборка статей по вашей теме:

- Клеточная оболочка

- Значение клеточной теории

- Молекулярные и клеточные аспекты возникновения патологических процессов

- Растения. Механизмы стресса на клеточном уровне

- Бесклеточные белоксинтезирующие системы: общие сведения

- Антибиотики, нарушающие клеточную стенку бактерий

- Строение и функции клеточной стенки

- Структура клеточных стенок прокариот

- Клеточная теория Шлейдена и Шванна,ее значение для развития биологии

- Межклеточные контакты

- Внеклеточное пространство

2015-06-26

2015-06-26 6200

6200