В настоящее время в отечественной педагогической психологии в исследованиях Н.В. Кузьминой и ее школы, А.К. Марковой, С.В. Кондратьевой, В.А. Кан-Калика, Л.М. Митиной и др. проблема субъектных свойств педагога, определяющих эффективность (продуктивность) педагогической деятельности, стала предметом специального теоретического и экспериментального изучения. Это позволяет прежде всего представить общую структуру субъектных свойств педагога.

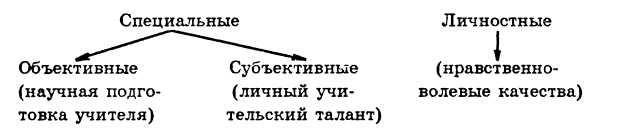

По Н.В. Кузьминой, структура субъективных факторов включает:

1) тип направленности, 2) уровень способностей и 3) компетентность, в которую входят: специально-педагогическая компетентность, методическая, социально-психологическая, дифференциально-психологическая, аутопсихологическая компетентность. Очевидны три основных компонента этой факторной структуры: личностный, индивидуальный (или индивидуально-педагогический) и профессиональные знания и умения, т. е. профессиональная компетентность, определяемая по предметному основанию тех наук, вклад которых в ее формирование считается ведущим (педагогика, методика, социальная и дифференциальная психология), и уровню саморазвития. Существенны здесь предложенная дифференциация самой компетентности и выделение такого важного ее уровня, как аутопсихологическая компетентность. Она базируется на понятии социального интеллекта, «как устойчивой, основанной на специфике мыслительных процессов эффективного реагирования и накопления социального опыта, способности понимать самого себя, а также других людей, их взаимоотношения и прогнозировать межличностные события»1. Аутопсихологическая компетентность соотносится с понятием профессионального самосознания, самопознания и саморазвития.

|

|

|

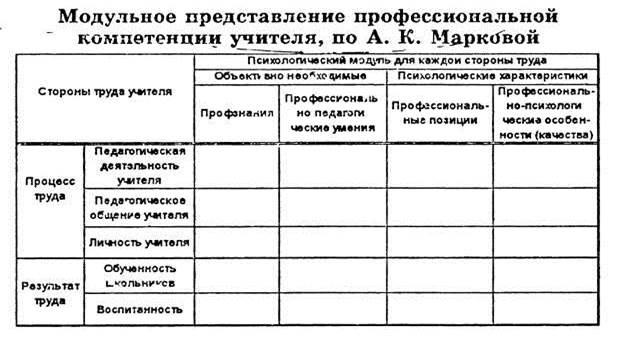

По А.К. Марковой, структура субъектных свойств может быть представлена следующими блоками характеристик:

Объективные характеристики Субъективные характеристики

Профессиональные Профессиональные Профессиональные Личностные особенности

Психологические умения Психологические

Педагогические знания Позиции

Установки

В этой структуре, как видно из ее сопоставления со структурой, представленной Н. В. Кузьминой, специально не выделен блок способностей и несколько

1 Кузьмина П. В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения. С. 105.

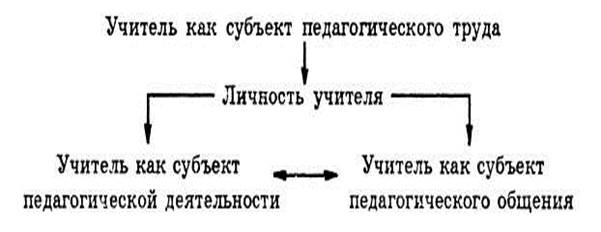

по-другому трактуется само понятие компетентности. Если в концепции Н.В. Кузьминой компетентность есть рядоположенный с другими фактор педагогической профессиональной деятельности, то в концепции А.К. Марковой профессиональная компетентность есть родовое понятие (т. е. это все субъектные свойства, проявляемые в деятельности и обеспечивающие ее эффективность). Профессионально компетентным, согласно А. К. Марковой, является «такой труд учителя, в котором на достаточно высоком уровне осуществляется педагогическая деятельность, педагогическое общение, реализуется личность учителя, в котором достигаются хорошие результаты в обученности и воспитанности школьников»1.

|

|

|

Большим достоинством этого подхода является то, что все характеристики профессиональной компетентности соотнесены с тремя сторонами труда учителя: с его технологией — собственно педагогической деятельностью, педагогическим общением и личностью учителя. Это позволяет А. К. Марковой достаточно наглядно представить, во-первых, самого субъекта педагогического труда учителя:

Во-вторых, предложенная трактовка (при некоторой условности разграничения деятельности и общения) позволяет операционализировать рассмотрение педагогических субъектных свойств при помощи модульного их представления.

1 Маркова А.К. Психология труда учителя. М., 1993. С. 7-8.

В-третьих, подход А. К. Марковой к профессиональной компетентности в ее собственно деятельностном компоненте — умениях позволяет не только выделить одиннадцать групп умений, но и сделать их «сквозными» для всех сторон труда учителя. (Эти умения будут рассмотрены в V части учебника — «Педагогическая деятельность».)

В разрабатываемой в настоящее время (Л. М. Митина) модели личности учителя в контексте той же схемы деятельность — общение — личность выделяются пять профессионально значимых качеств, выявляющих две группы педагогических способностей (по Н. В. Кузьминой)1.

1 Митина Л. М. Учитель как личность и профессионал. М., 1994. С. 19—22.

Обращает на себя внимание, во-первых, то, что способности сами по себе непосредственно не выступают в качестве определяющих эффективность деятельности субъективных факторов, во-вторых, что направленность рядоположена с другими личностными качествами. Еще одним субъектным свойством педагогической деятельности является сопротивление «синдрому эмоционального сгорания» или психофизиологического истощения.

С ссылкой на Е. Малера, Н. А. Аминов приводит перечень основных и факультативных признаков этого синдрома1: 1) истощение, усталость; 2) психосоматические осложнения; 3) бессонница; 4) негативная установка к клиентам; 5) негативная установка к работе; 6) пренебрежение исполнением своих обязанностей; 7) увеличение приема психостимуляторов (табак, кофе, алкоголь, лекарства); 8) уменьшение аппетита или переедание; 9) негативная самооценка; 10) усиление агрессивности (раздражительности, гневливости, напряженности); 11) усиление пассивности (цинизм, пессимизм, безнадежность, апатия); 12) чувство вины. Н. А. Аминов подчеркивает, что последний симптом свойственен только людям, профессионально, интенсивно взаимодействующим с другими людьми. При этом он предполагает, что «синдром эмоционального сгорания» проявляется сильнее у учителей, выявляющих профессиональную непригодность. Качество сопротивляемости развитию этого действительно субъектного синдрома (так как он развивается в процессе и результате деятельности), предпосылается индивидуальными психофизиологическими и психологическими особенностями, которые в значительной мере обусловливают и сам синдром сгорания.

Соотношение существующих представлений о структуре субъектных «свойств» (качеств, характеристик, факторов) дает основание выделить следующие: 1) пси-

1 Аминов И. А и др. Психодиагностика специальных способностей социальных работников // Социальная работа. 1992. №2.

хофизиологические (индивидные) свойства субъекта как предпосылки осуществления им его субъектной роли, выступающей в качестве задатков; 2) способности; 3) направленность и другие личностные свойства; 4) профессионально-педагогические и предметные знания и умения (как профессиональная компетентность, в узком собственном смысле этого термина).

|

|

|

2015-07-04

2015-07-04 1357

1357